雪舟:中国に学び、独自の画風を確立した日本画家の最高峰

美術・アート 文化 歴史- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

雪舟(1420~1506?)は室町時代の禅僧で、日本を代表する水墨画家である。同じ世代には、中国・明時代の文人画家・沈周(しんしゅう、1427~1509)、イタリア・ルネサンス期のサンドロ・ボッティチェリ(1444/45~1509)がいる。多彩な画風の作品を遺(のこ)していて、晩年に描いた「天橋立図」では、「日本三景」の1つを、まるで空の上から見ているようにスケッチ調の軽やかな筆遣いで描き出している。

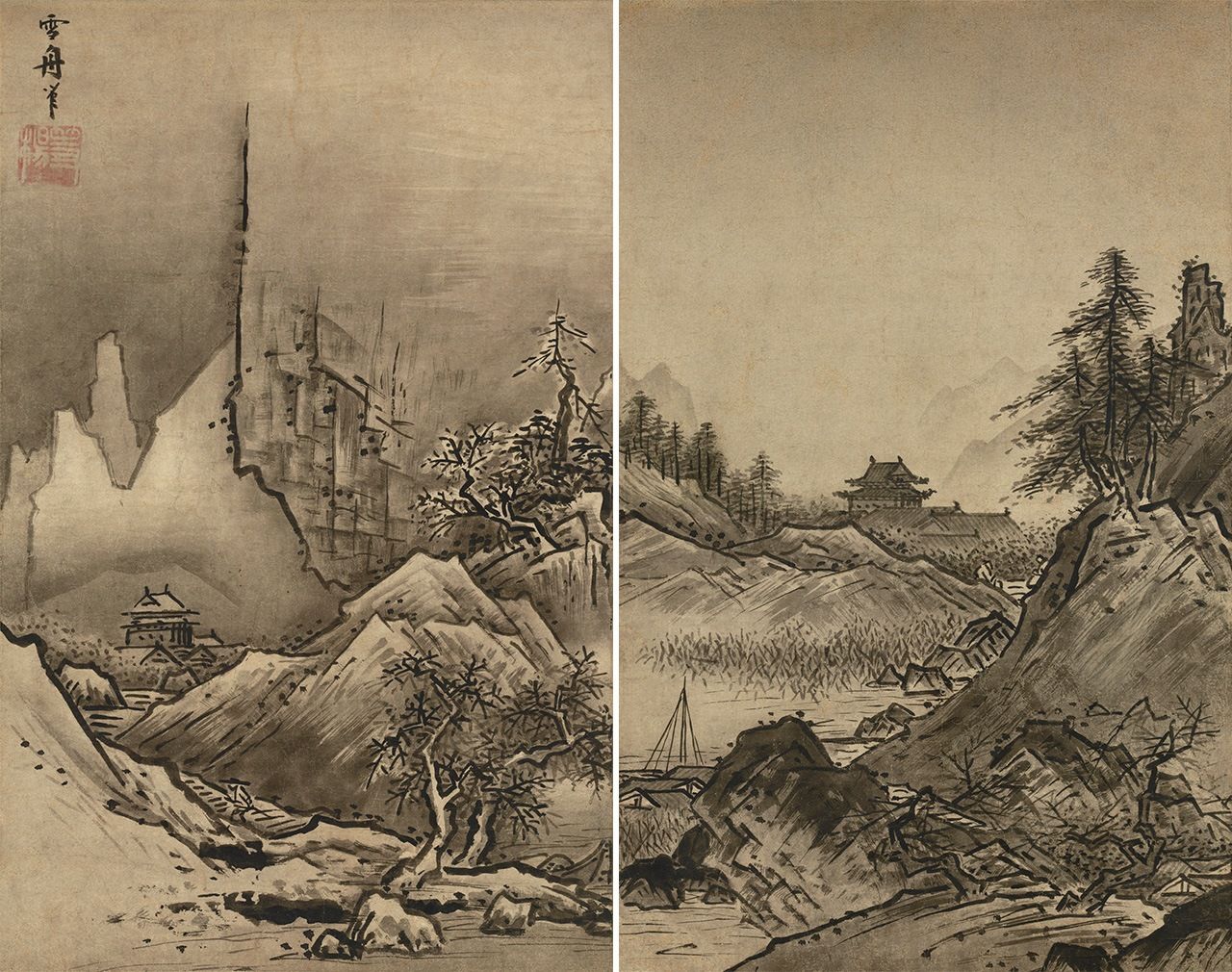

逆に「秋冬(しゅうとう)山水図」の冬景は、現実にはあり得ない風景で、力強い輪郭線の岩が次々と重なりあい、半ば抽象画のような表現になっている。

「秋冬山水図」(左は冬、右は秋)国宝(東京国立博物館蔵 ColBaseより)

遣明使の一員に選ばれ、本場の水墨画を学ぶ

雪舟は現在の岡山県総社市に生まれ、幼くして地元の宝福寺に預けられて僧となった。その後京都に出て、足利将軍家直属の大寺・相国寺で、この時期を代表する禅僧画家・周文に学んだ。その画はそれなりに認められたが、持ち前のパワフルで粗っぽい画風を京都の知識人たちの繊細な趣味に合わせることはできなかった。行き詰まりを感じた雪舟は、30代半ばで山口の大名・大内政弘のもとに移る。大内氏は現在の山口・広島・福岡などを治める全国でもトップクラスの大名で、中国・朝鮮との交易の窓口である港湾都市・博多をおさえ、貿易でばく大な利益を上げていた。輸入品には「唐物(からもの)」と呼ばれて人気のあった高価な絵画や工芸品も含まれており、雪舟は京都で見たのとは異なる中国・朝鮮の絵画を学びながら、本場への憧れを募らせてゆく。

大内政弘は、雪舟を画僧としてだけでなく、スタッフとしても重用した。47歳の時に中国との貿易や外交を担う遣明使の一員に選ばれ、大内氏の使節団を率いる禅僧・桂庵玄樹の側近となった。中国の文人文化の中心である「詩書画」は、外交・交流の場でも必須のアイテムだった。プレゼントにもなり、さらっと描けば座興ともなって、皆で詩を寄せれば場も和む。

彼の地の風景や人々の様子などを描いて日本に伝えるのも重要な任務で、写真のない時代の隨行カメラマンでもあった。さらに日本へ持ち帰る「唐絵」の選定も任されたはずである。

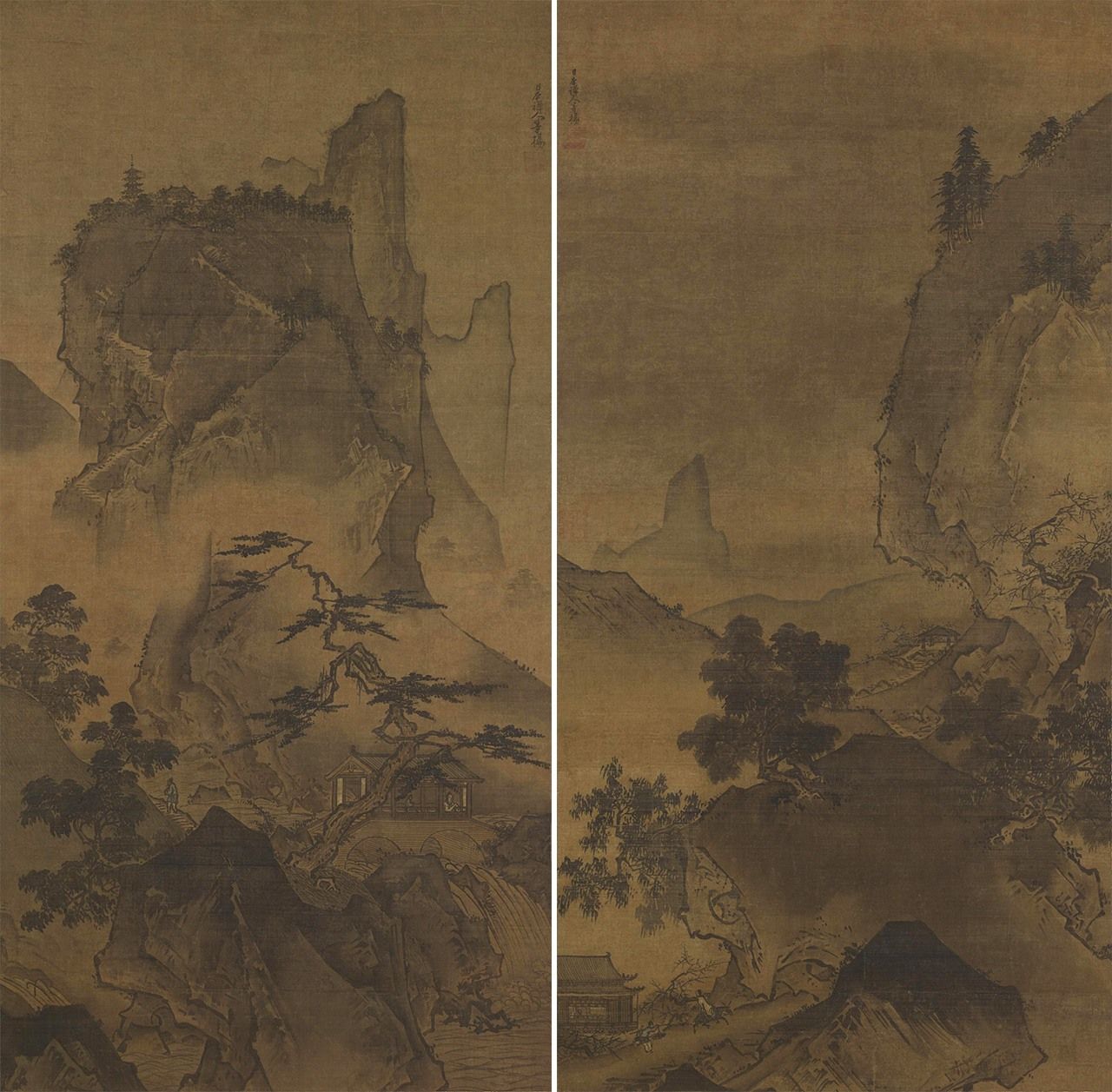

この中国での足掛け3年が、画家としての雪舟を飛躍させた。皇帝の謁見(えっけん)も賜る使節の訪問先には、常に一流の絵画が掛けられており、絵画の買い付けにあたっても、さまざまな画風を体感することができた。当時、流行していたのは、「浙派(せっぱ)風」と呼ばれる、やや粗く力強い、個性的な空間表現を許す画風だった。これが雪舟の資質にフィットして、本場の画法を綿が水を吸うように身につけてゆく。「四季山水図」は、中国滞在中に王家の注文で描いたもので、がっちりとした構成は、当時の日本絵画には見られない。こんな風に本場で認められた日本の画家は他にないと言っていい。

「四季山水図」のうち春(右)と夏(左)重要文化財(東京国立博物館蔵 ColBaseより)

「四季山水図」のうち秋(右)と冬(左)重要文化財(東京国立博物館蔵 ColBaseより)

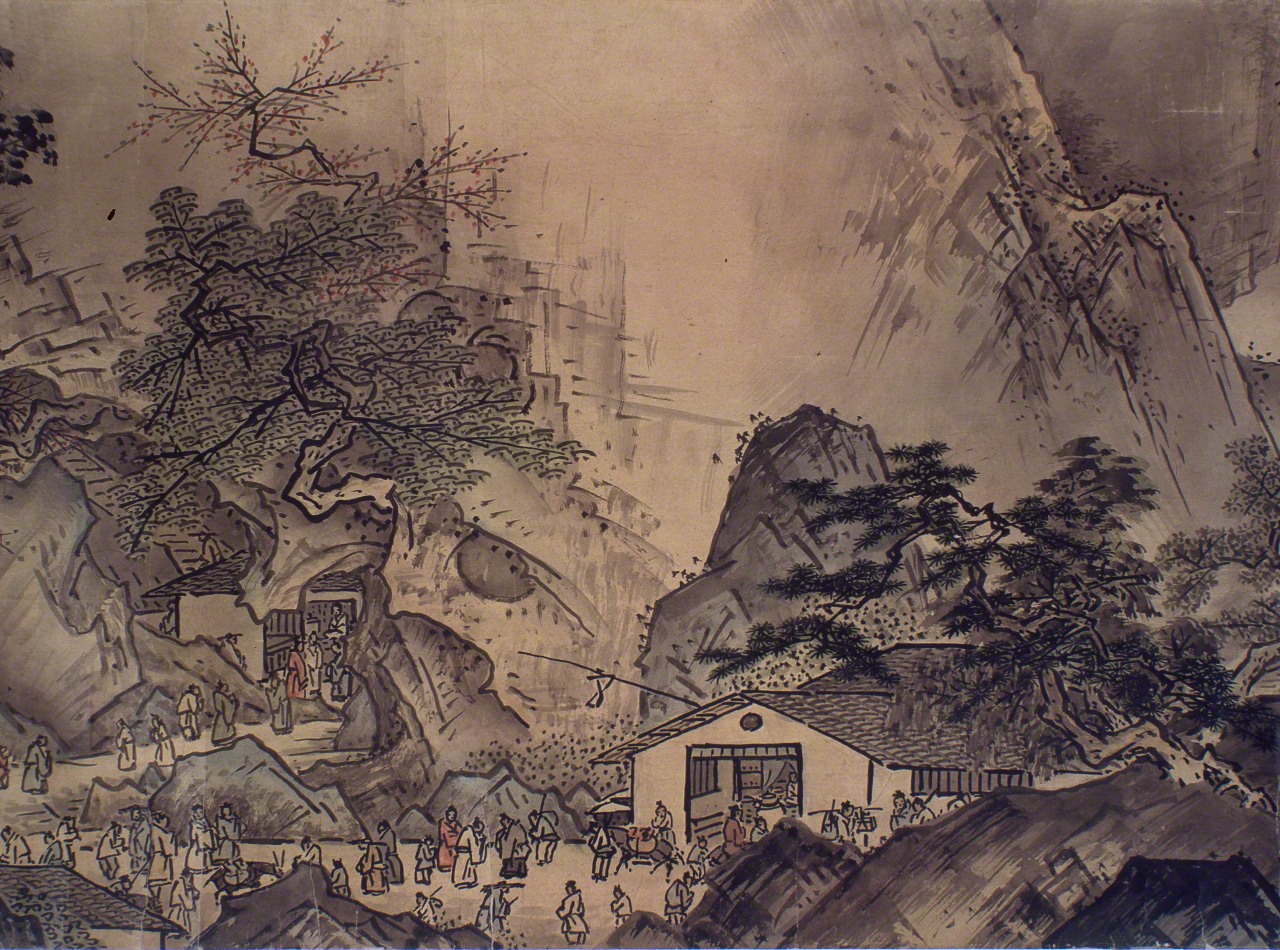

その一方で、実際の風景をスケッチしてリアルに描き出す技も、中国の絵画や絵図から学んで身につけた。北京からの帰途に描いた「唐土勝景図巻」は、質の高い模本とされているが、旅の中で見た風景をそのまま写し取ったようなリアリティーを感じさせる。

帰国後に「雪舟風」を確立

使節に従って中国へ渡った画師は他にもいたが、ここまで自覚的に彼の地の画風を学びかつ身体化した者はいない。帰国から26年後の76歳で描いた「破墨山水図」の画上には、「日本と中国を歴覧した」人生を顧みて、「中国では時に名を得ていた李在らから画法を学び、日本に戻ってきて、師と仰ぐ如拙・周文の伝統を受け継ぐ見識の高さを改めて実感した」と記している。室町時代には他にない、長文の画家の「生の声」である。

その回想のとおり、帰国後は日本の状況に対応しつつ、独自の絵画世界を切り開いていく。当時の日本では、人気のあった中国画家の画風で描くことが求められ、例えば「夏珪(かけい)の画風で一幅」というような形で注文がきた。「セザンヌ風で1枚」というようなもので、夏珪は南宋時代の宮廷画家である。雪舟はこれに応じるために、6人の中国の名画家の画風で、12の図を描いたことが狩野派の画家による模本から分かる。「これでいかがでしょう」と注文主に見せるメニューなのだが、それぞれが雪舟風にアレンジされて、一目で彼の絵と分かる。「秋冬山水図」と「破墨山水図」は、この中の「夏珪風」と「玉潤(ぎょくかん)風」から展開させたものである。

狩野常信による雪舟画の模本。それぞれの絵の右下には、「夏珪」「梁楷」「玉澗」という南宋時代の名画家の名が書かれている。雪舟は彼らの作風を取り入れながら、自己の作品へとアレンジした(東京国立博物館蔵 ColBaseより)

日本各地を旅していく中で独自の水墨画を描く

時代も雪舟に味方した。1469年に帰国した日本は「応仁の乱」(1467~77)の真っただ中。全国の大名が東西両軍に分かれて京都を舞台に戦い、終結まで10年あまりを要した戦乱で、時代の大きな変わり目となった。乱の前から京都に住んで都の文化を享受していた有力大名たちは、乱が終わるとそれぞれの領国に戻り、文化も地元で賄わねばならなくなる。そうした動きに伴って生まれたのが、「小京都」と呼ばれる文化的な地方都市。山口はその代表的な存在で、雪舟はこの地を代表する画家として、大内氏だけでなく武家・禅僧からの多様な注文に応え、時には先方に出向いて制作した。

特筆されるのは、1481年に政弘の命で行った大旅行。現在の岐阜県から能登半島まで足をのばして、守護や守護代などの要人に会って主君の意を伝え、禅僧たちとも交流しながらさまざまな情報を集めていく。土産代わりの「生の中国ばなし」と現地で描く水墨画は評判になって、画僧としての雪舟の名声は高まりかつ広まっていった。もちろん訪れた地のスケッチも欠かすことはなく、主君の政弘にとっては、各地の風景と情報を伝えてくれる、貴重な「目と耳」となった。

その中で中国風のアレンジから離れた「雪舟風」が認められるようになっていく。前述した「秋冬山水図」は「夏珪風」の山水図だが、筆致も画面構成も完全に雪舟風になっている。その決定版が、67歳で描いた長さ16メートルにも及ぶ「山水長巻」。政弘に献上した渾身(こんしん)の大作で、四季の流れの中に思いつく限りの山水画のモチーフがちりばめられている。理想化された世界と永遠の時の巡りを描き出す長大な画巻は、自然の摂理を超えた宗教性すら感じさせる。これもの夏珪の画巻をもとにしたもので、岩や木は夏珪風だが、風景は雪舟のオリジナルになっている。後世には、画家にとっての山水画のバイブルのようになり、多くの摸本が造られた。

「山水長巻」(部分) 国宝(毛利博物館蔵)

東アジア絵画の伝統の上に立って新しさを追求

77歳で描いた「慧可断臂図(えかだんぴず)」では、普通の水墨画ではダイナミックな筆致で描く達磨(だるま)の衣を、マーカーのような太く幅の変わらない線で描き出している。顔も今風に言えばキャラクター化に近く、「グラフィック」とも評される。室町時代前期の画僧・明兆の達磨図からインスピレーションを得たものだが、水墨画の常識を超えた表現の中に、雪舟は自らの「禅」を込めている。

そして80歳を過ぎての天橋立への旅は、雪舟最後の長期出張となった。そこで描いたのが冒頭で見た「天橋立図」。写生のように見えるのだが、実際にはこのように天橋立が見える場所はない。雪舟は地上でのスケッチをもとにして、架空の視点からの風景を組み上げた。これがとても正確で、ヘリコプターで飛んでみれば、よく似た風景が見える。今では珍しくない視角だが、室町時代にこのような鳥瞰(ちょうかん)図を描けた画家は雪舟しかいなかった。ただ正確なだけでなく、天橋立という神仏の聖地を細かに描き出した「名所絵」であり、中国・浙江省の景勝地・西湖(せいこ)への連想を誘う「水墨山水画」でもある。日中の絵画の伝統を総合した、「山水長巻」とは別の意味での雪舟画の集大成である。その後は山口に戻り、数えで87歳となる1506年頃に恐らくはこの地で没した。

雪舟の偉大さは、特定の画風にとどまることなく、新たな世界を作り続けたことにある。ここで紹介した作品だけでも、その幅の広さが分かるだろう。人物画でも、「梅花寿老図」では中国画の雰囲気を強調して伝え、「益田兼尭(かねたか)像」では伝統を引き継ぐ和風の肖像画により高い写実性を加えている。しかも勝手に描いているのではない。先達の画法に倣って描きながら、自分の個性を培ってゆく。「古(いにしえ)に倣い」ながら「新意を出す」という東アジア絵画の理念に従っているのである。「積み重ね型のオリジナリティー」と呼んでいるのだが、雪舟はそれを見事に体現した。

「梅花寿老図」(左、東京国立博物館蔵 ColBaseより)と「益田兼尭像」。重要文化財(益田市立雪舟の郷記念館蔵)

雪舟は後世の日本画家たちにも多大な影響を与えた。桃山時代から江戸時代初期を代表する画家たちを見ても、京都で活躍した長谷川等伯は「雪舟五代」(雪舟より五代目)を名乗り、山口では雲谷等顔(うんこく・とうがん)に始まる雲谷派が雲舟の画系を継承した。幕府の御用絵師として絵画の世界を席巻した狩野派も、雪舟を「漢画の祖」として崇敬し、狩野探幽は雪舟の水墨山水を取り入れた。絵画史全体を見渡しても、水墨の山水画を描きながら、雪舟をまったく意識しなかった画家はいないと言っていいだろう。「画聖」と称される所以である。

バナー画像:徳力善雪が描いた「雪舟画像」を基に作成(東京国立博物館蔵、ColBaseより)