お年寄りを支える外国人介護福祉士 ── 未来の担い手を育む北海道東川町の先見

社会 国際・海外 仕事・労働 健康・医療 Images- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

なぜ異国の地で介護を

コンビニ、飲食、建築、農業、製造業などの現場で働く外国人は、今や身近な存在だ。彼らに頼らないと、この国の経済は立ち行かないところにまできている。厚労省によると、外国人労働者は2024年10月時点で230万人と、前年比で12.4%も増加。日本人の若年層における人材不足が深刻な中、医療・福祉分野が28.1%と最も高い伸び率だった。

高齢者に寄り添い、心を通わせる介護の現場。日本語の理解に基づいた全身でのコミュニケーション能力を問われる過酷な仕事といえる。

その働きぶりを見せてもらおうと、北海道旭川市の北に位置する鷹栖町の特別養護老人ホーム「ぬくもりの家 えん」を訪ねた。ここでは、近隣の東川町で介護を学んだ外国人介護福祉士を2021年から採用している。

雪に包まれた「ぬくもりの家 えん」。運営する社会福祉法人さつき会の外国人スタッフは現在6人

「いきますよ~。『こいつぁ春から縁起がいいわえ』。皆さん、『こいつぁ』の『こ』ですよ!」

読み札を手にしたタマン・サヌさん(25)の、はっきりした明るい声が響く。レクリエーションのカルタ遊び。流ちょうな日本語で、利用者と交流する様子に驚かされる。

「ほら、目の前!」と場を盛り上げるのは、サム・サティヤリットさん(30)。二人の息はぴったりで、心の底から楽しんでいるのが伝わってくる。

カルタ遊びに興じる。手をたたいて笑うタマンさんと、その横に立つサムさん

タマンさんはネパール人。10代の一時期、日本人女性が家にホームステイしていたことから、日本に興味を持った。大学ではマネジメントを学んでいたが転向し、5年前に来日。介護福祉士の資格を取り、今年で3年目だ。「故郷はまだ高齢化社会ではないけれど、今のうちに日本で技術を学びたい」と、この道を選んだ。「声がけのタイミングとか、声の高さ、聞きやすさとかを介護の授業で学んだことが、現場で生きている」というタマンさん。

施設の利用者は、外国人に介護してもらうことをどう感じているのか。93歳の宮本照子さんに聞くと、「よく勤めてるよ、優しいし。言葉も大丈夫だけどね、『分からんことあったら何でも聞きなよ』って言ってるの」と不満はない。

「遠い国で、よくがんばってるよ」と宮本さん

8年前にカンボジアから来たサムさんは、この施設に入職して4年目だ。「お年寄りと話すのが楽しい。父が日本で医師をしていることもあり、介護の仕事を考えた」

それにしてもなぜ、この地を選んだのか。「東川では奨学金をもらいながら介護の勉強ができる。それに、北海道はすごくきれいなので憧れた」という。

キラキラした目が印象的なサムさん

介護福祉科の実習

タマンさん、サムさんが学んだのは、北海道上川郡東川町にある学校法人北工学園旭川福祉専門学校(2025年4月より東川国際文化福祉専門学校に改称)だ。2年間で介護福祉士を養成する介護福祉科には、現在91人が在籍し、外国人はそのうち49人と半数を超える。インドネシア、ベトナム、中国、タイやマレーシアなど、アジア圏からの留学生が多い。

入浴介助実習の授業風景

授業では、実践的な介助の手順を学ぶ。

「利用者さんは進行方向が見えないとすごく不安になる。『動きますよー』と声を掛けて、足側から動かします」

「シャワーは、末梢(まっしょう)から中枢に向かって。いい?心臓に遠いところから、心臓に向かって。そうすると身体に負担がないですね」

施設での介護経験が豊富な伊藤義晃先生の声が、広い実習室を駆ける。

「湯船でリラックスタイム。利用者さんとコミュニケーションを取る、いちばん大事なところですよ。おしゃべりしながら、手と足をマッサージします。というわけで、ここで皆さん、利用者さんをマッサージしてあげましょう」

介助される役の学生を囲んで笑い合う。真剣な授業の合間に、和やかな空気が流れる。

学生たちに介護の要を教える伊藤先生(中央奥)

車いすからの移乗介助実習

時間をかけて育成する

北海道の東川というと、私のように写真に関係する者にはなじみ深い地である。1985年に「写真の町宣言」を行い、国際写真フェスティバルや全国の高校写真部の学生が腕を競う「写真甲子園」を開催。写真文化を通じて世界に開かれた「共生の町づくり」を実践してきた。

全国的な人口減の中で、「人口が増え続けている稀有な町」としても知られる。現在の人口は約8600人で、30年前から2割増加している。その要因の一つは、外国人に対する間口の広さだ。5期20年を務めた前町長・松岡市郎氏の旗振りの下、町は2009年から短期日本語・日本文化研修事業を開始した。15年には、全国の自治体初の試みとして町立日本語学校を開校。将来的に日本の労働力になってもらうことを想定しつつ、移住を促進してきた。

18年には「介護人材の不足」を見通し、給付型奨学金制度を運用する「外国人介護福祉人材育成支援協議会」を設立。道北の30近くの自治体とその市区町村内の社会福祉施設が会員で、旭川福祉専門学校はこの事業のうち介護福祉士の養成を担う。

旭川福祉専門学校第一校舎。高い塔がシンボルだ

協議会は介護福祉科に入学した外国人留学生に、卒業後5年間は加盟施設で働くことを条件に、給付型奨学金を交付。2年間の総額は500万円相当で、その8割は国の特別交付税で賄われるという。それにより、授業料と寮費等は全額無料。日本語能力に応じて生活支援金も支給される。ただ、途中退職する場合は奨学金を協議会に返還しなければならない。

介護福祉先進国ニッポンの役割

会員の自治体に介護福祉士を確実に送り出せる画期的な制度だが、留学生が5年に満たず辞めるケースもゼロではない。

「ですから、施設と留学生のマッチングは大事です」と、旭川福祉専門学校の常務理事・平戸繁氏は力を込める。

「留学生は1年時に、協議会加盟施設を見学に行きます。20数名いますから、礼文島なら、稚内までスクールバスで、そこからフェリー。全員が全ての施設を回り、お互いに気に入ったら施設が学生に内定を出し、その分の奨学金を負担するわけです」

冒頭のタマンさんとサムさんが働く鷹栖町の施設も、協議会の会員だ。在学中にマッチングをし、「ここで働いてほしい」「ここで働きたい」という双方の希望をすり合わせたからこそ、2人とも職場環境になじみ、仕事に満足しているのだ。

協議会の設立に携わった平戸氏。第二校舎にて、町の文化財である山本信氏の作品群と

「まず5年。その後も地域で働いてほしいというのが本音ですが、中には、『自国に帰って介護の仕事をやりたい』という子もいます。日本は介護先進国なので、『日本の介護の資格がある』というのは彼らにとって強み。それはそれで、がんばってと送り出すしかない」と、留学生の活躍を長い目で見守る。

東川での生活

留学生の生活ぶりを知るために、学生寮に立ち寄った。2024年4月、韓国から来日と同時に入学した1年生のキム・セヒョンさんは36歳。自国でさまざまな職種を経験するうち社会福祉に関心が生まれ、介護の道に進むと決めた。

中学・高校時代の選択科目で日本語を学び、日本語はかなり流ちょうだ。「韓国も少子高齢化ですが、デイサービスや訪問介護があるくらいで、入居施設はない。要介護の高齢者がいる家は、住み込みの家政婦を雇う場合が多い」という。

「ここは暮らしやすいです」とキムさん。部屋は個室で、日・祝以外は、朝と晩の2食が付く。東川町には町内で使える電子マネー「HUC」があり、留学生には毎月8000円分が付与される。「卒業後は、協議会加盟施設で働きます。今の自分なら、介護の専門用語も大丈夫」と、意欲を見せる。

近所のスーパーで買い物をするキムさん。HUCカードで支払う

画面越しに家族とおしゃべり。「母はいつも応援してくれています」

新年が明け「書き初め」に挑戦する留学生。書道の先生が用意したお題は、漢字で表した自分の名前

たくさん書いて、やっとお気に入りの1枚が完成

東南アジアから来た留学生は、雪だるま作りと焼きマシュマロに大興奮

介護福祉科が世話をする高齢ポニー。これも介護実習かも?

多文化共生の実践

旭川福祉専門学校には、日本語学科もある。日本で働きたくとも、まず日本語力が足りない学生向けだ。町立日本語学校とすみ分けしつつ、「日本を理解したうえで労働力人口になる外国人」を増やすことに貢献している。

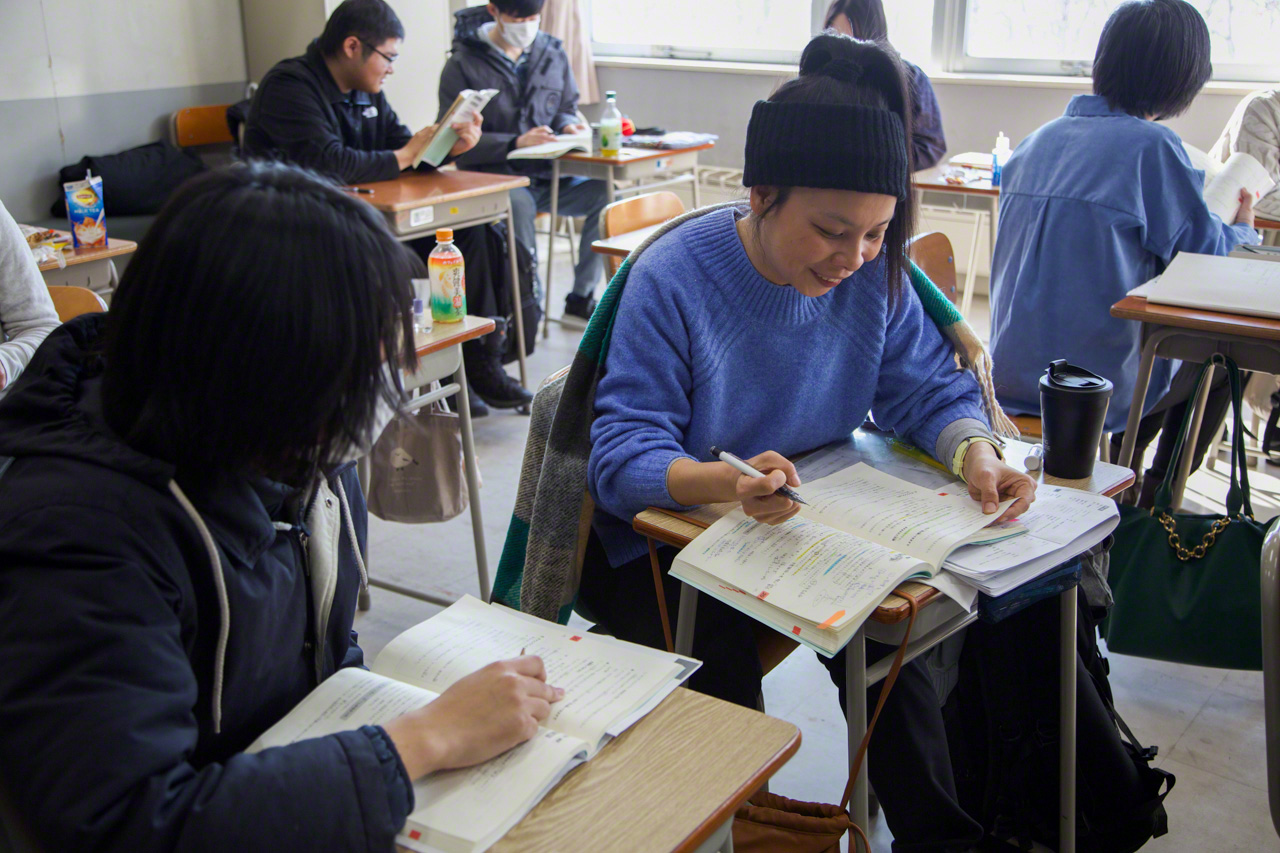

日本語学科の授業風景

東川町立日本語学校の施設の一角に、外国人と町民の交流の場「多文化共生室」が設けられている。その入り口に掲げられた言葉に目を引かれた。

「東川にいる外国人、旅人、町民みな家族」

グローバルやユニバーサル、ダイバーシティなどと声高に叫ばずとも、自然と体現され、それが肌で感じられる。こうした大地に根差した包容力に、私は「東川スピリッツ」とでも呼びたくなる精神性を感じた。

大雪山に降り積もった雪が数十年という長い時間をかけて、地下に溜め込まれ、やがて伏流水としてこんこんと湧き出す。北海道で唯一、上水道のないこの町では、蛇口をひねれば天然水がそのまま飲める。そのふくよかで豊穣な味わいは、「東川スピリッツ」の源泉を想起させた。

10年後また東川に来て、元気に働く外国人介護福祉士の姿を見届けたい。

大雪山系の主峰・旭岳(右)を背景に、白い塔が頭をのぞかせる旭川福祉専門学校

写真と文=大西成明

バナー写真 : 食事を介助するネパール人介護福祉士