神話・伝説に登場するヘビの「正体」から振り返る古代日本人の信仰と暮らし

旅と暮らし 文化 暮らし 歴史- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

ヘビは世界各地の神話に登場する。脱皮を繰り返し成長するさまから、生命力と不死の象徴であり、人を殺す毒を持つので、畏怖の対象でもあった。日本では、縄文時代の土器にヘビを思わせる模様が数多く見られ、原始的なヘビ信仰があったという見方がある。

「脱皮するヘビを、死んでも復活する命の象徴と捉えたのではないでしょうか」と平藤教授は言う。「縄文人にとって、身近だけれど神秘的な生き物だったのだと思います」

ヤマタノオロチは何の象徴か

8世紀に編さんされた「古事記」「日本書紀」「風土記」(地方の伝承や特産物を記した文献)には、犬、シカ、イノシシなど動物に関する説話があり、ヘビも度々登場する。

「日本神話に登場するのは、古代の人々の暮らしと関係が深い動物です。弥生時代、稲作が広がってくると、人々は田んぼや水路など水辺の近くで見かけるヘビを水神、あるいは水神の使いとして信仰するようになりました。穀物は水がないと育たないので、農耕の神でもありました。また、稲妻がヘビの形に似ていることから雷神と同一視する伝承もあります」(平藤教授)

一方、世界の神話では英雄がヘビの怪物を退治する話が多い。日本では、スサノオノミコトのヤマタノオロチ退治が有名だ。この物語にはいくつか解釈がある。

スサノオはヤマタノオロチの餌食にならんとしているクシナダヒメ(古事記=櫛名田比売/日本書紀=奇稲田姫)を救った。よく言われるのは、クシナダヒメは水田を象徴する神、オロチは暴れる水の神、スサノオはオロチ退治し治水に尽力した神という解釈だ。

「身は一つなのに頭が8つ、尾も8つ、体には苔やひのき、杉が生え、長さは8つの谷と尾根にまたがるというヤマタノオロチは、出雲国(島根県東部)の肥河(ひのかわ)=現在の斐伊川(ひいかわ)=を連想させます。農耕に必要な水を供給すると同時に、しばしば洪水を引き起こしました。毎年やってきて娘を食らう展開は、繰り返される斐伊川の氾濫を意味していると解釈できます」

この神話が、出雲の鉄文化と関連しているとの説もある。「ヤマタノオロチの『目はほおずきのように真っ赤、その腹は血に染まって』という記述が製鉄の際の炎を連想させ、さらにその尾から鉄剣ではないかと思われるような草薙剣(くさなぎのつるぎ)が生まれているからです」

出雲の地では、約1400年前から砂鉄と木炭を用いる「たたら製鉄」が盛んだった。「出雲国風土記」(733年)は、「この地で生産される鉄は堅く、いろいろな道具をつくるのに最適である」と記している。

「紀元前15世紀頃に世界最古の鉄文化を確立したヒッタイト(トルコ周辺にいた民族)の神話にも、よく似た話があります。イルヤンカというヘビの怪物が、英雄フパシヤに退治される話です。フパシヤは宴会を開き、穴から出てきたイルヤンカにたくさん飲み食いさせ、太って穴から帰れなくなったところを倒す。酒を飲ませて倒すという点も同じです。神話から、東西文明と製鉄の歴史に連想が広がりますね」

三輪山のヘビ神

世界の神話や民話には、動物と人間の結婚が、相手の本当の姿を見たために破たんするという話がある。日本では、初恋の女性がヘビだった、産まれた子どもがヘビだったなどの話があるが、よく知られるのは奈良県・三輪山の神、オオモノヌシがヘビの姿で現れる神話だ。

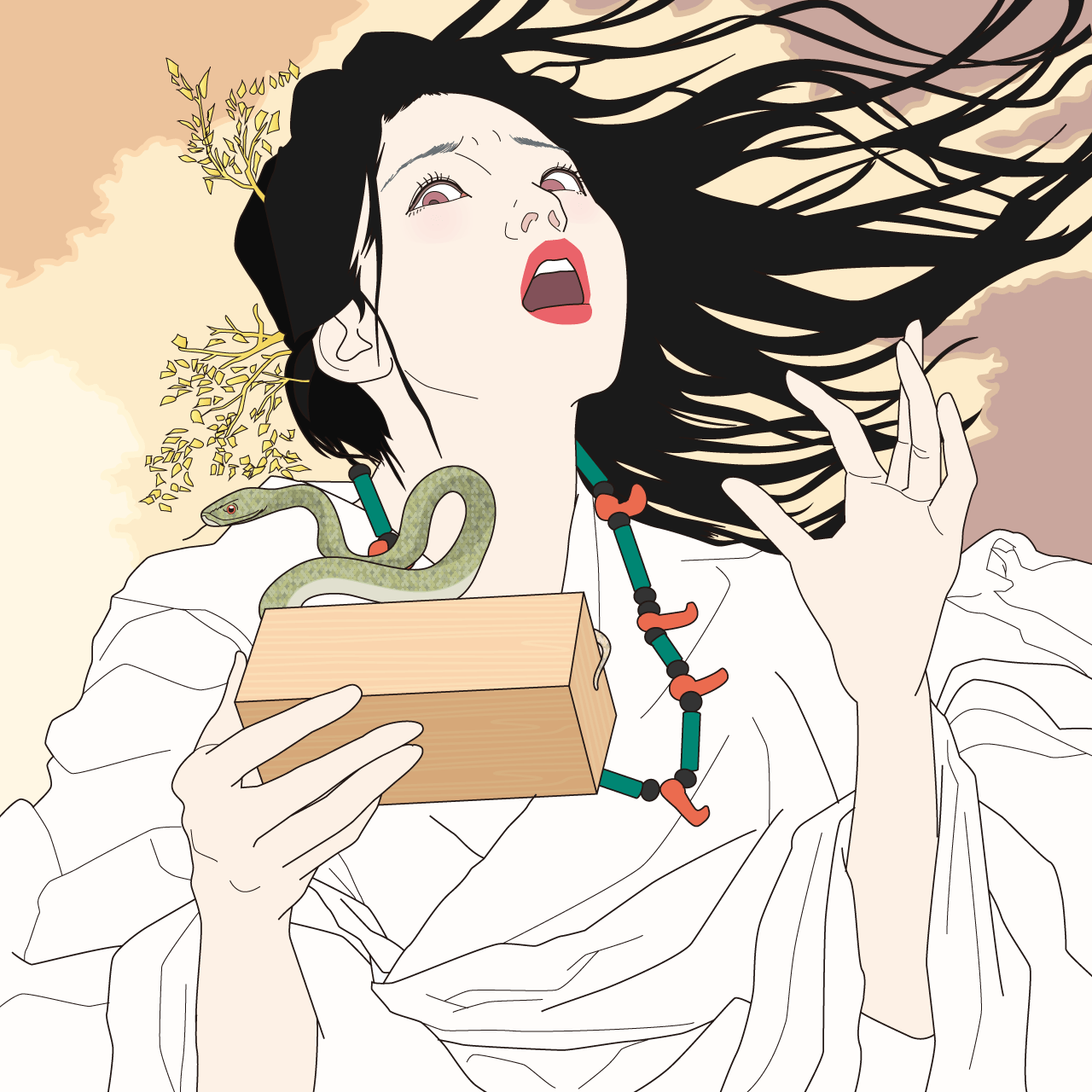

日本書紀では、孝霊天皇の皇女ヤマトトトビモモソヒメが、夜に通ってきて顔が分からない夫に、朝、その姿を見たいと頼む。夫は、驚かないことを条件に、朝、櫛(くし)を入れる箱を開けてみなさいと告げる。翌朝、妻が箱のふたを開けると、中にいたのは小さな美しいヘビ。ヒメは思わず驚きの声を上げ、恥をかかされたと怒った夫は、山へと去っていく。

小箱を開け、驚きの声を上げるヤマトトトビモモソヒメ(イラスト:さとうただし)

古事記にも似た話がある。妻が正体不明の夫の素性を探ろうと、彼の着物の裾に麻糸を通した針を刺す。明るくなってから糸の行方を追うと、糸は戸の鍵穴を通り、三輪山の神の社に続いていた。鍵穴を通れるほど細い、ヘビの姿だったことを示している。

三輪山の麓にある大神(おおみわ)神社の境内には、神の化身の白ヘビがすむとされる「巳の神杉」がある。さまざまなご利益があるが、ヘビが「再生」の象徴でもあるため病気を治す神としても信仰され、疫病が流行すると、生卵をお供えして祈ったという。また、酒造りに関わる伝承もあり、酒の神でもある。今でも杉の木の前には、好物の卵と共に酒が供えられている。

八百万の神々を先導するウミヘビ

うろこのある巨大なヘビの体にシカのような角、らんらんと輝く目に鋭い爪を持つ4本の足、長いひげとたてがみを持つ竜―この空想上の生き物と、ヘビは切っても切り離せない関係だ。

古代中国では、竜は縁起がいいものとされ、権力の象徴だった。海や河川の支配者であり、水や雨を自在に操る水神でもある。中国から日本に竜が伝来したのは、弥生時代、遅くとも3世紀頃と考えられている。竜のような図案が描かれた弥生土器や銅鏡が見つかっているからだ。

「仏教が広まっていく中で、竜のイメージも広まりました。ヤマタノオロチは大蛇ですが、中世には竜の姿でイメージされるようになっていきます」(平藤教授)

日本土着のヘビ信仰が竜神信仰と重なり合い、ヘビと竜の区別は曖昧になっていく。

11月(旧暦10月)日本各地の八百万の神が出雲に集い、人々の縁を結ぶ「神議り(かみはかり)」を行う。一般的には、神様がいなくなるため「神無月」と呼ばれるが、出雲では「神在月」である。

神々が到着するのは出雲大社から1キロほど西にある稲佐の浜だ。高天原(たかまのはら)からの使者が、地上の国を治めるオオクニヌシ(出雲大社の祭神)と「国譲り」を交渉するために降り立った浜である。毎年11月、出雲大社では、稲佐の浜で神々を迎える儀式を行う。神々を出雲大社まで先導するのが、オオクニヌシの神使「竜蛇(りゅうじゃ)神」だ。豊作や、豊漁・家門繁栄などの信仰がある。

この竜蛇神の正体は南海のウミヘビの一種、セグロウミヘビだ。ちょうど神在月の頃、暖流に乗って出雲の沖合に達し、時に海辺に漂着する。出雲地方ではこれを「竜蛇様」と呼び、出雲大社だけでなく、漂着地によって佐太(さだ)神社や日御碕(ひのみさき)神社に奉納する習わしだ。民家でも神棚にまつる習慣があったという。

なぜセグロウミヘビが神の使いなのか。日本で古来信仰されてきた神々は、天上から地上へ降り、用事が済むと天上へ帰るとされたが、海の彼方の常世の国から現世(うつしよ)にやって来て、また海を渡り彼の地に戻るとする考え方もあった。そんな背景から、海を渡って来たセグロウミヘビを、常世の国の神の使いと捉えたのだとする説がある。ちなみに、コブラ科で猛毒を持つそうだ。

神話の舞台を訪ねて

平藤教授が撮影した斐伊川。季節や時間により、神話の風景はさまざまな表情を見せる(2024年撮影:平藤喜久子)

神話ゆかりの地を旅することがライフワークの平藤教授は、何度も出雲を訪れている。伝承の場所がたくさんあるが、まずヤマタノオロチ退治の舞台になった斐伊川に注目してほしいと言う。「飛行機で降り立つ際、上空から見ると大きくうねっていて、なるほど、大蛇に見えると実感できます」

斐伊川は、島根県東部を流れ、宍道湖へと注ぐ。川に沿って上流部の奥出雲に向かって歩くと、さくらおろち湖がある。治水ダムの建設によって生まれた湖だ。

さくらおろち湖の上にかかる彩雲(2021年撮影:平藤喜久子)

「数年前に訪れたとき、この湖の上に、虹色の彩雲がかかっていました。日本書紀の中の『ヤマタノオロチの上には群雲(むらくも)があった』という記述を思い起こしました。また、世界には、虹はヘビを象徴すると伝える地域が多くあります。ヤマタノオロチと出会ったような感動を覚えました」

神の化身の小さなヘビ、蛇行し氾濫する川の象徴、そして八百万の神を先導するウミヘビなど、多様なイメージを通じて、昔の日本人の暮らしと自然との関わりが見えてくる。神話を知れば、一味違う旅を体験できそうだ。

文:板倉君枝(ニッポンドットコム編集部)

バナー写真:さとうただし(イラスト)