『チェリー・イングラム:日本の桜を救ったイギリス人』の著者に聞く

文化 歴史 環境・自然・生物- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

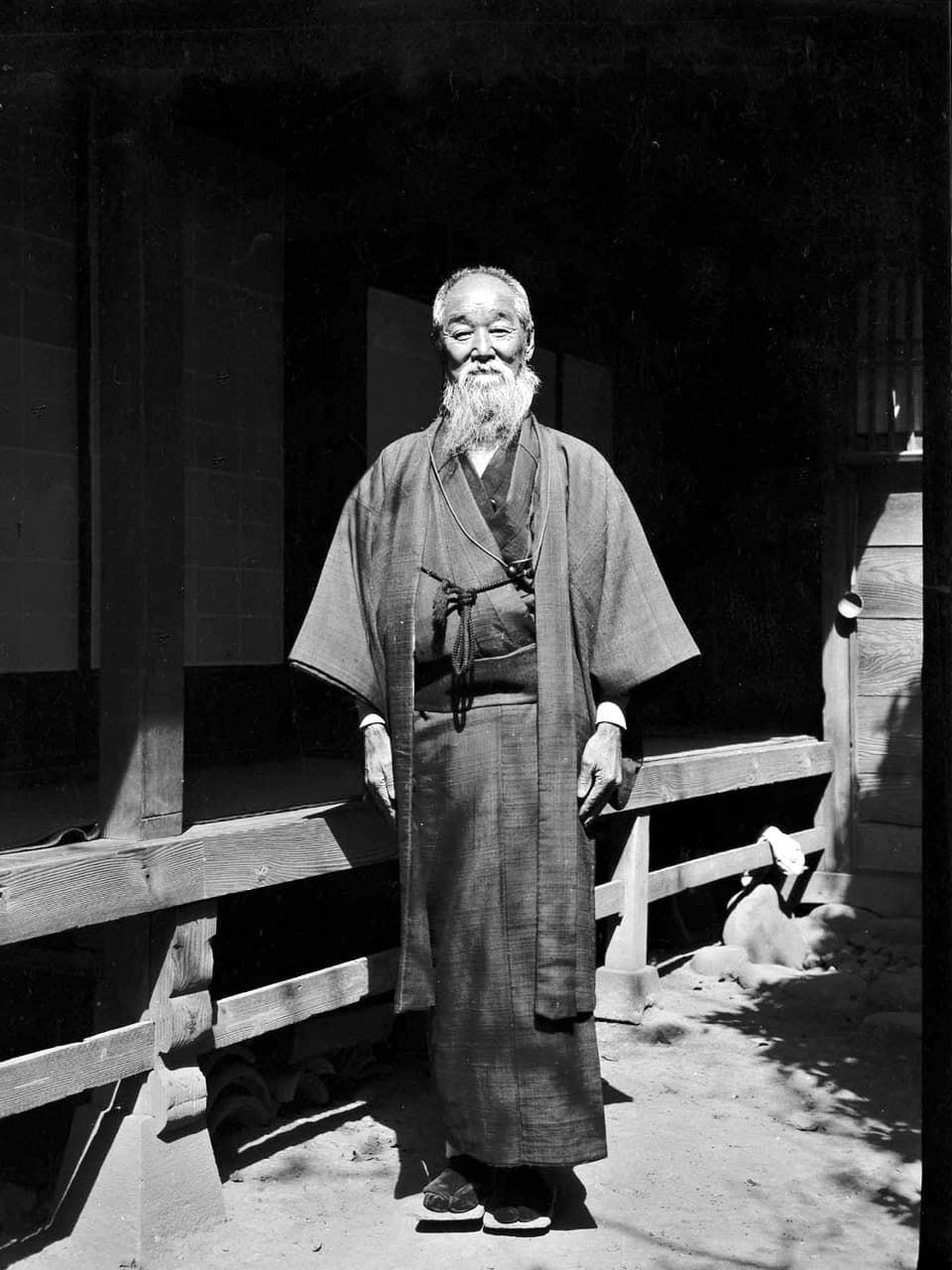

コリングウッド・「チェリー」・イングラム(イングラム家提供)

日本らしさを象徴するものといえば桜が思い浮かぶ。1000年以上も前から400を超える品種が花を咲かせていた。その多様性が、1800年代後半の数十年間で知らぬ間に消え、特定の品種が都市部を席巻した。日本原産の多種多様な桜の大半が、絶滅寸前だったと聞いて驚く人は多いだろう。

それを食い止めたのが英国人の園芸家だったのは、さらに驚きだ。

多様な英国の桜

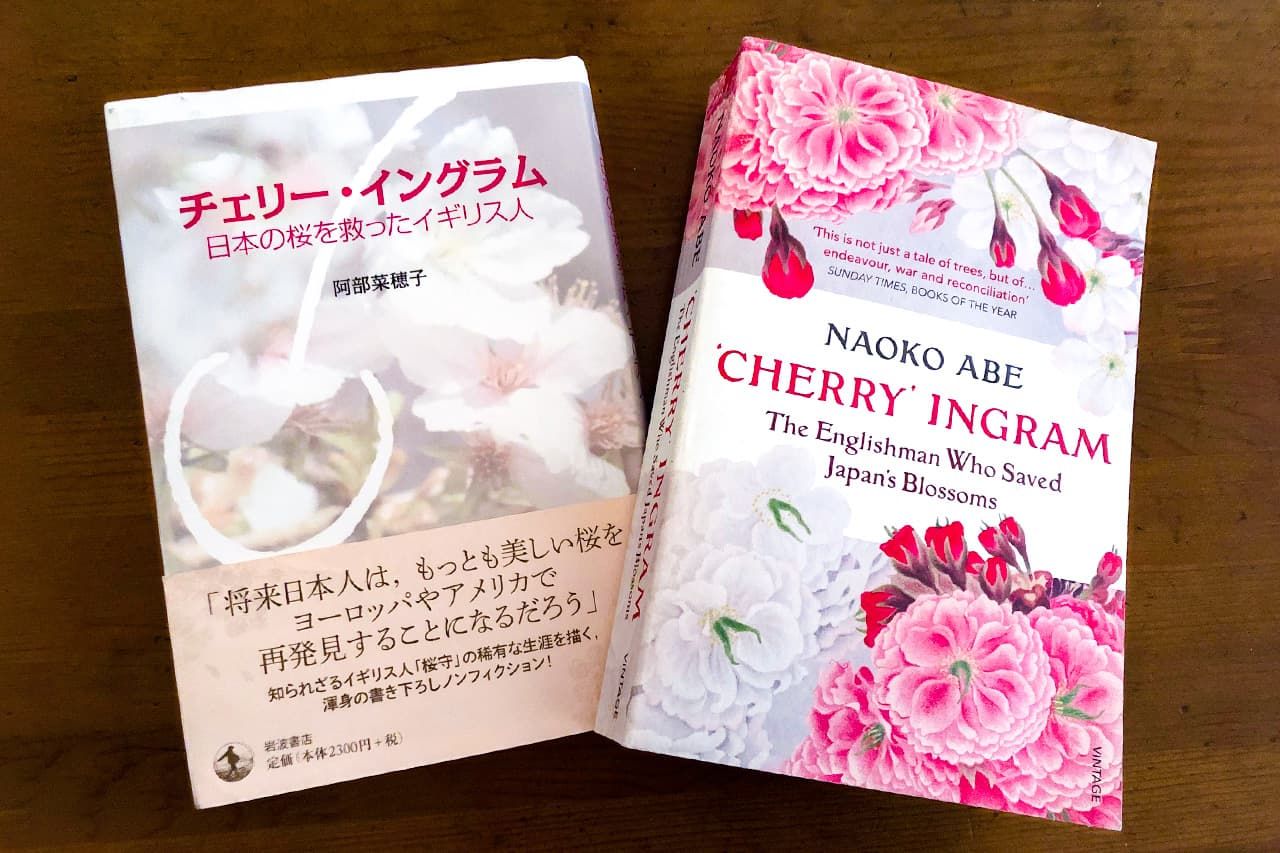

「チェリー」・イングラムの活動が、今日知られるようになったのは、2001年からロンドンに住むノンフィクション作家の阿部菜穂子さんのおかげだ。彼女の著書『チェリー・イングラム:日本の桜を救ったイギリス人』は、2016年に日本エッセイスト・クラブ賞を受賞し、19年に『“Cherry” Ingram: The Englishman who Saved Japan’s Blossoms』として英語版が出版された。現在計8言語で出版されている。

「イギリスに移り住んだ当初、毎年春になると、公園や街路樹、家々の庭にさまざまな桜が咲いていることに驚きました」。現在、ロンドン近郊に住む阿部さんはそう語る。

「春が来るたびに、なぜこれほどたくさんの種類があり、桜の季節が日本よりもずっと長く続くのかと不思議に思っていました」

ノーサンバーランドのアニック・ガーデンに咲く「太白」 (© マーガレット・ウィテカー)

日本に恋して

日本では、都市部の桜の9割が「染井吉野(そめいよしの)」だが、英国にはさまざまな種類があると阿部さんは指摘する。花びらの色が濃いものから淡いものまで、形も大きく異なる。咲き始めは3月初旬からで、最も遅い5月中旬まで数カ月にわたって楽しめる。

一方、日本では単一品種「染井吉野」の淡いピンクの花が大半を占め、同じ地域では開花から最長2週間で散ってしまう。

阿部さんによると、英国の多様な桜は、コリングウッド・「チェリー」・イングラムによってもたらされたものだという。

コリングウッド・イングラムは、1880年にロンドンの裕福な家庭に生まれた。少年時代は鳥に魅了され、ケント州のウエストゲート・オン・シー村にあった別荘周辺で、鳥の種類を特定し、スケッチすることに余暇の全てを費やした。90年代後半になると、当時欧州で人気があった「ジャポニスム」の影響で、彼の興味は日本に向いた。

狩りの服装をする16歳のコリングウッド・イングラム(イングラム家提供)

1902年9月、オーストラリアからの帰途、長崎に到着したイングラムは瞬く間に日本の田舎の景色に魅せられた。07年にはハネムーンで2度目の来日を果たし、日本中を旅した。そして第1次世界大戦従軍後に、ケント州のベネンデン村に広大な邸宅ザ・グレンジを購入。この家は、1878年にクランブルック伯爵の称号を持つ政治家で著名な地主・ゲイソン・ゲイソン=ハーディ卿が建てたものだった。

ザ・グレンジは現在、介護施設として利用されている。イングラムが亡くなった後、ミレニアムを祝って40本の松前桜が植樹された。撮影=2015年(© 阿部菜穂子)

ザ・グレンジの庭にあった「ホクサイ」という品種の桜が満開になるや否や、イングラムの目はくぎ付けになった。そして、日本原産の桜の入手に英国中を奔走。さらに人工交配で「オカメ」や「ウミネコ」などの新品種を創作した。一時期、イングラムの庭には130種類が植えられていたという。

3度目にして最後の来日は1926年。九州から京都、箱根、東京まで7週間かけて、珍しい品種を探し、日本の専門家や桜守、同じ園芸家たちと生涯の絆を育んだ。しかし、それは苦い思い出が残る巡礼の旅だった。

前回の来日に目にした数十種類が見当たらず、多くの品種が姿を消してしまったことを知り、深く失望したのだ。さらに、それを気にかける日本人がほとんどいないことにもショックを受けた。

「太白」の里帰り

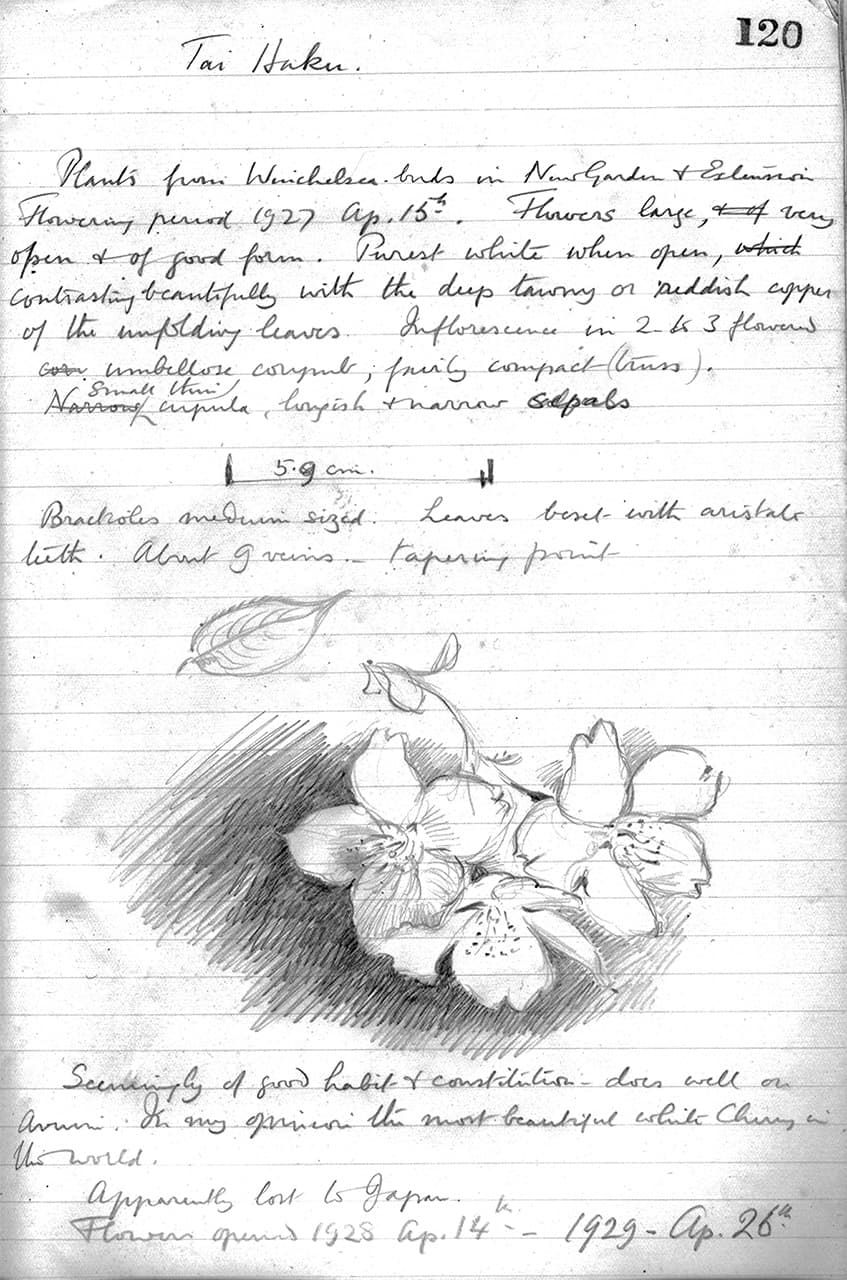

その一方で、大きな発見もあった。東京の桜の第一人者である船津静作が、130年前に曾祖父が描いた桜の掛け軸をイングラムに見せ、「残念なことにこの品種は絶滅してしまった」と語った。イングラムは船津に、絶滅してはおらずケント州の自宅の庭に生育していることを告げた。そして、木の穂木を日本に帰すことを誓ったのだ。

1926年にイングラムが撮影した船津静作(イングラム家提供)

帰国後、イングラムは「太白(たいはく)」の穂木を日本に数回送った。最初の試みは、穂木が高温で長い船旅に耐えられず失敗。そして1932年、5回目の試みとして、枝の先端を割いてジャガイモに挿し込んで水分を補給し、涼しいシベリア横断鉄道で送った。その結果、接ぎ木が成功し、日本で絶滅した「太白」が祖国への里帰りを果たした。

桜イデオロギー

イングラムは、西洋の先進国に追いつこうとする日本の近代化が自然を破壊していると憂い、あからさまなナショナリズムの出現に恐怖を覚えた。最もショックだったのは、軍部主導の政府が、桜の花を何世紀も前の平和な詩や芸術鑑賞の対象から、天皇のためなら喜んで戦死する(=散る)象徴にしようとしていたことだった。

「太白」について記述されたイングラムのメモ(イングラム家提供)

阿部さんは、19世紀初頭に日本が政治的な目的を一点に絞り込みまい進したことと、「染井吉野」という一品種にこだわったことは、関連があると考える。当時イングラムは、日本の桜は多様性を失う分岐点に立っていると言っていた。

「1926年の訪問の際、イングラムは『この国の先人たちが手厚い愛情をもって育てた桜のほとんどが失われつつある』と警告していました。あの時彼が保全するように促さなければ、50年後に桜を見るためにイギリスの庭園に足を運ばなければならなかったかもしれません」と付け加えた。

残念ながら今日、日本の都市部にある桜のほとんどが「染井吉野」で、多様性を失いつつあり、他の品種は探さなければ見ることができない。中には絶滅してしまった品種もあると阿部さんは言う。

償いの象徴

第2次世界大戦の後期、マレーシアやシンガポールの陥落後に捕らえられた連合軍の捕虜数百人は、劣悪な環境の下で、日本全国の鉱山、造船所その他の産業施設で働かされることが多かった。北海道の育種家・浅利政俊さんは、少年時代に北海道函館市の自宅近くにあった捕虜収容所での悲惨な状況を兄から聞かされた。

浅利さんは小学校の教師をしながら、日本の桜の第一人者として活躍し「チェリー」・イングラムを尊敬していた。1993年、浅利さんはロンドン郊外にある英国王室御用達のウィンザー・グレート・パークから、松前桜30種を購入したい、との思いがけない依頼を受けた。

浅利さんは、代金を受け取らず桜を贈呈したいと英国に申し出た。戦争で命を落とした人々と遺族に心からの哀悼と遺憾の意を表したかったからだ。

桜のソフトパワー

英国人も桜に愛着を持っていると阿部さんは言う。

「イギリスの冬は長く陰鬱(いんうつ)なので、春になり真っ先に咲き始める桜はとても美しく、人々を元気にしてくれるのです」。英国人もまた、桜と日本との結び付きを強く意識しており、阿部さんは著書が出版されて以来、各地から講演やスピーチを何十回と依頼されるようになった。

「桜の花は日本の『ソフトパワー』の1つだと思います」と阿部さんは付け加える。「日本の映画や漫画、食べ物(日本食)などは海外でよく知られ、とても人気がありますが、桜も強力なソフトパワーだと考えられますし、平和国家日本の得意とする分野です」と強調する。

「世界がきなくさい方向に向かう中で、日本も防衛費増額を図っていますが、ソフトパワーが国際親善や国際平和に貢献する力は大きいと思います」と指摘する。

英国で日本の桜が広まっていく様子を見てきた阿部さんは、桜が日本のイメージアップを図る大きな「親善大使」であることを実感している。「桜が広まり愛されていくことは、日本や日本の文化を知ってもらうことにつながるのです」

ウィンザー・グレート・パークにある私有地の養樹園で栽培されている松前桜(© 阿部菜穂子)

広がる桜の輪

ザ・グレンジの初代オーナー・初代クランブルック伯爵の子孫にあたるジェイソン・ゲイソン=ハーディ卿と阿部さんは、ゴールデンウイークに来日する。函館で浅利氏と会い、浅利氏が200種類以上、1万本を超える桜を植樹した松前町にある松前公園を訪れる予定だ。

1981年5月、イングラムがザ・グレンジの寝室にて100歳で亡くなったとき、窓の外では遅咲きの桜「妹背(いもせ)」の淡いピンクの花びらが舞っていた。これは、彼が26年に京都の平野神社で見つけ、英国に紹介した品種だ。イングラムは、妻のフローレンスとともに、自宅近くの教会の墓地に埋葬されている。

原文=英語

バナー写真=左から「オカメ」「太白」「クルサル」(© 阿部菜穂子)