岡本太郎:困難な時代に人間と世界の価値を創造するために

美術・アート 文化 歴史- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

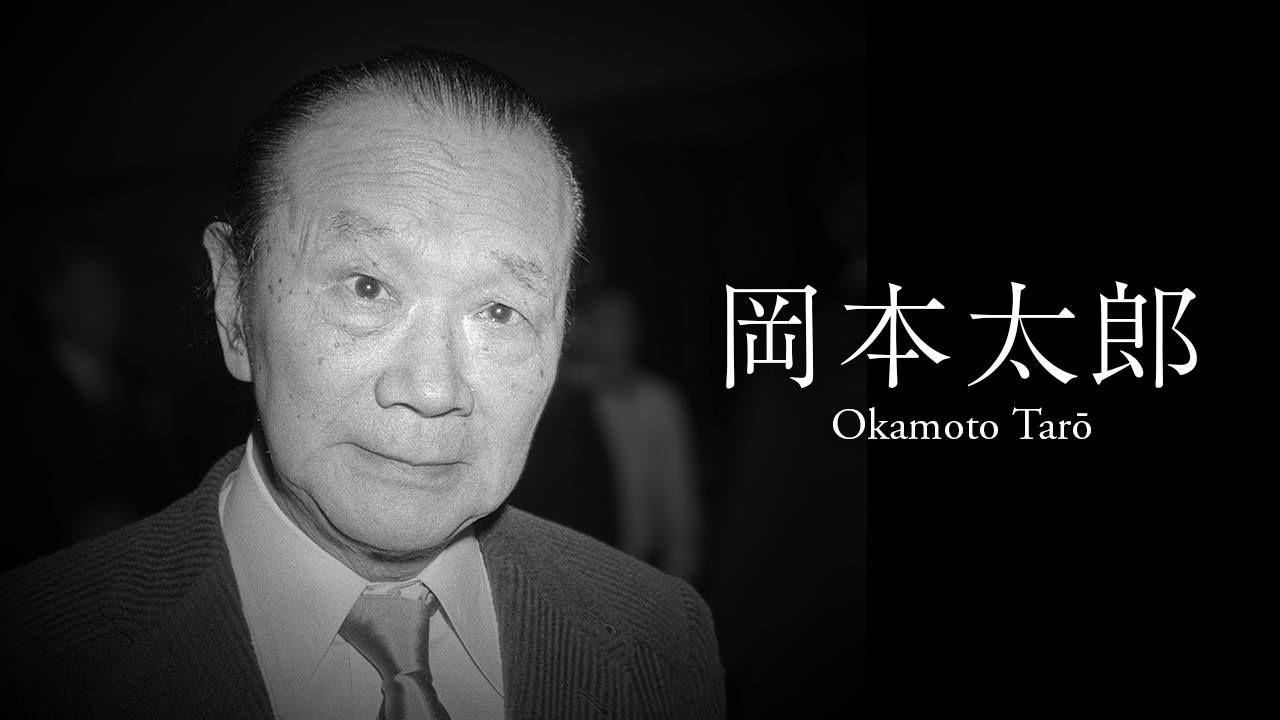

超越者であり、挑発者でもある岡本太郎

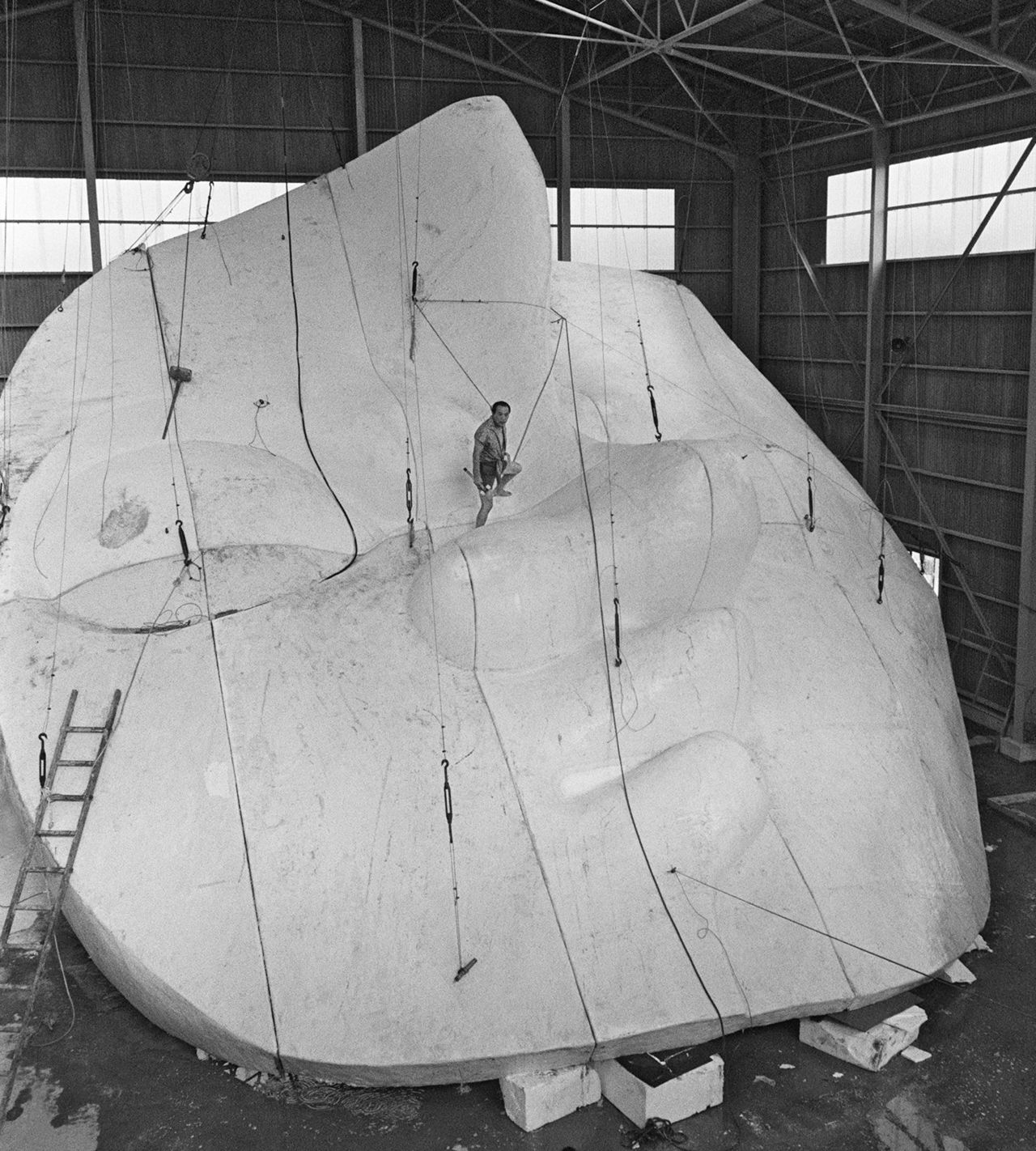

芸術家・岡本太郎の代表作《太陽の塔》は、1970年大阪万博の会場の中心に建てられた。高さ約70メートルの異様な彫刻で、同時に内部空間のある建築でもあり、最先端の未来都市・万博会場で異質な、神像や仮面を思わせる呪術的存在だった。

1970年の大阪万博。シンボルとなった《太陽の塔》の周辺は入場客でごった返していた(時事)

特定の狭いカテゴリーに押し込められることを拒否する表現で、幾度かの改修が行われて、太古の世界に始まる生命の進化を表現した内部が再公開されている。万博の時代を象徴するアイコンとして、今日でも広く知られ、私たちに働きかける多様な価値を有している。

管理を担当する大阪府は《太陽の塔》の価値を総合的に評価する調査報告書を2024年11月にまとめ、重要文化財指定を目指している。

《太陽の塔》の正面に取り付けられた「太陽の顔」。中央で仕上げの作業をしているのが岡本太郎。構造物としての巨大さが分かる(時事)

もうひとつの代表作1969年の《明日の神話》は、壁画としてメキシコでホテルのロビーに設置するために制作され、ホテル倒産によって行方不明になった。2003年に再発見されて08年に東京・渋谷駅の構内に設置され、いまは日々人々の往来の中心にある。高さ5.5メートル、長さ30メートルの大きさで、絵画の枠を超えて空間を広く覆い、こちらを圧倒する。

渋谷駅のJR線と京王井の頭線を結ぶ連絡通路に展示されている《明日の神話》(時事)

1954年のビキニ環礁における水爆実験によって意図せず被爆したマグロ漁船と、そこに襲いかかる不可視の、人工的な強大なエネルギーの象徴である骸骨が描かれている深刻なテーマであるが、どこかマンガ的な軽やかさも合わせ持つ、ふわりと翔ぶ現実を乗り越える視点を持つような、不思議な作品である。

岡本太郎は、常にひとつの時空に立ち止まらず、いまここを超えようとした超越者で、さらに私たちにも超えるように呼びかける挑発者であった。

大阪万博以降は、テレビCMやバラエティ番組への出演、写真週刊誌などの多数の人々が目にするメディアへの露出を続けて「芸術は爆発だ」という言葉を流行させ、既存の価値を更新し続ける自分の姿を突きつけた。

その言葉は突拍子もない世界を炸裂させるという、わかりやすいアートの象徴のように取り扱われたが、しかしその真意は、芸術だけが現実を変えられるという叫びであった。1996年に84歳で死去してから30年近くがたつ今日でも岡本太郎に惹(ひ)かれる人は多い。それは何故か。

芸術が支えた1930年代のパリで獲得した対極

太郎は1911年、売れっ子漫画家の父・岡本一平、歌人・小説家で仏教研究にも傾倒した母・岡本かの子の芸術家一家に生まれた。ここでは通常の生活と芸術の立場は逆転、優れた表現のために生活や社交は犠牲にされ、太郎もひとりの芸術家として対話の相手となった。他者から見れば異様な独自の美意識を放つ岡本一家を指して、日本人初のノーベル文学賞受賞者の小説家・川端康成は「聖家族」と呼んだ。

教師が絶対権力者だった当時の学校で、太郎少年は教師の子どもだましの態度に我慢ができず、大人のような議論を持ちかけて抵抗し転校をくり返した。慶応義塾普通部を1929年に卒業すると、東京美術学校(現・東京芸術大学)に進学する。しかし半年後には、朝日新聞の特派員としてロンドン軍縮会議の取材に向かう父に同行し一家で神戸港から船に乗った。ロンドンに向かう両親と別れて一人パリに残り、太郎は自分だけの芸術を達成するために、表層をまねる訪問者ではなく徹底的にこの国の人間として生きていく決意をする。

日本人芸術家コミュニティーに加わらず、パリ郊外のリセ(中等教育機関)で学び、語学、そしてフランス人としての教養と生き方を身に付ける。美術館をめぐり、パリ大学で哲学・美学の授業を受ける。

ピカソ、モンドリアン、カンディンスキー、エルンスト、ジャコメッティ、マン・レイら最前線の前衛芸術の作家たちや、シュールレアリスムの提唱者アンドレ・ブルトン、死や暴力、エロティシズムから人間存在を考えたジョルジュ・バタイユらの思想家たちと交流した。20世紀芸術の中心にある、抽象芸術とシュールレアリスムの両方を最先端の現場で実感し、後にフランスの現代思想に強い影響を与える「真に生きること」をめぐる思索が展開される環境を体験した。

表現者としての太郎は、具体物と抽象物が矛盾しながら共存する絵画を追求して現実を捉え切ることを目指した。戦後、太郎は合理と非合理を矛盾のままに同じ画面で引き受ける表現を目指す「対極主義」を提唱するが、多くの太郎の作品には反発し合う二つの極が存在する。人が常に合理的に割り切れる存在ではないように。

人間の存在感をつかみとるための民族学

パリ万博の跡地に1937年に開設されたミュゼ・ド・ロム(人類博物館)で26歳になった太郎が出会った、人々の信仰や生活などの基層の活動から生まれた確固たる存在感ある仮面や神像は、強い感銘をもたらした。そしてパリ大学の学生として、人類学者マルセル・モースのもとで民族学の専門性を高めていく。

太郎は、民族学が明らかにしようとしてきた人の生の意味、すなわち自由や、生と死の関係、誇りを、芸術によって現代社会のなかに「神話」として打ち立てようとした。

1970年大阪万博《太陽の塔》の地下展示では、太郎の指示で学者たちが世界中から収集した神像や仮面などの無数の資料が、太郎制作の「地底の太陽」の周辺を埋め尽くした。これらの資料は、大阪万博から7年後に開設された国立民族学博物館に引き継がれている。

1970年の大阪万博での展示に向けて、世界から集められた仮面や民具を下見する岡本太郎(1969年9月4日撮影、共同)

1970年開催の大阪万博のシンボル《太陽の塔》の内部は耐震化工事を経て2018年から一般公開されている。万博閉幕後に行方不明になっていた塔地下の展示物「地底の太陽」も復元展示されている(時事)

太郎が1930年に19歳でパリでの活動を始めて以降、一時帰国や兵役を除いて再び日本で継続的な活動を行うのは1946年、35歳から。戦後の出発点では、半生をパリで過ごしており、日本人を知識的、感覚的、身体的に半ば逸脱していた。青年期までの芸術至上の家庭生活は、太郎を芸術が花開いた1930年代のパリにつなげた。そして戦後には、日本人離れしたその半生が、日本において、現実を超越しようとした独自の人生を歩ませることになる。

日本という局地で前衛芸術を展開する意味

人間存在の意味を追究する哲学と民族学の素養が、「自分はどこまでいってもヨーロッパにおいて異邦人であり、ルーツである日本を闘う場として覚悟しない限り、本質的な芸術は展開できない」と太郎に思い至らせた。折しも、第二次世界大戦の戦火がパリにも近づき、1940年にドイツ軍がフランスに侵攻したことで太郎は最後の帰国船に乗った。

帰国後の1941年は、画家として美術団体・二科会に滞欧作を出品して受賞、個展も開催した。しかし1942年、31歳で応召して兵士として中国戦線に出征、芸術とは無縁の、人間の尊厳が極限状況にさらされる不条理な戦場で約4年半を過ごす。

終戦後の1946年6月に帰国すると、それまでに描いたすべての作品は東京の自宅と共に、戦火によって焼失していた。こうして、パリの芸術と民族学が育んで戦争の暴力が打ち砕いた「Taro Okamoto」は、「岡本太郎」としてより強烈な独自性に向かって再度立ち上がる。芸術と社会・生活を、近代日本が抱える困難な矛盾のなかで接続しようとしたのが、戦後の太郎の軌跡である。

まずは、古い体質の日本芸術界に挑み、1948年に文学者・花田清輝らと前衛芸術運動「夜の会」を開始し、現代社会に相応しい新しい芸術を模索した。やがて新しい芸術を社会のあらゆる人々に拓いていくことに重心を移し、1954年には自宅アトリエ(現・岡本太郎記念館)を「現代芸術研究所」として、多領域の芸術家やデザイナー、建築家たちを集めて共同を進めた。

同年の著作『今日の芸術』は、公害や冷戦、経済成長の弊害である人間性の軽視など、あらゆる現代的課題を抱えて生活するすべての人が、充実して生きるために現在を変えて新たな価値を創り出す芸術家であるべきだと主張した。太郎の活動はパブリックアート、デザイン、建築、映画、パフォーマンス、評論など、社会のあらゆる領域に拡大し、後に自分の肩書きは「人間」であるとした。

民族学と芸術のつながりがもたらす「新しい伝統」

戦後の太郎の原動力になったのが日本の伝統の探求である。1952年に発表した小論「四次元の美 縄文土器論」では、民族学の素養を有する芸術家の目で日本列島の先史時代の縄文土器を再発見し、考古学的価値しか見出されなかった縄文土器には、諸外国に例のない美があると主張した。

日本美術の流れでは、外来の仏教の流れにあるわびさびの調和重視の観念、あるいは西洋近代の美学が価値を持ってきた。しかし、基底には、四次元的な不合理でバランスを打ち壊す縄文のダイナミックな美があったという、戦前のパリで現代芸術に感じた古い価値を転倒させる革新を、太古の昔に見出した驚きである。

縄文の潮流は、政治や宗教の中心から離れた、東北、北海道、沖縄にいまも残ると考えた太郎は、民族学の知見で各地の祭礼などの民俗を取材して、その独自の価値を芸術家の視点による写真と言葉で、人々に「新しい伝統」として出版を通じて広く伝え続けた。私たちの生活には創造の力が遍在しており、誰もが芸術家の視点や所作を日常に持ちこみ、表現者であろうと決意して自分の価値観を主張することで、人生を充実させられるというのである。

人間と世界を変えるための「芸術は爆発だ」と「宇宙を翔ぶ眼」

その思想は作品としても結実し、《太陽の塔》や《明日の神話》へとつながっていく。太郎は、「宇宙を翔ぶ眼」という言葉を、芸術の本質に関わるものとして遺している。

それは、私たちの現実を規定する枠組である人間や世界の外側、つまり宇宙に逸脱する視点だ。芸術家は絵の具やキャンバス、あるいは石や粘土などの他者である物体に働きかける。しかし、夢中で創造する制作中はその対象と非合理に一体化してしまう。それが本当の「芸術は爆発」である。

けれども、完成して作品となると理性的に再び他者となる。自己かつ他者である芸術によって、私たちは人間と世界の外側に出て、その枠を打ち破り、価値を根底から変えることができる可能性を持つ。閉塞感のある現代という時代に、太郎の表現が、その死後も普遍的な魅力を持ち続けてきた訳がここにある。

バナー写真 : 時事