拡大する機能性表示食品の市場 2023年は前年比2割増の見込み

暮らし 経済・ビジネス 健康・医療 食

「紅麹(こうじ)」の成分が入ったサプリメント摂取による健康被害問題で、このサプリメントと同様に、健康効果をうたう機能性表示食品への関心が集まっている。市場規模が拡大する一方で、安全性に疑問も出ている。

他の言語で読む

- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

機能性表示食品は、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠など必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば機能性を表示することができる。2015年に国の成長戦略の一環として制度が導入され、1693事業者が6795点の食品を届け出ている(24年3月22日時点)。

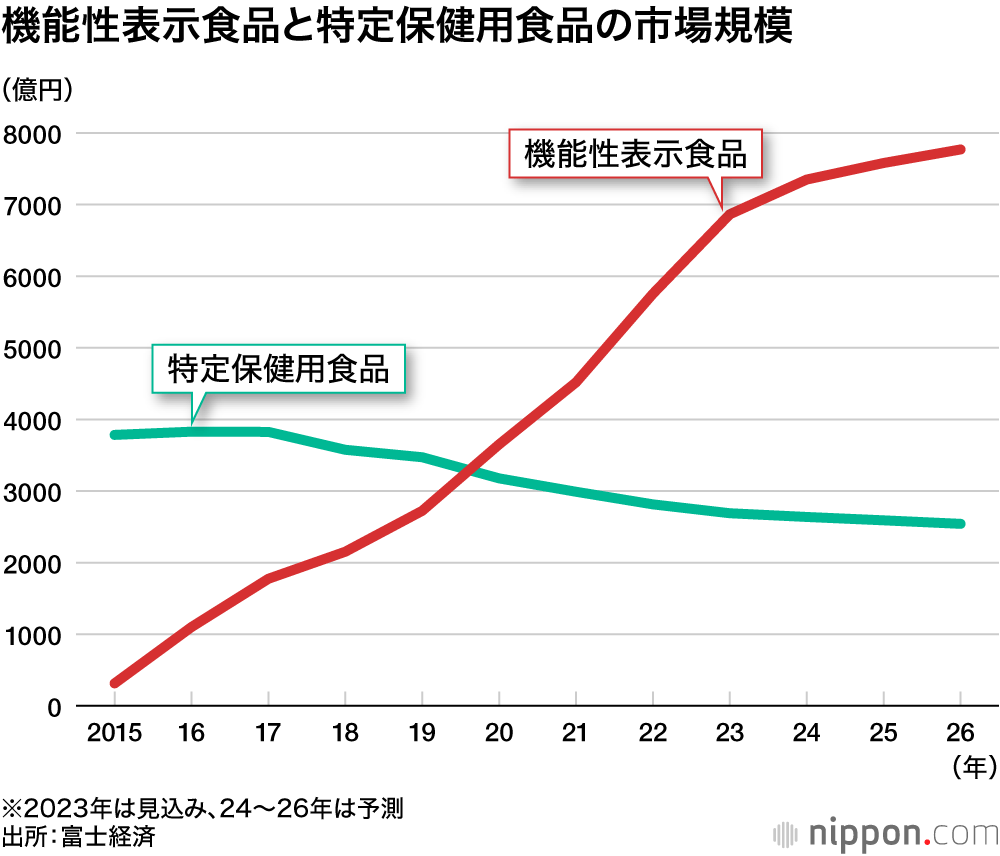

調査会社「富士経済」(東京)によると、機能性表示食品の23年の市場規模は、前年実績に比べ19.3%増の6865億円となる見込み。26年の予測は15年比で約25倍になるとみられている。

健康効果を表示できる食品はほかにも、国が個別に安全性や機能性を審査して販売を許可する「特定保健用食品(トクホ)」、特定の栄養成分の補給のために利用される「栄養機能食品」がある。ただ、機能性表示食品に比べ、トクホは表示できる機能が少なく、商品化までに時間やコストがかかることから、事業者は機能性表示食品の開発に注力する傾向が強まっていた。富士経済は、トクホの市場規模は15年の3784億円から26年は2542億円に縮小すると予測している。

市場拡大が続く機能性表示食品を巡っては、今回の健康被害の問題を受けて安全性などを疑問視する声が出ている。自見英子消費者相は24年4月2日、機能性表示食品制度の在り方について検討するため、消費者庁次長をトップとする対策チームを設置したことを明らかにした。

バナー写真:PIXTA