「知日派」以上に「親・日米同盟派」だった生涯:元米国務副長官アーミテージ氏を悼む

国際・海外 政治・外交- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

人間的な魅力にあふれた喜怒哀楽

今月15日の朝、リチャード・アーミテージ元米国務副長官の訃報が唐突に飛び込んできた。ほんの3日前にメールのやり取りをしたばかりだった。「5月に訪日するから会おう」と書かれていたので、頭の中が真っ白になった。次の瞬間、私が留学中の約30年前にワシントンで初めて出会った時に見た彼の人懐っこい笑顔がまぶたによみがえり、無性に寂しさがこみ上げてきた。

アーミテージ氏は、その喜怒哀楽のすべてに人間的な魅力あふれる人物だった。

「喜」…私が衆院議員に初当選した後に訪米した時、満面の笑みで迎えて私を包み込むようにハグしてくれた。そのときの巨大な胸板の感覚が今も残っている。

「怒」…湾岸戦争で国際連携に参加できず日本は世界から孤立した。その体たらくに対し、怒りと悔しさを露わに語る姿は赤鬼の様だった。

「哀」…安倍晋三元首相が凶弾に倒れた4カ月後に安倍氏宅を私と一緒に弔問した。昭恵夫人にお悔やみを述べる彼の深い悲しみをたたえた表情に、思わずもらい泣きした。

「楽」…プライベートで何度杯を重ねたことだろう。アメリカンフットボールで活躍した海軍兵学校での思い出話や、死線を潜り抜けたベトナム従軍時代の武勇伝、50人以上も育てた里子(多くはベトナムの戦災孤児)の話など、ダミ声にウイットを利かせた楽しい話題は尽きることを知らず、幾度も腹を抱えて笑い転げた。

「びんの蓋」論を克服した「アーミテージ・ナイ報告書」

アーミテージ氏の生涯は、「愛国者かくあるべし」というものだった。彼が知日派の重鎮との世評は決して間違いではない。ただし、正確には「親・日米同盟派」と言うべきだ。それは日米同盟の強化こそが、米国の死活的国益であるとの確信に基づいていた。

国防次官補代理をはじめ多くの政府要職を歴任したアーミテージ氏の活動範囲は、東半球の全域(すなわち米インド太平洋軍の責任エリア)に及んだ。イラン、イラク、パキスタン、フィリピンなどで外交交渉の修羅場を乗り越え、日米韓の連携強化にも力を尽くした。

その中でも、最大の功績は、「アーミテージ・ナイ報告書」の策定だろう。2000年以来通算6回にわたる同報告書は、冷戦終結後、「漂流」の危機にあった日米同盟に新たな息吹を吹き込むと同時に、クリントン(民主)・ブッシュ(共和)・オバマ(民主)・トランプ(共和)・バイデン(民主)といった歴代政権を通じて超党派の対日方針を確立するのに貢献した。

私は、偶然にも、報告書を策定する準備段階で研究会に関わる幸運に恵まれた。アーミテージ氏を中心とする侃々諤々(かんかんがくがく)の議論の只中に身を置いた経験から申し上げると、同報告書の最大の意義は、日本の安全保障上の役割拡大に警戒する「びんの蓋(ふた)」論の克服だったと考える。

びんの蓋論とは、1990年に当時の在日米海兵隊司令官ヘンリー・スタックポール中将が述べた「米軍は日本が再軍備し軍国主義化するのを防ぐびんの蓋なのだ」という言葉に端を発する考え方だ。

当時激化する日米貿易摩擦と相まって、日本の軍事的台頭を警戒するヘンリー・キッシンジャー元国務長官はじめ米国の識者の懸念を代弁するものでもあった。アーミテージ氏は、このような対日警戒論を一蹴して、安全保障における日本の役割拡大を強く提唱していた。その考え方は、冷戦後の戦略環境において中国の台頭を警戒するリアリストの間で共感を呼び、ついに米国政府の対アジア政策からびんの蓋論を一掃することにつながった。

日本の主体的な戦略構築こそ「遺言」

2000年10月に発表された第1弾の報告書は、ずばり核心を突いた。

「集団的自衛権の行使を日本が自ら禁止していることは、同盟協力の制約となっている」「米国と英国との特別な関係を、日米同盟のモデルと見なしている」とまで書いたのだ。

それまでの米国政府および識者たちの対日姿勢は、「外圧はかえって逆効果だし、日本の軍事的役割の拡大によって中国を刺激すべきでない、したがって、日米の同盟協力は慎重に積み上げていくべきだ」というものだった。「漸進主義アプローチ」と呼ばれるものだ。

その前年から始まった研究会でも、ジョセフ・ナイ氏(90年代に国防次官補)やカート・キャンベル氏(後の国務副長官)は日本の軍事的役割の拡大に対して慎重派だった。しかし、アーミテージ氏は「今後の中国の台頭を睨み、日米同盟の強化は米国にとり喫緊の課題だ。従って米国が日本にどのような役割を果たして欲しいと思っているのか、正確に伝えるべきだ」との主張で一貫していた。

結局、研究会での議論は、アーミテージ氏の主張ラインに集約されていった。こうして、長年日米同盟の進化を阻害してきたびんの蓋論は超党派の識者のコンセンサスで克服されたのである。

「絶筆」となった昨年の報告書には、国際秩序に対する米国の関与が不透明になることを深く憂えて「世界及び地域におけるリーダーシップの重荷は東京にさらに重くのしかかることになる」と書かれていた。孤立主義的傾向を深めるトランプ政権の再登場に衝撃を受ける私たちにとり、実に示唆的だ。

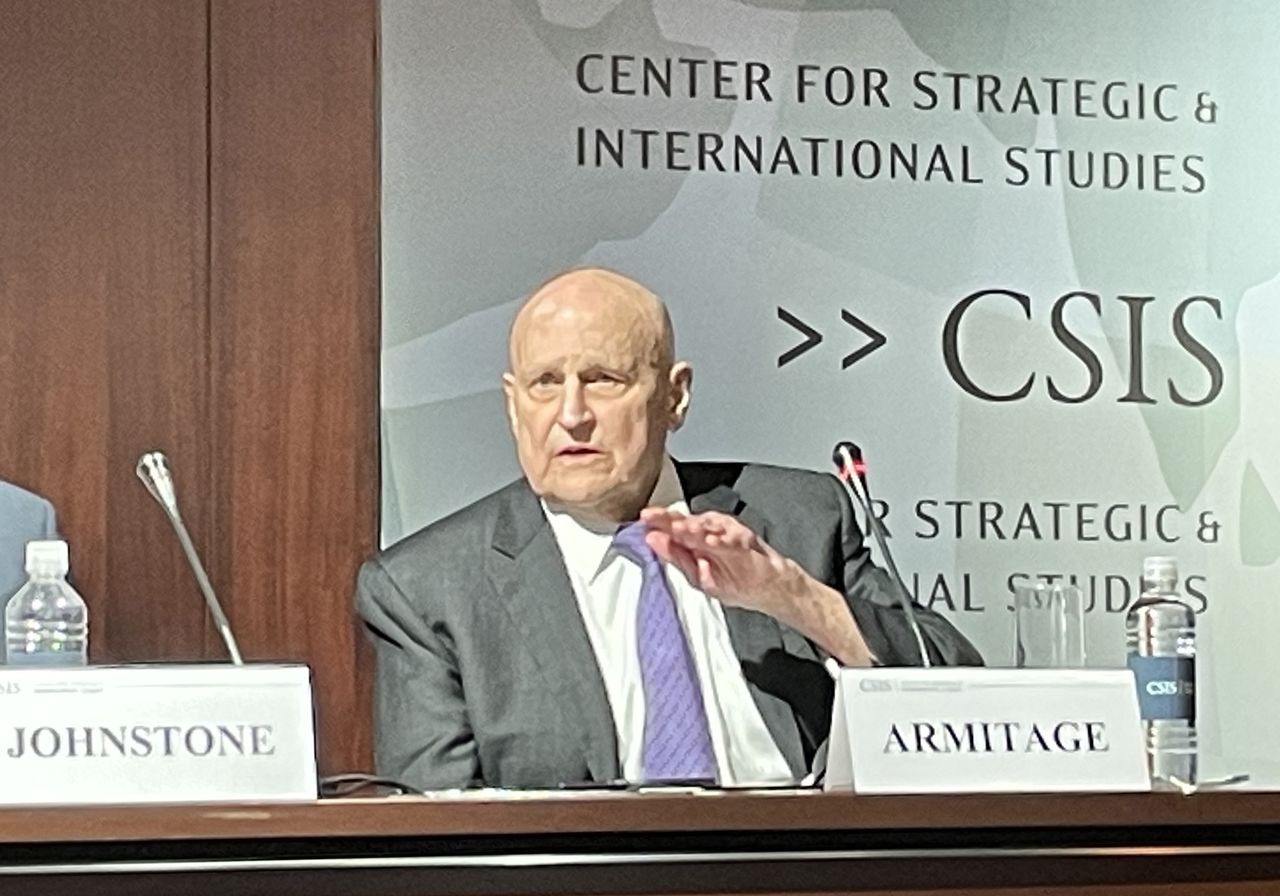

対日政策提言の報告書について説明するリチャード・アーミテージ元米国務副長官(2024年4月4日、米ワシントン、時事)

日本は、いよいよ対米依存体質から脱却し、主体的に自らの戦略を構想し、米国に代わって地域の安全保障とルールに基づく自由で開かれた国際秩序に責任を果たしていかねばならない。これが、私たちに対する励ましを込めたアーミテージ氏の「遺言」だと受け止めたい。

バナー写真 : リチャード・アーミテージ元米国務副長官(2015年7月撮影、AFP=時事)