USAID大幅縮小で大揺れの太平洋諸国:支援実行段階でのとん挫に失望広がる

国際・海外 政治・外交- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

2025年1月末にドナルド・トランプ米大統領が発表したUSAID(米国際開発局)大幅縮小の報道は、途上国を中心に大きな衝撃を与えた。世界最大の援助機関であるUSAIDは年400億ドル(約6兆円)の予算を持ち、太平洋島嶼(しょ)地域には約34億ドルを提供してきた。

援助はHIVや結核対策などの医療プログラム、気候変動対策を通じたインフラ設備への支援、官民の人材育成など多岐にわたっている。地域の各国首脳らは、今回の突然の大幅縮小発表について、島嶼各国の国内経済社会に大きな悪影響を与えると懸念を表明している。フィジーのランブカ首相はすぐに訪米し、USAIDのプログラムが停滞しないよう国務省高官に訴えた。同国は米国との間で技術経済協力協定の二国間枠組みが成立し、首都スバにUSAID地域事務所が設立されたところだった。

政権交代で変化する米国の方針

第二次世界大戦後、米国は太平洋地域をオーストラリアやニュージーランドと協力しながら、「ANZUSの湖」と称する3国の主導の下で、安定的な安全保障体制を築いてきた。

冷戦後の1990年代初めには、経費削減などを理由に、南半球のソロモン諸島に設置していた米国大使館が閉鎖。米国のこの地域への関心の低下は、中国の外交攻勢につながっていく。2019年9月にそれまで台湾(中華民国)と国交を締結していたソロモン諸島とキリバスが、相次いで中国との外交関係締結へと舵を切り、その後中国はソロモン諸島などと安全保障協定の締結交渉を進めている。

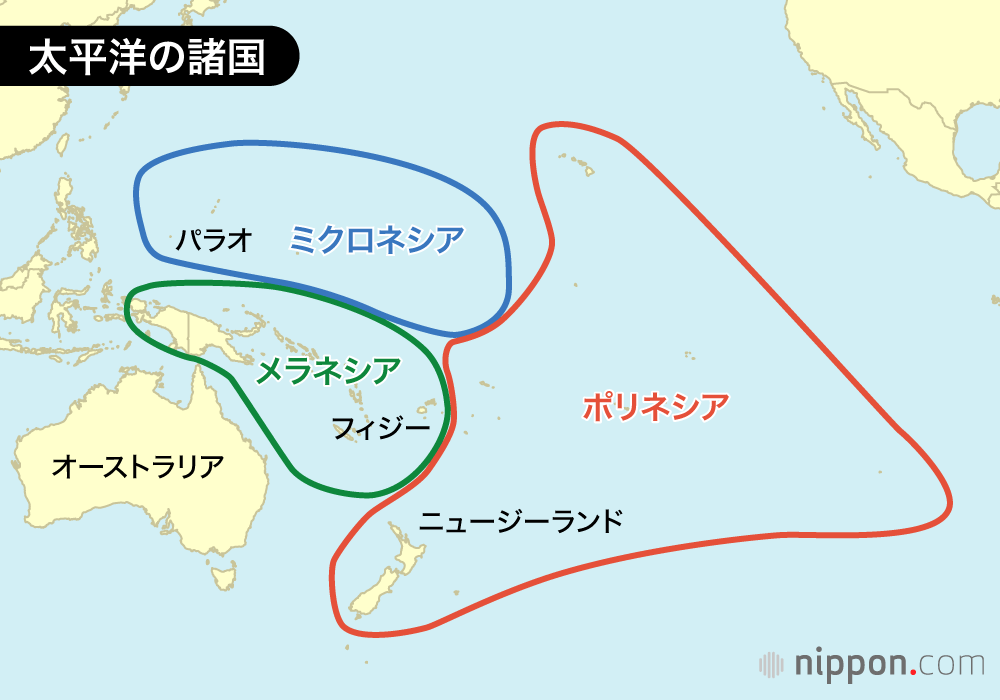

米国はこれまで、共和党政権ではそれほどこの地域に高い関心がなく、特に南半球のメラネシア・ポリネシア地域に関しては、オーストラリア、ニュージーランド両国に委ねる姿勢が強かった。第1次トランプ政権も「米国ファースト」の下で、北半球のミクロネシア3国(パラオ、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島)以外に対しては積極的な関与を示さなかった。

一方民主党政権は太平洋島嶼地域全体にわたり、経済支援を積極的に実施してきた。オバマ政権は、「米国は太平洋国家」という姿勢を強く打ち出し、バイデン政権も中国の積極進出を意識して太平洋島嶼国への関与を強めた。2022年、23年には各国との首脳会議を実施し、気候変動危機への対応や貿易・投資対話枠組みの創設などのために約8億米ドルの経済支援を約束。一時閉鎖していたソロモン諸島の大使館を約30年ぶりに再開したほか、トンガにも大使館を新設。また、それまでニュージーランドの保護領としてきたクック諸島とニウエを国家承認した。

バイデン政権の積極関与から一転

時の政権によって米国の外交政策が変化することを、島嶼国側も十分認識し、強い関心を示してきた。とりわけ、南半球のメラネシア・ポリネシア諸国は民主党政権の米国の関与を歓迎してきた。フィジーでは2022年の総選挙で、中国との関係強化を進めたバイニマラマ首相の与党が敗れ、ランブカ首相率いる新政権は米国やオーストラリアとの友好関係を深めている。サモアでも、21年の総選挙で中国と親密な与党が敗北。マタアファ新首相は前政権が中国と進めてきた港湾プロジェクトを白紙に戻した。

米国はバイデン政権のこの4年間、中国の進出に警戒を示しつつ、USAIDを通じて太平洋島嶼国に対して多額の支援をコミットしていた。だが、援助政策が実行段階を移る直前で政権交代があり、多くのプロジェクトはとん挫した。HIVやデング熱などの感染症が急激に増加しているフィジーやサモアはUSAIDによる支援を期待していたため、米国への失望はとりわけ大きい。

北半球のミクロネシア3国も、今回はトランプ大統領による共和党政権の外交方針を楽観視しているわけではない。この3カ国と米国は24年に自由連合協定の改訂を行い、米国の財政支援継続が約束された。同協定では、ミクロネシア3国の国民は米国への移住・居住・労働の自由が与えられているが、トランプ政権が米国内にいる不法入国者の国外退去措置を進める中で、ミクロネシア出身者たちは自分たちも排斥の対象になるのではないかと懸念を示している。

中国の関与増大は必至

トランプ政権が、途上国の対外援助を縮小していけば、中国の太平洋諸島への関与は逆に強まることになるだろう。中国は2024年1月、ナウルと外交関係を樹立。太平洋島嶼地域で台湾を承認する国家は、パラオとマーシャル諸島、ツバルの3カ国になった。中国は国際社会での影響力を強めるためにも、この3カ国への働きかけを進めることは間違いない。すでに水面下で、中国政府要人が各国の高官に接触を求める動きがあるというが、既に米国やオーストラリアと緊密な安全保障関係を結んでいるため、「外交関係見直し」の可能性は小さいだろう。

一方で、現在中国と国交を締結しているフィジーやサモア、そして液化天然ガスなど豊富な資源を有するパプアニューギニアといった南太平洋の島嶼国に対しては、中国は経済支援やビジネス交流に加え、軍事的な協力など多角的な関係構築を今後進めていくことが予想される。経済停滞の影響もあり、現状の経済支援の規模は伸び悩んでいるが、米国の太平洋諸島外交の消極化をチャンスととらえて行動に移していくことは十分にあり得る。中国と戦略的パートナーシップ協定を結んだクック諸島やキリバスなどの国は、ビジネス交流強化を狙って高官が頻繁に北京を訪問している。

もっとも、トランプ政権内でも中国がこの地域で軍事面においても台頭することを懸念し、USAIDを再開するべきだという意見はあり、米国による島嶼国支援の行方は混とんとしている。

強まるオーストラリア、日本の役割

中国の動きに呼応する形で現在太平洋島嶼地域への関係強化を進めているのが、オーストラリアである。モリソン首相率いる保守連合政権は、気候変動問題への消極的な姿勢から島嶼国と対立していたが、22年に誕生したアルバニージー首相率いる労働党政権は、関係強化を打ち出した。ツバルやナウル、パプアニューギニアなどとの間で経済支援から安全保障まで多岐にわたる協力体制を図る協定が結ばれている。しかし、25年5月に行われる総選挙の結果次第では、再び太平洋島嶼国への関与の姿勢が見直される可能性もある。

米国と中国、オーストラリアが、国内の政治情勢などを反映させながら外交政策を変化させている中で、太平洋島嶼国は日本を重要な開発パートナーとみている。日本は1960~90年代という島嶼各国の独立・建国期において、道路や港湾など主要インフラ整備を支援してきた実績がある。

また1997年以来30年以上にわたり「太平洋諸島フォーラム(PIF)」諸国を日本に招聘(しょうへい)。地域における協力関係について首脳間で協議する「太平洋・島サミット」は、3年ごとに開催される重要な地域の政治イベントとして各国に強く認識されている。2024年7月には東京で第10回が開催され、気候変動分野などで日本が積極的に協力していく姿勢を示した。

太平洋島嶼国に対する米国の姿勢が定まらず、このまま関与縮小の可能性もある中、継続的にこの地域への協力を進めてきた日本の姿勢は今後改めて評価されていくであろう。場合によっては歴史的関係の深いミクロネシア3国などのミクロネシア地域に対する支援に関して、米国がこれまで担ってきた役割を日本が引き継ぎ、これらの国々の持続可能な発展に貢献していくことも検討することも必要になるかもしれない。

同じ太平洋を共有する友人として、日本が地域の問題により一層コミットしていく姿勢を強く示していくことを島嶼国側も望んでいるだけに、日本も官民を挙げてその期待に応えていくことが重要なのではないだろうか。

バナー写真:干ばつに見舞われたミクロネシア連邦ヤップ州の離島で、緊急援助物資の飲料水と浄水装置を荷揚げする米沿岸警備隊と地元住民=2024年4月12日(Zuma Press Wire/共同通信イメージズ)