台湾・鴻海が日産買収を必要としない理由

経済・ビジネス- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

経営課題はAIサーバー事業の強化

台湾の鴻海(ホンハイ)精密工業の動向が日本の産業界の注目を集めている。経営不振の日産自動車を買収するとの説や、三菱自動車に電気自動車(EV)供給を始めるとの報道が流れているためだ。これらの情報が錯綜(さくそう)気味なのは、鴻海全体のビジネスモデルや経営環境を理解せず、日本に関わる部分だけ取り上げていることに原因がある。鴻海の喫緊の経営課題は日産買収などではなく、人工知能(AI)サーバー事業の強化である。

「2024年は昨年3月時点の予想よりも力強い成長を実現できた。グループの全社員が懸命に努力した成果だ」。鴻海トップの劉揚偉・董事長(会長)は3月14日、オンラインで開いた決算説明会の冒頭、力強くあいさつした。

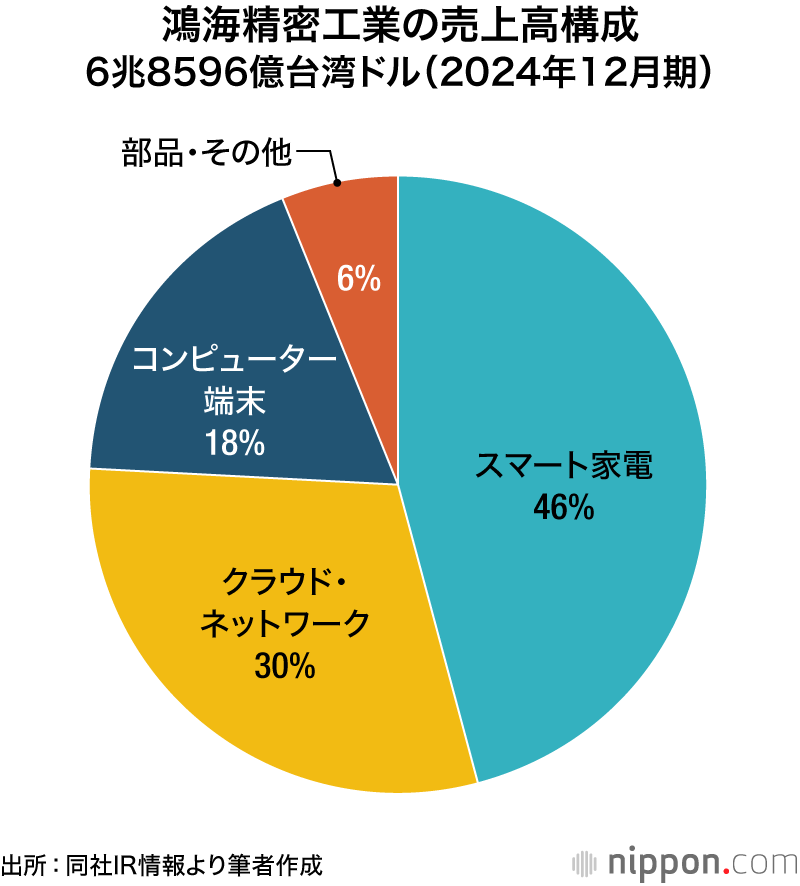

鴻海は電子機器の受託製造サービス(EMS)の世界最大手であり、この日発表した24年12月期の売上高は前の期比11%増の6兆8596億台湾ドル(約31兆円)と過去最高を記録した。純利益も同7%増の1527億台湾ドルと過去最高を更新し、1株当たり利益(EPS)は11.01台湾ドルと08年以来の高さとなった。

EMSとは、他社ブランドのIT(情報技術)機器の受託製造に特化したビジネスモデルを指す。例えば、鴻海は米アップルのスマートフォン「iPhone」の6割程度の製造を受託していることで知られる。ただ、役どころはあくまで黒子であり、決算発表は日の目を見る数少ない機会だった。

24年12月期の売上高を製品分野別にみると、好業績だった理由が分かる。スマホなど「スマート家電」が全体の46%を占め、AIサーバーなど「クラウド・ネットワーク」が30%で続いた。ただ、両分野の比率は23年12月期にはそれぞれ54%、22%であり、この1年間で規模の差がかなり小さくなった。

生成AIブームで受託製造が急増

世界的な生成AIブームを受け、鴻海は米エヌビディア製などのIC(集積回路)チップを搭載したAIサーバーの受託製造を急増させているのだ。AIの学習・推論に特化したAIサーバーは消費電力が多いうえ、発熱量も大きい。電源管理や液体冷却などで高い技術力が欠かせないため、鴻海の強みが生きている。

鴻海にとっては、米中ハイテク摩擦による輸出規制などでライバルである中国EMSがAIサーバーを手がけにくいのも追い風だ。劉氏が説明会で「AIサーバーでは最低でも世界シェア4割を死守する」と語った通り、鴻海は現在、この分野に経営資源を集中している。

白黒テレビの部品メーカーとして創業

鴻海は1974年、剛腕経営者である郭台銘(テリー・ゴウ)氏が白黒テレビのチャンネル合わせの「つまみ」メーカーとして創業した。その後はコネクターなどモジュール(複合部品)から、パソコンや家庭用ゲーム機など完成品のEMSへと事業を拡大。2007年には初代iPhoneを受託製造する形でスマホに参入し、成長してきた。

郭氏が19年6月、翌年の台湾総統選挙への出馬を目指して董事長職を退くと、半導体事業などを担当してきた劉氏が後任に就いた。劉氏は就任と同時に、「EV、デジタル医療、ロボット」の三大産業を「AI、半導体、次世代通信技術」の新興三大技術で開拓する「3+3」戦略を掲げた。

鴻海は当時、パソコンやスマホのコモディティー(汎用品)化に伴う収益力の低下が大きな悩みだった。EPSが08年から長期低迷していたのはその現れであり、劉氏の3+3は事態打開を狙う戦略だった。トップ就任から6年近くを経て、24年12月期はAIサーバーを軸にその戦略がようやく花開いたと言えよう。

一方で、3+3戦略にはEVも盛り込んでおり、鴻海はそのビジネスモデルを「CDMS(設計・製造受託サービス)」と名付けている。製造するのは鴻海ブランドのEVではなく、あくまで他社ブランドのEVだ。24年10月の段階で、すでにスポーツタイプ多目的車(SUV)、セダン、バスなど8種類のEVプラットフォームを開発済みだ。

顧客に対し、これらのプラットフォームをレファレンスデザイン(参照設計)として提供し、短期間でのEV開発を促すことで、鴻海が受託製造を獲得していく姿を描いている。パソコンやスマホのEMSをEVで再現するビジネスモデルだと考えればよい。

EVのバスは22年3月に台湾・高雄市で運行が始まったものの、鴻海が本命と位置付ける乗用車の実績づくりは遅れている。顧客と見込んだ米中の新興EV企業が相次いで経営破綻した結果、商品化にこぎつけたのは台湾の裕隆集団が24年初めに納車を始めたSUV「LUXGEN(ラクスジェン)n7」の1車種だけだ。24年の販売は7121台であり、全世界で約180万台のEVを売った米テスラなどに遠く及ばない。

鴻海はEV事業の売上高を公表しておらず、24年12月期決算では「部品・その他」に分類している。この分類の比率自体が全体の6%にとどまっており、EV事業の規模はさらに小さい。こうした現状を踏まえ、鴻海が日産買収を必要としていない理由を二つの側面から指摘しよう。

日産買収を必要としない2つの理由

一つは両社の自動車事業に親和性がないことだ。鴻海のCDMSが「他社ブランドのEV」の受託製造である一方、日産の主力事業は「自社ブランドのガソリン車」の製造・販売である。ビジネスの方向性が全く違う。日産の時価総額は3月中旬時点で約1兆6000億円であり、買収には単純計算で8000億円超が必要となる。鴻海が日産の保有する技術やリストラで空く工場に関心を示す可能性はあるが、これらは個別に交渉すれば済む話だ。

もう一つは鴻海には現在、EV事業の拡大を急ぐ動機がないことだ。劉氏は説明会で発言の大半をAIサーバーに割いたが、EVについても「日本メーカーとの協力案件を1~2カ月以内に契約できる」などと触れた。劉氏は2月、日産との関係は「買収ではなく協力が目的だ」と誤解を解くとともに、日産以外の日本メーカーとも接触中だと語っていた。

EV事業よりAIサーバー供給網に関心

鴻海が三菱自にEV供給を始めるとの報道は、この「1~2カ月以内」発言に呼応したものだ。ただ、説明会では出席したアナリストや経済記者から、日本メーカーとの関係を確認する質問は出なかった。そもそも、EV事業に関する質問が全くなかった。中国以外の市場でEV普及のペースが落ちるなか、鴻海自身はもちろん、経営を日々観察している台湾の株式市場やメディアもEV事業の強化が最優先課題だとは考えていないのだ。

アナリストらの質問はむしろ、「トランプ関税」でAIサーバーのサプライチェーン(供給網)がどう変化し、鴻海がどう対応するかに集中していた。劉氏はトランプ米大統領が目指す製造業の米国回帰に「積極的に応じたい」と答えていた。

鴻海に現在、8000億円の投資余力があるなら、米国でのAIサーバー工場建設に回すのが合理的な経営判断だろう。米中新興企業との連携がとん挫したEV事業は日産や三菱自のほか、日産との経営統合問題がくすぶるホンダなど日本メーカーを顧客に取り込む仕組みづくりの段階にある。買収という強硬手法に訴える必要はない。

EV事業のCSOとシャープの買収劇

日本で鴻海による日産買収の観測が先走りした背景には、大きく二つの要因がある。一つは鴻海EV事業の関潤・最高戦略責任者(CSO)の存在だ。関氏は日産元ナンバー3で、鴻海が23年に招聘(しょうへい)していた。日産と協力したい劉氏の指示で24年12月以降に渡仏し、大株主ルノーと日産株の売却可能性を議論したとされるキーマンだ。

関氏は24年秋ごろ、日産買収の構想を日本の自動車業界の関係者に漏らした節があり、それが買収観測の起点になったようだ。しかし、関氏はあくまでEV事業の責任者であり、日本を代表する大企業の買収を決断できる立場にない。鴻海全体の経営状況を理解せず、日産買収のみを取りざたす報道はバランスを欠いている。

もう一つは、鴻海による16年のシャープ買収の記憶が新しいことだ。「SHARP」ブランドに関心を持った郭董事長(当時)の意向で官民ファンドの産業革新機構との買収合戦を制し、3888億円で子会社化した。その過程で、郭氏は技術流出などを懸念する革新機構や経済産業省を公然と批判し、鴻海は手荒な経営手法をとる会社だとの印象を日本社会に残した。

しかし、劉氏は台湾経済誌の取材に「最も変えたいのは鴻海の力任せ(中国語で鉄腕的)の管理文化だ」と語るなど、軍隊式といわれた郭氏の手法を否定している。郭氏は依然として鴻海株の1割超を持つ大株主とみられるが、23年9月に董事(取締役)を辞任している。10年近く前のシャープ買収から、現在の日産買収を連想するのはあまりにも短絡的だ。

鴻海がEV事業の拡大に中長期的に取り組み、その一環として日産など日本メーカーを顧客にしたいのは間違いない。ただ、日本社会に外資アレルギーが残るなか、話が一足飛びに買収まで飛躍しては商談の芽を摘みかねない。鴻海がEVで日本勢の有力なパートナーになり得る以上、事実を踏まえた論考を期待したい。

バナー・本文中の写真はすべて筆者撮影

バナー写真:鴻海が開発したEVプラットフォーム