日本へ脱出する「新・新華僑」 富裕層、高学歴志望の留学生… 拡大、多様化する在日中国人社会

社会 国際・海外 仕事・労働 教育- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

改革・開放がきっかけとなった「新華僑」

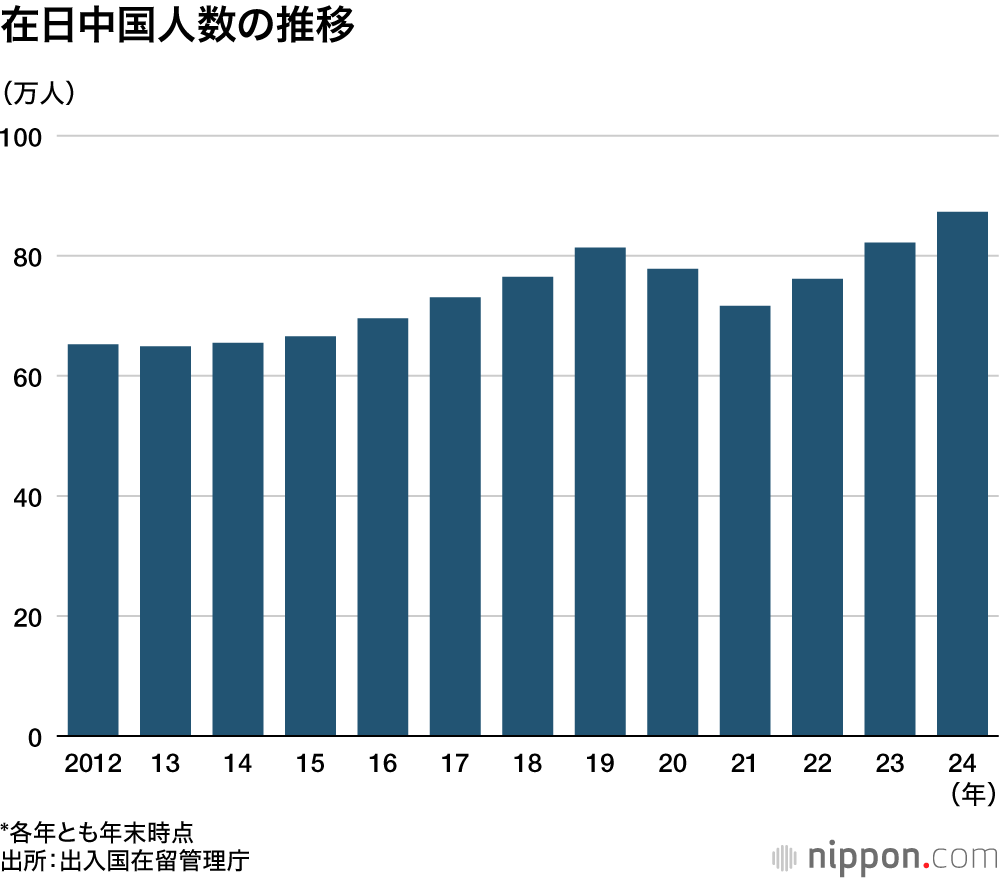

在日中国人は近年、その経済力の強さや犯罪数の多さ、大学留学生の多さなどで、存在感を強めている。本稿では、横浜中華街や神戸南京町などを形成し、すでに4~5世代目に入っている「老華僑」を除き、中国の改革・開放(1978年)以降に来日し、日本滞在歴が長い「新華僑」と、最近の「新・新華僑」の2つについて、特徴と違いを考察したい。

東京・池袋にある中国人向けの食材を扱う店舗。周辺には中国料理店などが多い=2025年3月21日(ニッポンドットコム編集部撮影)

改革・開放の当初に来日したのは、国費留学生を中心とした30代以上の理系エリートだったが、80年代には文系を含めた20代の留学生も加わるようになった。多くは留学を終えると中国に帰国したが、一部は日本に残って新華僑となった。筆者の知人の中国人女性は85年に夫の留学がきっかけで来日。自身も日本の大学で学び、以来40年、日本に住んでいる。彼女の友人らも同世代で、現在60代半ばから60代後半。すでに引退生活に入った人々もいる。

当時は日中の経済格差が非常に大きく、中国を代表するエリートだった彼らといえども、肉体労働などのアルバイトをした。日本語の習得に励み、日本人社会に溶け込む努力をしてきたことで、日本において一定程度の地位を築くことに成功した。一部は中国に住む両親がすでに亡くなり、中国との縁が薄くなったことや、生活の基盤が日本にあることから、このまま日本に骨を埋める覚悟を決め、日本の国籍を取得している。

90年代から2000年代は、私費留学生が急増した一方、出稼ぎ目的の中国人も大きく増加した。彼らは現在40~50代の働き盛りとなっている。労働者層を除けば、多くは20代で来日して日本の大学などで学び、日本語は流ちょうだ。日本社会のルールや習慣も理解している。来日時、在日中国人の人口がそれほど多くなく、日本人と接点を持たなければ暮らしていけなかったことが大きな理由だ。日本で育った子ども(2世代目)たちは日本語ネイティブであることが多い。在日中国人の約3分の1に当たる約27万人が都内に住んでいるが、この世代は近隣の埼玉県、神奈川県、千葉県など首都圏に居住域を広げている。埼玉県川口市の「芝園団地」の住民の半数が中国人であることは、よく知られるところだ。

コロナ禍以降の新潮流

ニューカマーである「新・新華僑」は、前述した新華僑とは来日の目的も背景も大きく異なる。筆者の認識では、彼らは習近平政権下で政治的圧力が強まりつつも、経済的な豊かさをそれまで以上に享受した2017~18年より後に来日した人々で、特にコロナ禍以降(20年~現在)に増えた。新華僑を生むきっかけとなった改革・開放といった明確な起点はないが、明らかに中国人の経済力が増した後の世代だ。

ニューカマーが取得する査証(ビザ)は、留学や就労のほか、経営・管理ビザも多い。これは日本で事業を行うためのもので、出入国在留管理庁によると、23年末時点で約1万9000人が取得しているという。ニューカマーの年齢は20~60代と幅広く、留学生はZ世代が中心だ。中国では00年以降に生まれた人を「00后(リンリンホー)」と呼び、Z世代と重なる。

10年代前半からは、日本の大学への入学を目指す中国人が増えた。需要に目をつけた在日中国人が大学受験のための予備校ビジネスを始め、東京・高田馬場には複数の中国系予備校が立地するようになった。日本語学校だけでは受験対策が足りないためで、留学生の多くは日本語学校と予備校の両方に通う。

有名大学への合格実績をアピールする中国人向け予備校の看板=2025年3月21日、東京・高田馬場(ニッポンドットコム編集部撮影)

高学歴志望の留学生は東京大学、京都大学などトップレベルの国立大学、中国で知名度が高い早稲田大学などを目指すが、急速に人気が出ているのは美術系大学だ。中国では、1980年代生まれの人々が中学・高校生になる頃(90年代半ば以降)、日本のアニメ『ドラゴンボール』『聖闘士星矢』『ワンピース』『スラムダンク』などが中国で大ヒットした。日本発コンテンツの人気が高まったことで、スタジオジブリの宮崎駿監督、『すずめの戸締まり』の新海誠監督らに憧れ、日本でアニメや映像制作、美術などを学びたいと考える若者が急増した。中国では現代美術家の奈良美智氏や村上隆氏らも非常に人気がある。留学生の親たちも、かつてなら経済や法律、理工系などビジネスにつながる学問を専攻するように薦めたが、経済的に豊かになった今では、「子どもの好きなようにさせたい」と願うようになっている。

2025年2月8日付の日本経済新聞電子版によると、日本の美術系大学の中国人留学生数は年々増え続け、京都精華大学、京都芸術大学などでは全留学生のうちの7割を占めているという。中国にも中央美術学院など10校ほど有名美大があるが、人口に対して絶対数が少なく入学が難しい。一方で、著名なクリエーターが多い日本で学ぶことに多くの若者が魅力を感じている。前述の予備校の講師らによると、留学生は経済的に裕福なためアルバイトはせず、中国からの仕送りで生活している人が多いという。筆者の取材では、仕送り額が月額50万円以上という人も複数いた。

富裕層が「潤(run)」する理由

留学生以外で近年非常に増えているのが、20~60代の中間層や富裕層の日本移住だ。日本の経済や社会への関心といったバックグラウンドはなく、主なきっかけはコロナ禍だ。中国では2021~22年に厳しいゼロコロナ政策がとられ、人々の行動が極端に制限されたり、情報統制が強化されたりした。政治的な締め付けに伴う閉塞感、景気悪化による将来への危惧などから、資産の分散(リスクヘッジ)、あるいは子どもの将来を考えて海外への脱出を考えたのだ。

上海がロックダウンされた22年3月末~5月末、中国では「潤(ルン)」という言葉が流行した。「潤」は中国語で「儲(もう)ける」という意味があり、発音のつづりは英単語の「run」(逃げる)と同じ。「潤いを求めて海外逃亡する、海外移住する」の意味で隠語として使われ始め、次第に流行語になった。彼らは欧米やシンガポールなど世界中に「潤」したが、一部は日本にもやってきた。日本には中国人社会がすでに形成されており、それを頼りにできること、漢字を使うこと、同じ東洋人という安心感、安い物価、安定した社会といったことが日本選択の理由だ。さらには日本政府によるビザ緩和政策も後押しした。

東京・豊洲のタワーマンション。在日中国人の富裕層はこうしたタワーマンションに多く居住するという=2023年2月(筆者撮影)

富裕層は中国で所有する不動産を売却したり、財産の一部を持ち出したりした資金で東京都心のタワーマンションなどを購入して居住する。企業経営者が多く、学歴は総じて高い。中国の現体制を否定的に見る人も少なくない。彼ら「新・新華僑」は、国内総生産(GDP)が日本を追い抜き、経済発展を遂げた中国国内で地位を確立した人々だ。自身が起業した会社、人脈は中国にあるので、日中を頻繁に行き来する人もいる。移住したとはいえ、日本にずっと腰を落ち着かせるつもりというわけではない。

まだ多くはないものの、経済的な力を持ち、最新の中国事情にも詳しい新・新華僑は、前世代の新華僑にも影響を与えつつある。中国の政治状況が変わらない限り、新・新華僑の日本移住は加速するのではないかと筆者は予想している。

バナー写真:高田馬場駅前には、中国人向け予備校の看板が目立つ=2025年3月21日、東京・高田馬場(ニッポンドットコム編集部撮影)