「データ重視」が進むスポーツ界への違和感-イチロー氏の指摘を考える

スポーツ 文化 話題・トレンド- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

「かんじがらめで感性が消えていく」

昨年12月に放送されたドキュメンタリー番組「情熱大陸 イチロー 2夜連続スペシャル」(MBS/TBS系)で、元メジャーリーガーである松井秀喜氏とイチロー氏は、近年高まるデータ重視の野球について意見を交わした。

松井氏が「今のメジャーの試合を見て、ストレスたまりませんか?」と質問すると、イチロー氏は「たまる、たまる。めちゃめちゃたまるよ」と返答。「目で見える情報をインプットして、そうなのかって。ある意味で洗脳されてしまっているよね。選手の気持ち、メンタルはデータに反映されないわけで。目に見えないことで大事なことはいっぱいあるのに」と疑問を呈した。

他の機会にもイチロー氏は同じような言葉を口にしている。昨年11月、指導で訪れた母校、愛工大名電高校の野球部員たちにこう語り掛けた。

「気になったのは、いろんなことがデータで見えちゃってるでしょ、でも見えてない所をみんな大事にしてるんだろうかって。野球ってそれだけじゃない。気持ちがどう動くかとかさ、感性」。そう述べた上で「データでがんじがらめにされて、感性が消えていくのが現代の野球」と警鐘を鳴らした。

マリナーズのインストラクターという立場で今もメジャーの選手たちと接しているイチロー氏。同じくヤンキースのゼネラルマネジャー(GM)付特別アドバイザーとして、マイナーリーグの選手たちを巡回指導する松井氏が、そろってデータ野球に「ストレス」を感じているのは興味深い。最近はベンチでタブレット端末を見ながら相手のデータを頭に入れ、プレーする選手が増えている。

「セイバーメトリクス」の登場が野球を変えた

米大リーグ(MLB)や日本のプロ野球(NPB)はもちろん、今や高校野球の強豪校でも取り入れられているのが、「セイバーメトリクス」というデータ重視の手法である。

1970年代、野球を詳しく分析し、より科学的に戦術や技術を進化させようとした人たちがいた。その母体となったのが、アメリカ野球学会(Society for American Baseball Research)。その略称であるSABRに、指標や測定基準を意味するメトリクス(metrics)を掛け合わせた造語、それがセイバーメトリクス(Sabermetrics)だ。

打率や防御率などを争うタイトルが昔からあるように、野球では成績を数値化する傾向が強い。セイバーメトリクスでは、各種データを詳細化し、数々の指標を用いる。「OPS(On-base Plus Slugging)」は出塁率と長打率を合わせて打者を評価し、「FIP(Fielding Independent Pitching)」は守備の要素を除く被本塁打、与四死球、奪三振で投手力を算定する。ドジャース・大谷翔平の最優秀選手(MVP)争いでは、打撃、守備、走塁、投球を総合的に評価し、どれだけチームの勝利に貢献したかを表す「WAR(Wins Above Replacement)」という指標が注目を集めた。

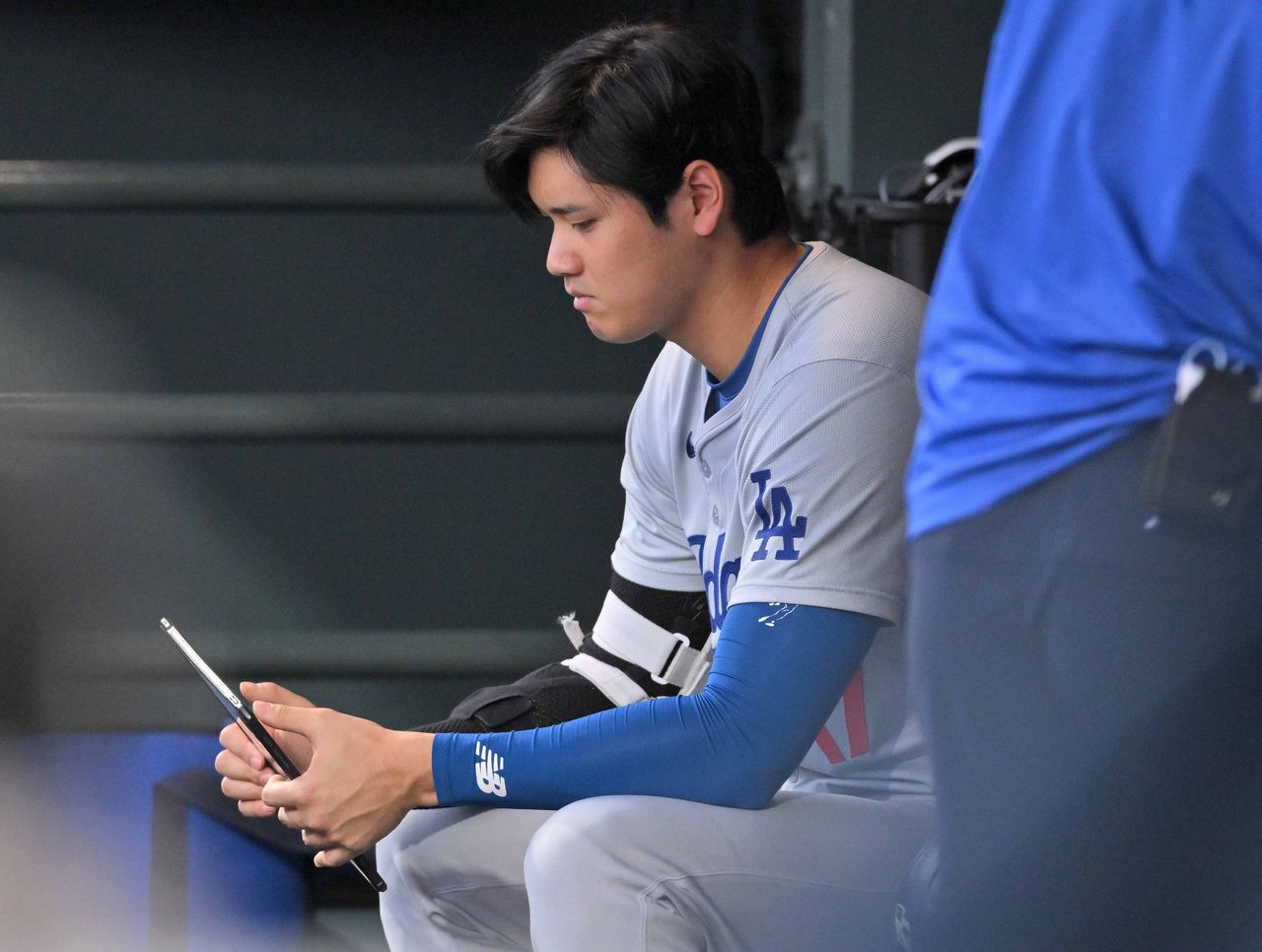

米大リーグのロッキーズ戦のベンチで、タブレット端末を見るドジャースの大谷翔平=2024年6月18日、デンバー(時事)

球場に設置されたトラッキングシステムという、高性能の弾道測定器の開発により、打球角度や打球速度、推定飛距離などが分かるようになり、従来の「ボールを上からたたく」という打撃よりも、アッパースイングの方が好結果に結びつくという「フライボール革命」が起きた。投手においては球速だけでなく、ボールの回転数や回転軸、変化量なども数値化され、投球技術も進化している。このほか、捕手のキャッチング技術、盗塁を仕掛けるタイミング、対戦相手に基づく守備シフトの構築などもデータを基に研究されている。

2011年公開の米国映画「マネーボール」では、ブラッド・ピット演じるアスレチックスのGM、ビリー・ビーンが、イエール大学経済学部出身で野球未経験のデータ分析担当者とともに、低予算でチームを立て直していく実話が再現された。最近はこうしたアナリストがプロ球団に採用され、アマチュア野球でも大事な役割を果たすようになった。データ分析を専門とする会社も相次いで発足し、その傾向はさらに野球を変えようとしている。

ラグビーやバレーボールなど他競技でも

他のスポーツでも、データが結果を左右する重要な要素になってきた。2019年のラグビー・ワールドカップ(W杯)でベスト8入りを果たした日本代表の原動力になったのは、衛星データを使った強化法だった。

代表合宿では、全地球測位システム(GPS)の端末を選手たちの体に装着し、練習中の個々の走行距離を計測。心拍数を測る装置も導入し、トレーニングの負荷が体にどのような影響を与えているのかを数値化した。そうして、強豪国に負けないタフな体力を身につけさせた。

ラグビー日本代表候補の合宿で、選手の背中に全地球測位システム(GPS)を付けるスタッフ=2015年4月7日、宮崎市内(時事)

衛星データの活用は2000年代から各競技で広がり始めてきたという。走行距離をはじめ選手たちの動きに関わるデータを詳細に収集することができ、これがパフォーマンス向上に大きな効果をもたらしている。

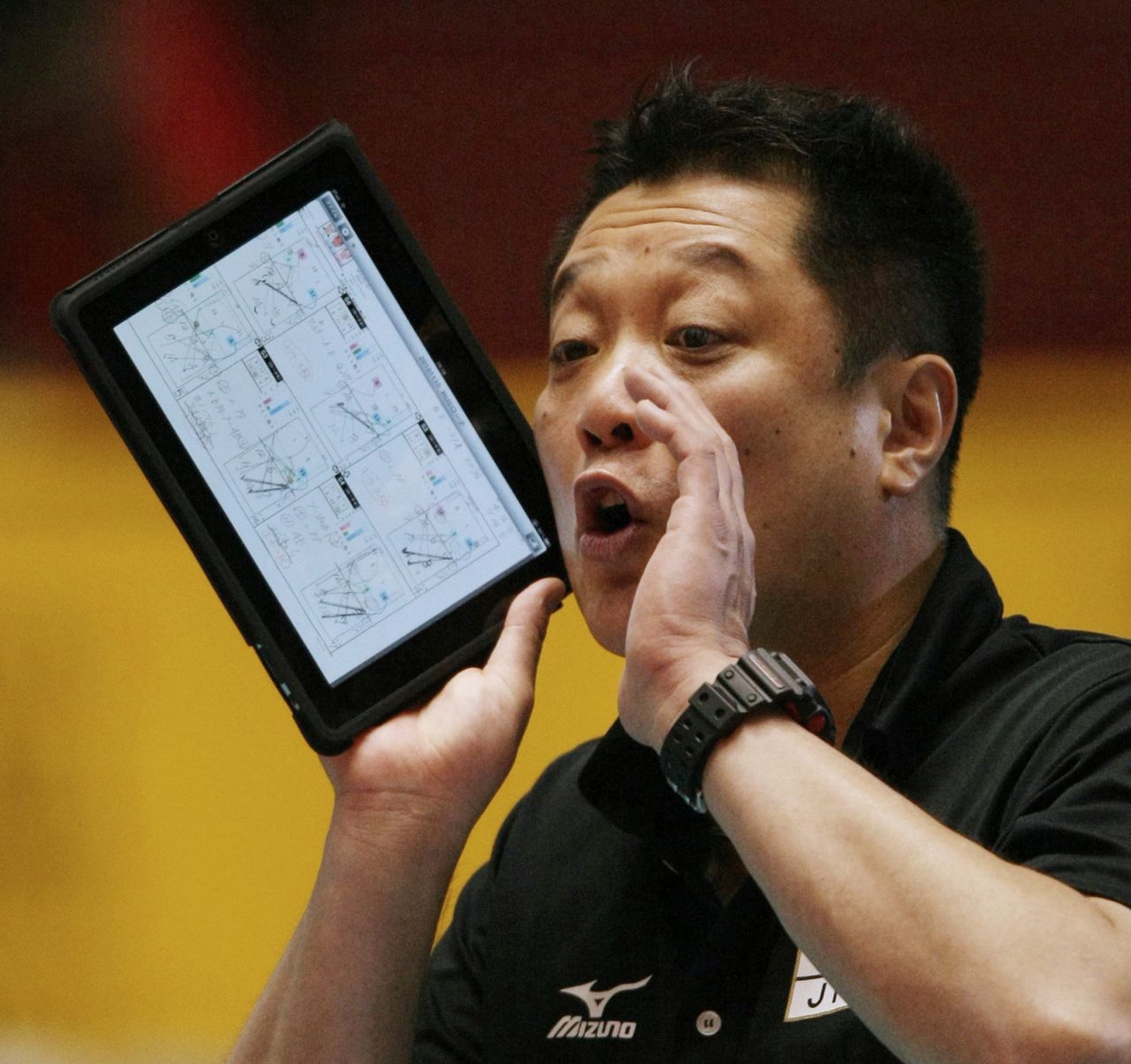

データ分析のアプリケーションも多く開発されている。バレーボールでは、女子日本代表を監督として率いた真鍋政義氏がiPadを手にコートサイドから選手たちに指示する姿が有名だ。試合中の映像がデータ化され、アナリストの分析が監督のiPadに表示される。

タブレット端末を手に、選手に指示を出すバレーボール女子日本代表の真鍋政義監督(当時)=2010年11月10日、東京・国立代々木競技場(時事)

銅メダルを獲得した2012年ロンドン五輪の際に話題となったが、サッカーやバスケットボールなどでも同様のアプリがあり、試合中のライブデータがすぐさま戦術立案に生かされている。

「ホークアイ」による判定の精度向上

審判の世界も変わりつつある。サッカーのW杯でゴール判定に「ホークアイ(鷹の目)」という高性能カメラが導入されるようになったのは、2014年のブラジル大会からだ。競技場の上部に複数の高性能カメラを取り付け、「鷹の目」のようにボールと選手の動きを追う。ボールにはセンサーを埋め込み、蹴られたボールがゴールラインを通過した場合は主審の腕時計に「GOAL」と表示される。

3年前のカタール大会からはオフサイドの判定にもホークアイが用いられている。審判の肉眼では判断できないような一瞬の動きが、機械によって正確に判定される。オフサイドではないが、こんな例もあった。1次リーグ最終戦では、日本代表の三苫薫はゴールラインを割るギリギリ手前でボールを折り返し、決勝ゴールにつなげた。いわゆる「三苫の1ミリ」も先端技術による判定がなければ実現しなかったことだ。

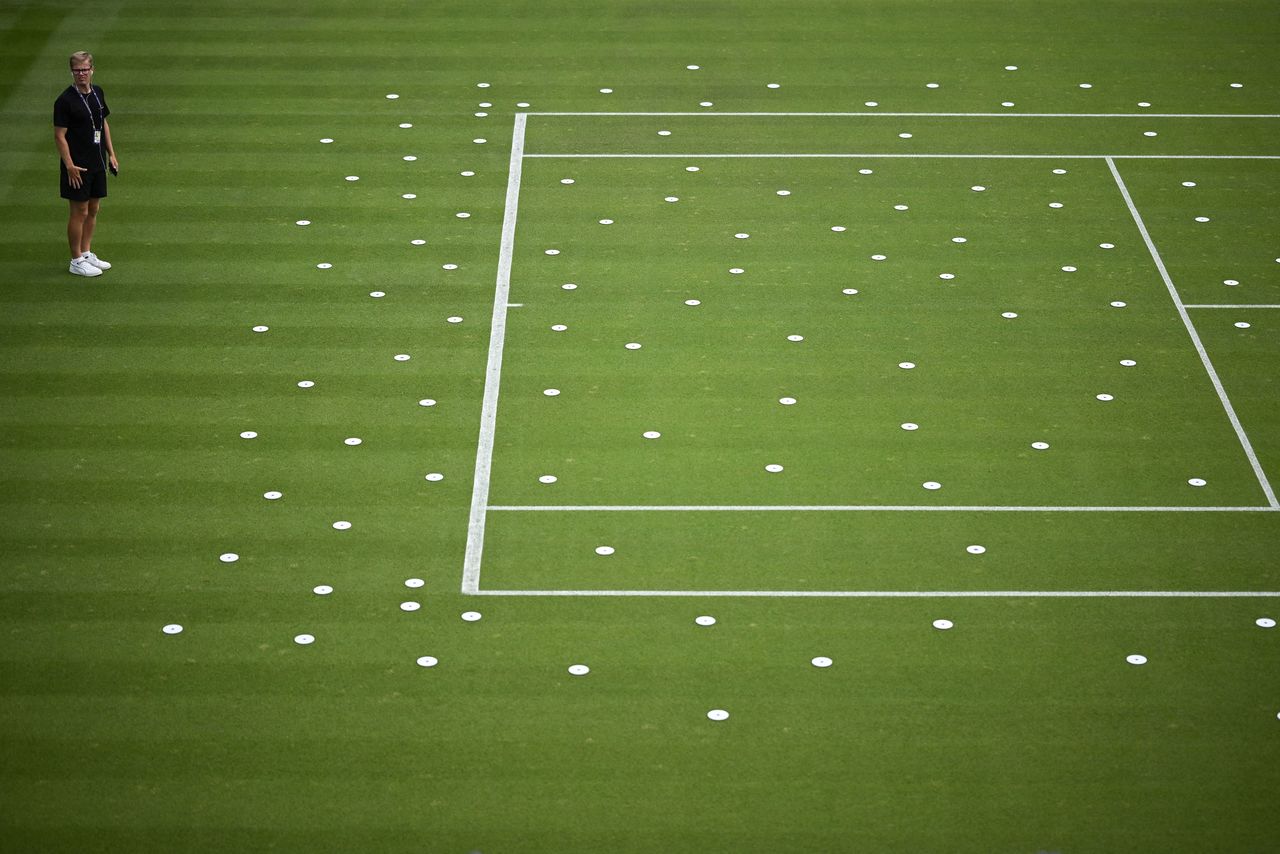

ホークアイのような高性能カメラは、テニスにおけるイン・アウトの判定や、野球におけるストライクゾーンの判定にも活用されている。テニスでは既に全米オープンなど一部の大会で線審が廃止され、米国野球のマイナーリーグや韓国プロ野球では「自動ボール・ストライク判定システム(ABS)」の運用が始まっている。いわば、審判の「ロボット化」である。

ウィンブルドン選手権開幕前の英オールイングランド・ローンテニスクラブのコート。スタッフがボールの軌道を視覚的に追跡する「ホークアイ」を調整=2023年6月27日(Ben Stansall / AFP、時事)

機械の能力に頼る「非人間化」の危険

スポーツにおいて、機械の発達は人間の能力を支えてきた。ただ、心配なのは人間が機械の能力に頼り、データ偏重の傾向が強まり、最終的に機械の指示によって人間が動くようになることだ。今後、AIの技術が高まるにつれ、その危険性はさらに増すだろう。

「人間が競争の勝者でありたいという欲望を持ち続ける限り、また勝者に対する物質的利益や社会的な栄誉が与えられ続ける限り、判定の機械化や競技環境の人工化はこれからもその範囲や実質を拡大し、精密化し続けていくに違いない。そしてこのような条件下ではそれを巧みに操作し、利用したプレイヤーが勝利を得ることになる」(『スポーツルールの社会学』1991年、朝日選書)

30年以上前に今の状況を予測していたのは、スポーツ文化研究の大家として知られる故・中村敏雄氏(元広島大教授)である。技術や戦術を高め、進化を続けてきたスポーツ文化だが、トップ競技の現場では、好成績を挙げるために、時に禁止薬物まで使ってパフォーマンスを上げようとしてきた選手も数多くいた。スポーツ技術の高度化が進めば、人間の能力だけでは差がつきにくくなり、他の力に頼ることによって、スポーツから人間らしさが失われる危うさも潜んでいる。

中村氏は著書『スポーツルールの社会学』の「機械化」の章で、「機械化・人工化、そして非人間化さえ進行しつつあるのが今日のスポーツ」と述べている。

数値には表れない対戦相手の心理を読み、自分の持つ能力をどうやって発揮させるかを考え、状況判断する。そんなスポーツ本来の姿が、損なわれようとしているのではないか。イチロー氏が言う「感性」とはそのことを指しているに違いない。

バナー写真:母校の愛工大名電高を訪問し、野球部員を指導するイチロー氏(右)=2024年11月18日、愛知県春日井市、代表撮影(時事)