どうなる日産再建:統合破綻後に浮かぶ4つのシナリオ、ホンダとの復縁やテスラ、鴻海との提携も

経済・ビジネス 国際・海外 環境・自然・生物- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

両社は2月13日、共同持ち株会社設立による経営統合に向けた検討に関する基本合意書を解約すると発表した。オンラインで記者会見したホンダの三部敏宏社長は破談の理由について「ワンガバナンスを目指した提案をしたが、合意点を見いだせなかった」と説明した。ワンガバナンスとは、共同持ち株会社による経営統合ではなく、ホンダが日産を完全子会社化することを意味する。

昨年の発表時点で、共同持ち株会社の社長と取締役の過半数をホンダが指名することが決まっていたため、ホンダ主導の経営統合であることは明白だったが、持ち株会社の下にぶら下がる日産は人事権を持つなど一定の経営の独立性は担保されていた。ところが、完全子会社化となると、役員人事や事業戦略など重要な施策はホンダが決めることになる。

同じく記者会見した日産の内田誠社長は「子会社化により日産の強みを最大化するのは難しいと判断した」と語った。日産は経営の自主性にこだわったと見られる。別の日産幹部は「共同持ち株会社方式による経営統合を目指すことを決めた直後に、重要な前提条件を変えたホンダの交渉の進め方がおかしいのではないか」と批判した。

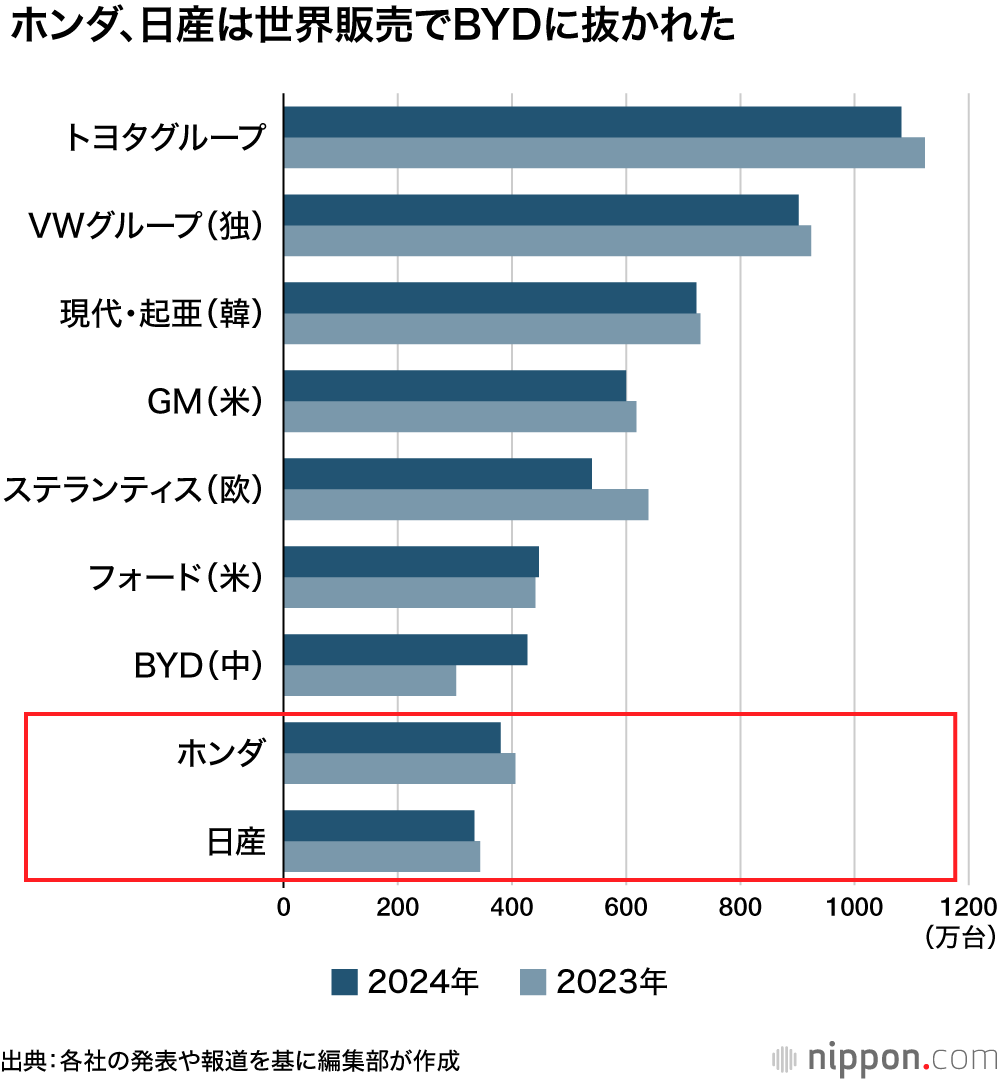

正式発表からわずか1カ月半で、トヨタ、独フォルクスワーゲンに次ぐ「世界3位の自動車会社」設立という世紀の構想が頓挫したのはなぜか。その交渉の舞台裏を追いながら、今後の展開についても考察してみた。

冷めた「婚約発表」

経営統合交渉入りを発表した昨年12月の記者会見で、「日産のどこにほれましたか」と質問を受けた三部氏は「難しいなぁ」としか答えられなかった。企業同士の経営統合は、人間に例えるなら「結婚」と言えるだろう。三部氏の答えは、「伴侶」にしたい相手の長所を説明できなかったことになる。

この発言には伏線があったようだ。昨年8月に電気自動車(EV)領域を中心に協業を行うと両社は発表後、6つのワーキンググループを設けて、重要テーマごとに交渉してきた。協業計画を発表した時点で、両社は将来の資本提携も視野に入っていた。

関係を深めていく交渉の中で、大きな誤算となったのが想像以上に悪化している日産の業績だった。2月13日に発表した25年3月期決算の業績見通しでも、日産は当期純損益が前年同期の4266億円の黒字から800億円の赤字に転落する。

急激な業績悪化の主な原因は大きく3つある。まずは、ドル箱市場である北米地区で、商品力の低下から値引き販売しないと売れない状況に追い込まれて収益力を大きく落としていること。次に全社で年間500万台の生産能力がありながら320万台程度しか生産しておらず、4割近い設備が余っていること。そして、リストラ経費1000億円を計上することにある。日産は今後1カ月以内に新たなリストラ計画の詳細を発表する予定。リストラ経費がさらに増える可能性がある。

昨年8月以降の協業交渉のプロセスでも、ホンダの経営陣は「日産との協業、経営統合がうまくいくための大きな条件が、日産の経営再建にある」と見ていた。このため、12月の統合交渉入りのプレスリリースでも、経営統合は「日産自動車の事業再生計画(ターンアラウンド)の取り組みが着実に実行されることを前提」とする旨が明記された。これは、日産が昨年11月7日に発表した全社員の7%に当たる9000人、生産能力20%をそれぞれ削減するなどのリストラ計画のことだ。

意思決定の遅さに業を煮やす

しかし、このリストラ計画の実行スピードが遅いと、ホンダ側には映った。また、交渉のプロセスで「三部社長と内田社長が話し合って決めたことが、日産社内で覆されることも多々あった」(ホンダ関係者)ため、ホンダは日産の意思決定の仕組みに問題があり、その結果、経営のスピードが遅いと判断した。

それを裏付けるように三部氏は2月13日の記者会見ではこう説明した。「子会社化を打診すると合意が白紙撤回される可能性も考えたが、今の時代はスピードが重要になっている。統合交渉が遅々として進まないと、より深刻な状況に陥りかねないため、意思決定を早めるためにワンガバナンスを提案した」

ホンダは昨年末から子会社化の検討に入り、今年1月半ばからは子会社化した場合にホンダから誰を社長として送り込むかなども議論したようだ。「1月23日には三部氏と内田氏が会い、子会社化が受け入れられるか最終確認をした」(関係者)との情報もある。

内田氏は子会社案を社内で検討したが、2月4日の執行役員以上が集まる会議で、生産領域を担当する坂本秀行副社長らの猛反対にあって、ホンダとの交渉を破談させることが内定した。「内田社長よりも、坂本副社長の方が年齢、実績キャリアともに格上なので、社内の一部は社長よりも副社長の方を向いている」(日産社員)という声すらある。

2月5日には臨時取締役会が開催され、12人の取締役の意向を確認したところ、このまま統合交渉を進めることに賛成したのは2人だったという。これを受けて内田氏は翌6日、破談を三部氏に伝えた。

日産巡りテスラ、鴻海の名も

経営統合交渉は破談になったものの、三部、内田両氏はともに「両社が組むことはシナジー効果がある」と言う。経営統合すれば、1兆円程度営業利益を押し上げるシナジー効果を見込んでいた。EV領域で共同開発・生産などを進めるだけではなく、ホンダが新開発した次世代ハイブリッド技術の共有化などによっても大きな効果が期待できると見られた。

果たして両社はどの方向に進むのか。ホンダの三部氏は複数のプランがあることを明かした。一方、日産は13日の会見で「日産の企業価値を大幅に高めることが可能な戦略的パートナーシップの機会を追求する」として、新たな提携先を求める方針を明らかにした。

日産とホンダの今後を巡り、いま4つのシナリオが関係者の間でささやかれている。

日本の政治舞台である永田町周辺では、「米テック企業と日産が組むのではないか。相手としてはテスラが有力だろう」との情報が流れている。2月8日の日米首脳会談でトランプ大統領が、USスチールの買収問題に絡んで、日本製鉄のことを「日産」と3回言い間違えたと報道されている。テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)はトランプ氏の側近の1人。大統領の脳裏のどこかに日産の名前があるのだろうか。

続いて、台湾の電子機器受託製造大手の鴻海(ホンハイ)精密工業が本格的に日産買収に向けて動き出すだろう。昨年秋から日産のメインバンクであるみずほ銀行や、担当官庁の経済産業省に対して日産買収についての根回しに動いていたが、現在もそのやり取りは続いていると見られる。

鴻海精密工業の電気自動車(EV)「モデルE」(共同通信イメージズ 「ZUMA Press」)

ホンダと鴻海が共同買収?

3つ目には、ホンダが日産と経営統合で再交渉する可能性もあると、筆者は見ている。両社の経営統合には前述したように1兆円のシナジー効果が期待できる、とされる。むしろホンダ側に日産に対する「未練」があるのではないか。意思決定が遅い「内田体制」ががらりと入れ替われば、経営統合に向けて再び動き出すのではないか。

二輪事業に比べて収益性が著しく低い四輪事業について、三部氏は社内に対して「今の延長線で四輪事業は単独では生き残れないので経営統合を決断した」と説明している。

最後に鴻海とホンダが共同買収に出る動きも想定される。「日本側との交渉役と見られる鴻海のEV事業最高戦略責任を務める関潤氏に対するホンダの評価が高い」といった声も関係者からは出ている。

関氏は日産時代に副最高執行責任者(COO)を務め、構造改革を担当し、日産社内を熟知している。鴻海とホンダが組んで、再建役を関氏が務め、成長戦略をホンダ、日産、鴻海に三菱自動車の4社で練り上げ、日台の新たな企業連合ができることもあり得る、と筆者は推測している。

時代の流れは速い。25年春までには大きな展開が見えてくるのではないか。世界が驚くビッグニュースが日本から飛び出してくるかもしれない。

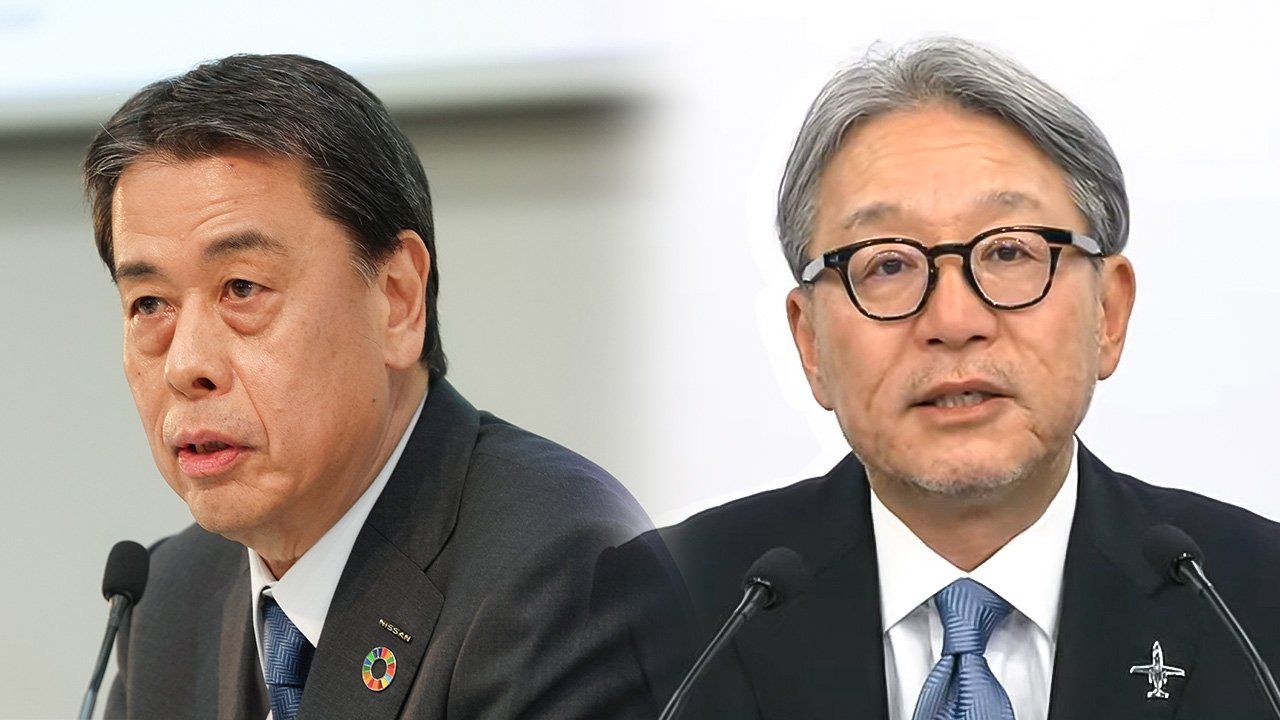

バナー写真:経営統合破談後、別々に記者会見した日産自動車の内田誠社長(左)とホンダの三部敏宏社長(右)=2025年2月13日(時事)