どうする?子どもとSNS―スマホを “ブラックボックス” にしてはいけない

社会 暮らし 教育 家族・家庭- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

SNSプラットフォームの変化

SNSは、年齢や国境を超えた交流による知見の共有や未知の文化との貴重な出会いの場だ。だが、近年、その弊害が世界的な問題になっている。毎日のように起きる炎上騒ぎ、誹謗(ひぼう)中傷、フェイクニュースの拡散など、SNSの“荒廃”が進む。

こうした事態の背景には、プラットフォームの変化がある。滞在時間を増やして広告収益を上げるため、刺激的な“バズ”狙いの投稿を表示するレコメンド(おすすめ)機能を採用した。その結果、表示数を稼ぐためだけの有害な投稿を行うアカウントが増加した。大人でも心が荒む状況に、精神的に未熟な子どもたちがさらされているのだ。

海外で法規制の動き

2024年12月、オーストラリアでソーシャルメディアの利用開始年齢を16歳以上とする法律が成立した。16歳未満はSNSを利用できないよう、プラットフォーム事業者に措置を義務付けている。事業者は12カ月以内に対応せねばならず、違反した場合は最大で4950万オーストラリアドルの罰金が科される。対象となるプラットフォームは、InstagramやFacebook、TikTok、X(旧Twitter)などで、YouTubeは除外されている。違反した子どもや保護者への罰則はない。

この厳しい規制は、保護者から大きく支持される一方、プラットフォームからは反発の声が上がっている。また、国連児童基金(ユニセフ)は、規制が届かないオンライン上の暗部に子どもたちを追いやることになると警告している。実効性を疑問視する専門家も多い

だが、法規制の動きは、オーストラリアに限ったことではない。米国ではフロリダ州など一部の州で子どものSNS利用を制限、フランスでも保護者の同意がない限り15歳未満のSNS利用を禁じる法律が施行されている。英国は2025年「オンライン安全法」を施行予定だ。性的虐待、自殺の助長など子どもに有害なコンテンツを特定し、管理する義務をプラットフォームに課す内容だ。ノルウェーは15歳未満の利用制限を検討中と報じられた。

アプリを使い分ける子ども

今後、日本でも法規制を導入すべきかを問う前に、子どもたちの利用実態を見てみる。

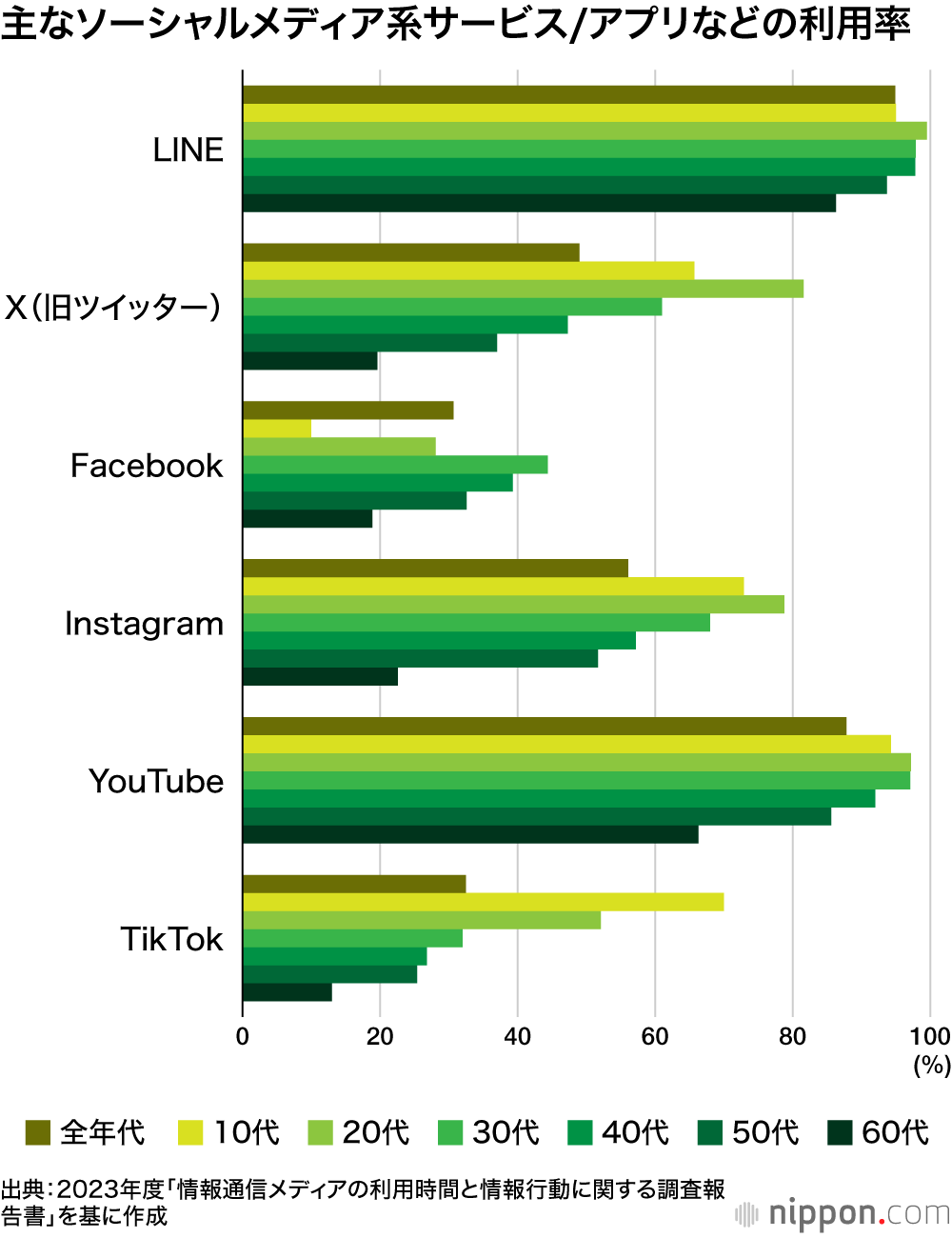

2023年度「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」(総務省情報通信政策研究所)によると、10代の利用率トップはLINE(95%)、続いてYouTube(94.3%)、Instagram(72.9%)、TikTok(70.0%)、X(65.7%)の順だ。

LINEは家族や友人との連絡ツールだ。YouTubeは毎日のように視聴し、人気YouTuberに憧れて、ファン同士がコメントで交流する。

Instagramはもはや定番だ。複数のアカウントを登録できるため、メインとサブを使い分け、メインではオフィシャルとしてさまざまな人とつながり、サブではごく親しい人に限定してつながる。主に利用しているのは、24時間で投稿が自動消去される「ストーリーズ」機能だ。いずれ消えてしまうため、気軽に日常の出来事を投稿できる。また、ライブ配信機能もあり、友人と公開ビデオ通話のようにして利用する。

TikTokに関しては、若年層ほど利用率が高い。ダンスなどのエンタメだけでなく、ニュースも視聴する。TikTokの規定では13歳未満は利用できないとしているが、実際は小学生も視聴していると聞く。Xは、どちらかといえば男子が使っており、情報収集に役立てている。

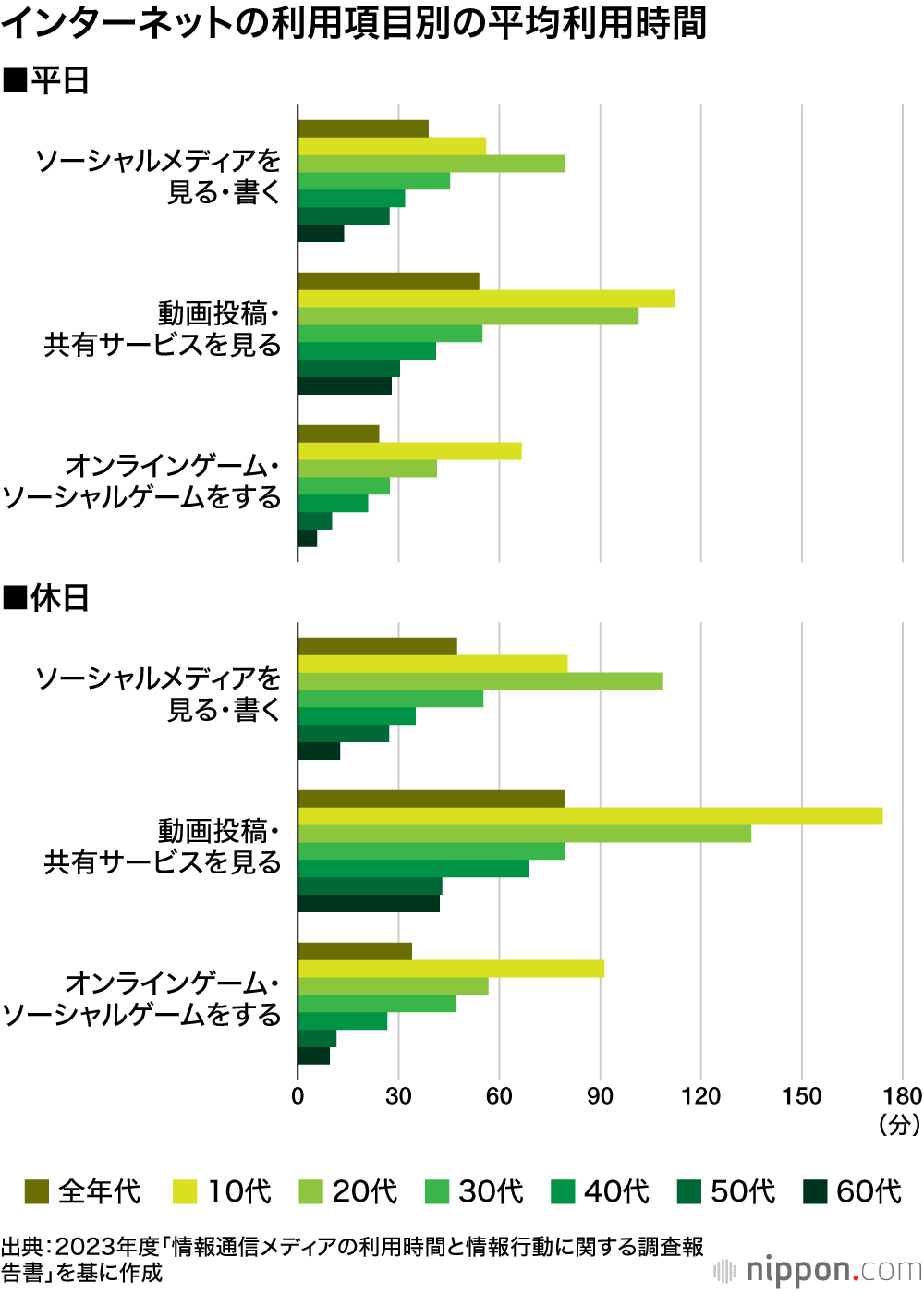

10代の平均利用時間としては、「ソーシャルメディアを見る・書く」時間は平日56分で休日は80.3分、「動画投稿・共有サービスを見る」については平日112.1分で休日は174分。年代別に見ると、10代、20代の「動画投稿・共有サービスを見る」の平均時間が突出している。筆者が保護者から受ける相談でも「長時間利用」対策が多く、スマホ依存になるのではと憂慮する家庭が多いと実感している。

SNSいじめや闇バイト、性被害の深刻化

次に、国内で起きている子どものSNSトラブルを見ていく。

2024年6月に総務省が公表した「我が国における青少年のインターネット利用に係る調査」によると、46%が何らかのトラブルに遭遇している。その内容として、中学生女子と高校生男子では「他人の投稿と自分を比べてストレスを感じた」が最多となっており、心への影響が大きいことが分かる。

また、「盗撮された写真をInstagramのストーリーズで広められた」「LINEのトークのスクリーンショットをさらすと脅された」「LINEオープンチャットで知り合った知らない男性20~30人とLINEでつながり、そのうちの1人から卑猥(ひわい)な画像を送られた」など、写真共有や会話のスクリーンショットが悪用される事例も明らかになった。

盗撮やスクリーンショットの共有・拡散は「SNSいじめ」にあたるもので、不登校も含めて深刻な問題に発展する可能性がある。実際、SNSいじめが原因の自殺も起きている。2020年11月、小学6年生の女児が、学校で配布されたタブレットのチャット機能で悪口を書き込まれたことがきっかけで、命を絶った。さらに22年2月、大阪府門真市で中学3年生の男子がSNSの匿名書き込みやLINEグループで起きたいじめにより自殺している。

昨今は「闇バイト」に中高生が加担する事件も起きている。闇バイトとは、SNSで「高額報酬」「即日即金」などをうたってバイトを募集し、応募してきた人に特殊詐欺の「受け子」や強盗の実行犯をさせるものだ。2024年10月には、山口県光市で茨城県の男子中学生ら関東地方の少年3人が強盗予備容疑で逮捕された。指示役は別におり、3人の少年に面識はなかったと報じられている。

闇バイトと知らず応募し、犯行をためらったり、グループから抜けようとしたりすると、個人情報を利用した脅迫を受け、犯罪に加担せざるを得ない状況に追い込まれるケースもあるという。

他にも、性的な自撮り写真や動画を要求される「自画撮り被害」、誘拐、不同意わいせつなど、SNSを通じた性被害は増加傾向にあり、小学生の被害が急増している。犯人は子どもを手なずける「グルーミング」により、画像の送信や面会に持ち込んでいる。

Instagram、X、TikTokは、利用規約でユーザーの年齢を13歳以上と定めている。LINEは、12歳以上を利用推奨年齢としており、12歳未満が利用する場合は保護者の許可と設定が必要になる。だが、実際は小学生からスマホを持つ子どもが増え、家族との連絡用にLINEを許可している家庭も多い。そのため、トラブルや被害が低年齢化している。

法によるSNS年齢制限の可否

子どもとSNSを巡るトラブルを知れば知るほど、日本でもSNS利用の年齢制限を法律で規定すべきだと思うのではないか。2024年11月、こども家庭庁はインターネット上の青少年保護に関する検討会を立ち上げ、10代のSNS利用について各国の動向を踏まえた議論を開始した。

プラットフォーム側も対策を進めている。Instagramは13歳から17歳のユーザーを「ティーンアカウント」に切り替えている。日本では、2025年1月に開始された。ティーンアカウントでは自動的に非公開設定となり、メッセージのやり取りに制限がかかる。制限を緩める、もしくは他の制限も行いたい場合は、Instagramの「ペアレンタルコントロール」(親が子どものアカウントを管理する機能)を別途設定する必要がある。ただし、Instagramのペアレンタルコントロールは、子どもが勝手に解除することができる。携帯電話事業者やアップルやグーグルなどのOS開発企業が提供するフィルタリングのように、親のスマホで子どものアカウントを管理できる仕組みとは異なる。

また、SNS利用制限の前提となる年齢確認には抜け道がある。子どもが年齢を詐称して登録する可能性があるからだ。LINEのように、スマホのキャリア(通信会社)の契約から年齢確認する仕組みもあるが、契約回線が大人の名義だと、簡単に承認されてしまう。

だが、たとえ確実に年齢制限ができたとしても、規制すれば即、解決する問題ではない。おそらく子どもたちは、追い出されたプラットフォームの代替場所をネット上に求める。そこは大手企業が管理する安全な場所ではなく、無法地帯かもしれない。子どもを狙う犯罪者が簡単に入り込み、害をなすだろう。深刻な問題に発展しても、隠れて利用していた子どもは大人に救いを求めにくい。

また、家庭に居場所がない子どもがネットに救われているケースも少なくない。家族のトラブルは、深刻であればあるほど友人や教師に相談しにくいが、ネットであれば匿名で聞いてもらえる。その大切な居場所を奪うことになりかねない。

当面は、年齢で一律に禁止するよりも、SNSを安全に使うためにはどうすべきか、自分はどう振る舞うべきかといったリテラシー教育の強化が重要だと筆者は考える。もちろん、法整備やプラットフォームの改良なども重要だが、その間にも子どもたちのスマホ利用年齢は下がっていき、トラブルも増加していく。

今できることは、まず家庭でスマホ利用のルールを確立し、ペアレンタルコントロールとの2軸で子どもを守ることだ。普段からスマホをブラックボックスにせず、SNSで問題が生じた際にはすぐ相談できるような風通しの良い親子関係を築いてほしい。学校においてはリテラシー教育や、(全国の小中学校で1人1台配布される)「GIGAスクール端末」の利用法などに指導が必要だろう。私たち大人も襟を正し、SNS利用の手本を示すことができるよう心掛けるべきだ。

バナー写真:PIXTA