ブラジルのルーラ外交が目指す多元的国際秩序:なぜ中国と共鳴するのか

国際・海外 政治・外交- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

再始動するルーラ外交

ブラジルは伝統的に「自律性を追求する」外交路線をとり、いかなる大国にも従属しない多角的外交を旨としてきた。長らくその重点は米国から一定の距離を置き牽(けん)制することにあったが、米国の影響力の低下と新興国の台頭という流れの中、左派・労働者党(PT)のルーラ大統領(2003~10年)が「グローバル・サウスの盟主」として積極外交を展開するようになった。

この流れは汚職スキャンダルなど労働者党政権の行き詰まりと、極右ボルソナーロ政権(19~22年)の成立でいったん途切れるが、ルーラは23年に政権に返り咲き、高齢で健康不安を抱えながらも強い意欲を示している。招待を受けて参加した同年5月の先進7カ国首脳会議(G7広島サミット)では欧米諸国との協力姿勢を示すとともに、脱炭素化や貧困削減など地球的課題を提起し、議長国を務める24年11月の20カ国・地域(G20)首脳会議と、25年にブラジルで開催予定の気候変動に関するCOP30に向けて布石を打った。

ルーラのブラジルが構想するのは、欧米先進国に有利に作られている既存の国際秩序の変革である。他の新興国とBRICSやG20で展開する外交において、特に中国と歩調を合わせる局面が目立つ。ブラジルはまたラテンアメリカ諸国との協調を重視するが、中東・アフリカ諸国を加えて9カ国になった拡大BRICSにおいて、後押ししていたアルゼンチンの加盟が見送られた。小稿では、ルーラ外交をめぐる近年の情勢を分析する。

ラテンアメリカからのグローバル・サウス外交

BRICSを構成する新興大国の間には、価値観や利害の違いを背景とする主導権争いがある。BRICS拡大で多様性はいっそう拡大し、一貫したアジェンダを推進するのが難しくなる。同志国を必要とするブラジルは、ともに南米南部共同市場(メルコスール)を支える地域大国アルゼンチンの参加を望んでいた。ちょうどルーラとその後継者の在任期間に、思想的に近い左派・ペロン党(正義党)のキルチネル夫妻が政権の座にあり(2003~15年)、新自由主義を批判して左派台頭の潮流(ピンクタイド)を主導した仲でもあった。両国には欧米優位の資本主義システムの是正を唱える従属論を生んだ思想的土壌もある。

労働者党が政権を離れている間に、アルゼンチンではペロン党のフェルナンデス政権(19~23年)が中国と接近しつつBRICS加盟への動きを進めていた。しかし放漫財政で債務が累積し財政的に不安定なアルゼンチンはデフォルト危機に直面し、200%にも達するインフレで国民生活が逼迫(ひっぱく)する中、親米・反中姿勢を鮮明にする極右ミレイ政権(2023年~)が成立した。いったん承認されたBRICS入りは見送られることになった。

今日のラテンアメリカで他にグローバル・サウス外交を展開できる国はあまりない。北の地域大国メキシコはかつて途上国のリーダーだった時期もあるが、冷戦後は米国と経済的に不可分に統合され、政権の左右にかかわらず緊密な対米関係が政策の柱である。ベネズエラはかつて反米左派のチャベス大統領(1999~2013年)が地域の左派勢力を牽引したが、後継のマドゥロ政権(13年~)で政治秩序が崩壊、人権弾圧の激しい独裁国家として、ニカラグアとともに地域諸国から非難され敬遠される存在になっている。歴史的左派のキューバは、カストロ時代は地域で特段の尊敬を受ける存在であったものの、いまは生き残りに懸命である。

共鳴するブラジルと中国

このような状況でブラジルにとって、圧倒的経済力を持ち秩序変革を目指す中国は頼もしいパートナーである。ロシアはウクライナ侵攻以降、自国の地位の保全に必死であり、インドは現時点では国際秩序より自国の利益に関心がある。南アフリカは主導権を握る意思が強くない。

中国もブラジルをラテンアメリカの最重点国と見なしている。両国の貿易関係は21世紀に急速に拡大し、いまや中国はブラジル最大の貿易相手である。ブラジルは中国が必要とする大豆、鉄鉱石、石油などを輸出し、中国からブラジルへは機械類、電気自動車(EV)、太陽光パネル、電子・通信機器などが輸出される。南米では他にもアルゼンチン、チリ、ペルーなどが鉱物資源や食料を中国に輸出しているが、貿易額でブラジルが群を抜く。直接投資は欧米に比べてまだ少ないものの、石油採掘やアグリビジネスを中心に2010年代以降増大し、配電システムのような社会インフラ事業にも及んでいる。

両国は長い時間をかけて発展途上地域の主導国としての相互認識を培ってきた。ブラジルは1974年に中国と国交を樹立、やがて改革開放で経済成長と科学技術の発展を目指す中国との協力が始まり、88年には共同開発事業「中国・ブラジル地球資源衛星(CBERS)」を締結するなど高度な産業にも及んだ。93年に中国が世界で初めて「戦略パートナーシップ」を結んだ国がブラジルであり、世界貿易機関(WTO)加盟を目指す中国に初めて市場経済国家の地位を認めたのもブラジルであった。

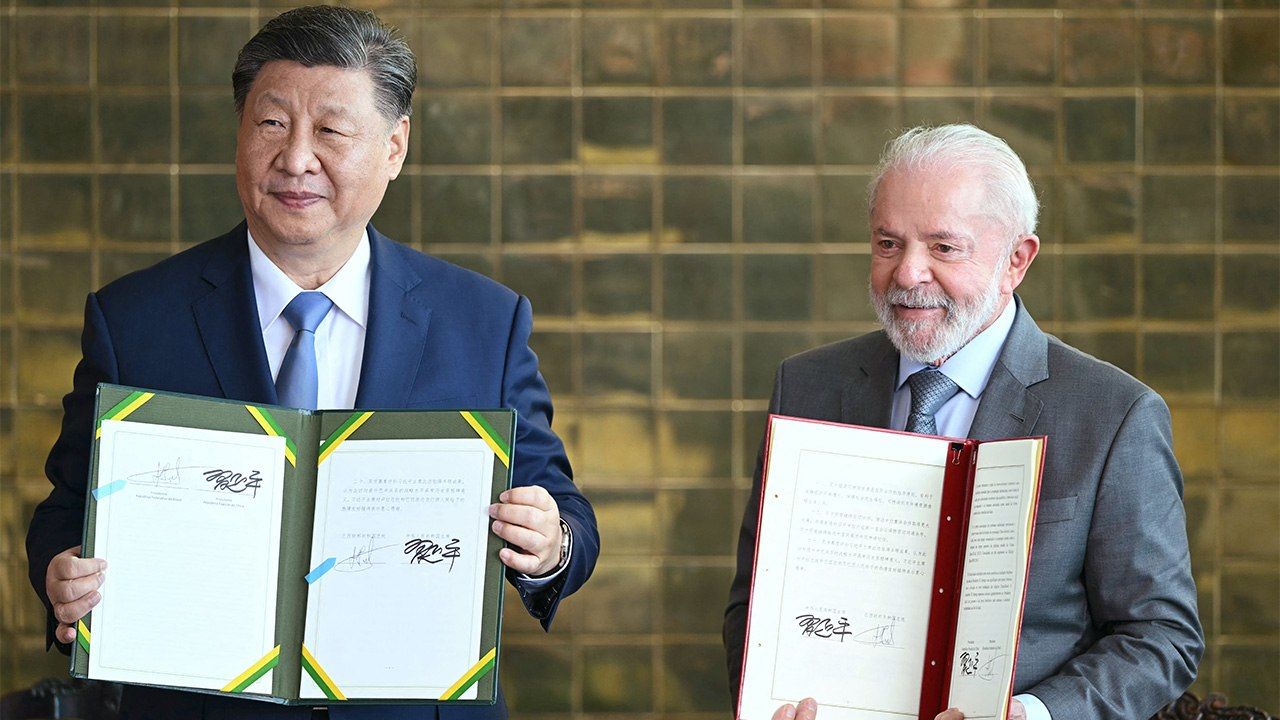

2024年は「国交樹立50周年」にあたる。この間に多種多様な分野の協定が締結され、重複が多く整理が必要と指摘されるほどになっている。そのため、改めて「一帯一路」に参加して関係を築く特段の必要性はない。中国は自らが主宰する秩序に地域最大の国家を組み入れて威信を高めたいところだが、ブラジルにとっては自律性の追求という外交原則に傷がつきかねない。結局11月の声明では、中国の「一帯一路」とブラジルの発展戦略を結合させ相乗効果を生むという表現になった。

先に大きな構想を打ち上げて、相手が乗った後に具体的な計画を考え交渉を始めるという中国の政策表明や交渉のスタイルは、日本の慎重なやり方とは対照的だが、ブラジルを含むラテンアメリカ諸国には受け入れられやすいところがある。「一帯一路」は期待を高める魔法の言葉となっている。17年に習近平主席がラテンアメリカ諸国の参加を呼びかけると、前述のとおりブラジルにはその必要はなかったが、他の国々は次々と参加を表明した。

知識人や米国政府が発する「債務のわな」への警告は世論にはあまり響かない。今回のG20に先立ってペルーで開催されたアジア太平洋経済協力会議(APEC)に合わせて、中国の資金援助で完成したチャンカイ港の開港式典が執り行われた。アジアと南米を結ぶ流通の一大拠点として大いに注目されている。

対中関係のもたらす不都合な真実

しかしながら良好な関係の背後で、ブラジルは中国への「新たな従属」に陥っていると指摘されている。すなわち、20世紀後半に工業化を進め航空機や原子力など高度な産業も発展させたブラジルが、21世紀に入ってますます第一次産品輸出に特化する国になっているという「脱工業化」の問題である。中国の需要に応えることでブラジルには好景気と貿易黒字がもたらされ、関連する投資も増えたが、一方で製造業は停滞し、これまで自由貿易協定の下で南米諸国に輸出されてきたブラジルの工業製品は、いまや中国製品にとって代わられている。この構図はかつてラテンアメリカの経済学者が対米関係の分析から見出した従属状況と同形である。

再生可能エネルギーへの転換と脱炭素化を進めるとして、中国からEV車が輸入され、風力発電や太陽光発電への投資が進む。しかし他方、北東部などで大規模に展開しているアグリビジネスや石油開発への中国の投資の増大で、森林伐採や自然環境の破壊が進んでいると批判されている。膨大な収益を生むアグリビジネスは、強力なロビーを展開して国政に食い込んでいる。また、中国の(国営)企業は研究資金の不足に悩むブラジルの大学や研究機関と数多くの協定を結び資金を提供しているが、その成果の所有権は中国側にあってブラジル側の独自の開発につながりにくい。

両国には相いれない外交上の課題もある。ブラジルは長らく、国連安全保障理事会が世界の利益と意思を公正に反映していないとして常任理事国の拡大を主張してきたが、常任理事国として特権を持つ中国は否定的で、ブラジルと目的を共有するのは日本やインドである。価値観の違いゆえに相いれない課題もある。ブラジルは本来人権保護や国際法の順守を重視する国だが、内政不干渉の配慮から、中国の人権弾圧を面と向かって問題視することはない。この種の課題は、新興・民主国家の協議枠組みであるIBSA(インド・ブラジル・南アフリカ対話フォーラム)で議論される。ブラジルの多角的外交は根本的価値の対立が関わると総じて歯切れが悪くなる。

日本にとってのブラジル

全方位に展開するブラジルの外交はグローバル・ノースにも向けられる。G7での行動にみられるように欧米先進国との協力も重要視し、その基準に沿った経済運営体制の整備に努めており、2017年には経済協力開発機構(OECD)への加盟を申請した。

ブラジルはどの大国にも従属せず、どの国とも協力できる。G20会合後に表明された「東半球の中国」と「西半球のブラジル」が手を携えて世界秩序を変革するといった表現は、日本の政策決定者には心穏やかでないかもしれない。しかしブラジルには常に別の顔があり、中国との友好が日本との敵対を意味することもない。日系人の貢献が評価されているブラジルにおいて、日本のイメージは良好である。共通利益を見出し継続的に働きかけるのが、多元的国際秩序を構想するブラジルとの有効な付き合い方であろう。

参考文献

- Carlos Aguiar de Medeiros and Esther Majerowicz (2025) “The Chinese Rise and the Brazilian Economy: Opportunities and Challenges,” Iberoamericana, Vol.46, No.89 (forthcoming).

- Gabriel Cepaluni, Tullo Vigevani, and Phillippe C. Schmitter (2009), Brazilian Foreign Policy in Changing Times: The Quest for Autonomy from Sarney to Lula, Lexington Books.

- Oliver Stuenkel (2016), Post-Western World: How Emerging Powers Are Remaking World Order, Polity Press.

バナー写真:ブラジリアでの首脳会談後、共同声明に署名した習近平・中国国家主席(左)とブラジルのルーラ大統領=2024年11月20日(AFP=時事)