石破首相の同盟外交:漂う危うさと疑問

政治・外交 国際・海外- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

NATO型はそぐわない

石破氏が自民党総裁選で真っ先に掲げた一つが「アジア版NATO」の創設だ。旧ソ連の脅威に対抗して米欧が結成した集団防衛機構にならって、インド・太平洋地域の対中抑止力を高められると主張する。

だが、NATOは、「一加盟国に対する攻撃を全加盟国への攻撃とみなし、直ちに行動(武力を含む)する」(北太平洋条約第5条)と定めており、国連憲章で認められた集団的自衛権を完全かつ自由に行使することが加盟の大前提だ。自国以外の加盟国が攻められた場合も、直ちに戦闘に加わる覚悟と用意が求められる。

ところが日本は憲法によって、集団的自衛権の全面的な行使は認められず、仮にアジア版NATOに加わっても、日本が共同軍事行動に参加することは不可能だ。国民の同意も到底得られまい。「外交・安保通」を自認する石破氏なら周知のはずであり、氏の構想に対する第一の疑問である。

またNATOの場合、ロシア(旧ソ連)を「共通の脅威」とする認識が米欧で一致しているが、インド・太平洋諸国の対中認識は多様で、一筋縄でくくれない。例えば東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国の中には、中国を安全保障上の脅威と考える国がある一方で、経済・通商上の依存度も高く、米中の争いに巻き込まれたくないのが本音だ。アジア版NATOに率先して加わろうとする国は決して多くないだろう。石破氏がこうした現実をどうとらえているかも疑問だ。

進む「ミニラテラル」

こうした地域の実情に着目して、日米などでは2国間の「バイラテラル」でも多国間の「マルチラテラル」でもない、中間的な小規模グループによる「ミニラテラル」の枠組みを模索する動きが拡大している(※1)。▽日米、オーストラリア、インド首脳による戦略対話の「Quad」、▽米英がオーストラリアの原潜調達を支援する「AUKUS」などに加え、バイデン米政権と岸田前政権の下では、日米豪、日米韓、日米比の首脳会談を通じたミニラテラル化も進められてきた。

同盟・防衛政策に詳しい米ランド研究所の政治学者ジェフリー・ホーナン氏は「インド・太平洋で最良の安保枠組みはNATO型ではなく、日米同盟を基軸としてこれらのミニラテラルを束ねていく仕組みが望ましい」(※2)と論じている。共同行動をとれない集団防衛機構を思い描くよりも、石破氏はこうした現実的な方策に目を向ける必要がある。

ハードル高い地位協定改定論

石破氏が訴える日米地位協定の改定は、さらにハードルが高い。在日米軍が日本を守り、日本はそのための基地施設を提供する――という「非対称的双務条約」とされる日米安保条約に対し、石破氏はかねてから「日米は対等でない」と主張してきた。総裁選でも、「米軍基地を日米共同管理とする」、「自衛隊を訓練のために米領グアムや米国本土に常駐させる」などと主張し、総裁選に向けて米国の保守系シンクタンクに掲載した寄稿でもこれらの構想を公表してきた(※3)。

これに対し、米政府内では「米国を守るのでなく、訓練だけの(自衛隊)基地なら不要だ」(※4)と疑問視する声が出ている。米紙でも「石破氏の同盟再構築案は米政府との新たな緊張を予感させる」と、警戒感をにじませて報じられた(※5)。

石破氏は宿願の憲法改正を果たした上で、「日本が独自の軍事戦略を持ち、米国と対等に戦略と戦術を自らの意思で共有できるまで安全保障面の独立が必要である」(上記シンクタンク寄稿)という日本を目指したいのかもしれない。しかし、日米両政府の指導者や実務家がこれまで地道に積み上げてきた現実的な軌跡を無視して自説にこだわるようでは、米国はもちろん、国民の理解と共感を得ることもできないだろう。

ようやく聞けた「自由で開かれたインド・太平洋構想」

石破氏は10月4日、衆参両院本会議で行った就任後初の所信表明演説で「現実的な国益を踏まえた外交」を通じて、日米同盟を基軸に友好国・同志国を増やし、外交力と防衛力の両輪をバランスよく強化すると語った。「自由で開かれたインド太平洋というビジョンの下に、法の支配に基づく国際秩序を堅持し、地域の安全と安定を一層確保する取り組み」を主導するとも言明した。

「自由で開かれたインド・太平洋構想」(FOIP)は、故安倍晋三、菅義偉、岸田文雄の過去3政権が米国や国際社会に訴え、賛同を拡げてきた外交・安保戦略である。石破氏がこれについて触れたのは初めてで、アジア版NATOや日米地位協定改定といった構想にも一切触れなかった。

持論を封印して歴代政権の路線を踏襲する意思を示す演説としたのは評価できる。ウクライナ侵略や中東情勢など安全保障環境が激変しつつある今だからこそ、日米同盟を堅実かつ現実的な方法で深化させていくべき時だ。石破氏とその閣僚たちは、同盟・パートナー諸国の声にも謙虚に耳を傾けつつ、今後も現実外交を進めることに専念することが求められる。

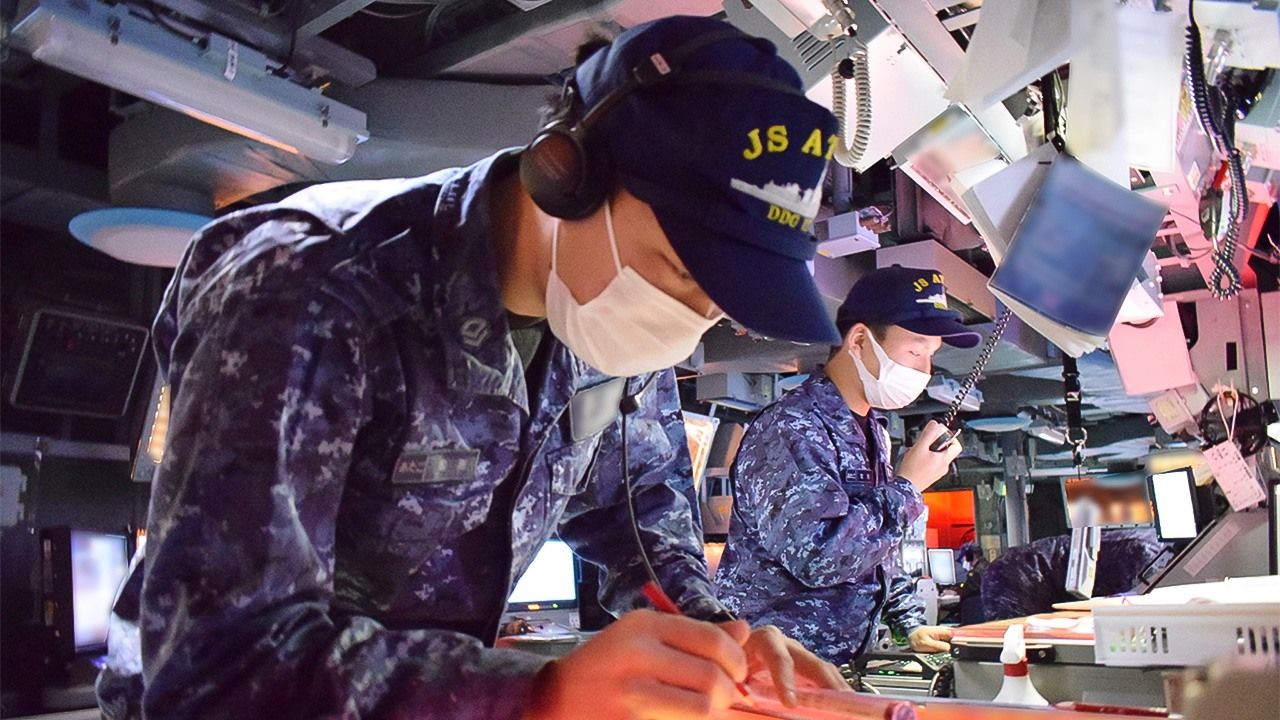

バナー写真:戦闘指揮所(CIC)で日米韓共同の弾道ミサイル対処訓練に取り組む海上自衛隊のイージス艦「あたご」の乗組員=2023年02月22日、日本海[防衛省統合幕僚監部提供](時事)

(※1) ^ 「インド太平洋におけるミニラテラリズムの台頭」、佐竹知彦、防衛研究所NIDSコメンタリー第225号、2022年5月31日。

(※2) ^ “America’s Best Friend in Asia :The Case for Elevating the U.S. Alliance With Japan,” By Jeffrey W. Hornung, Foreign Affairs, April 10, 2024.

(※3) ^ Shigeru Ishiba on Japan’s New Security Era: “The Future of Japan’s Foreign Policy,” Hudson Institute, Sept. 25, 2024.

(※4) ^ 読売新聞10月2日朝刊、「石破色ジレンマ…内閣発足 外交・安保、防災省‥現実の壁」

(※5) ^ “Japan Gets a New Leader Who Wants to Remake the U.S. Military Alliance,” by Peter Landers and Miho Inada, Wall Street Journal, Sept. 27, 2024.