習近平・中国国家主席の欧州歴訪:米中対立の長期化見据え、「仲間探し」が狙いか

国際・海外 政治・外交- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

中国の習近平国家主席が5月5日から1週間、フランス、セルビア、ハンガリーを歴訪した。米国と国際秩序を巡る主導権争いの長期化を見込んで、仲間になりうる国を取り込み「敵」を分断しようと動いている。中国共産党の伝統的な戦術である統一戦線工作の一貫だ。とりわけ、欧州連合(EU)や北大西洋条約機構(NATO)の一員でもあるハンガリーとは、経済関係を超えて警察や国境管理、メディアなどの協力に踏み込んだ。オルバン政権のもと、移民政策からウクライナ支援までEUにたびたび異議を唱えるハンガリーは、中国の欧州分断の橋頭堡(ほ)になるのか。筆者は昨秋からブダペストに滞在している。習氏のセルビアとハンガリー訪問を間近に見ながら考えた。

「一方的ビザ免除」でラブコール

まず、この3カ国を訪問先に選んだ背景を考えるにあたって、中国のビザ政策の変化について触れたい。習氏の訪欧にさきがけて、中国政府は昨年暮れ以降、欧州11カ国に対して15日以内のビザなし訪問を認めた。コロナ禍前まで同様の措置をとっていた日本に対しては、「相互主義」を理由に復活させていないにもかかわらず、欧州にはむしろ「一方的ビザ免除」(李強首相)の便宜を強調しながら実施している。経済をはじめ関係の強化を願うラブコールだ。

対象とする国々とは、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、オランダ、オーストリア、ベルギー、ルクセンブルク、スイス、アイルランド、そしてハンガリーだ。ウクライナ戦争を巡りロシアを支援する中国に反発を強める北欧諸国は対象にしていない。米国のアジアにおける同盟国である日本と韓国、米国と緊密な機密情報の共有で知られる英国、カナダも外している。中国の対外姿勢が鮮明に伝わる選別だ。

仏の「独立自主」強調して米国をけん制

最初の訪問国フランスとは今年、国交樹立60年を迎えた。習氏はマクロン大統領夫妻による歓迎宴の乾杯の挨拶で、米国の反対を押し切って台湾を切り捨て中国と国交を結んだ当時の大統領ド・ゴールを引き合いに出した。両国関係の「特別さは独立自主」とし、「中仏往来のどのハイライトも、独立自主という強力な要因が背後で支えており、これは大切にされ、継承され、発揚されるのに値する」と述べた。欧州の「戦略的自律性」を掲げるマクロン氏に、米国からの「独立自主」を念押しする意味合いがある。首脳会談では対立点を追わず、ウクライナや中東情勢で「平和」に向けて語り合う姿を内外に示すことを優先し、経済でもAI(人工知能)のルール作りで共闘する姿勢をみせた。コロナ禍前後は「戦狼外交官」として名をはせた盧沙野大使も、すっかり牙をしまいこんでいる。

セルビア、ハンガリーは近年、政権が言論統制や野党攻撃で権威主義化を強めており、中東欧きっての親中の国だ。セルビアのブチッチ大統領、ハンガリーのオルバン首相はともに、2023年10月に北京で開かれた「一帯一路」サミットに参加した限られた欧州の首脳だった。

習氏にとってセルビアは8年ぶり2度目の訪問だ。コソボ紛争が激化した1999年のNATOによる旧在ユーゴスラビア中国大使館爆撃の日(5月7日)にあわせて、首都ベオグラードに滞在した。大使館への爆撃は米軍機によるもので、ここでも米国がキーワードとなる。今なおNATO不信の強いセルビアのブチッチ氏は「台湾は中国のもの。簡単な話だ」と言い切り、首都の中心部を中国の赤い国旗と「歓迎、尊敬する中国朋友」のスローガンで埋める歓待ぶりだった。

中国はベオグラードと第二の都市ノビサドの間の高速鉄道の建設を支援し、バルカン諸国で唯一となる時速200キロの列車が走る。「一帯一路」のインフラ投資が中国経済の減速に伴って先細りする中、中国にとって貴重な看板事業となっている。

EU加盟国の国境検問所建設を支援

そして、最後の訪問地となったハンガリーでは18項目の成果リストを発表した。地元では空港から都心への鉄道敷設や原発にかかわる協力など「利権」が動く事業が注目を集めたが、見過ごすべきではないポイントがある。中国国営通信新華社、中国共産党機関紙人民日報、中国電影(映画)局など5つのメディアが参画する文化協力である。中国にとって有利な言説を公式に拡散する手立てとなりうるからだ。さらに、事前に合意していたハンガリーと中国の警察による両国での共同パトロールや中国製監視カメラの導入と合わせて、隣国セルビアとの国境検問所の建設でも協力することが確認された。

中国政府は新興・途上国と類似の協力を進めつつあるが、EUとNATOの一員であるハンガリーは特別の意味を持つ。言論や監視システムなどでの協力強化は価値観の切り崩しにつながりかねない。習氏のブダペスト滞在時にも、3万人ともいわれる在住中国人の一部の同郷会(同じ故郷を持つ人で作る会)を通じて歓迎隊が組織され、赤いそろい帽子を被って市内に現れ、話題になった。ブダ城付近の習氏の宿泊先周辺に中国国旗を掲げて集結しただけではない。チベット問題で中国に抗議するハンガリー市民が掲げたチベットの旗をひきずりおろし、中国国旗で覆おうとしてもめ事になり、警察が仲裁に入る場面もあった。

EV関連などハンガリーに投資を集中

今回、数百人にのぼる訪欧団の多くは企業関係者だった。とりわけハンガリーには世界最大の車載バッテリーメーカー寧徳時代新能源科技(CATL)や米テスラと世界一を競うEVメーカーとなったBYDなど、EV関連の中国企業が続々と投資を決めている。EUは中国製EVの輸出攻勢に警戒を強め、中国政府による自国メーカーへの巨額の補助金が不公平な競争条件になっているとして関税の引き上げを決めた。中国メーカーはハンガリーで生産することでEU製として域内への輸出を目指す。

ドイツの中国専門のシンクタンク、メルカトル中国研究所(MERICS)によると、中国の対欧直接投資(2023年)の44%をハンガリーが占める。人口は約900万人で、経済規模もドイツの20分の1以下であることを考えれば、その集中ぶりがうかがえる。ただ、中国の対欧投資(23年)は68億ユーロと、10年以来の低水準だ。つまり、中国経済の減速に加えて主要国で中国マネーによる投資や買収に警戒感が増し、中国による対欧投資がしぼむ一方、ハンガリーが突出した受け入れ先になっているのだ。現地の野党やメディアは、中国政府・企業はオルバン政権に近い財閥や企業と取引し、彼らにもうけさせることで投資に有利な条件を引き出していると批判している。

個別に「親中国」選んで関係強化か

中国は12年から中東欧諸国との協力の枠組みとして「16+1(東欧16カ国+中国)」を設けて関係の強化に力を入れた。しかし、ロシアのウクライナ侵攻後、とりわけリトアニアに続いてバルト三国ともロシアと中国の親しい関係を問題視して離脱が相次ぎ、求心力を失っている。EUも米中対立や中国の膨張主義、「戦狼外交」などから経済安全保障を重視する姿勢に転じ、中国経済そのものの減速もあってユーロ危機後のような両者の経済の蜜月状態は過ぎ去った。

それだけに、中国は地域全体をにらんだ「面」としてよりも、相手を個別に選んで二国間の交渉で相手を動かそうとする傾向を強めている。東南アジア諸国連合(ASEAN)では親中のカンボジアに対して、南シナ海問題などで中国に不利な決定には反対させている。欧州において、ハンガリーに似た役割を求めるはずだ。

また、中国は成長力は弱まってはいても巨大市場を持ち、日本に比べて企業もEVを中心に旺盛な投資意欲があり、ビジネスも拡大している。ハンガリーなど新興国だけではなく、フランス、イタリア、スペインなどの地方政府もEV関連の誘致合戦を繰り広げている。習氏の訪欧前に首相が訪中したドイツでは、中国に巨大な投資をしている自動車メーカーはEUによるEV補助金調査について消極的だった。中国政府への配慮からで、経済力は相変わらず、中国の「チャーム・オフェンシブ(魅力攻勢)」の力の源泉でもある。

習政権が「核心利益」として位置づける台湾や南シナ海などアジアの領海をめぐる問題について、ハンガリーやセルビアに対して求めたように他国にもじわじわと「踏み絵」を試みるだろう。欧州はアジアから地理的に遠い。ウクライナ戦争に加えて歴史的に複雑に絡み合う中東での戦争など重大な課題を抱えている。さらに、6月の欧州議会選挙でみられたようにフランスをはじめ極右とされる政党が勢力を増しつつあり、内政も不安定だ。習氏と5月に握手したマクロン氏は政治的窮地にあり、オルバン氏も野党の猛追を受けているが、中国は相手国の政権のイデオロギーを問わず、利権を通じて結ぼうとするだろう。

欧州は今後も、安全保障と経済的な得失の間で、判断は微妙に揺れる。日本にとって死活的となるアジアの安全保障環境について欧州に関心の維持を促し、中国の統一戦線工作に抗するには、各国の内政を含むきめ細やかな情勢分析と意思疎通によって日本との関係をより緊密化し、アジアにおける中国をめぐる問題について共有できるように繰り返しの働きかけが必要になる。その大前提として、日本自身が隣国として中国との対話を閉ざさず、彼らの行動様式と戦略について把握しておくことが重要であることは言うまでもない。

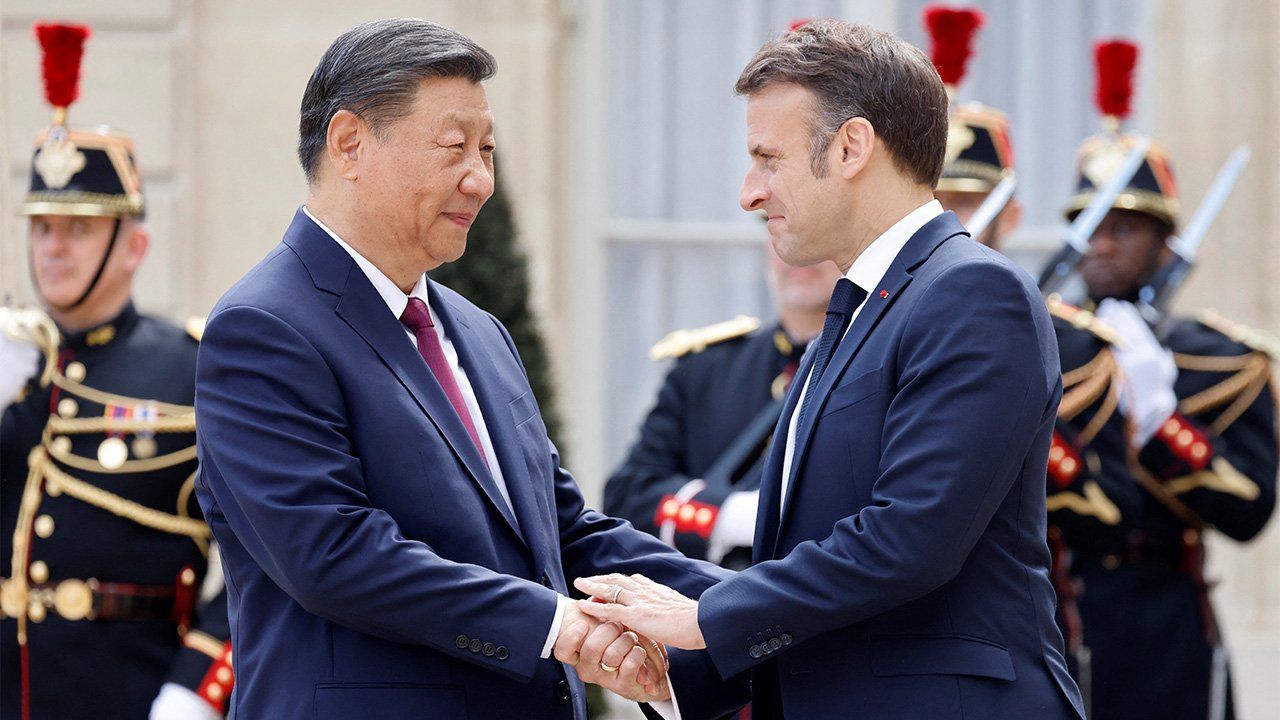

バナー写真:パリのエリゼ宮(大統領府)で習近平・中国国家主席(左)を迎えるフランスのマクロン大統領=2024年5月6日(AFP=時事)