日本の労働組合の成り立ち、特徴と春闘システム

経済・ビジネス 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

世界の労働運動の中核担う

今年のG7サミット(先進7カ国首脳会議)はイタリア南部のプーリア州で6月13日から開幕した。昨年は日本がホスト国として、「HIROSHIMA」で開催されたことは記憶に新しい。あまり報道されることはないが、G7やG20のような首脳会合では、一連の開催プロセスとして、首脳会合や関係閣僚会合に先立って、市民社会を構成する各種団体との個別の対話を行うことがルールとなっている。

エンゲージメント・グループと呼ばれるこうした団体には、市民社会組織(C7)、科学(S7)、大学(U7)、経済界首脳(B7)などとともに、労働組合代表との対話も含まれており、ホスト国議長との対話(L7)を行っている。

連合の芳野友子会長(中央左)から「L7サミット2023」の声明を受け取った岸田文雄首相(同右)=2023年4月7日、首相官邸(時事)

上の写真は2023年4月に首相官邸で行われたG7関係国労組代表との対話の際のもので、ホスト国日本の労働組合代表として連合の芳野友子会長から、G7議長の岸田文雄首相に労働者側の要請書が手交された。

L7は、サミット創設の当初から、働く者の主張を反映させることを目的に毎年開催されていて、米国(AFL-CIO)、ドイツ(DGB)、英国(TUC)、日本(連合)など、各国労働組合の中央組織(ナショナルセンター)や国際労働組合総連合(ITUC)、OECD労働組合諮問委員会(TUAC)などの代表が一堂に会し、G7サミットの議長に対し、政策議論や首脳への要請などを実施している。ちなみに、ITUCの会長に、日本人として初めて22年に郷野晶子・国際労働機関(ILO)理事が選出されている。

労働協約の適用率では欧州に見劣り

日本の労働組合は世界の労働運動の中でも中核的な役割を担ってきているが、世界の労働組合には、労働組合が生まれた歴史や社会構造の違いから、組織形態や運動スタイルに各国それぞれの特徴がある。

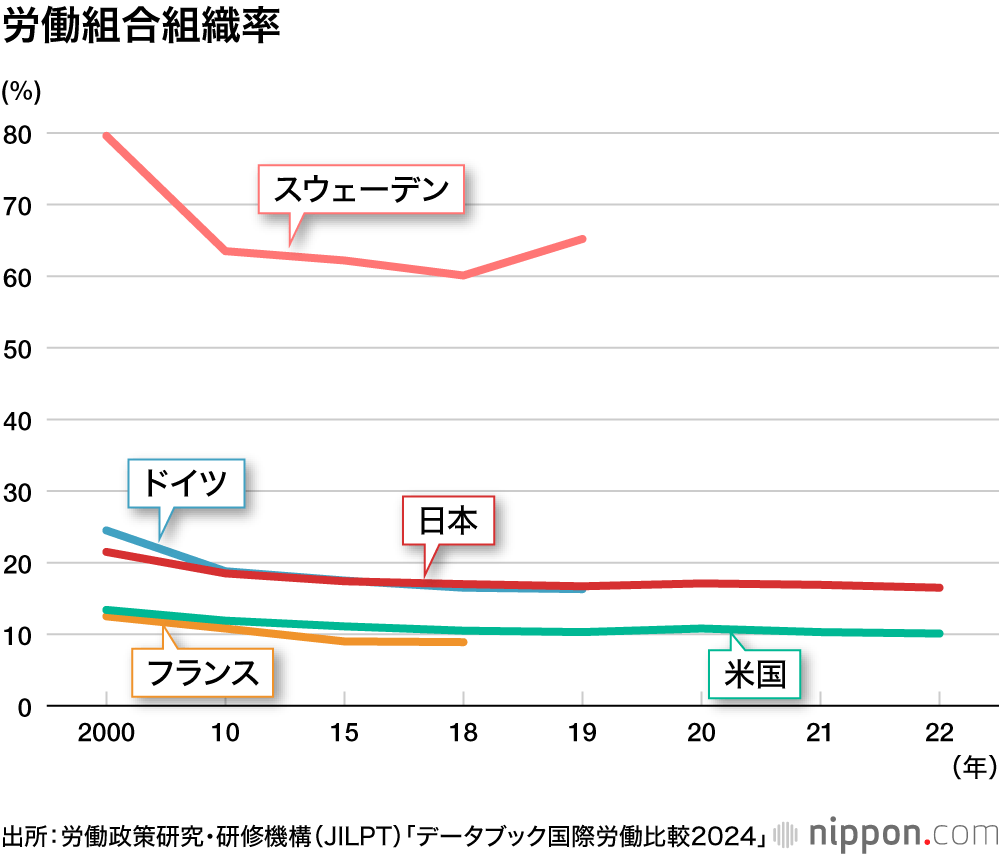

下図は主要国の労働組合の組織率を示したものだ。組織率は雇用者数に占める労働組合員数の比率であるが、各国とも低下傾向にある(例外的に韓国は近年、組織率が向上して2021年は14.2%)。直近の数字で見ると、スウェーデンを筆頭に北欧で高いものの、ドイツや日本、米国は10%台、フランスは10%を切る水準である。

しかしフランスの場合、組織率は低くても、労働組合の活動成果が広く労働者の労働条件改善に寄与する程度は非常に高い。というのは、フランスは労働法により、労働組合が業界団体と締結した産業別の労働協約の内容が、非組合員を含めたその産業の同種の労働者すべてに適用されるというルールがあるためで、労働協約の適用率は9割を超えている。また、ドイツも、フランスとは法の枠組みは異なるものの、産業別労働協約と企業別労働協約を合わせた労働協約の適用率は、21年現在で5割を超えていて、労働組合員以外にも労働協約で定められた労働条件の拡張適用がある。このため、労働組合の取り組みが社会に大きな影響を与えている。

それでは日本の場合、労働組合が締結する労働協約の適用率はどの程度だろうか。日本では欧州にみられる労働協約の拡張適用は一般的でない。日本の労働組合は、企業を単位として結成された「企業内労働組合」が大多数を占めているためである。日本の場合、労働協約は企業ごとに、企業内労働組合と会社(使用者)が交渉をして締結されることが一般的だが、その適用範囲はほとんどがその企業内労働組合の組合員に限定されている(※1)。日本の労働組合が労働協約を締結している割合は約9割なので、労働協約の適用率は15%以下と推定される。日本の労働組合は、労働組合組織率の格差以上に、労働組合による労働条件決定力、すなわち、社会規範の形成力が劣後していることは残念ながら否めない事実である。

「企業別」「工職混合」が中心

世界で最初に労働組合が結成されたのは、産業革命が進展していた英国で、18世紀半ばの頃であった。日本で労働組合が結成され始めたのは19世紀末頃といわれている。

わが国の労働法研究の泰斗、菅野和夫東京大学名誉教授は、先進資本主義諸国において、労働組合の対する法政策には、「禁圧、法認、助成、現代的規制」の4つの段階が成立していたと分析している。

日本における草創期の「労働組合」は、事業所別に結成されたが、労働者の団結を目指し、全国組織や産業別の労働組合を志向していたとされる。しかし、治安警察法や治安維持法などによる弾圧によって、労働組合への禁圧の時代が続き、1940年には政府の戦時体制の下で、労働組合は解散させられて「大日本産業報国会」に集約され、戦前の労働運動は終息した。

45年の終戦後、労働組合法や日本国憲法の制定、また、連合国軍総司令部(GHQ)による労働組合奨励政策などを背景に、各地で急速に労働組合が結成され、49年には労働組合組織率は55.8%に達した。

戦後結成された労働組合は、大企業では初めから企業全体としての単一の労働組合だったわけでなく、まず事業所毎に労働組合が結成され、事業所ごとの労働組合が企業全体の労働組合の連合体組織に結集し、連合体から単一の労働組合組織へと推移し、今日のような企業別労働組合が形成されていった。

戦後日本の労働組合が、企業別労働組合が主流となり、それが今日まで維持されている理由については、多くの研究の蓄積があり諸説あるが、最も大きな理由はその労働組合自身が企業単位での組織を選好したためであろう。

また、戦後日本の企業別労働組合は、ブルーカラー中心だった戦前のそれと異なり、製造業を例にとれば、「職員」(ホワイトカラー層)と「工員」(技能職のブルーカラー層)が、同じ労働組合の組合員である「工職混合組合」という形態をとっている。戦後の混乱期の人員整理に対抗するためや、当時の職員と工員の間の大きな処遇格差・差別に対し、その解消を労働組合の運動方針として掲げて取り組んだことなどによるといわれている。将来の経営幹部となりうるホワイトカラー従業員層を同じ組織の組合員としている点(※2)は、欧米の職種別労働組合と大きく異なる特徴である。

日本の企業別労働組合の組合員は、労働組合員としての側面と、同じ企業内の従業員という側面を併せ持つ。この両面は企業別労働組合が、同じ企業に働く労働者の団結という目的と、雇用の基盤である企業の発展に協力的であること、すなわち、企業別意識が強くなるという性向を併せ持つ。労働組合は前者については非正規雇用の労働者を組合の仲間に迎え入れることを忘れてはならないし、後者については妄信的にそこにウェートを置くことがあってはならない。

産別連合体の「統一闘争」から「春闘」へ

戦後、労働者側が使用者側との交渉力を高めるために取り組んだのは、労働戦線を拡大し労働者が団結することであった。戦後2年目の1946年には、2つの全国的労働組合が正式に発足している。産業別にも、金属産業などを中心に、同業種の企業別労働組合が緩やかな評議体を結成し、さらに、より強固な連合体へと移行していった。

同業種の企業別労働組合の連合体(日本で産業別労働組合の中心的な形態)は、連合会として、産業別の統一闘争として賃金をはじめとする産業横断的な労働条件の引き上げに取り組んだ。「統一闘争」とは、企業別労働組合がもつスト権を背景に、産業ごとに要求提出日や回答日などの闘争のスケジュールを統一し、統一した水準を要求し、会社回答に対し統一した基準でスト回避の諾否を判断するというものである。

その年の企業業績が劣位にある企業の労働組合も相乗効果で同一の条件を確保するとともに、当該産業の未組織の中小企業労働者にも、いわゆる「賃上げ相場」を形成し、波及効果をもたらす意義があった。労働条件改善は賃上げだけでなく、労働時間短縮や新たな勤務制度創設、退職金、定年延長など幅広く、連合体による統一闘争が、欧米の産業横断的な労働組合に実質的に類似する効果を生んでいる。

こうした産業別の統一闘争を、産業をまたがって全国横断的に統一的に取り組むようになったのが「春闘」で、始まったのは1955年頃といわれている。

89年に全国組織4団体(「総評」「同盟」「新産別」「中立労連」)が「連合」を結成して以来、連合が各産業別労働組合と共に、企業別労働組合の労働条件改善闘争を指導してきている。バブル崩壊や長引くデフレ、リーマンショックなどにより、労働組合として「雇用か賃上げか」の苦渋の選択を迫られる時期もあったが、物価上昇や企業業績改善を背景に2024年の春闘は1991年以来33年ぶりに賃上げ率が5%を超える内容となった。非正規雇用で働く労働者の賃上げが進んでいることも最近の特徴である。また、春闘で労使が交渉するのは単に労働条件の改善だけではなく、当該企業の経営方針などについても労使で話し合うことも一般的である。

春闘は日本の労働組合にとって最も重要な活動の一つである。日本独自の「春闘」が、非正規労働者の労働条件改善も含めて、今後も働く者の生活と働きがいの向上につながることを心より祈念している。

バナー写真:連合の2024年春闘の決起集会で気勢を上げる参加者=2024年3月1日、東京都千代田区(時事)