世界を席巻しつつあるYOASOBIと日本発「Gacha Pop」の可能性

文化 社会 国際・海外- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

国内売り上げはキンプリ・乃木坂46より下

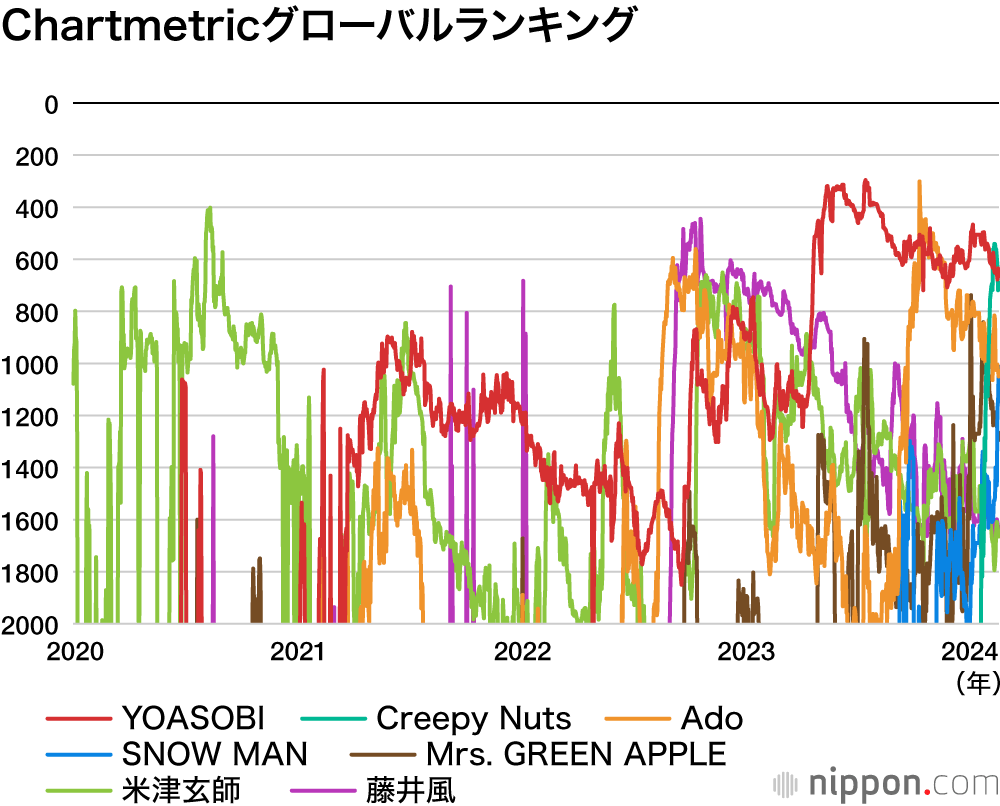

YOASOBIは今、日本音楽が国境を越えて広がる世界的ブレークの最前線にいる。音楽ストリーミング、SNS、TikTokなどデジタル視聴の総量値として1000万組のアーティストの世界ランキングを毎日計測する「Chartmetric」を見てみよう。

YOASOBIのikura(幾田りら)とAyase(提供:The Orchard Japan)

コロナ以後で日本人最高位だったのは、米津玄師の402位(2020年8月11日=世界1億人がプレイするゲーム「Fortnite」のバーチャルライブに米津が登場した後の波及効果)だった。YOASOBIは2021〜22年にランキングを駆け上がり、23年4月の「アイドル」配信後、7月15日に296位と過去最高記録を樹立。以後、世界ランクで400~600位を推移し、韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMなどと競っている順位帯だ。

「唱」のヒットでAdoが301位(2023年10月11日)や、「Bling-Bang-Bang-Born」(BBBB)が大ブレークしたヒップホップユニットCreepy Nutsが541位(24年2月10日)など、一時的な急上昇を除けば、23年以降、YOASOBIが「世界で最もよく聞かれている日本人アーティスト」の座にある。

だからといって、日本市場でもトップというわけではない。世界と日本の音楽市場の間には、とても深い溝がある。日本の「オリコン年間ランキング」のアーティスト別セールスでは、YOASOBIは国内8位の57億円(デジタル部門では約46億で国内1位)。7位は乃木坂46の60億円、1位King & Prince(キンプリ)は218億円で、4倍以上の差だ。一方、Chartmetric順位で乃木坂は5000~10000位、キンプリはSpotifyに配信すらしていないためランク外だ。

CDとストリーミングの比率が3対1の日本音楽市場と、1対4の(北米中心の)海外音楽市場、このどちらを向いて活動をするかで売上構成も順位もガラリと変わる。前者では現在も旧ジャニーズ系や「坂道」系(乃木坂46、櫻坂46、日向坂46など)が上位を占め、後者でYOASOBIやAdoなどが海外からアクセスできる日本人アーティストとして突出しているというちぐはぐな状況である。

「ガチャポップ」:王道から外れた楽曲たち

2023年5月、世界最大手の音楽ストリーミングサービスのSpotifyは、「日本のクールなポップカルチャーや音楽を新たなコンセプトで世界にプレゼンテーションする」プレイリスト「Gacha Pop」を公開した。YOASOBI、Ado、imase、米津玄師、藤井風、新しい学校のリーダーズなどを取り上げ、「What pops out!? Roll the gacha and find your Neo J-Pop treasure.(何が出るかな!? ガチャを回して新しいJ-Popのお宝を見つけて)」というコピー文を付けている。

Gacha Popとは、まさに日本のアニメ、ゲームの多様さをガチャにたとえて、何が出てくるが分からない面白さ、新奇性を表現した言葉だ。J-POPの勢いが増していることを象徴するプレイリストになっている。

2010年代には、AKB48、坂道系、ジャニーズや(EXILEなどを擁する事務所)LDH所属の “アイドル” や “TVスター” が、CD・音楽ライブ中心の「国内のメイントレンド」をけん引していた。一方、Gacha Popのアーティストたちの多くは、この「王道」から大きく外れたところに生息していた。

2007年、音声合成ソフト「ボーカロイド」の「初音ミク」が登場すると、同ソフトを使って楽曲づくりをするクリエーターたち(=ボカロP)が、動画配信インフラのニコニコ動画やYouTubeなどに精力的に投稿するようになった。

米津玄師は、ボカロPとして2000年代末から活躍し、ソニー・ミュージックレコーズ(同グループを総称して以後SMEとする)に所属したのは16年になってからだ。18年発売の「lemon」のヒットによって、世間一般に認知されるようになった “新しいアーティスト”である。

YOASOBIの作詞・作曲・編曲担当・Ayaseも、ボカロP出身。2019年10月に幾田りらとユニットを結成し、SMEから「夜に駆ける」をリリースしたのは同年12月。まだ4年強しかたっていない。Adoはボカロ楽曲の歌い手としてニコニコ動画で活動し、20年10月、歌唱力を評価されユニバーサルミュージックからデビュー。ボカロPではないが、imaseや藤井風も、テレビではなくSNS、動画配信から生まれたアーティストである。

2020年代に突如として世界に受け入れられるようになった新進気鋭のアーティストたちは、有力事務所に所属してCM・ドラマとセットでデビューしたわけでもなければ、有名プロデューサーのバックアップがあったわけでもない。あくまで個人的な表現としてニコニコ動画やYouTubeで配信を始め、フォロワーとしての視聴者を引き付け、口コミを通じて、アーティストとして磨かれてきた。こうした “セミプロ的” な人々が、後から事務所やレコード会社に見いだされて、「王道」を行くアーティストたち顔負けの実績を上げるようになったのだ。

下記のChartmetricランキングで見ると、2020年以降、米津玄師、YOASOBI、藤井風、Adoときて、23年になってようやく日本の「従来型」アーティストでもある(旧ジャニーズの)Snow ManやMrs. Green Appleがトップ1000位圏内に入ってきているのが分かる。

「マイナーデビュー」のアーティストたちのストリーミングの波及効果であることは明らかだ。同時に、コロナ禍のロックダウンでライブ活動ができない中で、日本の “メジャー・アーティスト” たちもストリーミングに注目するようになった結果でもある。

世界のトレンドに逆行

日本の音楽市場がいかに特殊かを見てみよう。世界でデジタル(ストリーミング、ダウンロード)売り上げがCD/DVDを超えたのが2015年、米国では11年、CD小売市場が早めに崩壊していた韓国に至っては03年。すでに全世界でも音楽市場の8割以上がストリーミングになっているにもかかわらず、日本はいまだにCDなどがデジタルの売り上げを上回っており、10年以上他国に “遅れている”、もしくは “完全に独自進化した市場” である(先進国では唯一無二)。

背景にあるのは、戦後の再販価格制度を適用してCD価格を高位安定させたこと、事務所がマーケティング戦略として、所属タレントのCD複数枚購入に熱心な中高年層市場を築いたことだ。こうした「唯一無二」の音楽生態系での勝ちパターンを踏襲しようとすると、どんどん世界のトレンドに逆行する。まさに「ガラパゴスの悲劇」だ。国外に出た途端に、アーティストの売り上げが10分の1になってしまうような孤立した市場環境の中で、海外にアクセスするモチベーションは生まれにくかった。

ガラパゴス的な日本音楽市場に見えた変化の兆しが、先述のSpotifyのGacha Popだ。日本発アーティストたちの新奇性が期待され、一定数のファンが獲得できるようになりつつある。この動きを大きく後押ししているのは、同時期に並行して起きていた動画配信によるアニメ市場ブームである。

アニメの世界観を創造的に解釈

分かりやすいのは2023年のアニメ『推しの子』(4-6月期)の主題歌となったYOASOBI「アイドル」であり、24年の『マッシュル-MASHLE-』(1-3月期)の主題歌、Creepy Nuts「BBBB」である。これらが大ヒットしたのは、当該アニメへのリスペクトを感じさせつつ、その世界観を新しい形で解釈し、作品世界を拡張する楽曲になっているからだ。

1990~2000年代の「すでに出来上がっていた曲をアニメに当てはめる」や「ラストでアニメタイトルを絶叫する」といった表面的なコラボとは全く違う。『推しの子』のように、「アイドル」の歌詞が後々、アニメの原作マンガの伏線となるなど、音楽を物語の本筋とは別次元の、もう一つの “キャンバス” にしたことが大きい。

もちろん「人気アニメにタイアップしたから」という単純な話でもない。アーティストのアニメコラボ曲は数多くあり、その中には特に話題にならなかったものもある。アニメがはやれば必ず楽曲がはやるわけでも、楽曲が良ければアニメもはやるというわけでもない。あくまでそれぞれの「世界線」(本来のストーリーとは異なる展開・パラレルワールドなど)が見事なハーモニーを奏でたときに、視聴者の熱狂的な支持を獲得するのだ。

オールアジアの共鳴効果

Gacha Popの全てが、アニメ由来というわけではない。imaseも藤井風もアニメタイアップではなく、あくまでその楽曲の独自性にK-POPのスターたちが魅了され、引用したことが発火のきっかけになっている。藤井風にいたっては、日本語のままではやっている。

(ヒップホップ/R&Bガールズグループ)XGなどの楽曲もそうだが、その流通過程を見ると、日本楽曲好きのアジアのインフルエンサーが取り上げ、韓国やタイ、インドネシアでバズを生んだものが、その後欧州や南米などを経由して北米に届く事例が多い。

今の日本楽曲の売れ方も、コロナ禍の3年間で急伸した「K-POPをきっかけとするアジア文化への興味」の延長線上として、日系への興味が拡張したというのが私の仮説だ。

2023年以降の日本楽曲のストリーミングによる海外での視聴ヒットは、その5、6年前から始まったアニメの動画配信や、2010年代後半からビックウエーブとなっていたK-POP音楽のストリーミング流通が背景にある。日本発楽曲が世界市場に定着するには、この「ボーナスステージ」が続いているうちに、多くの作品を送り出し続ける戦略が必須だ。今こそ、世界に向けて発信したいアーティストたちの背中を強く押すタイミングだろう。

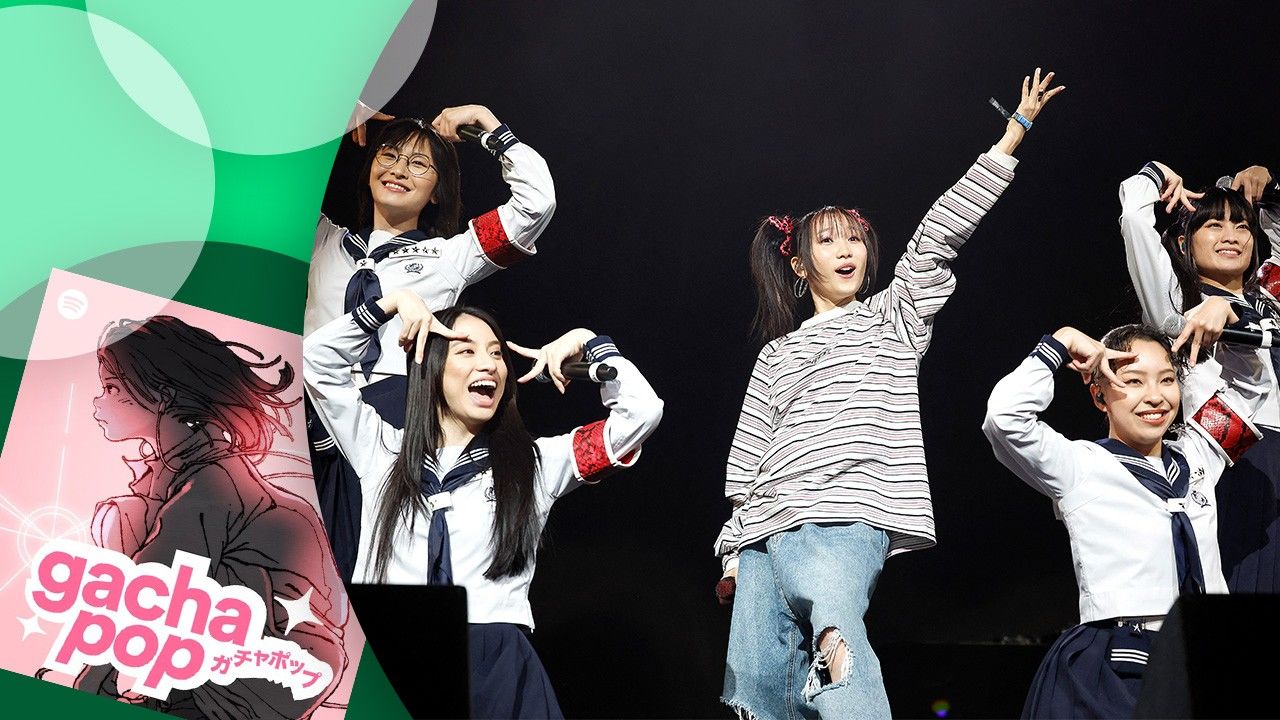

バナー写真:「Gacha Pop」アイコン画像/2024年4月、米カリフォルニア州で開催された「コーチェラ・バレー・ミュージック&アート・フェスティバル2024」に出演した際のYOASOBIのボーカル・ikura(中央)と、新しい学校のリーダーズのメンバー(AFP=時事)