春闘方式による賃上げの意義と限界: 打開に向け労働組合改革、労働市場の改革を

経済・ビジネス- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

高い賃上げ率も、労働分配率は低下か

2023年の春闘は、久しぶりに高い賃上げ率を実現した。連合の最終集計結果(7月3日集計)によると3.58%で、連合としては1993年の3.90%以来の高水準となった。この賃上げ率は、民間エコノミストが23年度の消費者物価上昇率として見込む2.8%を上回っている(※1)。つまり23年度としては実質賃金の上昇が期待できる結果だ。個々の雇用者にとっては、十分な成果のように見える。

しかし、マクロ的に見ると、評価は変わってくる。前述の賃上げ率は定期昇給分を含むが、マクロ的に重要なのは賃金総額の伸びをもたらすベースアップ分である。これだと2.12%と低くなる。ベア分が全ての雇用者の一人当たり賃金の伸びに相当すると考えれば、これに雇用者数の伸びを乗じると、マクロ的な賃金総額(雇用者報酬)の伸びが求まることになる。

23年度における雇用者数の伸びを0.5%(これまでの実績の前年同期比)と考えると、雇用者報酬の伸びは2.6%程度になる。仮に23年度の国民所得(≒国民純生産)の伸びが民間エコノミストの予測による名目国内総生産(GDP)成長率と同じ5.1%程度になると考えると、国民所得に占める雇用者報酬の比率である労働分配率は、23年度は低下する可能性が高いのである(※2)。

近年の賃上げは国民所得の伸びを下回る

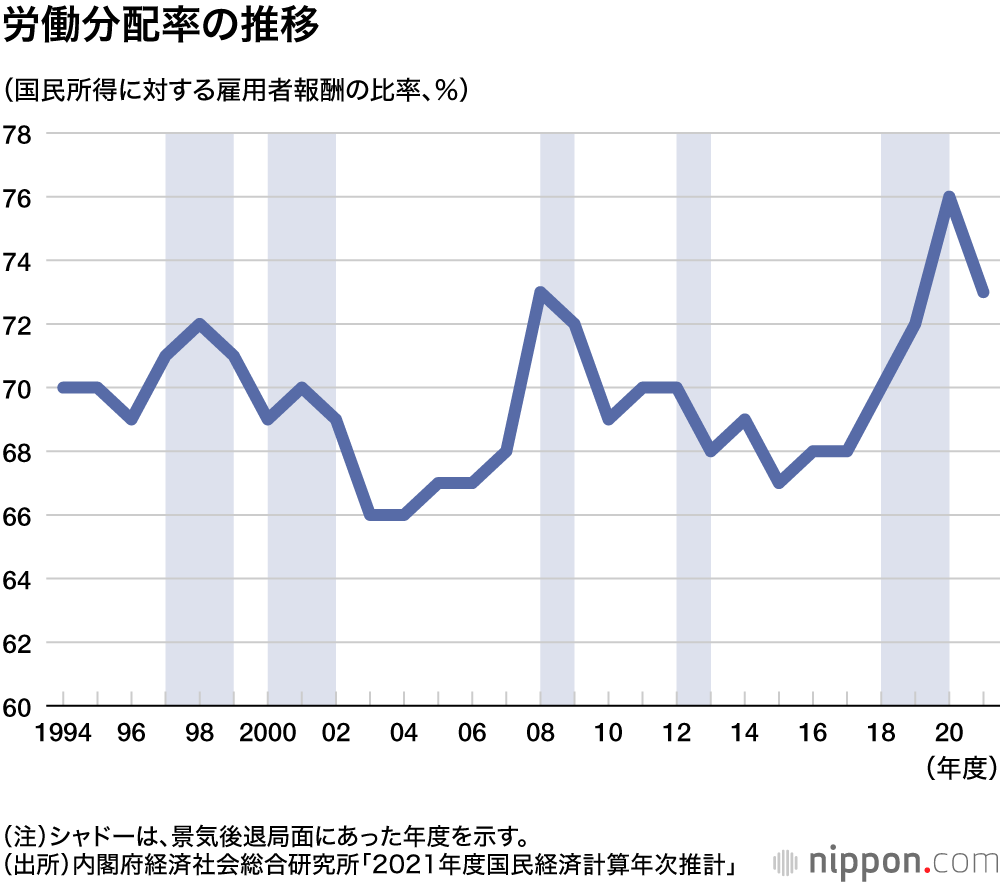

現在のように景気が拡張局面にあれば、労働分配率は上昇すると思われるかもしれない。しかし景気拡張局面で労働分配率が低下するというのは、実は近年の通常パターンである(図1)。他方、これとは対照的に、景気後退局面になると労働分配率は上昇している。

このように労働分配率が景気循環と逆の動きを示すのは、現在の日本の雇用システムが終身雇用と年功型賃金の組合せになっていることに関係している。景気悪化でも雇用調整や賃金カットは行われにくいので、労働分配率は上昇する。他方、景気が良くなると雇用者数も賃金も増加するが、国民所得の伸びほどではないので、労働分配率は低下する。

このような対照的な動きが均等に表れるのであれば、長期的な国民所得と賃金の伸びは乖離(かいり)しないかもしれない。しかし、実際には、景気後退局面よりも、景気拡張局面の方が長期にわたるので、労働分配率の低下局面が上昇局面を上回ることになる(前掲図1)。この結果、長期的には国民所得を下回る雇用者報酬の伸びしか実現できない。下回った分は、企業に利潤として分配される。

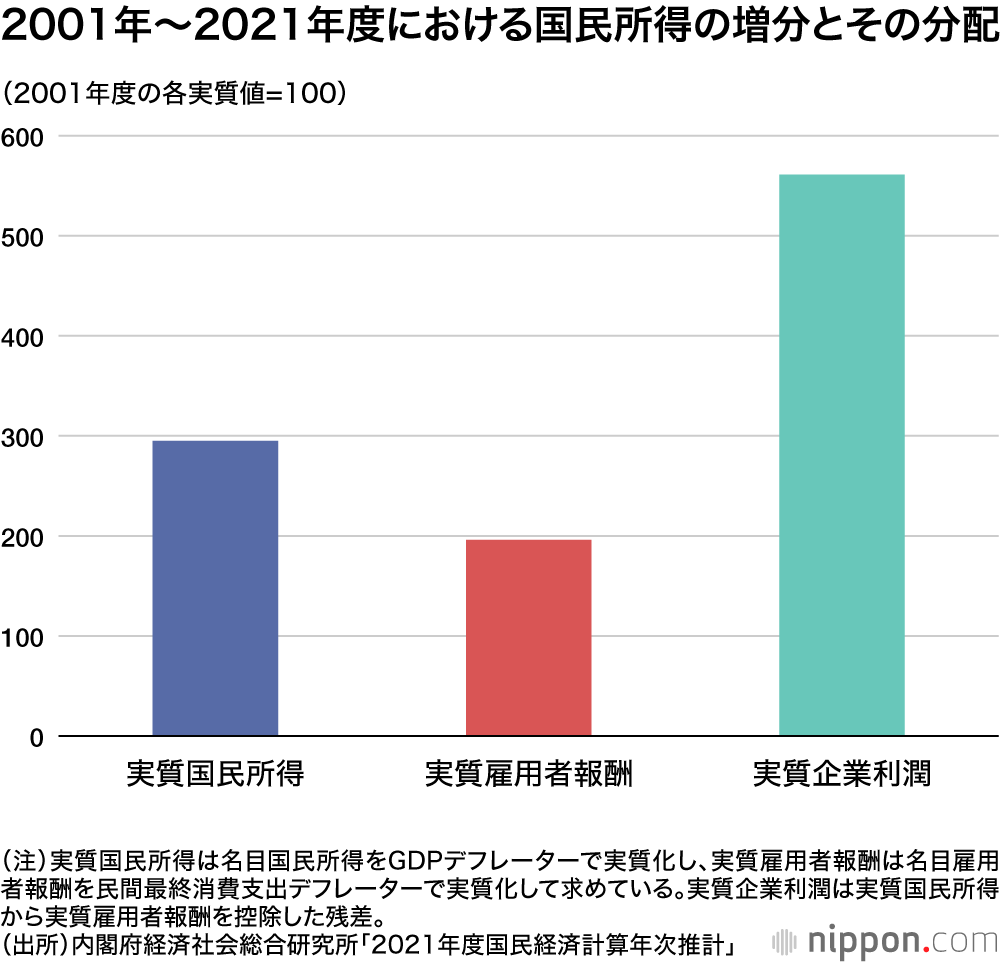

長期的に国民所得がどのように実質賃金と実質利潤に分配されたてきたかを見るために、2021年度までの20年間における実質値の累積を比較してみると、実質賃金が国民所得の伸びに追いつけていないことが確認できる(図2)。今年の春闘も、このような傾向を打ち破るものとはならなかった。

春闘方式による賃上げの意義

春闘の歴史は、高度成長期の入り口にあたる1955年にまで遡る。それまでの日本の労働組合は企業別に組織されていたこともあり、経営側に対する交渉力が弱かった。その弱さを補うために、労働組合同士が産業別にまとまった上で、毎年春という特定の時期に、同時に賃上げ要求をしよう、ということから春闘が始まった(※3)。

こうした労働組合側の攻勢に対し、当時は経営側も応えやすい状況にあった。一つは、高度成長期にあり、企業収益が大幅に伸びていたため、賃上げに応じやすかった。もう一つは、同一産業の全ての企業が同時に賃金を上げるのであれば、国内同業他社が主な競争相手であった当時は、相対的な競争力に影響を及ぼすことがなかったからだ。

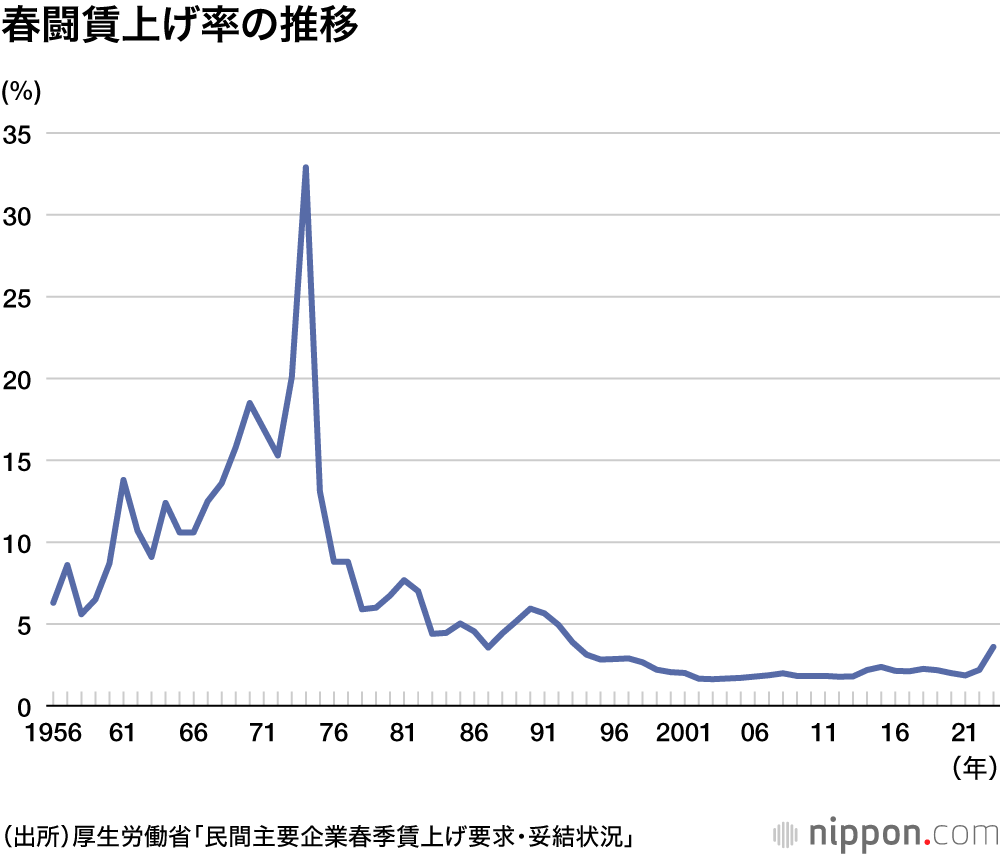

この結果、1960年代の春闘賃上げ率は概ね10%を超えた(図3)。こうした賃上げがもたらした家計消費の増加は、設備投資の増加と並んで当時の高度成長を支えることにもなった。この時期は、まさに「成長と分配の好循環」が成立していたのである。

こうした関係は、1973年の第1次石油危機を境に大きく変わる。74年の賃上げが32.9%と極めて高くなり、企業収益を圧迫することになったのである。このまま高い賃上げが続くと、不況とインフレが併存するスタッグフレーションを長引かせかねないとの懸念を生むことになった。このため、経営側から賃金抑制が求められ、労働組合側からも賃金自粛論が出てくることになった。春闘賃上げ率は、76年度以降は10%以下に、80年代後半にかけてはさらに4%前後にまで低下することになるのである。

しかし、このような春闘の変化は、日本がいちはやく第1次石油危機の影響から脱し、第2次石油危機の影響も軽微なものにとどめることができた要因として高く評価された。経済協力開発機構(OECD)も、企業単位の交渉をベースにしていながら、マクロ経済的な影響にも配慮した賃上げを実現する労使間の集団的交渉方式としてShunto systemに注目をしている(※4)。

春闘方式の前提条件が変化

春闘は1990年代以降、企業の経営環境が一段と悪化するで、その限界を見せることになる。バブルの崩壊によってリストラが迫られたことを契機に、雇用維持が優先されることになり、春闘賃上げ率は、90年代に5%台から2%台へ、2000年代に入ると1%台へと低下した。

春闘のあり方は2010年代に入ってアベノミクスが登場し、政府がデフレ脱却のために賃上げを重視し、そのために減税を導入したり、財界に賃上げを要求したりするようになっても変わらなかった。春闘賃上げ率は引き続き2%台にとどまり、国民所得を下回る雇用者報酬の伸びしか実現できないような状況が続くことになった。

春闘の賃上げ率低迷は、端緒としてはバブル崩壊の影響が大きかったが、長期的に見ると高齢化が進み、人件費が増加傾向をたどる一方で、新興国や発展途上国との競争が激化し、コスト削減圧力が強まったことが挙げられる。これは経営側と労働組合側の双方に大きな影響を与えることになった。

まず経営側にとっては、企業の賃金支払い能力が著しく低下した。そのため、正規雇用の賃上げを極力抑制するとともに、非正規雇用を拡大させることになった。また賃金体系そのものも、定期昇給やベースアップの前提となっていたような年功型のものから、生産性向上を促し、業績にも連動する成果主義的なものに転換する動きが強められた。

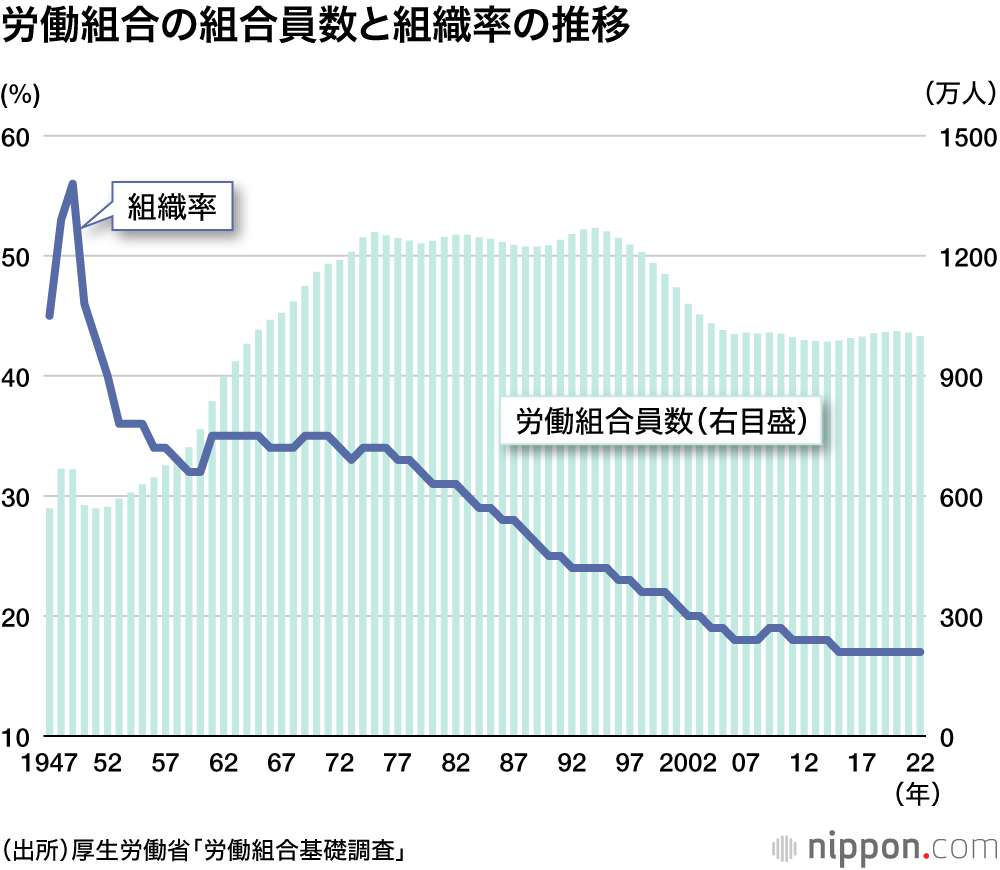

他方、労働組合側にとっては、これまで労働組合の対象外にあった非正規雇用が拡大することで労働組合の組織率が下がり、交渉力が著しく低下した。労働組合の組織率は1949年の55.8%をピークに低下傾向にあり、2022年には過去最低の16.5%を記録している(図4)。

国民所得の伸びに見合った賃上げを

春闘がこれまで前提としてきたような条件が変化する中で、国民所得の伸びに見合った賃上げを実現するにはどうすればよいのだろうか。

第1に、労働組合の改革である。労働組合の交渉力を高めるために、まずは組織率を引上げることが必要である。現在の労働組合の主体となっている正規雇用の組織率の低下に歯止めをかけることはもちろんのこと、近年増加しているパートを中心にした非正規雇用の組織率を引上げることも重要である。パートの組織率は、近年上昇しているとはいえ、2022年時点でもまだ8.5%でしかない。

労働組合の組織率が大企業に偏っていることも問題である。1000人以上の民営企業では組織率が39.6%と高いのに対して、100-999人の企業では10.5%、99人以下は0.8%と極端に低くなっている。中小企業における組織率をいかに高めるかは大きな課題である。

第2に、労働市場の改革である。現在の労働組合は終身雇用制を前提にしている。しかし、終身雇用制の下では、新卒採用では企業間の競争が働いても、いったん採用すると企業の立場が圧倒的に強くなる。それでは賃上げ要求は通りにくい。状況を打開するためには労働市場の流動性を高め、市場の力を借りて雇用者の交渉力を高める必要がある。新卒以外の人材についても企業間での競争が働くようになれば、企業にとって必要な人材については、企業への貢献度にふさわしい賃金が提示されるはずである。

ただし、労働市場の流動性を高めることは、雇用システムに大きな影響をもたらすだろう。転職が多くなれば、それは終身雇用でなくなることを意味する。また、賃金が企業への貢献度で評価されれば、年功型賃金体系も変わらざるを得ない。企業が長期的視点から企業内訓練を与えることもできなくなるだろう。そうした変化は、企業別に組織された労働組合のあり方にも変化を求めるものになる。

雇用システムを大きく変えるような改革を行うことは容易なことではない。しかし、雇用者の賃上げの低迷を打開するためには、そうした大胆な改革に取り組むほかはないように思われる。

バナー写真:2023年春闘の決起集会で気勢を上げる連合の芳野友子会長(中央)ら=2023年3月7日、東京都千代田区(時事)

(※1) ^ 本稿で引用している民間エコノミストの予測は、日本経済研究センター「ESPフォーキャスト調査」の2023年9月調査結果による。

(※2) ^ 正確には、ここでいう国民所得は要素費用表示で考えているので、「国民純生産」から「生産・輸入品に課される税マイナス補助金」を控除したものである。

(※3) ^ 春闘の歴史については、萩野登(2023)「春闘を中心とした賃金交渉の経緯―転換点にあたって労使はどう動いたのかー」、JILPT緊急レポート、労働政策研究・研修機構、を参照。また、春闘の経済的評価については、齋藤潤(2023)「春闘の歴史とその経済的評価」、齋藤潤の経済バーズアイ(2023年10月)、日本経済研究センター、を参照。

(※4) ^ 例えば、OECD(2017), OECD Employment Outlook 2017, OECD Publishing のChapter 4 を参照。