-オミクロン株の新規感染者だけで見ると、東京都を中心に全国的にもやや減少し始めました。これを「ピークアウト」と評価していいものかどうか考えを聞かせてください。

確かに流行の山と言えば、峠を越えているようだ。しかし、そこから先、第5波のような急速な下り坂なのか、それとも緩やかに下がっていくのか。あるいは、だらだら続いていくことも考えておかなければいけない。患者が一気に増えたため、地域によっては登録や報告が間に合わず、遅れた分が後で積み上がってくることもあり、現実との乖離(かいり)が起きている可能性もある。全体として楽観視するわけにはいかないが、だからといって悲観しなきゃいけないという状況でもない。数が減っていくということ自体は非常に良いこと、ありがたいことと捉えている。

-オミクロン株の中で、感染力が一段と強い「BA.2」系統という新種が現れていますが、感染増を引き起こさないでしょうか。

現代は非常に物事が早く分かり、一歩先が見えるようになってきた。その代わりに不確実なものも含めて全部目の前にしてしまうので、一喜一憂する傾向が前よりも強くなっている。結論だけを急いで不安になったり、楽観的になったりする必要はなく、淡々と相手の動きを見ていくべきだ。

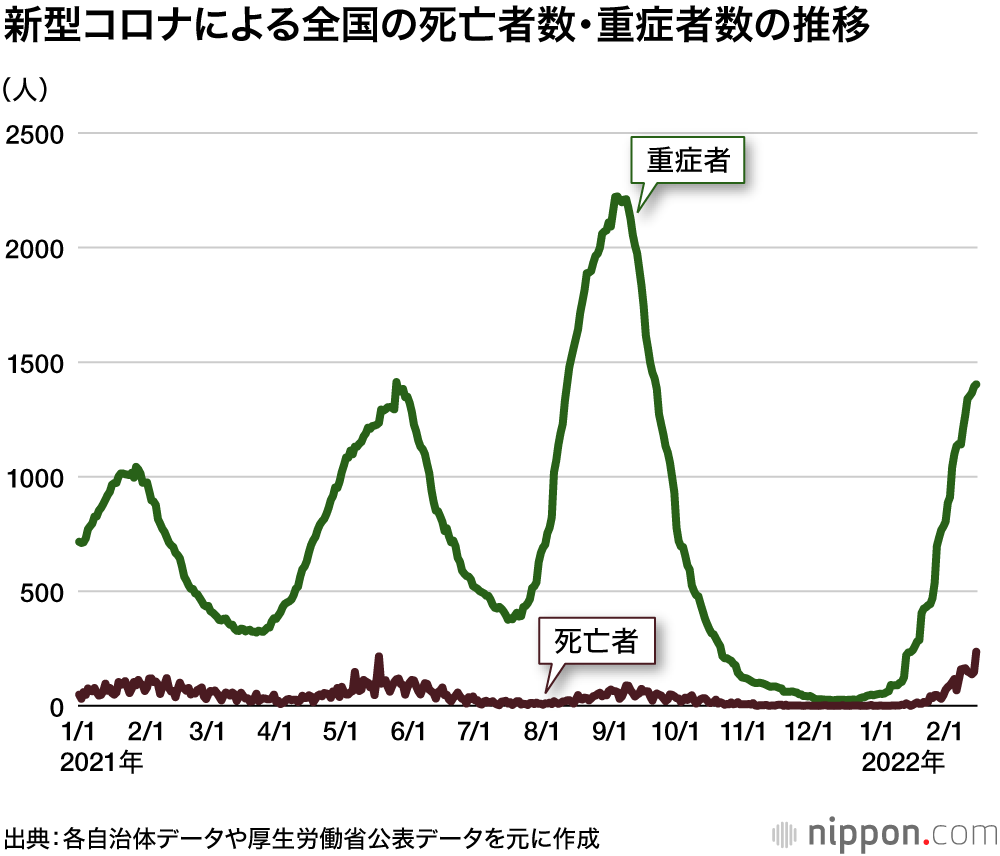

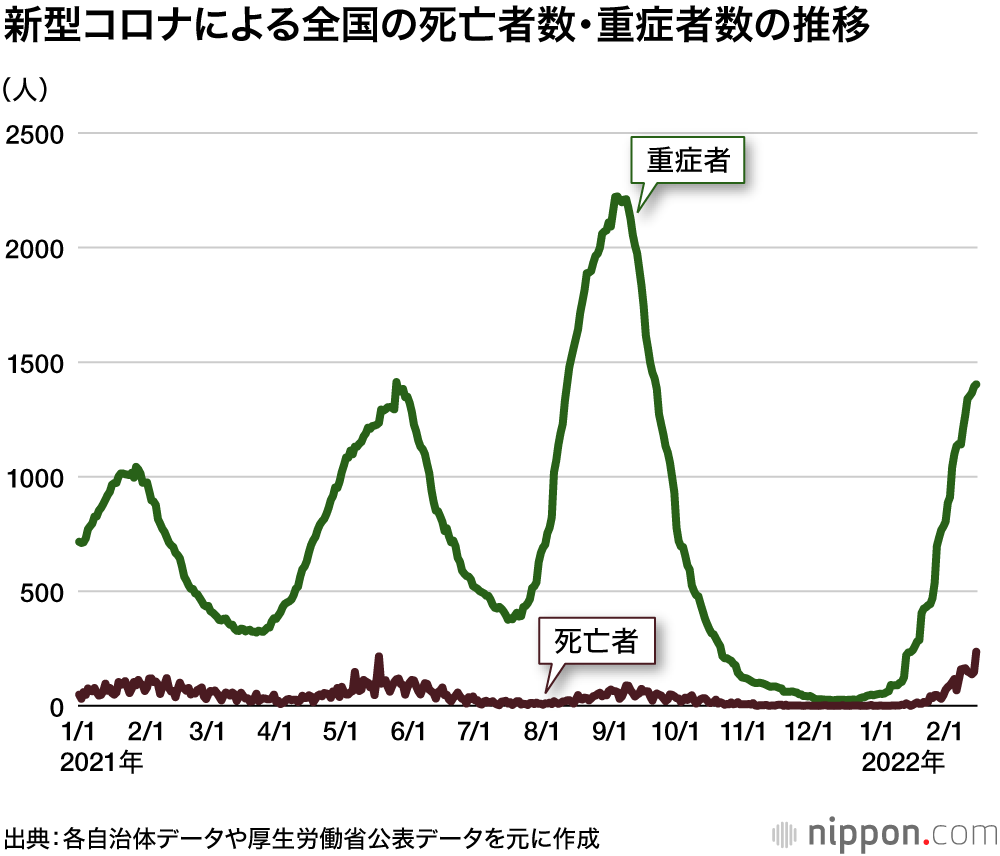

-感染者は減る傾向を見せ始めているが、1日当たりの死亡者数は増え続け、過去最高を更新しました。ワクチン3回目接種のペースも遅く、懸念されます。

何であれ呼吸器感染症を引き起こす病原体が広がれば、高齢者のリスクは高い。それを抑えるためにはワクチンも薬も予防も必要だし、介護・看護も含めた総合力が必要になる。リスクをできるだけ排除しなければいけないが、冷たい言い方をすれば、高齢者のリスクを完璧に取り除くのは無理だ。穏やかなみとりができるようにすることもまた必要だと思う。

-高齢者を守るにはワクチンの3回目接種を急ぐ必要があるが、「2月末までに高齢者・医療従事者合わせて 3750万人接種完了」との政府目標達成は難しいのでは。表現は悪いが、手遅れになりませんか。

不可能そうだから「何をやっているんだ」と批判するのではなくて、 不可能が少しでも可能になるように努力しないといけない。 数字というのは目標だから 「達成しなかったから失敗だ」ということではなく、少しでも増やして行かないといけない。そもそも矢であり、弾であるワクチンがないといけないわけで、それがどのぐらいあるかによって計画が立てられる。いろいろな交渉があるので私には分からないところがあるが、ぶつぶつ言ってないで少しでも良くなるようにして行かないと前向きにならない。

高齢者施設のクラスター発生の背景

-高齢者にワクチンが行き届くまで、どう時間稼ぎしたらよいですか。何か有効な手段はありますか。

まだワクチンが間に合わないという状況であれば、古典的な「医薬品によらない対策(non-pharmaceutical intervention)」が必要だ。3密を避けるとか、 ソーシャルディスタンスとか、手指衛生とかだ。また高齢者は子供と違って自分の身を守ることができるのだから、そういう事を自らやらないといけないし、ご自分でできない人は施設や介護の場で、みんなでサポートしてあげないといけない。

-高齢者施設でのクラスター発生事例が非常に多いのは、なぜでしょうか。職員など感染ルートが特定しやすいので、手の打ちようがあると思うのですが。

介護施設とか高齢者施設は基本的に医療施設ではない。これまでも感染対策について、そんなに強いところではなく、医療施設に比べれば基本的な対策を十分に行っていない施設は少なくない。対策のためには設備費であったり、器材購入などのお金がかかるので、人手も含めてなかなかそういう所へ手が回ってない。看護師がいても医者がいつもいるわけではないとか。それらを良い方に向けていかなくてはいけない。まず今すぐにでも取り得る手段は、高齢者ご自身や高齢者施設の利用者とスタッフも含めたワクチン接種だ。お年寄りを守るために必要な人材に対して、対処するのは非常に重要だ。

-医療現場のひっ迫具合はどのような感じですか。

1~3月は通常でも救急医療に追われる季節なので、それに加えてのコロナ患者への対応を迫られており、医療関係者に焦る気持ちはある。第5波ピークの昨年8月当時に比べれば、ベッド数は増えているが、広い意味での「重症」(酸素がなければ具合が悪くなるなど)という人は医療機関にだんだんたまり始めている。また高齢者の入院によって医療だけではなく、看護・介護の負担は大きく増えている。

子供の感染、高齢者に波及の恐れも

-10代以下の子供の感染者が増えている。今まで子供はコロナにかかりにくいと言われていたが、オミクロンは子供にも感染するという特徴があるのでしょうか。

オミクロンの特徴かどうかは性急には言えず、証明は難しい。今までは20~30代の若い年代がかなりの数を占めていたが、それぞれが気を付けた、ワクチンを受けた、かなりかかってしまったなどの事情から、その年齢層はだんだん落ち着いてきた。その結果、相対的に高齢者と子供が増えてきた。ウイルスの方からすれば、これまでの相手がもう防御しているとなれば、防御の弱いところに矛先を向ける。一つは高齢者で、特に免疫が落ちている人やワクチンを接種してない人を狙うわけだし、もう一つは集団として暮らして、コロナに対する免疫を持っていないところがターゲットになる。

-子供が感染すると、家庭に持ち込まれて親にうつし、感染の増加をより加速させるという側面はありますか。「子供⇒家庭⇒社会⇒高齢者」という感染経路もあり得るでしょうか。

それはあり得ると思う。しかし、目下のところ子供から一気に社会へ、というわけではない。そうすると、高齢者や社会を守るために、子どもの行動をストップさせるかどうか。子供にワクチンを積極的に接種させるかどうかという議論になってくる。学校を休ませるなど子供達に制限をかけて、彼らの未来にマイナスの影響を及ぼしてでも感染を防ぐのか。あるいは大人たちがもっと防ぐようにして、感染が広がらないようにするのか、という選択にもなってくる。子供たちの間での流行が爆発的に多くなれば前者もあり得るが、現状では私は後者だと思う。

休校の場合、一握りの病人・感染者がいて、病人ではない大多数の子たちも休ませてしまうことになる。病気の子供をみるということであれば、ある程度やむを得ないものの、元気な子供たちが学校に行けず、遊びにも行けず、家の中にいるとなれば、働く親がその多くの子供たちの面倒を見なければいけないという問題がある。現実に医療機関ではそういう問題がスタッフの中で起きており、医療機関での人手が足りなくなっている。今後は他業種にも同じことが及んでくることは当然ある。

自宅療養の激増

-自宅療養者も昨年の夏同様に非常に増えて、突然亡くなるケースも散見されます。フォローアップセンターなど対応する仕組みはあるが、うまく機能しているのでしょうか。

症状の軽い方は自宅療養という方法があり、必ずしも入院する必要はない。「お家で様子を見てください。お大事に」というのは、どの病気でもある。ただし、具合が悪くなった人がちゃんと医療にアクセスができて、その方を引き取れるという状況にしておかないといけない。現状では欠点はいっぱいあるけれども、第2、3波のあの少ない時に大騒ぎしたのに比べれば、以前よりは改善は見られていると思う。しかし、もっと充実に向けていくことは、今、そしてこれからの備えとして必要だ。

-治療薬がまだ全然足りない感じです。これが出回ると、安心感が相当違ってくると思うのですが。

その他の感染症やがんに比べて、新型コロナの薬は軽症者も含めれば多くの人々が対象になる。一方では、そこに自ずと「生産の限界」がある。できるだけ生産者には潤沢に出してもらいたいし、税金でサポートもしなければいけない。しかし、最初から全員分をそろえるのは無理だ。全部できるまで待つわけにはいかないから、できたところから出してくることになる。だから行き届かない人は絶対出てきてしまう。できるだけ薬を使わないで済むように、つまり病気にかからないようにしておくに越したことはない。

6カ月か8カ月か、接種間隔で政府混乱

-ワクチンの3回目接種が諸外国に比べて遅れた経緯ですが、日本は2回目接種から「8カ月間隔」との考えに固執したのはなぜか。先生が会長代理を務める「基本的対処方針等諮問委員会」の11月会合で、「6カ月に短縮すべきだ」という意見が相次いだと報道されていますが、事実でしょうか。

11月会合のことは明確には覚えていないが、6カ月後か8カ月後かの議論は基本的対処方針分科会の議論ではなかったのではないかと思う。予防接種の導入、接種方法、接種間隔などの予防接種の基本的な問題は、予防接種・ワクチンに関する専門家の集まりである「厚生科学審議会予防接種部会」で行われているので、基本的対処方針分科会にとって、そこは役割ではなく、「待ち」の立場。

添付文書上で6カ月後から追加接種可能として承認事項になっているので、医学上は問題ないが、ワクチンの準備や接種のアナウンス、接種券の配布、会場の手配その他準備期間がないと、自治体からすると2カ月早めるだけで案内や会場がガラッと変わってしまうというような、オペレーションの問題でたぶん8カ月にしたのだろう。

一度「6カ月」という声が出て、また「8カ月」と跳ね返り、また「8カ月」が「6カ月」に跳ね返りということが繰り返されていた。それと、あの時点では3回目接種よりも2回接種の完了が先決だという議論もあった。

こういうパンデミックとか、新しい感染症が出てくることに対する備えとしては決して日本はやってなかったわけではないが、それに対する国やメディア、社会の支えは弱かった。2009年の新型インフルエンザ流行の前からそう思っていたし、09年後は特にそう思っていた。対策をもっと充実させなくちゃいけないし、検査の充実も求めたし、それにはお金もかかると主張してきたが、この10年間で進んだ面もあるが、決して充実はしていない。

参議院予算委員会で答弁する岡部信彦氏(時事)

-現在のまん延防止等重点措置は飲食業を主な対象としていますが、子供の感染拡大など様相が変わっている中で、今まで通りの対策でいいのか考えを聞かせてください。

全体として飲食店の多くはかなり感染対策を講じてきている。もちろんやっていないところもあるが、問題は飲食時の行動など、お客さんの問題の方が大きい。でも飲食店の問題は世の中の関心を引きやすいが、それは今回の問題の一部のことであって、子どもたちの教育とか、大学教育とか、留学生の問題とか、そういうところにも社会は目を向けるべきだ。飲食店自身とお客さんの理解もだいぶ進み、飲食店を介したクラスターはずいぶん少なくなってきた。飲食店での感染比率は低下しているのだから、ますます対策の対象をスイッチするべきだと思う。

-人々の行動変容への影響という点で、新型コロナ感染症対策分科会が果たしてきた役割は大きく、東京五輪に関しては尾身茂会長の発信力が目立ちました。ところが、オミクロンについては歯切れが悪く、「大切なのは人流よりも人数制限」との発言もありました。迷いがあるのですか。

尾身さんが会長を務める感染症対策分科会や基本的対処方針分科会のメンバーは、医療関係者だけではなく、保健所長や県庁など自治体代表、経済界の人、法律学者など分野としては広く、当然ながら最初から意見が一致しているわけではない、意見の幅はかなり大きく、そこを集約して話しているのが尾身会長のメッセージだ。必ずしも自分の意見だけで言っているわけではない。

「人流よりも人の集まり方」と言ったのは、確かに言葉が足りないところもあったと思うが、その言を伝える側にも問題があるだろう。彼の本意は、 人の流れをある程度動かした上で、制限すべきところは注意しようということ。でも、「人の流れを止めなくていいから、もう動きは普通にしていいんだ」とのニュアンスで前面に出てしまったのではないか。

-コロナとの戦いもついに3年目に入って来ました。ベクトルとしては弱毒化して行くとか、普通の病気になって行くとか、見通しはどうですか。

ウイルスが相手というのは自然を相手にしているようなもの。自分たちの思い通りになっているわけではないから、楽観的な願い通りに行くとは限らない。でも、ワクチンが1年足らずででき、 2年ぐらいでほとんどの人に接種できたというのは素晴らしい科学の進歩であり、人工的にウイルスの動きを変えてしまっている。少しでも早く日常の生活に戻れるかどうかは、人間とウイルス間のせめぎ合いであり、それには人々の努力が必要だ。

バナー写真:航空業界が行っている新型コロナウイルスワクチンの職域接種を視察する岸田文雄首相(左から2人目)=2月12日に羽田空港で。代表撮影、時事=