流域治水:気候変動危機の時代における治水対策

防災 社会 環境・自然・生物 暮らし 気象・災害- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

限界を迎えた従来の治水対策

日本の治水対策が歴史的な転機を迎えた。2020年、国土交通省が、「流域治水」という方針を発表したからだ。ここにいう「流域」は、「氾濫原」のことではない。「氾濫原」は河川が運んだ堆積物によってできた平野で、豪雨などで川が溢れた際に水をかぶる低地のことだ。それに対して「流域」は雨の水を川に変換する地形、生態系を指す。これからの日本の治水は、「流域の構造・生態系と、そこで展開される人為的な利用全体を視野に入れて進めるべし」との方針が示されたのだ。しかし、そもそも水害や土砂災害は、豪雨時に大量の雨水が流域に集まってくるために発生する現象だ。「治水は流域で進めるべし」という方針が、なぜ今、歴史的転機になるのか。説明が必要だろう。

従来の治水対策は、河川法に基づく河川・水系の整備・管理と、下水道法に基づく水道諸施設の整備・管理を基本とするものだった。河川・水系も、下水道施設も、流域の一部にすぎない。流域内には緑地、農地、都市域の諸施設があり、豪雨の際、雨水はそれらを含む流域全体から集まる。

従来の方式では、流域の土地利用に大きな自由度を与える工夫がなされてきた。氾濫・水害の制御を河川・下水道事業に集中させることによって、緑や農地の管理、居住・産業などの土地利用に関する治水上の制約を緩和させ、列島の急激な都市化を支えてきたのである。しかしこの分業方式が十分に機能しない事態に陥っている。河川・下水道整備事業への予算不足だけがその理由ではない。河川・下水道整備だけでは、気候変動がもたらすと予想される想定外の豪雨に対応しきれない危険性が高くなっているのである。

緑地や水田の遊水効果を活用

近年、日本列島は立て続けに大河川の豪雨水害、丘陵・山地における激甚な土砂災害に見舞われている。これを気候変動(温暖化)の表れと断定することはまだできないが、豪雨危機への新たな適応体制を構築すべき時が来たといった認識が急速に広がっているのは事実である。その具体的な表れが、温暖化豪雨時代に適応するための流域治水の提案となったのである。

この新方式では、河川整備、下水道整備に加えて、流域内の緑の領域が提供する保水・遊水(ゆうすい)効果を活用する「グリーンインフラ」の整備、水田など氾濫原空間が提供する遊水効果に期待する「あふれさせる治水」などが強調された。そうして流域の地形・生態系、さらにいえばそこに展開する生活圏の整備・活用方式全体をもって温暖化適応をめざす方針が明確にされたのである。

適応策としての目標は、以下の3点に要約される。

- 豪雨がもたらす洪水などの規模を抑制する

- 氾濫など災害の範囲を制限する

- 被災後の復興を円滑にする

関連法の改定なども進められており、全国109の1級水系の主要な河川については、すでに「流域治水対策プロジェクト」という名称で、初発の流域治水計画も公表された。しかし、どの計画もまだ、「河川・下水道の整備」「グリーンインフラ計画」「あふれさせる治水計画」「都市計画そのものの見直し」を含む総合計画の形にはなってはいない。これから逐次改定を経て、いずれは流域治水促進法のような総合法が実施されて、主要河川流域ごとの流域整備計画が法制化される展開になるのかもしれない。

すでに流域治水に取り組んできた鶴見川

国全体ではこのような状況だが、実は、「総合治水」という呼称で、41年間にわたって「流域治水」を先取りし、成果を上げた1級水系がある。東京都と神奈川県の境界域を流れる鶴見川水系である。東京、川崎、横浜の中心地から半径30キロの領域に収まる流域を持つ同水系は、第2次大戦後、住宅利用を中心とする急激な開発圧にさらされることになった。

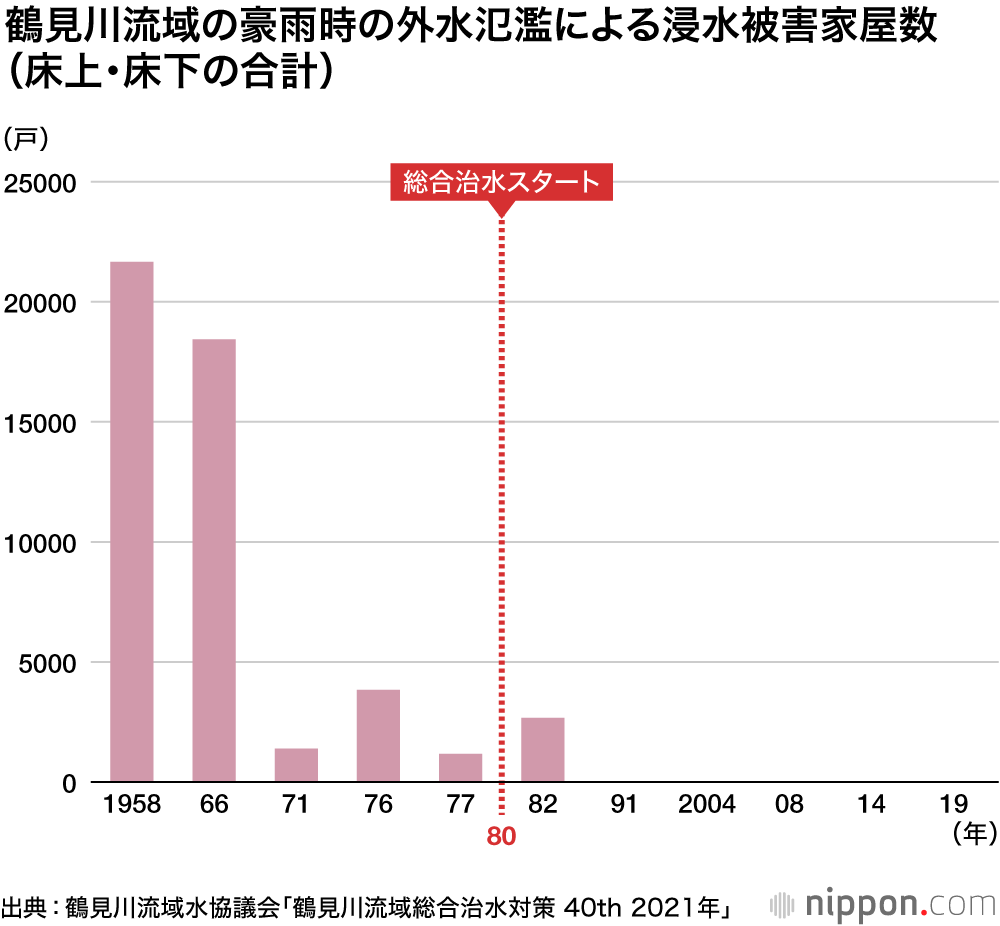

そして1970年代半ばの段階で、豪雨とも言えない雨量で数千軒の外水氾濫が発生する状況となり、通常の河川、下水道整備による治水が限界に達する事態に直面した。さらなる開発も不可避といった状況のもと、当時の建設省(現・国土交通省)河川局は、河川・下水道整備の強化に加えて、保水地域の緑の保全、水田の遊水地利用、一定規模を超える開発行為に伴う雨水貯留施設の設置などを柱とする流域対策を、国、自治体が連携して推進する「鶴見川流域総合治水対策」を1980年にスタートさせた。名称を別にすれば、2020年の流域治水と原理的には同じ施策である。

それから41年、鶴見川流域では、築堤、大浚渫(しゅんせつ)、大小5カ所の遊水地の設置を含む大規模な河川整備、大容量の雨水貯留管設置を含む下水道整備と並んで流域各地で緑の保全が進み、地域の開発行為に伴い大小5000を超える雨水貯留施設(=雨水調整池)も整備され、今日に至っている。

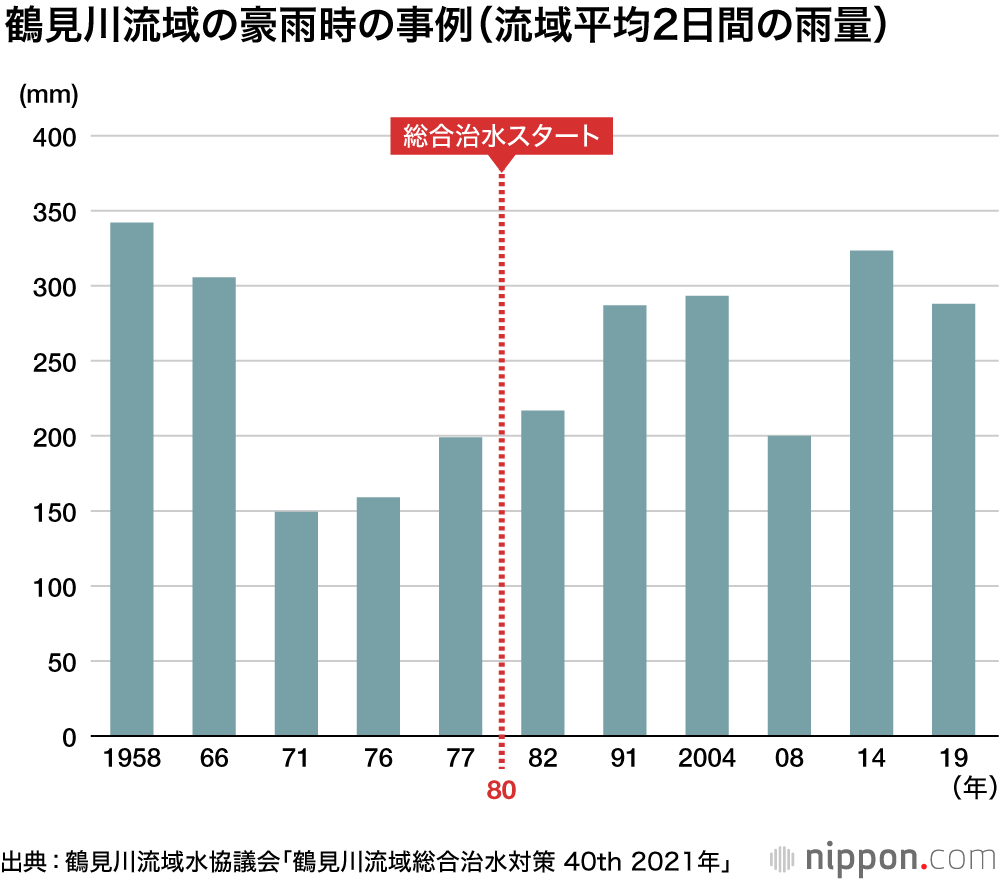

「鶴見川流域総合治水対策」は明快な成果を上げている。1950年、60年代には、2日間の流域平均雨量300ミリ規模の豪雨によって2万件規模の床下床上浸水被害があった。それが1990年以降,同規模の数回にわたる豪雨被害に遭っても外水氾濫のない流域となった。

私見を述べれば、現在、鶴見川流域の治水は、50年に1度の豪雨でも大規模な外水氾濫の危険性がない状況と思われる。ダムがなく、広大な水田地帯もない典型的な都市水系という限定はあるが、41年間に及ぶ鶴見川流域における総合治水の経験は、今後、全国の流域治水を進める上で大いに参考となるに違いない。

さらにハードルが高い、温暖化豪雨時代の流域管理

とはいえ、鶴見川流域における「総合治水」とこれからの「流域治水」は、施策として同一ではない。「総合治水」は急激な都市化に対応する都市流域対策であるのに対して、2020年に提示された「流域治水」は、都市河川、自然河川の区別なく、温暖化豪雨時代への適応策といった特命を帯びているからである。都市化に対応する治水計画であれば、100年から200年に1度発生すると予想される豪雨を想定した整備で対応可能だろう。しかし、温暖化豪雨時代の流域治水は、さらに大量の雨、局所的な極端豪雨、海面上昇や高潮までを視野に入れなければならない。

現在、国交省は一部の重要河川について、想定最大豪雨(1000年に1度)時の浸水ハザードマップを公表している。流域治水は、これを視野に入れた防災、減災対策になるはずだ。試行、改定されてゆく流域治水対策プロジェクトは、鶴見川流域においても前例のない、国、自治体、民間の連携を必要とする、未曽有の作業となるはずである。

ちなみに鶴見川水系の河川整備基本方針は、150年に1度の豪雨を想定している。1000年に1度ではなく、150年に1度の豪雨でも、鶴見川流域は並走する多摩川が氾濫すれば、下流域での数メートルの水没が不可避となることが予想されている。想定最大豪雨時の下流域の予想水没水深は3~10メートル。そのような事態への適応を実現するための流域治水、その先をゆく流域環境の改善がどのような技術革新、流域連携、都市改造を必要とするのか、なお想像を絶するものがある。

鶴見川流域の総合治水の実践から教訓を引き出すとすれば、それは流域に関わる国、自治体、企業、市民の連携調整の重要さ、難しさになるかと思われる。流域治水の推進に関わる主体間の連携は、言うはやすく実行は難しいと、肝に銘じておく必要がある。

鶴見川がこれまで取り組んできた総合治水はもちろんのこと、これから全国の河川で進む流域治水プロジェクトは、計画・実行のいずれにおいても、さまざまな主体の連携を要請する総合的・法的な枠組みがまだない。流域治水促進法とでも呼ぶべき法律ができ、全ての主要な流域ごとに、関係主体を統合し計画を進める組織が設立される時代が来るのだろうが、さて何年かかるのか。温暖化緩和策の推進への切迫した緊張感と、それに匹敵する使命感が、国の担当諸機関に今強く期待されるゆえんである。

バナー写真=台風9号の大雨で増水した鶴見川。左後方は日産スタジアム。氾濫警戒情報が出されたが、危険水位に至らず浸水被害に遭った家屋はなかった。41年間、総合治水に取り組んだ成果だ=2016年8月22日午後4時頃、横浜市港北区新横浜付近(時事)