初任給30万円時代:業界「横並び」が崩壊、人手不足で人材確保

仕事・労働 経済・ビジネス 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

日本型雇用慣行と結びついた初任給の「横並び」

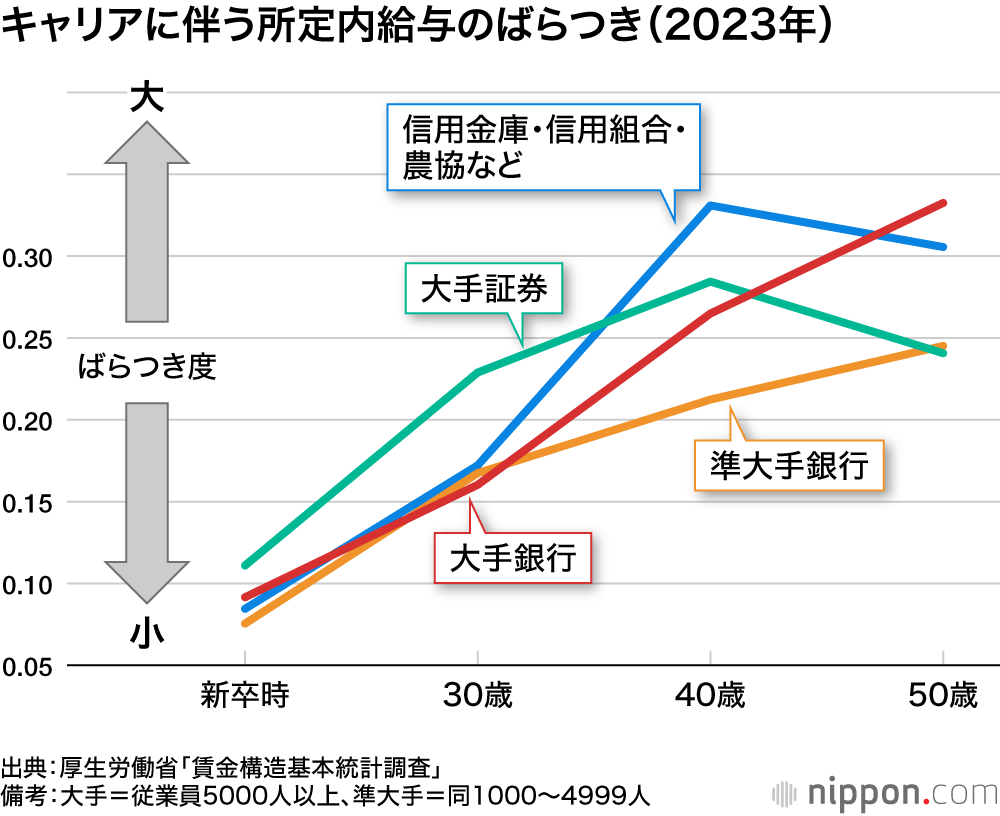

最初に、初任給は従来ほぼ横並びだった事実を簡単に確認するため、同じ規模・業種の法人で雇われている新卒大卒男性の所定内給与額(所定労働時間を勤務した時にもらえる月々の賃金額)のばらつきを計算した。この値は、全員の初任給が同額であればゼロとなる。また、新卒者との比較の対象として、同じ法人で働く、年齢が30、40、50歳で新卒入社以降継続勤務しているとみなされる大卒男性の所定内給与額のばらつきも計算したのが次の図である。

図上の数値が小さいほどばらつきが小さいことを意味するが、新卒時点のばらつきはおおむね0.1前後。まったく横並びというわけではないものの、格差は極めて小さい。この図にあるように一部の金融業などでは年齢が上がると賃金のばらつきも大きくなり、勤続するなかで横並びは解消されていくことがうかがえる。

キャリアを通じたばらつきの上昇は、雇い主が従業員の能力を徐々に見極めていく過程を通じたばらつきのほか、従業員が能力の向上や経験を積んでいくペースに個人差があることなどが考えられる。初任給のばらつきの小ささは、横並びというよりは、能力の個人差がないか、使用者に明らかにされていないという意味で同質だからという解釈もできるだろう。

企業間の協調で抑えられてきた初任給

日本型雇用慣行では、長期雇用の下で人事管理など企業の「内部労働市場」で賃金が決まってきたが、初任給に限っては企業と求職者間の需給関係である「外部労働市場」で決まる仕組みとなっていた。初任給は、学卒直後の未経験者の賃金決定であること、職務の重要度と責任が一様に軽く、また採用時期が全国一斉であることで、外部労働市場で「一物一価」の経済原則が成立しやすいことが指摘されてきた。

ただ、新卒者の採用市場では、経験がない労働者の交渉力が弱く、就職活動期間の時間制約や情報の非対称性に加え、新卒者の採用に際して競合する企業数が比較的限られているため、これまで単身者生計費などを参照基準としながら、企業が競合他社と協調して賃金を決めてきたとの見方もある。

従来、わが国では企業の人事担当者が他社の担当者と定期的に、賃金制度や賃金相場などについて情報交換を行っているとされてきたことからも、横並びの背景として採用側の協調行動による説明も捨てきれないだろう。企業は協調行動を通じて、初任給を例えば生産性より低い水準に決めることで、それを起点として右上がりの賃金カーブを設定し、年功的賃金体系と長期雇用の維持が可能となっていた可能性が考えられる。

新卒者の側にとっても、日本型雇用慣行では採用時に特定のジョブやスキルが前提とされないため、新卒一括採用の下では職探しのハードルが低くなり、また入職時の賃金は低くても将来的には上がっていくことが見込めるというメリットがあった。

もっとも近年は企業側が労働コストの柔軟性を維持するために、月例賃金とボーナスを組み合わせた賃金構造の見直しを進めていることも考えられ、こうした場合には企業間の協調的な賃金設定がより難しくなると考えられる。

日本型雇用慣行下では、長期雇用が前提のため、企業は安定的に必要な人数を採用しやすく、横並びの賃金から逸脱してより高い賃金を提示し、採用人数を増やす必要がなかった可能性が考えられる。また、年功的賃金体系の下では、初任給を引き上げれば勤続年数が短い者の賃金もそれに応じて引き上げる必要があり、企業にとっては相応の人件費増につながりうることから、引き上げに慎重であった可能性も考えられる。

急激に崩れつつある横並び傾向

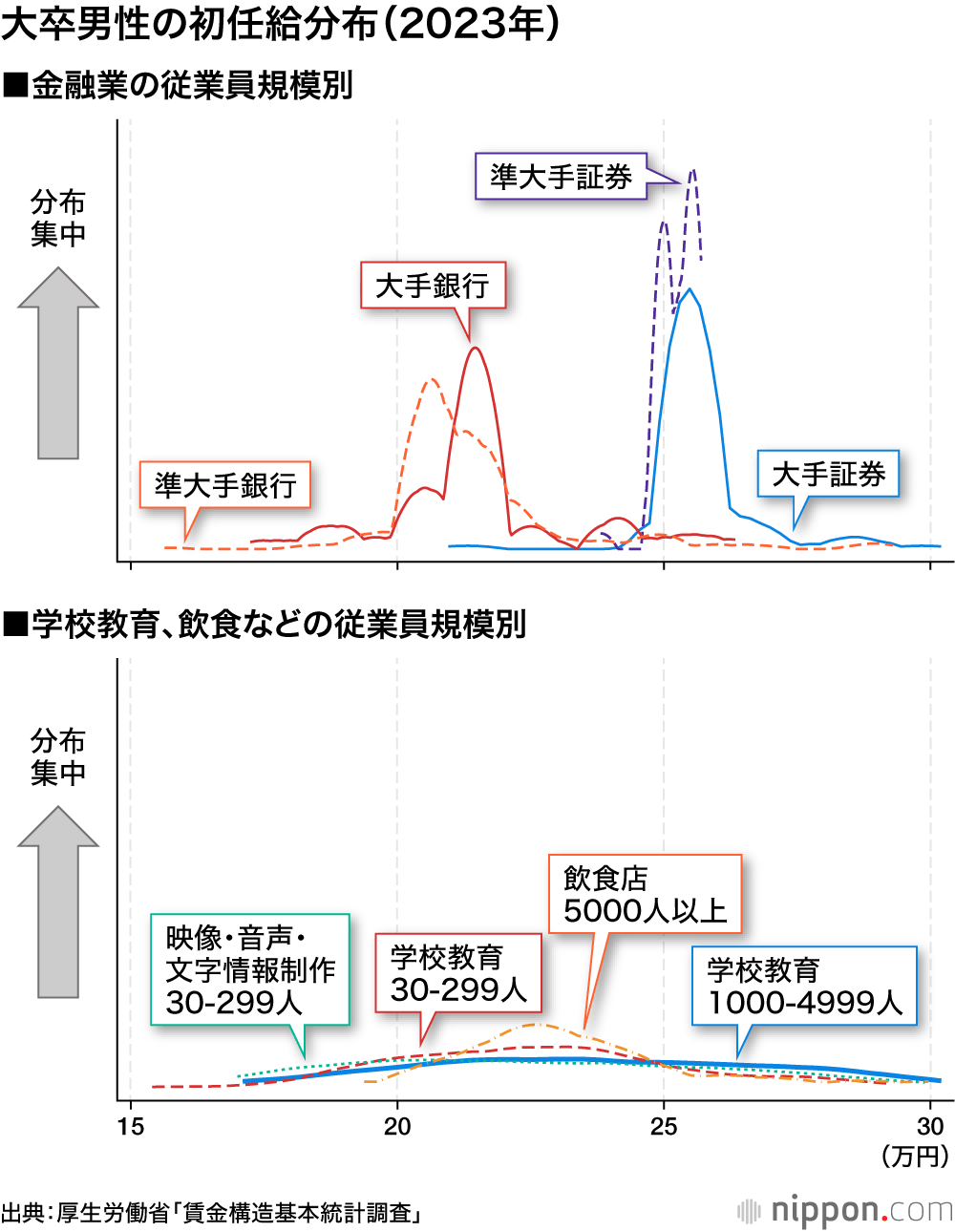

同規模・同業種の企業間で横並びが行われているとすれば、初任給のばらつきが小さいグループでは、横並びがより意識されているとみることもできる。規模・業種の組み合わせ別に初任給の分布を示したのが下図である。

分布の山が高いほど、初任給が限られた範囲に集中していることを示す。初任給は業種や規模を問わず、おおむね20万~25万円の間がピークとなる形で分布し、単峰型(山が一つ)である。例えば銀行や証券業の大企業では、2-3万円の幅の中に集中して分布しているが、学校教育業や飲食業の場合は10万円を超える幅の中で分布がばらついている。

こうした初任給の横並び構造を時系列でみていくと、2010年代半ば頃から変化の兆しがみられる。最低賃金の引き上げに伴い、初任給の底上げが進む一方、一部の企業、ないし一部の社員に対して全体のすう勢よりも高い初任給を出す企業が出てきて、ばらつきが大きくなっている。

初任給を30万円以上に引き上げた主な企業

| 三井住友銀行 | 30万円(25.5万円) |

| 東京海上日動火災保険 | 最大41万円(28万円) |

| ファーストリテイリング | 33万円(30万円)* |

| 明治安田生命保険 | 33.2万円(29.5万円)** |

| 清水建設 | 30万円(28万円)** |

*25年3月入社、**25年4月入社、それ以外は26年4月入社

対象は大卒初任給、()内はそれまでの金額

出典:各種報道を基に編集部が作成

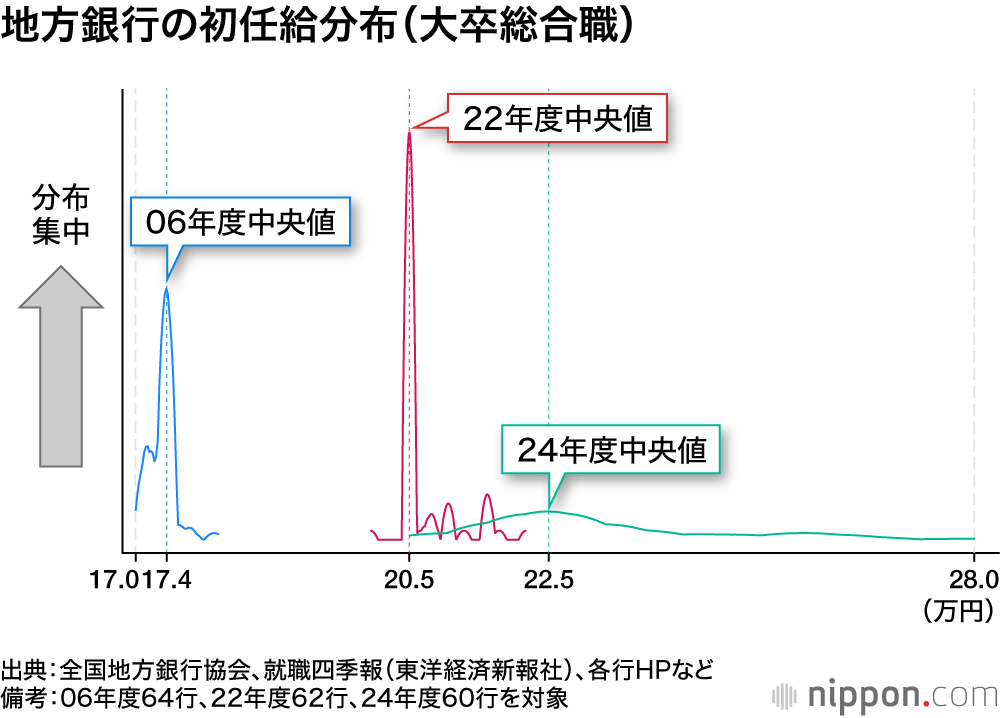

3つ目の図は地方銀行の初任給分布を示したものである。既にみたように、他の年齢と比べると初任給のばらつきは小さいものの、2006年度と22年度を比較すると、底上げと同時に、より高い初任給とする銀行が出現しているのとともに、22年度と24年度を比較すると大幅なばらつきの拡大がみられている。

初任給水準が30万円近く、もしくはそれ以上の企業は、大卒新卒者の求人倍率が高かったコロナ禍前の2019年から、一部の卸売業、ソフトウェア業、不動産取引業などの一部でみられていた。このところ、コロナ禍前は初任給水準が20万円強程度だった業種でも、水準を大幅に引き上げる企業が相次いでいる。

初任給については、特に正社員で見られる企業の人手不足感の歴史的な高まりや、労働力人口での若年層比率の低下、加えて若年世代の離職率の高まりを背景に、新卒時点で優秀な人材確保を狙いに大幅な引き上げを行う企業がみられる。その一方、同規模・同業種の競合他社ほどの引き上げに踏み切っていない企業もあり、賃金設定がほぼ横並びであった新卒採用市場に急速な変化が予想される。

こうした傾向は、近年の人手不足感の強まりや労働力人口の相対的な高年齢化などによって、今後も続く可能性が考えられる。初任給の「横並び構造」が崩れ、ばらつきが大きくなることは長期雇用や年功的賃金体系などを軸とした日本型雇用慣行の変化を示唆しているとも考えられる。

加えて、人工知能(AI)などに代表される技術革新が加速するなかで、新しい技術にキャッチアップできる高スキル労働への需要が高まり、そうした分野に強みがある若年層で、生産性に見合った賃金を求める考え方が広がっている可能性が考えられる。

また、日本型雇用慣行への期待が低下するなど、若年層の価値観の変化も背景に、初任給水準が上昇していくことが予想される。初任給のばらつきがどのように変化していくかが興味深い。

バナー写真:東京都千代田区・丸の内のオフィス街を歩く若い会社員ら=2024年4月1日(時事)