長崎名物の“日中折衷”料理「ちゃんぽん」:濃厚スープにモチモチ麺を味わい、中華街を巡る

Guideto Japan

食 旅 文化- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

1万人が暮らしたリトルチャイナ

長崎市は古くから中国との交易で栄えた街。鎖国の江戸期にも高台の居留地には「唐人」と呼ばれた華僑1万人が暮らしていた。その唐人屋敷が幕末に廃止されると、貿易品の倉庫区域だった埋め立て地に移り住むようになり、長崎新地中華街が誕生した。

中華街で一番の楽しみは日中交流が育んだ食文化。とりわけ必食なのが長崎名物「ちゃんぽん」である。

モチモチ食感の麺はラーメンとは一線を画し、鶏ガラや豚骨ベースのスープによく合う。エビやカマボコなどの魚介、キャベツやニンジンなど野菜を炒めて具だくさんなのも特長だ。

福州の麺料理を長崎の食材で

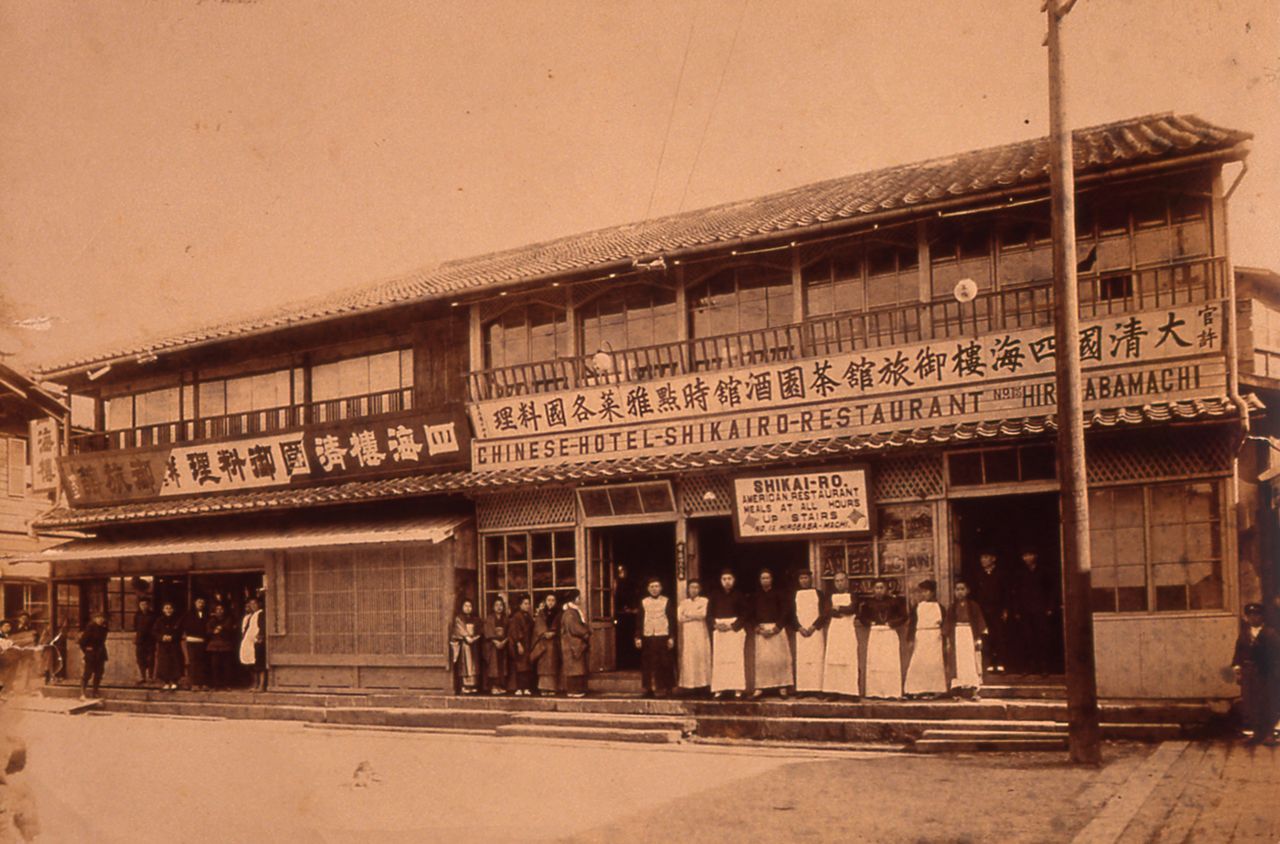

ちゃんぽん発祥の店は、グラバー園近くの松が枝町にある「四海楼(しかいろう)」。中華街の南東に続く唐人屋敷跡で、1899(明治32)年に創業した老舗だ。

大正時代には、長崎医学専門学校の教授を務めていた歌人・斎藤茂吉がひいきにし、小説家の芥川龍之介と菊池寛を案内したことが知られている。さらに、皇太子時代の今上天皇をはじめ、画家の山下清、放送作家・作詞家の永六輔など、数々の著名人が元祖の味に舌鼓を打った。

1973年に現在地へと移転。2000年には展望レストランや土産物ショップを備えた5階建てのビルになった。

2階の「ちゃんぽんミュージアム」では、創業当時からの写真や資料と共にちゃんぽんの成り立ちを紹介。今や長崎最古の中国料理店として、観光名所にもなっている。

四海楼の創業者・陳平順(チン・ヘイジュン)は1892(明治25)年、身一つで中国南東部の福建省福州から長崎へと渡った。留学生ら同朋の身元引受人をしていた陳は「若者に栄養たっぷりで満腹になる料理を食べさせたい」とちゃんぽんを考案したそうだ。

福建料理のスープ麺「湯肉絲麺(トンニイシイメン)」を元に、具材は長崎の山海の幸を取り入れたことで“日中折衷”の味となる。

もう一つの長崎名物「皿うどん」も、陳がちゃんぽんのバリエーションの一つとして生み出したもの。同じく福建料理の「炒肉絲麺(チャアニイシイメン)」という焼きそばから発想した。

スープを吸わせてうどんのように太らせた麺を炒め、ちゃんぽんとほぼ同じ具材をあんかけにする。丼ではなく皿に盛って提供したことが名前の由来。これに派生して生まれたのが油で揚げた細麺の皿うどんで、現代ではこちらのタイプが一般的である。

四海楼で提供している太麺の皿うどん(上)と油麺の「炒麺」(四海楼提供)

今では“混ぜる”ことの代名詞

ちゃんぽんの語源について、四海楼は福建方言でご飯を食べる意味の「セッポン(吃飯)」だとしているが、沖縄料理の「チャンプルー」と同じように、元々「混ぜて炒める」のニュアンスがあったという説もある。

俗に「ビールの後に日本酒をちゃんぽんした」と言うなど、現代では「混ぜる」ことを表す言葉にもなっている。

「老李」長崎中華街総本店の内観(上)と長崎ちゃんぽん中華街店の外観

いろんな具材を「混ぜる」だけに、アレンジも無限だ。

中華街にある台湾料理店「老李(ラオリー)」の看板メニューは、長崎名産のカラスミ(塩づけしたボラの卵)をトッピングしたオリジナルちゃんぽん。濃厚な鶏ガラスープはそのままでもおいしいが、カラスミを混ぜれば“味変”、うま味がさらにアップする。

具材を強火で炒めること数分で「元祖生からすみちゃんぽん」が完成

日中交流を感じる街並み

華僑がもたらした“日中ちゃんぽん文化”は、長崎独自の祭典も育んだ。

1655(明暦元)年に唐人が始めた競漕行事「ペーロン」は、長崎港の夏の風物詩として受け継がれている。また、旧正月の「長崎ランタンフェスティバル」は中国の春節祭を元に中華街で始まり、今では長崎市の冬の一大イベントに成長した。

7月末に松が枝国際観光船ふ頭で開催する長崎ペーロン選手権大会(PIXTA)

市街を中国一色に染める長崎ランタンフェスティバル(PIXTA)

華僑が長崎の地に根を下ろし暮らしてきた歴史は、街の景観からも伝わってくる。中華街の東西南北の朱塗りの門は、福州市の職人によって築かれたもの。南門の正面にある湊公園は石造りの中華門やあずまやが立ち、青空の下で碁や将棋にふける光景はまるで中国の広場のようだ。

市民が憩う湊公園は、ランタンフェスティバルではメイン会場としてにぎわう

湊公園前の福建通りは、南東へ5分ほど歩くと唐人屋敷通りと名を変え、お堂や堀が居留地時代をしのばせる。

一方、華僑が菩提寺とした「唐寺(とうでら)」は江戸時代から健在だ。思案橋通りの東の高台にある崇福寺(そうふくじ)は、福州出身華僑の希望により1629(寛永6)年に渡来した中国の僧が創建した。

さらに大浦町の「長崎孔子廟(こうしびょう)中国歴代博物館」は、江戸初期に儒学の祖・孔子の遺品を祀った霊廟をルーツとし、1893(明治26)年に清(しん)朝政府と華僑が建立。孔子と中国にまつわる展示のほか、面が一瞬で変化する中国伝統芸能「変面」のショーも不定期で開催する。

食と街並みで日中交流の歴史を実感できるのは、長崎の旅の醍醐味(だいごみ)だ。

孔子の高弟72賢人の石像ずらりと並ぶ長崎孔子廟中国歴代博物館

取材・文・撮影=ニッポンドットコム編集部

バナー写真:「老李」長崎中華街総本店の「元祖からすみちゃんぽん」と皿うどん