激動する日本をユーモラスに伝えた錦絵たち:『時代を映す錦絵-浮世絵師が描いた幕末・明治-』展が開催

Guideto Japan

美術・アート 歴史- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

写楽や歌麿だけが錦絵じゃない!

東洲斎写楽や喜多川歌麿といった人気絵師を世に送り出した江戸時代後期の版元・蔦屋重三郎。「江戸のメディア王」と評される通称・蔦重を主人公とするNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』が放送中のため、浮世絵人気が高まっている。

そうした中、「写楽や歌麿だけが錦絵じゃない!」と国立歴史民俗博物館が企画したのが「時代を映す錦絵-浮世絵師が描いた幕末・明治-」展だ。写楽や歌麿が描いた役者絵や美人画、葛飾北斎や歌川広重の名所絵以外にも、幕末から明治時代にかけて、ユーモアを交えて世相を斬った風刺画などが流行した。それらがずらりと並ぶ本展は、色鮮やかかつ機知に富んだ錦絵を鑑賞するだけでなく、謎解きのような解説も楽しめるものとなっている。

隠されたメッセージを読み解く

出版統制令が出るなど、規制が強かった江戸時代。時事問題、特に幕府を批判するような内容の絵は禁じられていた。幕末が迫ると、それをかいくぐるように故事や伝説、神仏や動物などを題材にし、メッセージを秘めた謎解きのような風刺画が人気を博す。

その先駆けとなったのが1843(天保14)年、歌川国芳が描いた『源頼光公館土蜘作妖怪図(みなもとのよりみつこうのやかたつちぐもようかいをなすず)』である。

歌川国芳画『源頼光公館土蜘作妖怪図』(1843年) 国立歴史民俗博物館蔵

この絵は平安時代の武将・源頼光が、土蜘蛛を退治した伝説をモチーフとしたもの。法師に化けた土蜘蛛(右上)が悪霊を呼び寄せ、頼光とその部下の四天王を苦しめている。床に伏せた将の前に控える卜部季武(うらべのすえたけ)の羽織の紋は、発行当時に天保の改革を主導していた老中・水野忠邦と同じだったため、卜部は水野、頼光は12代将軍徳川家慶と判じられた。

平安時代、大和朝廷に恭順しなかった土豪は土蜘蛛と呼ばれた。天保の改革で締め付けられたり、罰せられたりして、幕府に不満を抱く分子が土蜘蛛ではないかと勘繰りたくもなる。江戸っ子は「この悪霊は、誰々ではないか?」「あの業者だろう」と謎解きを始めた。あまりの売れ行きに、版元は摘発を恐れて自主廃版にするも、海賊版や模倣品が続々と販売されたという。

毎日1600枚も摺った大ヒット作が誕生

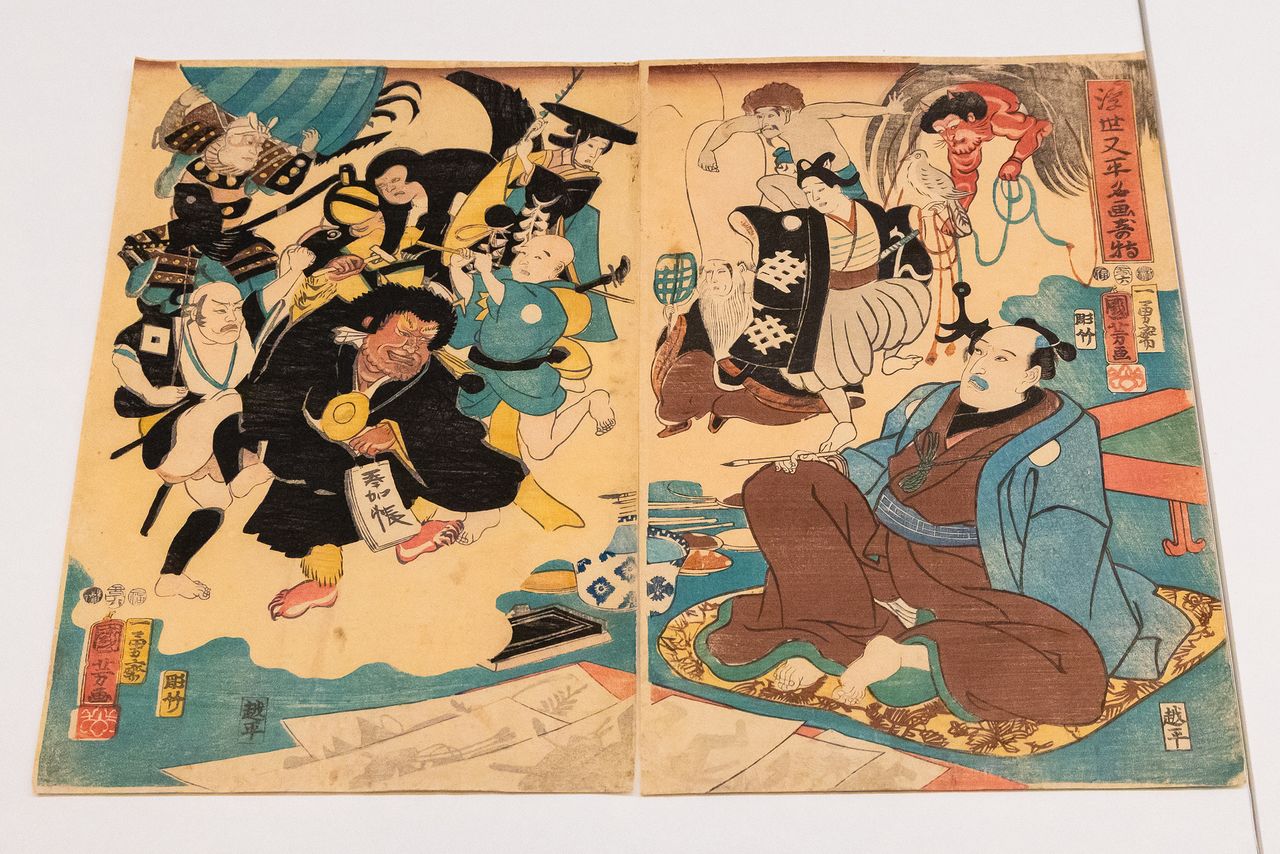

黒船が来航した1853(嘉永6)年、庶民の心をつかんだのが『浮世又平名画奇特(うきよまたべえめいがのきどく)』。東海道大津宿の土産物で、護符として人気だった「大津絵」の名手・浮世又平の作品から、キャラクターたちが抜け出し、踊り出したという設定である。

同時期には徳川家慶も死去し、世間は騒然としていた。そのため、左袖に「かん」の文字がある鷹匠(たかじょう)若衆(右上中央)を、「疳(かん)公方」のあだ名を持つ13代将軍家定とする説が広がる。その右隣の雷様も、黒船の大砲の轟音とみなして「ペリーではないか?」と謎解きが盛んになり、毎日1600枚を摺るほど大売れだったと伝わっている。

歌川国芳画『浮世又平名画奇特』(1853年) 国立歴史民俗博物館蔵

上述の『源頼光公館~』で一世を風靡(ふうび)した国芳の作品だけに、風刺画と解釈されたようだが、実際は役者を描いたものらしい。天保の改革で役者絵は禁止され、規制が緩んだ幕末になっても役者名を明記することはご法度だったので、大津絵のキャラクターを役者に見立てたのだ。本来は鷹匠の「かん」は中村翫(かん)太郎を示唆し、主人公・浮世又平役(右下)は市川小団次がモデルだという。

誤解による大ヒットは、版元や国芳にとってうれしい誤算だったが、風刺の意図はなかったにもかかわらず幕府から絶版を命じられてしまうので、つかの間の喜びだったろう。どちらにしろ、規制の強い江戸時代において、たくましい想像力を発揮した庶民、それをかき立てる絵師の画力には感心せざるを得ない。

地震の元凶・ナマズを擬人化した「鯰絵」

災害・はやり病・戦乱といった「禍」も、錦絵の主要なテーマだった。それをユーモアあふれるタッチで伝えた作品が数多く残っている。

幕末の安政年間(1854-60)には、日本各地で大きな地震が連発。特に江戸では1855(安政2)年、マグニチュード7規模の安政江戸地震に襲われ、甚大な被害が出ている。当時の人々は「地中のナマズが暴れることで地震が起きる」と信じており、多くの「鯰(なまず)絵」が描かれた。

(左)『弁慶なまづ道具』(1855年)(右)『鯰のけんくわ』(1855年) 国立歴史民俗博物館蔵

安政2年発行の『弁慶なまづ道具』は、「弁慶の七つ道具」のパロディーだ。怪力武双の荒法師・弁慶は平安時代末期、なぎなたや熊手など7つの武器を常に持ち歩いていたとされる。甲冑(かっちゅう)を身に着けたナマズが担ぐのは、のこぎりや木づち、おのといった大工や左官の道具。地震で多くの人が苦しむ中、復興景気で潤う建設業者を皮肉った一枚である。

『鯰のけんくわ』は2人の夜鷹(売春婦)が、着物姿で人間になりすましたナマズを足蹴(あしげ)にするユニークな一枚。市中の蔵の陰で客引きをしていた下級の女郎は、建物の倒壊で商売上がったり。その恨みをナマズにぶつけている。

「おいらが建て直してやるから」と大工が仲裁するが、蔵の持ち主である商人は「もっとやれ」とけしかける。右上で遠巻きに眺めるのは、地震によって引き起こされる「火事」で、同類を哀れむように「許してやれ」と声を掛ける。単に地震の被害だけでなく、夜鷹が苦しんだことまで伝える錦絵は、まさに時代を映すメディアであったろう。

(上)ずらりと並ぶ麻疹絵(下)コレラを題材とした歌川広景『青物魚軍勢大合戦之図』(1859年、左)、井上安治画『流行悪疫退さんの図』(1886年、右) 国立歴史民俗博物館蔵

幕末から明治にかけては、麻疹(はしか)やコレラといった伝染病も猛威を振るう。錦絵は疫病よけの効力を期待されると共に、感染防止のための情報を伝える役目も担い、麻疹絵だけでもかなりの数が描かれた。

戊辰戦争から華やかな明治時代へ

250年続いていた江戸幕府は、ペリー来航から十数年で倒壊。その激動の情勢をタイムリーに伝えた錦絵は、現在でも貴重な歴史資料である。

戊辰(ぼしん)戦争を虫たちの合戦として描く『夏の夜虫合戦』は、左に幕府側、右に新政府軍を描いている。中央でハギの枝を武器にするチョウは長州藩(萩藩)、右端の「かつぶしむし」はカツオが名産の土佐藩を表す。中央上で躍動する虫取り網を持ったトンボは、ろうそく柄の着物なので「会津絵ろうそく」で知られる会津藩士と分かる。

幕府のお膝元・江戸で摺られる錦絵では、戦況が新政府側に傾いてからも、幕府方を優勢に描くものが多かったそうだ。そんなところからも、当時の江戸っ子たちの心情が伝わってくる。

(上)開花絵の展示(下)二代歌川国輝画『古今陳物集覧』(1872年) 国立歴史民俗博物館蔵

幕末には通商条約による開港で西洋化した「横浜絵」が流行し、明治に入ってからは急速に変貌する東京を描いた華やかな「開花絵」も登場。

1872(明治5)年に2代歌川国輝が手掛けた『古今陳物集覧』は、文部省博物局が開催した湯島聖堂博覧会を描いたもの。翌年のウィーン万博の参加準備を兼ね、全国に出展を呼び掛けたという。中央には名古屋城の金シャチ、水槽に入ったサンショウウオを展示しており、右手には剝製などの動物標本、左手には甲冑(かっちゅう)や和楽器などが陳列されている。

1873年のウィーン万博は、「日本」として初めて参加した万博である。当時のジャパニーズ・ポップカルチャーといえる錦絵を、大阪・関西万博が開催される年に鑑賞するのは一興だろう。

ポップカルチャーに多大な影響を与えた鬼才・河鍋暁斎の作品も展示。左は『海上安全万代寿』(1863年)、右は『今昔未見 生物猛虎之真図』(1860年) 国立歴史民俗博物館蔵

国立歴史民俗博物館『時代を映す錦絵-浮世絵師が描いた幕末・明治-』

- 所在地:千葉県佐倉市城内町 117

- 開催期間:2025年3月25日~5月6日

- 開館時間:午前9時30分~午後5時(入館は30分前まで)

- 休館日:月曜日 ※月曜日が休日の場合は開館し、翌日休館

- 入館料金:一般1000円、大学生500円、高校生以下は無料

- アクセス:JR「佐倉」駅から「ちばグリーンバス」で約15分、「京成佐倉」駅から「ちばグリーンバス」で約5分

取材・文・写真=ニッポンドットコム編集部

バナー写真:『時代を映す錦絵-浮世絵師が描いた幕末・明治-』展の会場入り口