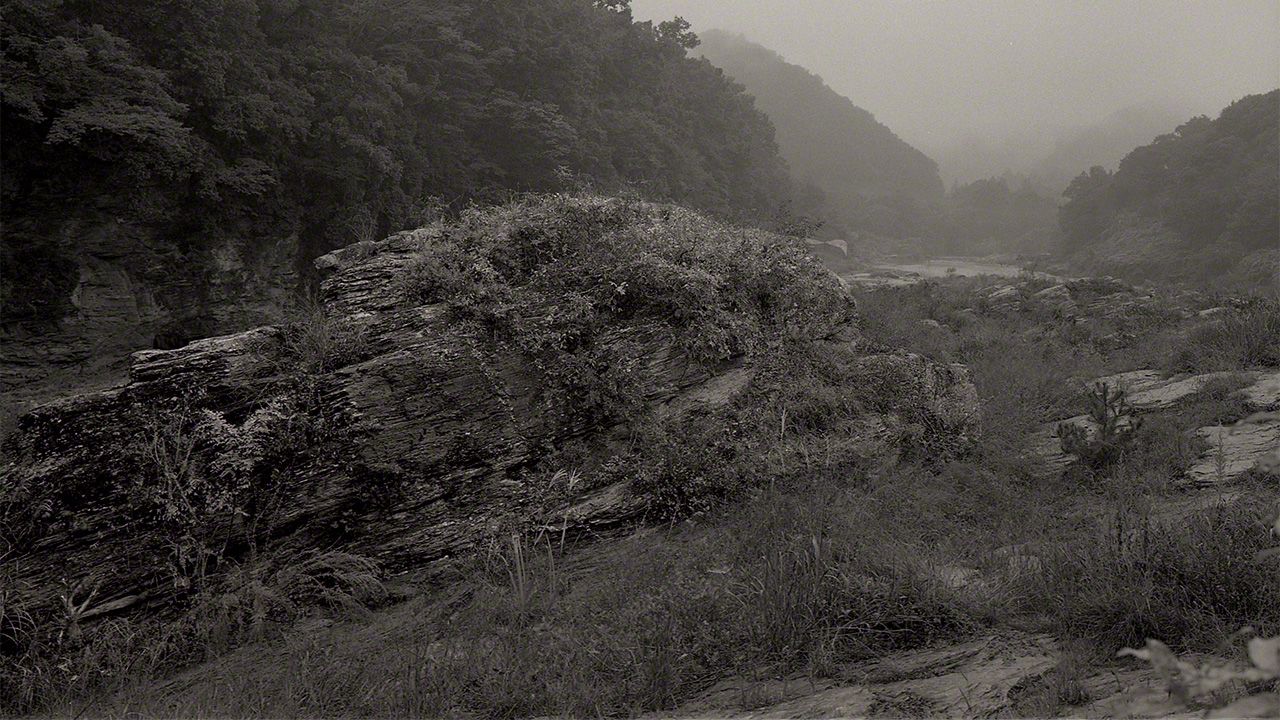

秩父・長瀞の梵天岩:大坂寛「神のあるところへ」 石の章(7)

Guideto Japan

Images 文化 美術・アート- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

地殻変動が生んだ「岩畳」

埼玉県の北西部にある長瀞は明治時代から風光明媚な観光地として栄え、現在も多くの行楽客が訪れる。町全体が県立の自然公園に指定されており、中心を流れる荒川沿いに続く長瀞渓谷は景勝で名高い。その中でも「岩畳」と呼ばれる岩石段丘は珍しい景観から人気を集めている。そこに今でも祭祀の場となっている磐座があるので訪れてみた。

築100年以上の長瀞駅。「関東の駅百選」の一つ 撮影=大坂 寛

東京都心から電車を乗り継ぎ2時間ほどで秩父鉄道長瀞駅に着く。赤い屋根のレトロな駅舎は1911(明治44)年の開業からずっと変わらない木造建築である。

駅東側の土産物屋が並ぶ坂道を下って河原に着くと、岩畳が川沿いに広がっていた。地殻変動によって隆起した岩盤で、縦横の切れ目が畳を敷き詰めたように見えることから名が付いたという。磐座を探しに600メートルほど続く岩畳を歩くことにした。

対岸の断層崖は中国・長江の名所になぞらえ「秩父赤壁(せきへき)」と呼ばれる 撮影=北崎二郎

川の安全を祈る古来の祭祀場

秩父地方の荒川沿いには、古くから「千垢離(せんごり)」と呼ばれる民俗行事が伝わる。人々が浅瀬で身を清め、水をすくい投げて川の安全を祈願する。長瀞では夏になると、河原の巨岩に「梵天(ぼんてん)」という幣束(へいそく=細長い紙などでできた祭具)を付けた竹竿を立て、10人ほどが並んで千垢離を催す。その祭祀場の岩を地元では「梵天岩」と呼んでいる。

つるりとした岩肌に何度も滑りそうになりながら上流へと歩いてゆくと、岩畳が終わりかけた頃、川べりに梵天岩が現れた。平らな岩畳からせり上がった大きな岩は、祭祀にふさわしい重厚感を持っていた。

長瀞の地名は川が静かな「瀞」が長く続くことに由来するが、梵天岩から上流100メートルほどの「小滝の瀬」は急流ポイントである。訪れた日は雨で水量が増し、激流が走っていた。

岩畳南端の小滝の瀬 撮影=大坂 寛

長瀞岩畳

- 住所:埼玉県秩父郡長瀞町長瀞

国指定名勝・天然記念物である長瀞渓谷の南部に広がる岩場。地下20~30キロの高圧・高温によって形成された結晶片岩であり、地上に露出した際の膨張現象で格子状の割れ目が生じた。季節ごとに新緑や紅葉などが彩り、渓流では和船による川下りも楽しめる。

取材・文・編集=北崎 二郎

バナー写真:秩父・長瀞の「梵天岩」 撮影=大坂 寛