【日本三大清めの祭り】北海道「寒中みそぎ祭り」・千葉「大原はだか祭り」・愛知「瀧山寺 鬼祭り」:水や火で不浄を取り除く儀式

Guideto Japan

イベント 文化 地域- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

水や火で身を清め、時には肉食も絶つ

日本では古来、現世で生活している限り、知らず知らずのうちに罪を犯し、身体が穢れていくと考えられてきた。年の折り返し地点である6月30日と大みそかには、各地の神社で茅(ち)の輪をくぐり抜けて穢れを落とし、その身を再生する風習がある。

神仏を祀(まつ)る者はもっと厳しい清めの儀式に挑む。代表的なのが禊(みそぎ)や水垢離(みずごり)と呼ばれる水の行で、下帯姿で体を海に浸したり、滝に打たれたり、頭から井戸水をかぶったりする。起源は記紀神話において、国生みの神イザナギが死者の世界から戻った時、水辺で身を清めたこととされる。水だけでなく、炎の力で邪気を祓(はら)う火祭りも多い。

清めの儀式に臨む者は一定期間、四本足で歩く牛、豚、羊などの肉を慎み、より厳格な場合には鶏肉や卵、魚まで禁じる。

日本で数多く見られる「清めの祭り」から、特に厳かな3つを紹介する。

北海道「寒中みそぎ祭り」

(木古内町、1月13~15日)

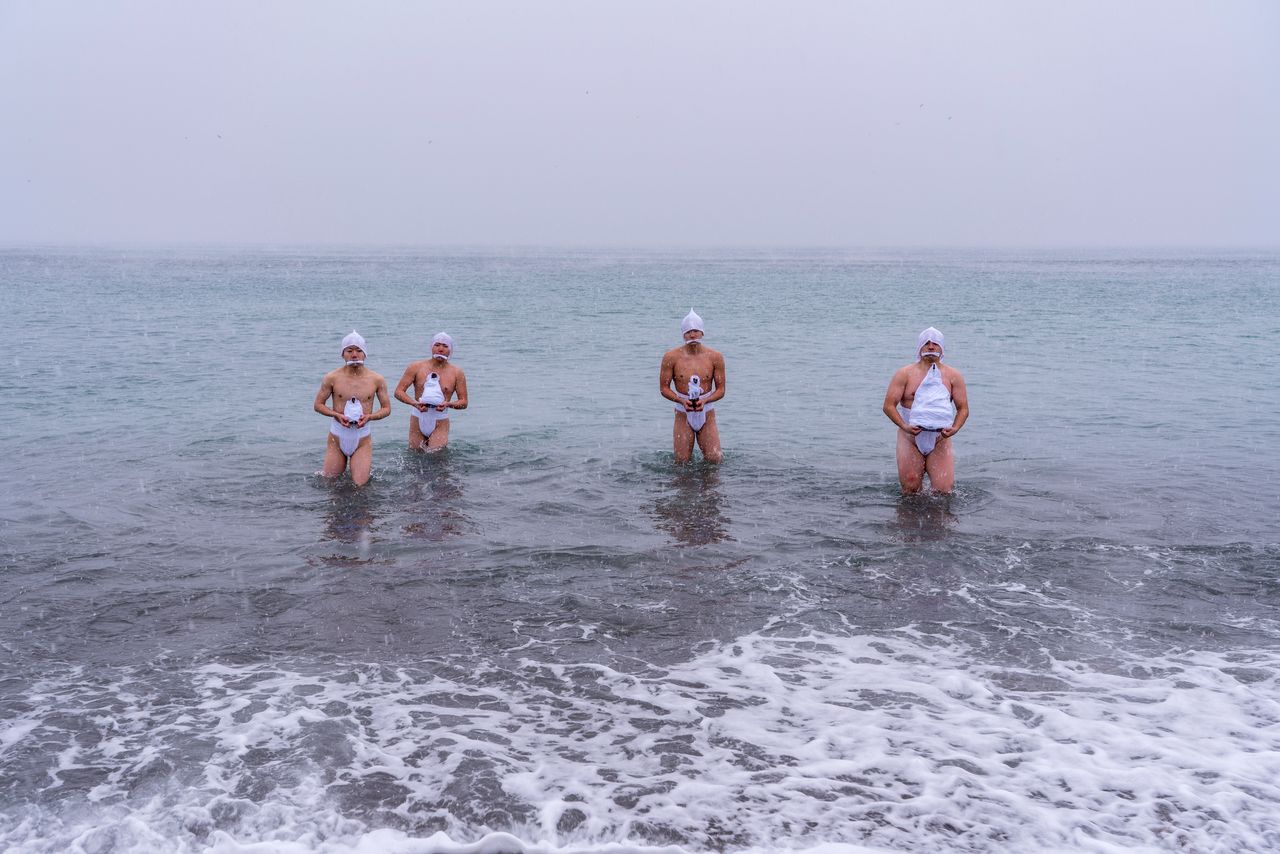

厳冬の海に下帯姿で威勢よく飛び込むのが、津軽海峡に面した北海道・木古内の「寒中みそぎ祭り」。佐女川(さめがわ)神社で約200年続く伝統行事だ。

1831(天保2)年、宮司が夢枕で神の使者から「御神体を清めよ」とお告げを受けた。御神体を抱き、海で沐浴(もくよく)したところ、村では豊漁・豊作が続き、天保の大飢饉(ききん)も無事に乗り切れたと伝わっている。

現代では氏子長老によって選ばれた青年4人が、神社の南東1キロにある「みそぎ浜」で御神体をお清めする。彼らは「行修者(ぎょうしゅうしゃ)」と呼ばれ、食事は四つ足を絶ち、昼夜を問わずおよそ1時間置きにひたすら水垢離を繰り返す。経験者は「修行で自己と向き合ううちに心身が清まっていくのが分かる」と話す。

14日の夕方からは、地元の人も加わって祭りは活気づく。提灯(ちょうちん)を手にした行列が、かがり火に照らされた道を神社へと向かい、町は幻想的な雰囲気となる。

神社では「みそぎ太鼓」がにぎやかに響く中、行修者が石段を下りて来て観衆の前で水垢離をする。順番に冷水を浴びせられるものの、立て膝で腕を組んで微動だにせず、おとこ気を見せるのだ。

3日目はいよいよ「海中みそぎ」本番だ。気温は氷点下の午前10時、白装束に着替えた行修者が、4柱の御神体をそれぞれ抱えてみそぎ浜へと向かう。首まで海につかって十分にお清めを終えると、4人の表情は達成感であふれていた。

千葉「大原はだか祭り」

(いすみ市、9月23・24日)

外房の中ほどに位置するいすみ市大原の貝須賀鹿島神社は、周辺18社の総鎮守だ。創建は貞観年間(859-877年)と伝わる古社で、江戸時代以前から豊漁と五穀豊穣(ほうじょう)を願う「大原はだか祭り」を継承している。

もろ肌脱いだ男衆が十数基の神輿を担ぎ、2日間にわたり市内を練る。初日に海へ入ってお清めする「汐ふみ」がハイライトだ。神輿は千葉県南部特有の形で、長い縦棒だけで横棒がない。狭い路地を抜けられ、方向転換もしやすいのだが、不安定なので担ぎ手の負担は大きいという。

初日の朝、周辺神社の神輿が鹿島神社に集まると、先導するうたい手たちが手拍子をとりながら祭り唄を披露する。「はだかまつりの 便り来た…船の みよせ(=船首)にウグイスとめて あすも大漁と なかせたい」といった漁師町ならではの歌詞が200~300節もあるそうだ。

宮司によって御霊が入れられると、神輿は全力疾走で境内を3周し、回り終えると空に高く差し上げられる。次に北北東2キロの大原漁港を訪れ、ここでもぐるぐると回り、何度も威勢よく放り上げられる。

その後、一行は汐ふみのために近くの海水浴場へ向かう。何百人もの裸男が勇ましく神輿を担ぎ、浜にずらりと並ぶ様は実に壮観。合図と共に一斉に海へと飛び込むと、駆け巡りながら神輿を投げ上げたり、もみ合ったりするので、観衆も大興奮だ。

汐ふみで神輿をお清めした後は、いったんそれぞれの町へと帰る。真水で潮を落とし、提灯を飾って、夕方に大原小学校に集まる。ここでの「大別れ式」では、またもやグラウンドをぐるぐると全力で走り、そのうちに男衆は神輿を高く差し上げ、寄せ合って別れ唄を合唱する。

2日目も地区ごとの行事後、参集して練り歩き、再び大原小学校で大別れ式を執り行う。「若けもんども別れがつらい、会うて別れがなけりゃよい」という哀愁たっぷりの別れ唄に、誰もが「来年も参加しよう」と心動かされるのだ。

愛知「瀧山寺 鬼祭り」

(岡崎市、旧暦1月7日に近い土曜日 ※2025年は2月15日)

儀式の場を清めるため、炎の力で邪悪な霊を焼き尽くす祭りは各所にある。愛知県岡崎市の「瀧山寺 鬼祭り」もその一つ。

瀧山寺は鎌倉幕府を興した源頼朝と縁が深い。その遺髪を納めたという運慶・湛慶作の聖観音菩薩(しょうかんのんぼさつ)立像が寺宝として知られている。鬼祭りの起源も、頼朝の祈願にあると伝わる。

寺では旧暦元旦より、天下泰平(たいへい)・五穀豊穣を祈る法要「修正会(しゅしょうえ)」を営む。7日目の夜、仏の使いである鬼が祈りを聞き入れた「結願(けちがん)」の証しの鏡餅を手に登場するのだ。

鬼面をかぶる3人は7日間にわたり境内の一室で起居して、四足動物の肉を絶ち斎戒沐浴(さいかいもくよく)する。現在は祖父面、祖母面、孫面の3役だが、本来は父面、母面もあった。その昔、父母の鬼役が斎戒沐浴を怠ったため、面が取れずに苦しみ息絶えたと伝わり、戒めとなっている。

最終日の午後6時過ぎ、本堂前は長刀演舞によって清められる。その後、およそ30本の松明(たいまつ)が盛大に燃え上がると、本堂の回廊は火の海となる。

炎の中から3体の鬼が出現し、本堂の邪気を祓う。孫鬼役は小学生ながら、熱火の中で欄干に立ち、立派に役目を務め上げる。鬼が登場する数十分の間、この世のものとは思えない光景に圧倒されるだろう。

※祭りの日程は例年の予定日を表記した

写真=芳賀ライブラリー