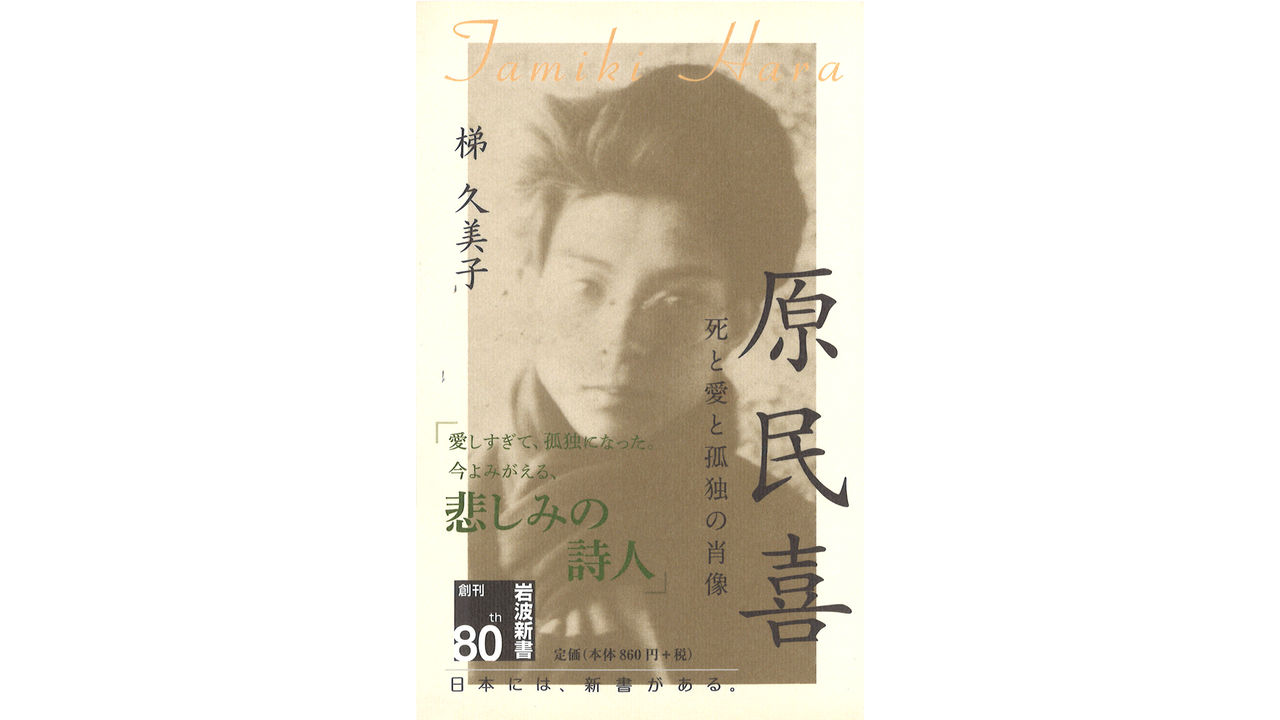

【書評】死とともに生きた作家:梯久美子 著『原民喜 死と愛と孤独の肖像』

Books 文化- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

詩人であり作家の原民喜の評伝は、原の死から始まる。

1951年3月13日。前夜、ふらりと友人を訪ねて酒を飲んだ原は、中央線の西荻窪―吉祥寺間の線路に横たわって46歳の生涯を閉じた。部屋には、僅かな遺品と家族や友人に宛てて丁寧に認められた17通の遺書が残されていた。

原とはずいぶん歳の離れた友人だった遠藤周作は、留学中のフランスで原の死を知り、日記に「原さん。さようなら。僕は生きます。しかし貴方の死は何てきれいなんだ。あなたの生は何てきれいなんだ」と記している。

この序章があるがゆえに、本書は終始、原が自死へと向かう緊張感を濃厚に漂わせて進む。その一方で、「他人と接するのが極端に苦手で、世間との回路をなかなか持つことができなかった」というほど繊細な原が時折見せる笑顔やくつろいだ様子に心が緩み、気がつけば、その人生にぐっと引き込まれていた。

原につきまとう「死の影」

1905年に広島で生まれた原は、裕福な家で恵まれた暮らしを送りながらも、“快活”な少年とは程遠い。ひじょうに無口で、中学時代の4年間、原の声を聞いた人がいなかったという信じられないエピソードも出てくるほどだ。そこにもまた、小学5年生で父を、そして高等科1年生の時には大好きだった姉を喪うという、「死の影」が垣間見える。このふたりの死は、形を変えながら幾度も原の作品のなかに描かれるが、「透明度の高い湖のような深さ」(本書より)を持って、読み手の心に入ってくる。無口な原の内面にある、たっぷり豊かな愛情と抱えきれないほどの悲しみとは、書くという行為によって出口を見つけていたのだろう。

その原が、心から愛し、何でも話せた女性が妻の貞恵だった。原とは対照的に、明るくものごとにこだわらない貞恵は、原の人生になくてはならない存在だ。なにしろ、友人の家に遊びに行ってもほとんど口を開かない原に代わって友人に原の言葉を“通訳”し、ごく僅かな収入しかない夫の才能を心から信じて、常に励まし、応援し続ける稀有な人柄の持ち主なのだ。貞恵と結婚して千葉で生活していた時期、いかに原は幸せだったことだろうか。

しかしその貞恵ともまた、死によって原は引き裂かれる。肺結核による闘病の末、33歳でこの世を去った貞恵もまた、原の詩に幾度も登場している。

「暗い雨のふきつのる、あれはてた庭であつた。わたしは妻が死んだのを知つておどろき泣いてゐた。泣きさけぶ声で目がさめると、妻はかたはらにねむつてゐた。

……その夢から十日あまりして、ほんとに妻は死んでしまつた。庭にふりつのるまつくらの雨がいまはもう夢ではないのだ。」(「庭」)

被爆、そして天が与えた命題

貞恵の死の翌年、故郷広島に帰っていた原は被爆する。被爆地から至近にいたにもかかわらず命をとりとめたのは、原爆が落ちた瞬間、頑丈な生家の、しかも便所の中にいたからだと思われるが、妻を失ってもなお、「死」は原の周囲から立ち去ることはなかったのだ。

被爆直後に家を離れ、野宿をしながら避難する間も、原は鉛筆を離すことはなかった。死があちこちに散らばる情景を直視し、ノートに記録し続けた文章は、それまでの原の作品とはまったく違う顔を見せる。

我ハ奇蹟的ニ無傷

ナリシモ、コハ今後生キノビテ

コノ有様ヲツタヘヨと天ノ命

ナランカ。サハレ、仕事ハ多カルベシ。

原爆が投下された広島を描いた作品「原子爆弾」は、戦後2年経って、「夏の花」と改題され、GHQによる検閲が比較的ゆるい「三田文学」に掲載された。

「夏の花」に限らず、広島を題材にした原の文章から感じるのは、愛情でも悲しみでもなく、激しい怒りだ。おそらくそれまで原の人生にはほとんど登場することのなかった怒りという感情は、原爆によって、マグマのように噴きこぼれていった。

「さうだ、僕はあの無数の死を目撃しながら、絶えず心に叫びつづけてゐたのだ。これらは「死」ではない、このやうに慌しい無造作な死が「死」と云へるだろうか、と。」(「夢と人生」より)

丹念に原の人生を追う本書を通して、読者もその感情を追体験する。その感覚と没入感は、ときに息苦しくなるほどだ。

戦後、原は再び上京。1949年に『夏の花』は単行本として上梓され、原は遠藤ら親しい友人を得て、つつましく穏やかな生活を送り始める。40代半ばながら、これが原の晩年となった。

「死んだ人たちの嘆きのためだけに生きよ」

なぜ、類がないほど繊細で無口な原民喜という作家は、妻を失い、被爆後の広島の悲惨な情景を目にしてなお、生き続けることを選んだのか。

その答えを、原自身が書き遺している。

「自分のために生きるな、死んだ人たちの嘆きのためだけに生きよ。僕を生かしてくれるのはお前たちの嘆きだ。僕を歩かせてゆくのも死んだ人たちの嘆きだ。お前たちは星だつた。お前たちは花だつた。久しい久しい昔から僕が知ってゐるものだった」(「鎮魂歌」より)。

本書を読み終え、この原の言葉がすとんと体に落ちてきた。幼い頃から死に触れ、死を恐れ、死を憎んできたからこそ、自らの使命を終えるまで生き続ける強さが原の中に生まれたのではないだろうか。そして、自らに課した地点にたどり着いたのち、自らの意思で死を選んだのではないか——。

その生き方は決して穏やかではなく、むしろ、強烈な意志を感じさせる。