炊飯器輸出、高級機種へシフト:輸出額の36%が中国向け

経済・ビジネス

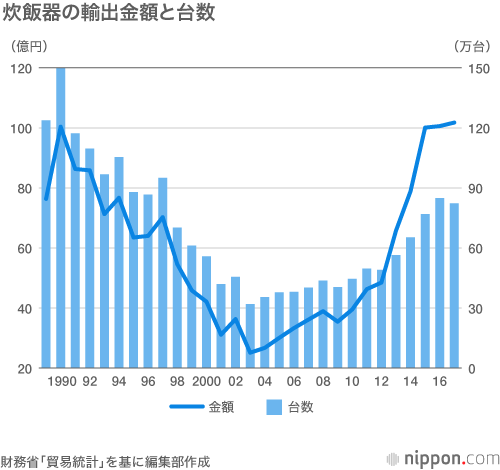

炊飯器の輸出が好調だ。2017年は101億7700万円と過去最高を更新した。しかし、輸出台数はピーク時の半分程度。つまり、高級機種へのシフトが進んだことになる。

他の言語で読む

- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

訪日中国人観光客による「爆買い」が話題になった2014年頃、量販店で何台もの炊飯器をカートに積み込む姿がニュースで取り上げられた。その後、爆買いは失速しつつあると言うが、中国での「日本の炊飯器」人気は続いているようだ。

財務省の貿易統計によると、炊飯器の輸出額は1990年に100億円のピークを付けた後はずるずると減少していたが、2003年に25億円で底を打ち、その後、ほぼ右肩上がりの上昇が続いている。2015年から17年までは3年連続で100億円を上回り絶好調だ。

ただ、台数ベースで見ると、ピーク時の半分程度にしか回復していない。つまり、輸出品が高級機種へとシフトしていることになる。統計を取り始めた1988年の平均単価は5460円だったが、2013年に1万円の大台に乗り、2017年は1万2367円となった。IH(電磁誘導加熱)式や高圧力など独自の技術で、新米の時期でなくとも、ふっくらと美味しく炊き上がる機能が海外の消費者に受け入れられるようになったのだ。

輸出先では、中国が36億8900万円と最も多く、全体の36%を占める。中国は10年間で19倍増している。さらに、台湾20億5100万円、香港13億3000万円など、もともコメ食文化のある中華圏は上得意先だ。アジア以外では、米国が19億2500万円と3位に食い込んでいる。

ちなみに、輸出先別に平均単価を見ると、最も高かったのは香港で1万7267円。中国は1万5128円、台湾は1万2943円。一方、米国は9445円と機能を絞った低価格帯の機種が人気のようだ。富裕層を中心に「炊き上がり」「味わい」にこだわる中華圏と、和食ブームに乗って手軽に楽しみたい米国とのニーズの違いが数字に表れている。

バナー写真 : PIXTA