筆者は台湾が世界でも突出した福島産品への嫌悪を示す理由として、これまでの食品の安全性問題についての人々の疑念や、日本との心理的、現実的距離の近さに起因すると考える。

周囲から放射能を浴びに行くのかと言われた福島旅行

金襴緞子(きんらんどんす)を思わせる色とりどりの秋の錦の中、工芸細工のような鉄橋を電車が渡ってゆく。

JR東日本・只見線は、福島県会津若松市から新潟県魚沼市の小出駅までを結ぶ鉄道である。会津地方を中心に流れる只見川の渓谷を望み、紅葉や新緑の季節は殊に絶景スポットとして名高い。台北市に暮らす徐嘉君さんは、台湾の旅行雑誌でこの只見線の写真を見て、「絶対ここに行きたい!」と思ったそうだ。

嘉君さんは、台北市内でネイルサロンを開業している。オープンして8年、彼女の確かな技術と明るい人柄からか、いつも予約でいっぱいの人気のサロンだ。仕事柄、日本のおしゃれ情報にも敏感で、店内にはたくさんの日本の雑誌がある。日本への旅行回数はこれまで10回ほど、年に1度か2度のペースで出掛けている。

初めて福島を訪れたのは15年11月の紅葉シーズン。旅行計画を告げると、周りの人の反応はほとんどが「放射能を浴びに行いくの?」というものだった、と嘉君さんは振り返る。

「放射能汚染のことは、全く気になりませんでした。そもそも福島と一口に言っても、すごく広いことを皆知らない。会津若松は原発事故の起こった海沿いからかなり離れており、むしろ日本海側の新潟県に近い場所。何より、普通の人たちが普通に暮らしている場所に数日行ったところで、悪い影響が生じるとは思えなかった」

嘉君さんと友人の2人で東京から青森に行き、南下しながら福島の会津若松市に1泊、翌日に目的の絶景スポット「第一只見川橋梁」のある福島県大沼郡三島町を訪れ、それからまた東京へ戻る。目まぐるしいスケジュールの10日間で、県内に滞在したのは1泊2日だけだが、地元の方との交流もあり深い印象が残った。嘉君さんは、店の玄関に飾ってある「営業中」と書かれた手作りの紙看板を持ってきて見せてくれた。地元の方のプレゼントだそうだ。

「三島町で、奥さんが理髪店を経営する傍ら、ご主人がこういった手書きの看板を売っているお店を見つけました。お互い、すごく下手な日本語とすごく下手な英語でやり取りして、とっても楽しかった。三島は小さな町だけれど、旅行者に楽しんでほしいという工夫がいっぱいある」

政治的な理由だけではない「核食問題」

東京電力福島第一原発事故の後、台湾では福島県を含む近郊5県からの、お酒以外の食品を全面的に禁止している。しかし、過去数年は未検出が続いたなどの実績が評価され、最近は欧米やアジア各国において輸入規制が次々と緩和される中、今や全面禁止を維持するのは中国と台湾のみとなった。また近ごろ中国も規制緩和に向けて動き始めたことから、国際社会に歩調を合わせるべきという議論が台湾でも激しくなり、「核食問題」と呼ばれている。

「台湾は親日」という認識が強い日本では、台湾の輸入禁止措置は政治問題が足を引っ張っているという論調が強いようだ。確かに、就任当初から規制緩和を模索してきた蔡英文政権に対し、野党である国民党系の政治家やメディアがこぞって反対している報道は多い。

しかし、これは本当に政治問題なのだろうか?周りの友人・知人たちの話を聞いたり、会員制交流サイト(SNS)での反応を見たりしていると、台湾の人々が反対しているのには、もっと複雑な背景があるように感じる。

最も大きな理由は、台湾の人々が政府主導の検査を信用できないと思っているところにあるだろう。近年台湾で頻発している「食の安全問題」で、毒性のある添加物を多く含むでんぷん食品から見つかった「毒でんぷん事件」や、有名な食用油メーカーが組織ぐるみで長年リサイクル油を再利用していた「黒心油事件」、可塑(そ)剤など工業用の有害原料が食料品に混入されていた問題など、枚挙にいとまがない。こうした社会問題によって、メーカーへはもちろん、長年そうした状態を放置してきた政府への不信感を、人々は一層募らせている。筆者自身も台湾で子育てをしている母親として、心穏やかならぬ日々を送ってきたことは確かで、「何を信じればいいのか正直わからない」という台湾の人たちの気持ちはよく理解できる。

また、日本への留学経験もあり、日本語も上手で日本人の友達も多い台湾の友人はこう語ってくれた。

「原発事故直後にスーパーで福島産の野菜や水産物が安く売られているのを見かけたことがある。日本人でさえ安くないと買わないものを、どうして台湾人に売るのかという気持ちは正直ある」

この友人は、普段はなるべく科学的な根拠に基づいて理性的に物事を判断しようとする。政治的には「緑(グリーン)」と呼ばれる台湾本土派を支持している。そうした友人でさえ、輸入規制緩和には懐疑的だ。昨年日本を訪れた台湾人旅行者は400万人を超え、人口が2350万人の台湾にとって、計算上は6人に1人が日本に行ったことになる。長年日本に住んでいる在住者や留学生もたくさんいて、多くの台湾人が日本の現実を目の当たりにし、肌で感じていると言える。日本への距離的・心理的な「近さ」。それが「核食問題」の背景の一つと言えるかもしれない。

台湾人の中にある「質のいいものは日本、悪いものは台湾」という被害者意識

台湾人の食品輸入に関する不安の表れ方は、日本人が抱えている不安と、まるで鏡のように似ている。日本においても、個人によってさまざまな臆測や印象があり、それが今も消費行動に大きな影響を与えていることは否めない。以前、日本に一時帰国していた際、50年も前に水質汚染の公害が起こった地域周辺で造られた日本酒が、酒の量販店でいまだに驚くほどの安値で売られているのを見かけたことがある。公害は完全に収束しているにもかかわらず、だ。人の心が生みだす「風評被害」は、こんなにも闇が深いのかと感じたのだった。

不信を募らせる要因はまだある。上述の嘉君さんは言う。

「私個人は大した影響はないと思っているけれど、反対する人の気持ちも分かる。例えば以前、友人から日本でたばこを買ってくるように頼まれた。空港の免税店で買うと言ったら、免税店でなく現地で買ってきてほしいと言う。理由は、輸出向けに作っているものより、日本国内向けの方がおいしいからだという。昔から台湾でよく知られている日本製胃腸薬の『わかもと』など台湾で手に入る一般薬でも、日本で売っている物の方が効くと思っている台湾人は少なくない。」

これは根拠のある話ではないし、品質の劣るものを台湾向けに日本が輸出している証拠はない。薬品についても、台湾向けに輸出したもの、台湾で製造されたもの、日本国内で流通しているものと幾つかのパターンがあることで、何らかの違いが起こっている可能性はある。しかし、こういった印象は、どうやら昨日今日生まれたものではないらしい。

別の友人は言った。

「バナナなど、日本で食べる台湾の産品は台湾で食べるよりおいしいと誰かが言っていたし、自分でもそう感じたことがある。『品質のいいものは全部日本へ出てしまい、台湾には質の悪いものが残る』、そんな意識が昔から台湾人にはある。単なる思い込みかもしれないけど、それが転じて日本は台湾へ質の悪いものを出すという被害者意識につながったのかもしれない。」

これも、実を言えば日本のバナナの追熟技術が発達しているためかもしれず、根拠のある話とは言えない。

しかし、往々にして人が他人に持つ印象とは、誤解や思い込みも含めてこれまでに得た小さな経験の積み重ねから生まれるものだ。さらに、肉親や家族・恋人・友人など、その距離が近ければ近いほど、その印象から出てくる感情には複雑な陰影のひだが付く。国家間の関係にも、似たようなことが言える。

「核食問題」は、これから日本が台湾とどう向き合っていくかを考える試金石

「台湾は親日」とは最近の日本でよく使われる表現だが、「親日」というのは判で押せば出来上がるものではない。台湾人が持っている日本への感情は多様で複雑だ。親しみや懐かしさ、仕事ぶりや日本製品への信頼といった良いイメージも多いが、マイナスイメージだって少なくない。

戦前に日本の植民地だった時代から、戦後になって日中友好条約による日台断交を経た日本社会が長らく台湾を見失い、東日本大震災をきっかけに再び台湾を「発見」するまでの期間も、台湾は常に日本をそばに見ながらいろんな印象を蓄積してきたのだ。台湾が「親日的」であるというのは、そんな印象の数々を束ねて見た場合にプラスイメージの方が目に付くということでしかなく、その裏返しとして表出した「日本は自国を守るために台湾に犠牲を強いるかもしれず、その時に台湾政府は自分たちを守ってくれないかもしれない」という不安が、今「核食問題」として台湾の人々を脅かしているものの正体のように感じる。また、近ごろ噴出している日本の大企業の品質スキャンダルが、長らく日本クオリティーを信頼してきた台湾の人々の疑念をさらに増幅させていることもある。

日本にとっては、産地の方々が細心の注意を払って放射性物質の影響がないように重ねてきた生産上の努力を無駄にすることなく、明確で科学的な説明をひたすら辛抱強くアピールし、台湾の人々の信頼を少しずつでも積み上げていくことが肝要だろう。そうした意味で「核食問題」とは、これから日本が台湾とどう向き合っていくかを考える上での大きな試金石ともいえそうだ。

ところで嘉君さんは今年の春節休暇の間、今度は写真が趣味のご主人を連れて、再び福島県を訪れた。会津若松に2泊、三島の宮下温泉に1泊し、雪景色の只見線とわらぶき屋根の伝統建築保存地区である大内宿を見て、夫婦でその美しさに深く感動したそうだ。看板屋のご主人にも再会し、「次回は夫婦でうちに泊まりにおいでと言ってくれた」と、さらに深まった交流をうれしそうに報告してくれる嘉君さんを見ながら、筆者まで旅をしたい気持ちに駆られた。実際に嘉君さんの話を聞いて興味を持ち、福島に旅行に出掛けた友達もいて、その実体験の積み重ねは水の波紋のようにゆっくりと輪を広げている。

他人がどう思うか、あるいはどう思われるかより、自分がどのように感じ、考えていくのか。台湾の人々のこうした強さは、日本人にとっても学ぶべきところが多いように思う。

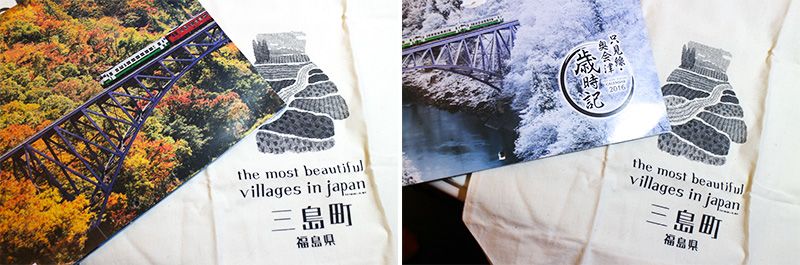

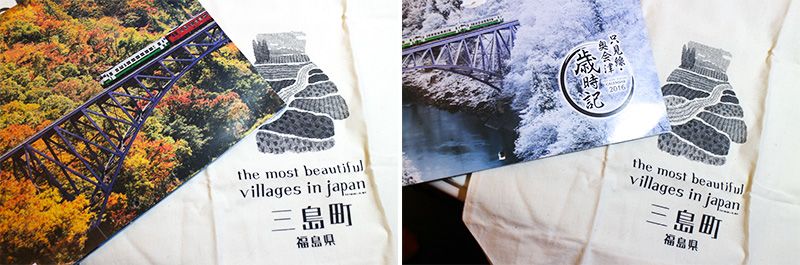

三島町と只見線をPRするカレンダーとエコバッグ(撮影:栖来ひかり)

三島町と只見線をPRするカレンダーとエコバッグ(撮影:栖来ひかり)

バナー写真=三島町で地元の方にもらった看板を抱える嘉君さん(撮影:栖来ひかり)

三島町と只見線をPRするカレンダーとエコバッグ(撮影:栖来ひかり)

三島町と只見線をPRするカレンダーとエコバッグ(撮影:栖来ひかり)