海外の映画ポスターが物語る「世界のクロサワ」

Guideto Japan

文化 Cinema- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

2018年4月、これまで東京国立近代美術館の一部門であったフィルムセンターが独立し、日本で6館目の国立美術館として「国立映画アーカイブ」に生まれ変わった。その開館記念となるのが、没後20年を迎える映画監督・黒澤明をテーマにした展示だ。

世界に衝撃を与えた『羅生門』

黒澤といえば、世界でもっともよく知られた日本の映画監督の一人である。わざわざ「の一人」と言う必要さえないかも知れない。しかし多くの日本人は、国際映画祭での数々の受賞や、海外の著名映画人たちの賛辞といった事実からそう判断しているだけで、実はその「物的証拠」を目にしたわけではない。

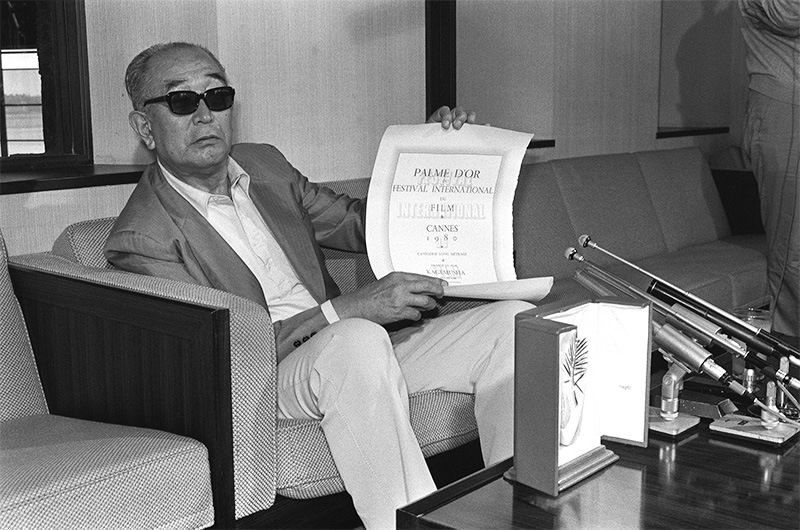

黒澤明(1910-1998)。『影武者』でカンヌ映画祭グランプリを獲得した直後の帰国会見にて=1980年5月26日、千葉・成田国際空港(時事)

黒澤明(1910-1998)。『影武者』でカンヌ映画祭グランプリを獲得した直後の帰国会見にて=1980年5月26日、千葉・成田国際空港(時事)

今回の展示は、日本にいながらにして、ついに「世界のクロサワ」を実感できる機会となる。展示品はすべて黒澤明研究家・槙田寿文(まきたとしふみ)氏のコレクションで、30カ国におよぶ黒澤映画のポスター84点を中心に、海外のプレス資料、上映プログラム、関連書籍、新聞広告など合計145点。展覧会の見どころを国立映画アーカイブ・岡田秀則主任研究員の解説とともに見ていこう。

黒澤は生涯に30本の作品を監督したが、その海外受容史を考えた場合、3つの年代に大別できる。初期はデビュー作『姿三四郎』(1943年公開)から『醜聞(スキャンダル)』(50年)までの10本。『羅生門』(50年)から『赤ひげ』(65年)までの13本が中期。『どですかでん』(70年)から『まあだだよ』(93年)まで最後の7本が後期。

(左上から)『酔いどれ天使』(1948年日本公開)ポーランド版ポスター(60年、ウワディスワフ・ヤニシェフスキ作)、『生きる』(52年日本公開)アルゼンチン版(50年代)、赤ひげ(65年日本公開)タイ版(同年)、『天国と地獄』(63年日本公開)イギリス版(同年)、『影武者』(80年日本公開)東ドイツ版(81年、オットー・クンメルト作)

(左上から)『酔いどれ天使』(1948年日本公開)ポーランド版ポスター(60年、ウワディスワフ・ヤニシェフスキ作)、『生きる』(52年日本公開)アルゼンチン版(50年代)、赤ひげ(65年日本公開)タイ版(同年)、『天国と地獄』(63年日本公開)イギリス版(同年)、『影武者』(80年日本公開)東ドイツ版(81年、オットー・クンメルト作)

同じ年に公開された『醜聞』と『羅生門』が異なる年代に分類されるのは、後者こそ黒澤作品が世界的な知名度を得るきっかけの作品だからだ。『羅生門』は日本公開の翌51年、ベネチア国際映画祭に出品され、最高の金獅子賞を受賞した。それはまた日本映画が初めて本格的に海外で認められた契機でもあった。ここから初めて、日本の映画界も国際映画祭で賞をとる芸術的な作品の製作に意識的になる。

第12回ベネチア国際映画祭で『羅生門』に授与された金獅子像(左下)と同作の西ドイツ版ポスター2点(中央)の展示。上が52年、下/右は59年、ハンス・ヒルマン作

第12回ベネチア国際映画祭で『羅生門』に授与された金獅子像(左下)と同作の西ドイツ版ポスター2点(中央)の展示。上が52年、下/右は59年、ハンス・ヒルマン作

受賞の翌年に当時の西ドイツで公開されたときのポスターを見ると、Rashomonというアルファベット表記のタイトルのほかは、「世界の都市でセンセーション」というキャッチフレーズがあるのみで、黒澤や三船敏郎の名前は見当たらない。日本という文字もなく、描かれた登場人物と五重塔のような和風建築で想像できるだけだが、謎めいたエキゾチシズムが確かに漂っている。それが7年後に同国で再び公開されたときには、当時売り出し中の若手グラフィックデザイナーであったハンス・ヒルマンが手掛け、斬新な芸術性を前面に打ち出したポスターになっている。初公開時の純粋な衝撃から7年を経て、映画芸術の一翼を担う存在という認識へと、黒澤映画の受容のされ方が成熟してきたのがうかがえる。

ヒルマンの構図は、題字を大きく掲げる平凡な手法をとらず、「ポスター画面を横切る3本の水平線によって、登場人物の言い分が食い違うこの作品独自の話法がシンボライズされているのが特徴であり、一歩先へ進んだ黒澤映画への理解が読み取れる」(岡田氏)。ちなみにこの「話法」は、一つの事件について、関与した人々が異なる解釈を述べて矛盾が生じる現象を指す「ラショウモン・エフェクト」という英語表現を生んだほど影響力があった。ほかにも、歌麿の絵を勝手に借用したスウェーデンのものなど、『羅生門』だけで7カ国9種類のポスターが展示されているので、比較してみると面白い。

14カ国のポスターで見る『七人の侍』

『七人の侍』西ドイツ版ポスター(62年、ハンス・ヒルマン作)の前で解説する国立映画アーカイブの岡田氏

『七人の侍』西ドイツ版ポスター(62年、ハンス・ヒルマン作)の前で解説する国立映画アーカイブの岡田氏

今回の展示でさらに多いのが『七人の侍』(54年公開)で、14カ国版ある。中でも目玉は、A0サイズ(841×1189 mm)を8枚貼り合わせた巨大な西ドイツ版。これも先述したハンス・ヒルマンの作品だ。この配給会社が他の映画のためにこれほど大型のポスターを製作した例は確認できておらず、いかに黒澤の『七人の侍』が特別扱いだったのかが分かる。五輪のシンボルと同じ赤、黄、緑、青、黒が使われているのは偶然だろうか。ヒルマンは、この鮮やかな五色を使ってラストの侍たちと野武士たちの大乱闘のシーンを描き、「紙の上に映画の構造を表現することで、黒澤への敬意を示そうとした」(岡田氏)。

そこにはもはや、日本映画を表象する際にありがちなエキゾチシズムは微塵(みじん)もない。『七人の侍』は日本公開から6年後にアメリカで『荒野の七人』として西部劇にリメイクされたが、それ以後に製作された『七人の侍』のスペイン版ポスター(65年)は、まるで西部劇のワンシーンを思わせる構図とスタイルで描かれている。珍しいタイ版、イラン版のポスターもぜひ見てほしい。