間もなく姿を消すレトロ駅舎

秋の日差しに包まれた原宿には、今日も内外から大勢の人々が繰り出し、まるで縁日のようなにぎわいを見せている。この街は浅草や築地や渋谷と並んでトーキョー観光の人気スポットであり、トレンドの発信地だ。インスタ映えする写真を撮ろうと多くの人がスマートフォンのシャッターを押す中で、被写体として人気なのが最先端ファッションの街にたたずむ懐古調の駅舎である。

JR原宿駅。都内最古の木造駅は、1924年の竣工(しゅんこう)以来、その優雅な姿をとどめながら、変わりゆく街並みを長い間見つめてきた。明治神宮の緑を背に立つ2階立ての駅舎は、切り妻造りながら青灰色の銅板でふいた屋根と鐘楼のようなタワーを持ち、黒い梁(はり)や柱を白壁と半々に使うハーフ・ティンバー工法(注:ヨーロッパの建築技法。半木骨造)を用いている。そのため、駅舎はドイツやイギリスの古風な建物に見えて、道行く若者との対比が見事だ。インターネット交流サイト(SNS)のおかげで各国の観光客にも知れ渡り、原宿の名物になっている。

原宿駅(中村雪乃氏撮影)

原宿駅(中村雪乃氏撮影)

ところが残念なことに、駅舎の解体が目の前に迫っている。保存を望む声が多く寄せられているけれど、どこへ、誰の費用負担で……ということについては、名案が出ないまま期限が迫ってきている。

1906年開業の原宿駅は、もともとは静かな小さな駅だった。09年に山手線の駅になり、20年に明治神宮が創建されると、参拝のための駅となる。そのため代々木寄りにあった駅舎を現在の位置に移し、しゃれた洋風の木造駅舎を建てたのだ。設計は、鎌倉駅のハーフ・ティンバー工法の施工監督も務めた、鉄道省技士の長谷川馨。若手を登用したのは、大正時代の自由な気風と理想主義が、鉄道省にも満ち満ちていたためと言われている。

ほぼ1世紀が経った現在の乗客数は1日平均7万人強。しかも、その7割が定期券を持たない利用者だというから、原宿の魅力がどれだけ多くの人を吸引しているか分かろうというものだ。

混雑を緩和するために、JR東日本はホームと線路をまたいで新たに駅舎を増設し、初詣の時だけ使う臨時ホームを山手線の外回り専用ホームとして改修、ここから竹下口へもアクセスできるようにした。さらに明治神宮側にも新たに改札口を設け、トイレの数を増やし、エレベーターも新設する。現在進行中のこの工事は、2020年の東京オリンピックを見据えたもので、付近の千駄ヶ谷駅、信濃町駅も、競技会場への最寄り駅として使われるために、大規模改修が進んでいる。

モダンな駅舎が完成すれば、格段に便利になり混雑は緩和されるだろうが、木造駅舎の風情は消え去ってしまう。東京駅のように、新旧両方の表情を上手にブレンドする案がなぜ採用されなかったのだろう。

東京五輪を機にファッションの街へ

変わりつつあるのは駅舎だけではない。東京都都市整備局が音頭をとって、“近代的総合的街づくり”を推進してから、大型デベロッパー主導の下、街の風景がどんどん変わっている。年内にその姿が消えると言われているのは明治通りと表参道の交差点に立つ築50年を超す高級マンションや1970年代を代表する個性派ブティックなどなど、いくつもある。70年~80年代の、日本のファッションとサブカルチャーをけん引してきた原宿は、セピア色の思い出の中に遠のこうとしている。

ここで、原宿の歴史を簡単にたどってみよう。

50~60年代に入っても、ペンペン草が路肩に生えるのどかな街並みを保っていた原宿は、代々木にあった駐日連合国軍施設(ワシントンハイツ)からやってくる米兵御用達の土産物屋「Oriental Bazar」とおもちゃ屋の「Kiddy land」が目立つくらいだった。だだっぴろい表参道を使って、米軍は小型機の着陸演習をしている、という噂が、まことしやかに流されていたほど、人通りも少なかった。それが、64年の東京オリンピック開催が決まったことで街の様子が変わり始めた。

原宿駅の目の前にある「コープオリンピア」と「オリンピアアネックス」はオリンピックの年に完成した。日本初の高級アパートメントは、どちらも今で言う“億ション”で、24時間サービスの管理業務や英語でもOKの応対を備えていた。果たして住人は、日本駐在の外交官や企業人、そして芸能人で占められた。

72年に日本デビューを果たしたテレサ・テン(鄧麗君)も、2年後にレコード大賞新人賞を取った後で、渡辺プロダクションが東京の住まいを用意。それが「オリンピアアネックス」の506号室だった。そこに彼女は、母親と共に74年から79年まで住んでいた。

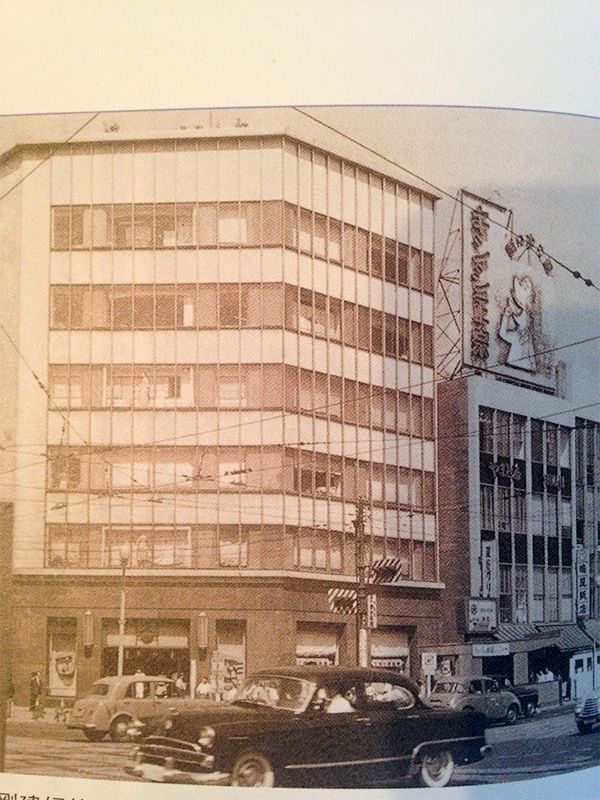

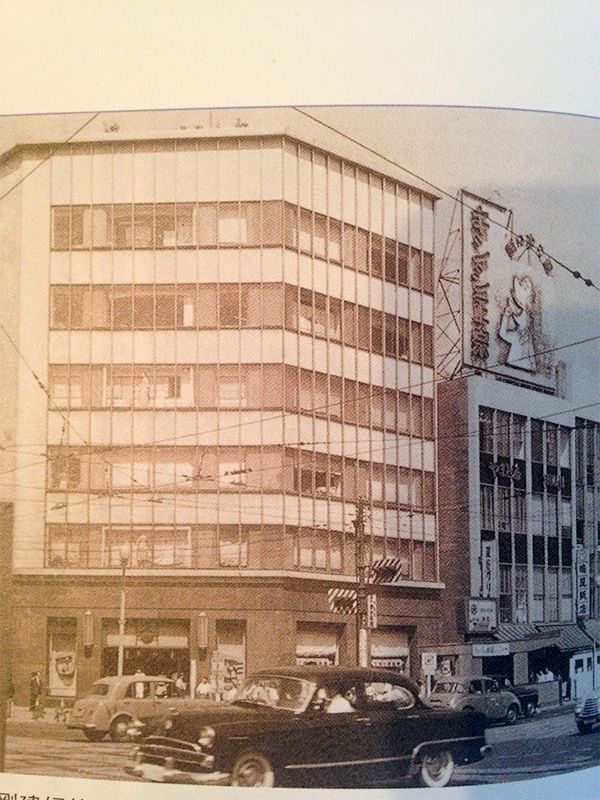

60年代のオリンピアアネックス(『飛鷹 日本留学生之母丁惟柔』より)

60年代のオリンピアアネックス(『飛鷹 日本留学生之母丁惟柔』より)

向かいには、老舗の中華レストラン「福禄寿」があり、明治通り沿いには白亜のユニオンチャーチ、日本で初めて(だと思われる)ドライブスルーのレストラン「Route 5」があり、「マドモアゼルノンノン」や、「MILK」と言った小さなブティックが並んでいた。「オリンピアアネックス」には海外の古着を扱う「シカゴ」が入り、表参道には、モデルのマコが出したブティック「マコビス」が目を引いた。

道行く人のファッションがどこかロンドンに似て、六本木よりも親しみがあり、まだ当時としては珍しい本格的なピッツァやフレンチフライを食べられ、わくわくする気分がみなぎっていた。私はそんな原宿が大好きで、しょっちゅう遊びに行った。

70年代は、原宿が欧米の流行をアレンジして、日本発のトレンドを創作した発展期となった。この頃の原宿は、世界のファッションタウンの中でもユニークな存在だった。大人たちが牛耳る大手企業の主導ではなく、若いクリエーターが自分の才能を試す場所であり、店舗も斬新で個性的だった。ストリートファッションで知られるロンドンやニューヨークと比べても遜色が無く、いつも新しい出会いを用意して訪れる者を迎え入れる雰囲気があった。時代の波に乗って集まってきた若者たちが創り上げた街は、ジャズ、アングラ、反戦デモに代表される新宿とは対照的に、開放的で明るく、新しい予感に満ちていた。ロック、チープシック、個性派ブティックは、新しいライフスタイルへの扉に思えた。

70年代、表参道に集う若者(染吾郎氏撮影)

70年代、表参道に集う若者(染吾郎氏撮影)

大学卒業後、編集者となった私は、明治通りと表参道の交差点角に建っていたセントラルアパートへ、カメラマン、スタイリスト、イラストレーターと打ち合わせをしに行った。当時クリエーターたちの事務所が集まっていたセントラルアパートには、グラムロックやウエストコーストロックが流れ、インドアプランツが置かれていた。セントラルアパートの1階の喫茶店「レオン」には、売れっ子のモデルや俳優たちが、いつも誰かしら集まっていた。

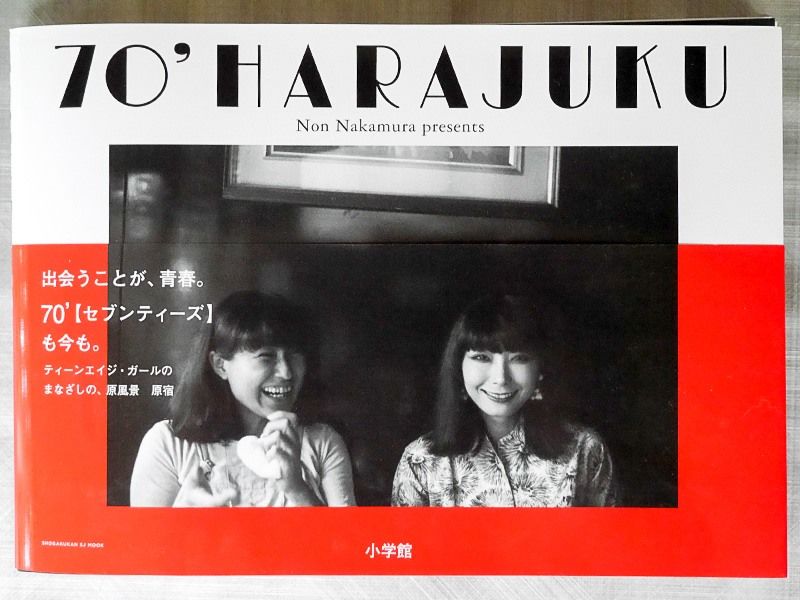

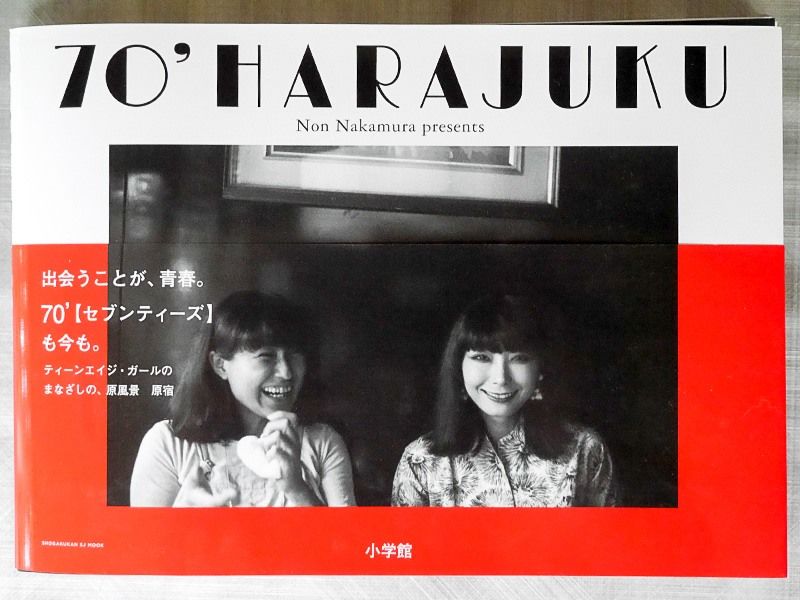

まさにこの頃の原宿を切り取った写真集『70’s HARAJUKU』(小学館)が、原宿の生んだスタイリスト、中村のんによって編さんされた。原宿の青春群像が見事にまとまっている内容で、2015年の発売以来、ロングセラーになっている。

写真集『70’s HARAJUKU』(平野久美子氏提供)

写真集『70’s HARAJUKU』(平野久美子氏提供)

原宿のブランド価値が上がった90年代になると、大資本がファッションビルを建て始めた。ユニオンチャーチ教会が壊され、跡には森ビルが手がけた「ラフォーレ原宿」が建ち、それが成功すると、アパレル業界がアンテナショップを出すようになった。原宿は全国的なファッションのメッカとなっていく。

そのせいか、2000年あたりから原宿らしさがどんどん薄れてきた。大型デベロッパーの商業ビルやフランチャイズ店が次々に進出を始め、オンリーワンの個性的な店は、“裏原宿”の名の下に路地裏に引っ込んだ。表通りにはどこにでもある大型店が並び始めた。現在の原宿は、もはや大企業のプロデュースする街だ。

“個性的な街”が消えた原宿の未来は?

テレサ・テンが、もがきながらも日本でのチャンスをつかんだ時代に住んでいた「オリンピアアネックス」も閉館が決まり、すでにテナントは退出している。もうそろそろ取り壊しになるだろう。中国や香港や台湾からやって来るテレサ・テンのファンは、テナントが立ち退いてがらんどうになった建物の前で今も記念写真を撮っているが、この一画は、2020年開業を目指して、延べ床面積2万2000平方メートルを誇る商業ビルに生まれ変わる。開発地権者は業界第4位の大手デベロッパー、東急不動産ホールディングスだ。渋谷の総合再開発と同時に原宿にも資本投下する東急不動産は、以前セントラルアパートだった敷地に12年「東急プラザ表参道原宿」をオープン、明治通りにも商業複合施設を建てている。

交差点から眺めた「オリンピアアネックス」(中村雪乃氏撮影)

交差点から眺めた「オリンピアアネックス」(中村雪乃氏撮影)

1964年の東京オリンピックが契機になって、がらりと変わった原宿は、それから56年目の2度目のオリンピックを起爆剤にして、またまた変身を遂げようとしている。今後、原宿はいったいどこへ向かうのだろうか。この街で青春を送った一人として、原宿の未来像が気に掛かる。

上述した『70’s HARAJUKU』を、ぜひ海外から訪れる観光客の皆さんにも見ていただきたい。現在のような商業地になる前の、個性がきらきらしていた原宿の原風景を頭に描きながら散策すると、この街の足跡が実感できるだろう。

バナー写真=原宿駅(中村雪乃氏撮影)