ふるさとは遠きにありて・・・

小学生の頃、夏休みを前にした友達が「田舎に帰って遊ぶんだ!」とうれしそうに話すのを聞いて、とてもうらやましかった。なぜなら両親も東京生まれの私には、帰省する田舎がない。数十年にわたり生まれた土地(東京都世田谷区)で生活をしていたため、“故郷に錦を飾る”ということわざにも望郷の念を歌った演歌にも共鳴することはなく、私はふるさと意識の薄い人生を送ってきた。

ふるさとについて考え始めたのは、1995年に亡くなった台湾生まれの歌手鄧麗君(テレサ・テン)の評伝を書いたことがきっかけかもしれない。

彼女は、中国大陸から渡ってきた両親のもと、1953年に台湾で生まれた。父親は中国河北省、母親は山東省の出身だ。国共内戦に敗れて台湾へ逃れてきた中国人、いわゆる外省人は、いわばふるさとの喪失者である。イデオロギーの対立から帰りたくても帰れない。従って望郷の念はますます強くなる。テレサは、自分が生まれ育った台湾と両親から聞かされる父祖の国との、二つのアイデンティティーの間で葛藤しながら人生を送ることになった。

「ふるさとは、遠きにありて想うもの」という言葉がある。「そして悲しくうたふもの」と続くこの詩は、室生犀星が1918年に発表した『叙情小曲集』に掲載されている冒頭詩の一節だ。故郷への、複雑な愛憎ない交ぜの気持ちを表現している犀星の詩をもしテレサ・テンが知っていたら・・・自分の生い立ちを重ねて、台湾でも中国でもつぶやいたように思う。

歌姫の複雑な出自を知ってか知らずか、町民総出で心のふるさとを提供しようとした小さな町が福島県にある。日本にデビューしてから3年後の1977年、新曲『ふるさとはどこですか』のキャンペーンのために彼女が訪れた奥会津の大沼郡三島町である。24歳のテレサは住民たちとも積極的に交流し、根雪の残る美しい里山の風景や町の人の素朴な人柄に魅了された。

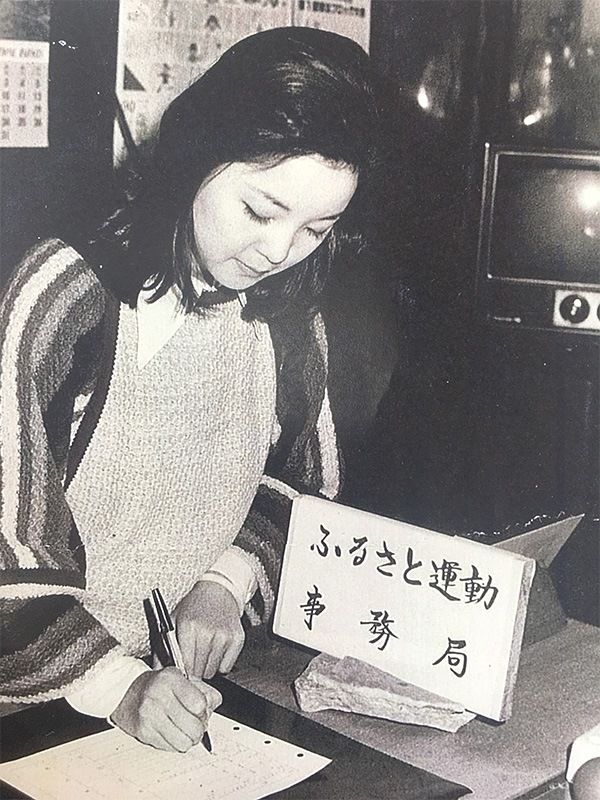

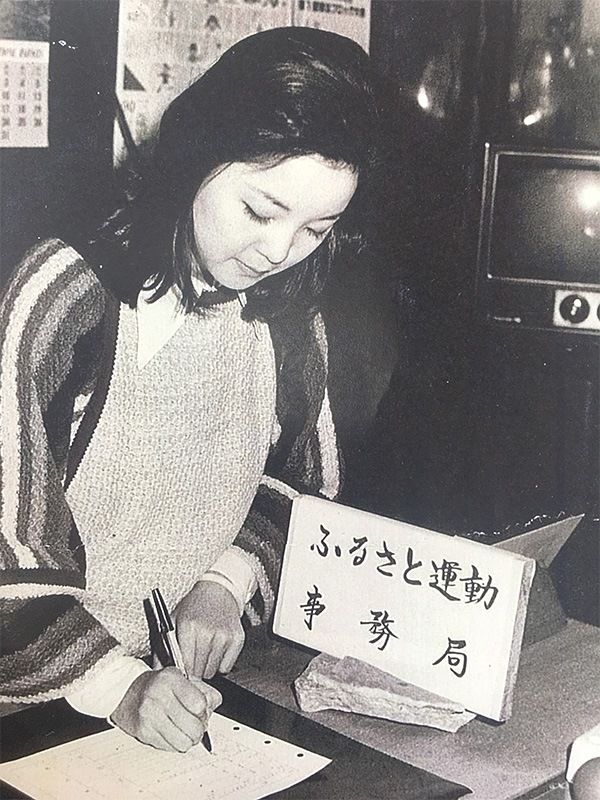

町民証にサインしているテレサ(福島県三島町役場提供)

町民証にサインしているテレサ(福島県三島町役場提供)

それから41年がたった。テレサが亡くなってから23年目の春に、地元の「福島民報」が、“歌姫の慕情 世界発信”という見出しの記事を4月27日付の朝刊に載せた。三島町民が共有するテレサ・テンの思い出と彼女の変わらぬ知名度を生かして、台湾や中国をはじめとするアジアの観光客のために、“ふるさとルート”やテレサ・テンの来訪記念館を計画しているという。来町時にテレサが泊まった旅館の部屋も記念植樹したシラカバもまだ残っているそうだから、この構想が実現すればファンにとって新たな聖地になるだろうし、何よりも内外の観光客が増え、交流の輪が広がるだろう。

この記事を読んだ私は、テレサ・テンが魅了された三島町を訪れてみたいと思った。

小さな町の温かな心

記事を送ってくれた福島市在住の友人は、実は、東日本大震災が起きた2011年の秋に、台湾政府が被災者1000人を招待した14日間台湾の旅に、幸運にも参加できた一人だ。被災後の自分たちを気遣ってくれた台湾に、少しでも恩返しをしたいと行動してきた熱き心が、私の好奇心と瞬時に合体し、三島町行きは決まった。6月15日、私はテレサ・テンの著作権を管理する台湾の「鄧麗君文教基金会」日本側窓口を務める舟木稔さんにも声を掛けて、東北新幹線に乗り込んだ。

東京から321キロメートル、三島町は遠かった。郡山駅から高速道路を使って2時間のドライブ。青くかすむ磐梯山を見ながら猪苗代湖沿いに西へ向かい、水田地帯やスギやキリの森を抜けてようやく到着した。只見線を利用しても郡山から2時間半は優にかかる。清流に抱かれた集落の人口は約1600人。豪雪地帯だけあって、急角度の屋根が独特の家並みを作り出している。冬になると、雪煙を上げて走る只見線の列車や鉄橋の美しさが外国人観光客から人気を集め、各国の写真家や鉄道ファンがわざわざ訪れるそうだ。

三島町では都会に出て行った若者や私のようにふるさとを持たない都会人を対象として、1974年からふるさと運動を進めている。そのことを知った当時のレコード会社の宣伝マンが、三島町をキャンペーン先に選んだらしい。テレサ・テン来町の理由が新曲の宣伝だと分かっていても、三島町役場は特別町民証を発行し記念植樹式まで用意して、町民は一丸となり彼女をもてなした。この大歓迎と雪国の美しさがテレサに十分伝わったことは言うまでもない。

記念植樹(福島県三島町役場提供)

記念植樹(福島県三島町役場提供)

「テレサさんが三島町を訪れたことは、町にとって大きな出来事でした。このご縁を生かして、多くの人に心のふるさとを提供できればと思っています」。矢澤源成町長はこのように話しながら、41年前の写真をたくさん見せてくれた。どれも町民が記念撮影したもので、テレビや雑誌では決して見せないテレサの素顔が写っている。

町役場の案内で、私たちは彼女が記念植樹したシラカバをまず見に行った。80年に道路拡張計画が持ち上がったのだが、伐採することなく海抜660メートルの美坂高原に移植した。

「ほら、あの木です」

ええっ、あれですか…青葉が空に溶け込むほどの大木だ。その大きさに歳月の流れを痛感し、舟木さんと私は言葉を失った。三島町では、周辺にシラカバを何本も植えて、「幸せの小径」という散策道を整備している。

現在のシラカバの木(平野 久美子氏撮影)

現在のシラカバの木(平野 久美子氏撮影)

高原からの帰り道、テレサが泊まった旅館「ふるさと荘」に立ち寄った。小鳥のさえずりが聞こえるほど静かな川べりの宿である。

テレサが泊まった旅館「ふるさと荘」(平野 久美子氏撮影)

テレサが泊まった旅館「ふるさと荘」(平野 久美子氏撮影)

「41年前と何も変わっていません。テレサさんが来てくださった当時のままです」

旅館のスタッフはそう言って2階へ案内してくれた。彼女が1泊した部屋はこぢんまりとした和室で、只見川の清らかな流れと癒しの森が目の前に広がり、大自然の精気が部屋に充満していた。受付の脇のケースには愛らしいまん丸顔のテレサ・テンと町民との記念写真やサインが飾ってあった。40年たっても何一つ変わらないなんて東京では考えられないが、三島町では、あの日がそっと保存されている。テレサ・テンが再訪できたなら、どんなに喜んだことだろうか。

ふるさとの喪失と創生

1960年代から、全国津々浦々に押し寄せた高度成長の波がきっかけとなり、ふるさとの景色も生活も激変し、今では地方の暮らしぶりも東京と大して変わらなくなっている。民話の世界に登場するようなかやぶきの民家や里山が残るふるさとを持つ日本人は、ごく少数派だろう。その意味で、日本人はふるさとを喪失した。だから、アジア各国の農村に出掛けると、ふるさとの原風景に出会ったようなデジャビュ(既視感)の感覚を覚える。懐かしい風景の中で住民たちが歓待してくれると、さらに癒やされてしまう。「いつでも帰っておいで」と、待っていてくれる人々や自然は、小さい頃、母親にしっかりと抱かれた安心感と幸福感に通じる。それこそがふるさとの魅力なのだ。

只見川の清流(平野 久美子氏撮影)

只見川の清流(平野 久美子氏撮影)

74年に日本デビューを果たしてから、精いっぱいチャレンジをしていたテレサにとって、新曲『ふるさとはどこですか』のキャンペーンで訪れた三島町は、日本へ来て初めての安らぎや温かな人情を味わった場所だったろう。彼女がその後もこの町をどれだけ覚えていたかは分からないが、少なくとも町民は、アジアの歌姫が自分たちの町を訪れ、短い間でも心から楽しみ和んでくれた様子に、満足感と誇りを覚えたと思う。

テレサ・テンの思い出だけでなく、「桐の里」を掲げる三島町の下駄(げた)と箪笥(たんす)、そしてつる細工などの手工芸品と台湾の工芸を結び、アジア共通の手仕事を軸に、ふるさと運動を改めて展開したいと町長は話す。幸い、『鄧麗君文教基金会』も前向きに検討してくれているようだ。三島町のふるさとプロジェクトは、インバウンドの観光客だけでなく、2011年の東日本大震災によって、ふるさとの大切さを実感した私たち日本人にとっても意味がある。心のふるさとプロジェクトの成功を、ふるさとのない私は切に祈っている。

バナー写真=町民との記念写真(福島県三島町役場提供)