「在日本以秒為單位控管新幹線及電車行駛區段,對日本人而言顯得稀鬆平常」、「東京這麼大的城市,居然每個角落都打掃得乾乾淨淨」、「遺失物品大多會交由警方處理協助歸還失主」等,數十年來,外國人總是以驚嘆的目光描述日本社會的日常。

這種「規律與秩序、集團生活的合作精神」 究竟從何而來呢?去年12月上映的電影《日本人的養成》中,觀察孩童在小學這六年「如何成為『日本人』的過程」,真實呈現了日本校園生活的樣貌。

該片選在東京世田谷區的塚戶小學進行拍攝,焦點則是剛入學的一年級新生和最年長的六年級生,拍攝期間剛好是新冠疫情爆發的2021年,導演堅持近距離觀察師生們的互動。拍攝歷時150天,總計達700小時。

對於日本的教師和家長而言,這些是再平凡不過的日常。然而,當電影在國外上映時,卻引起了廣大迴響。無論是「打掃教室」、「午餐分發」、「值日生」制度、運動會、或是各種校園活動管理等,皆積極讓孩子從中參與並成長,給觀眾留下了深刻的印象。在芬蘭首都赫爾辛基上映甚至長達四個月之久,並且有20家電影院同步放映該片。本片也入選了德國和美國的電影節,且於韓國電視台播映。

此外,這部電影拍攝過程中誕生的短片《Instruments of a Beating Heart》也入圍2025年(第97屆)美國奧斯卡金像獎最佳紀錄短片。

電影《日本人的養成》 © Cineric Creative / NHK / Pystymetsä / Point du Jour

電影《日本人的養成》 © Cineric Creative / NHK / Pystymetsä / Point du Jour

「在小學裡,被塑造成為日本人」 這部電影的英文片名為《The Making of a Japanese》,若直譯成日文會太過直接且強烈,但山崎導演解釋得很清楚:「放眼全世界6歲左右的孩子其實差異不大,但12歲的日本孩子與歐美孩子相比則有明顯不同。這是因為在學校裡他們被賦予諸多角色及任務,穩健踏實地訓練自己成為獨當一面的大人。教育塑造了每個個人,日本義務教育培養學生群體合作及團隊精神。日本這種教育觀念與其他國家相當不同,這點無庸置疑。」

山崎導演的父親是英國人,母親是日本人。她在神戶出生,就讀某大阪公立小學六年,國中和高中則進入神戶的國際學校就讀。之後到美國的大學學習電影創作,畢業後於紐約就業累積業界經驗。

「我認為自己是日本人,但在小學裡,會說英語頂著棕色頭髮的混血兒只有我一個。是否只有我一人與其他人不一樣?到底怎麼樣才是所謂的日本人呢?這是我心中長久以來的疑問。」

在美國工作時,公司總是給予我「有責任感」、「守時」、「對團隊極有貢獻」等評語。

「我明明沒有做特別的事情,卻被誇獎了。當時沒想太多,只覺得『這對日本人來說很稀鬆平常』。不過,大約十年前,我也曾經歷一段重新思考『我是誰』的時期。當我追根究底探尋源頭時,發現自己的特質與價值觀,的確是自小學時期培養出來的。」

山崎艾瑪導演(花井智子攝影)

山崎導演對小學印象最深刻的回憶是六年級的運動會。她完成了團隊體操的「巨大金字塔」,並獲得家長及社區居民的熱烈喝彩。

「在練習的第一天,我覺得這根本是不可能的任務。但隨著大家齊心協力,經過幾周反覆練習,終於看見完成的曙光。正式表演前絕對不能失敗的緊張感、表演結束後順利完成金字塔的成就感、以及與朋友們喜極而泣的感動情緒,現在回頭來看,這些經歷培養了我面對眼前挑戰必全力以赴的精神。對11、12歲的孩子而言,透過活動了解到只要努力就能改變結果這件事,是相當寶貴的人生經驗。」

「對孩子們來說,運動會和音樂會是很重要的活動。在日本小學的六年生活中,會不斷遇到『人生的關鍵時刻』。但國際學校的運動會卻完全沒有事前練習,只要當天來參加跑步,然後就結束了。這種方式完全與學習群體生活相違背。在歐美的價值觀裡,更重視每個孩子的差異性、擅長項目、及培養孩子的個性。」

山崎導演意識到,每個國家對學校生活的期許差異極大,因此決定「將日本的小學生活拍成紀錄片,介紹給全世界的人們」。

不過,要找到一所願意長期配合拍攝的學校不容易。經過六年不斷嘗試和調整,終於以「以東京奧運為契機促進國際友誼交流」的名義,取得美國選手團奧運接待城市世田谷區的合作。

同理、互助、責任感 電影中除了溫馨場面外,也有讓人感覺「竟然做到如此徹底」的場景,例如,負責檢查鞋櫃內鞋子是否整齊排列的值日生、畢業典禮上要求所有學生做到整齊劃一的動作等。另外,在教職員的培訓場景中,某大學教授於演講時提及「日本教育所追求的高度群體性與團隊精神,並不完全是好事,而是把雙面刃」。

儘管如此,山崎導演強調「日本小學生尊重他人並有同理心,把其他孩子的煩惱當作自己的事來看待且彼此幫助,這一點非常優秀,這也是本部電影最想傳達的訊息。」

「實際上,在國外很多人看了這部電影後深受感動,很多觀眾回應『日本的孩子真了不起』。在芬蘭,有人認為『本片是團體經營的教科書,應該重新審視我國的教育』,不過,我覺得是因為該國有著自由至上的價值觀,因而形成不同的結果。在越來越多的孩子只考慮到自己的情況下,或許他們是想從日本的做法獲得一些啟發吧。」

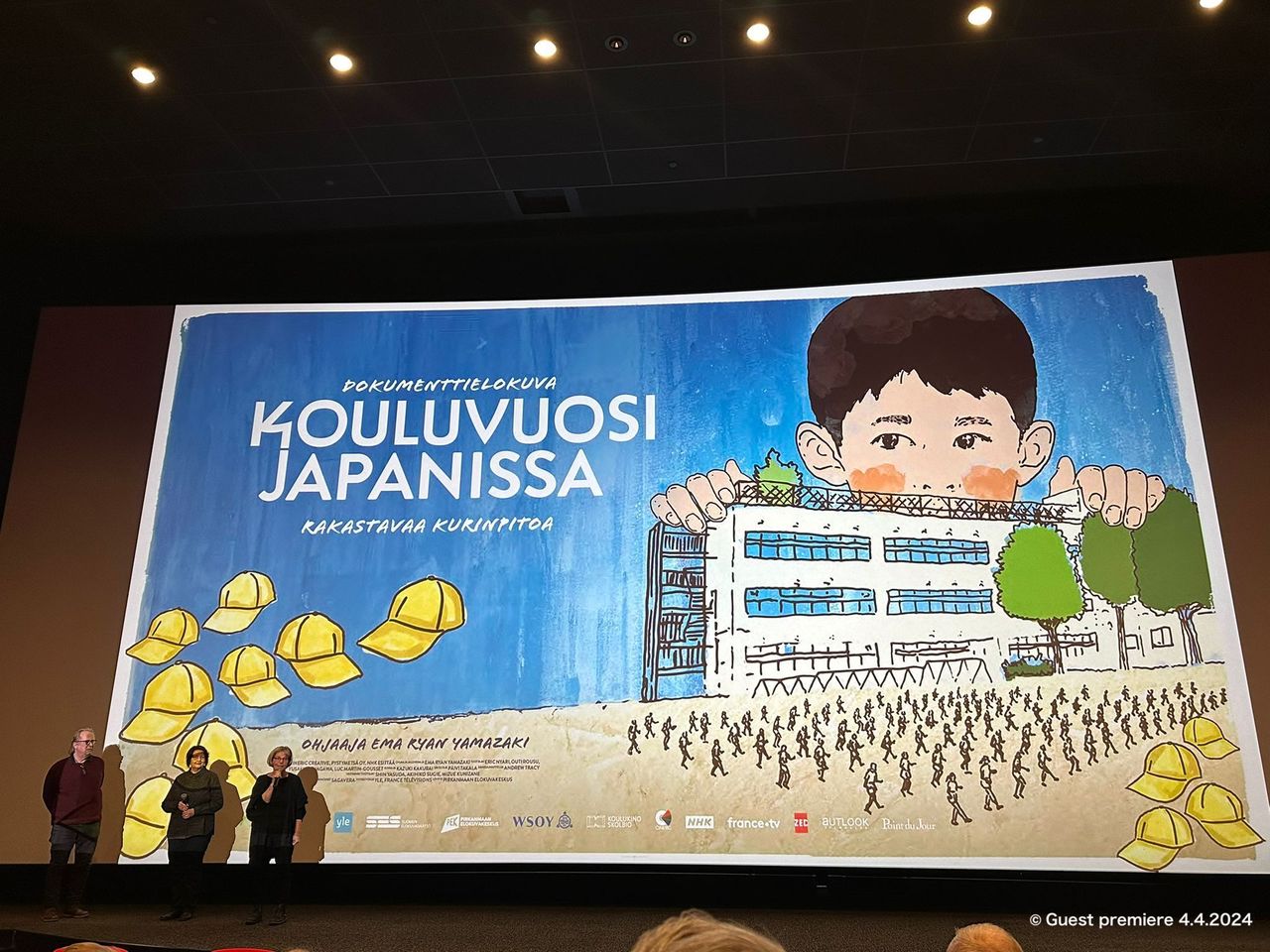

電影放映會於芬蘭 © Cineric Creative / NHK / Pystymetsä / Point du Jour

電影放映會於芬蘭 © Cineric Creative / NHK / Pystymetsä / Point du Jour

最令山崎導演驚訝的莫過於國外電影放映會上觀眾們的反應了。尤其世界盃足球賽時日本隊支持者在賽後「撿垃圾」的故事最為人津津樂道。

「這樣的行為竟然在全世界如此出名,無論到哪裡,人們總會將電影的內容解釋成『撿垃圾』行為背後的原因。這樣的認知裡,蘊含了『日本人很嚴謹』和『擁有許多專業表現』。」

日本人的特質究竟是什麼呢?山崎導演在這段與自我探尋交織的電影拍攝過程中,印象特別深刻的是對於「責任感」的心態。

她表示:「日本孩子從小在學校就被賦予各種任務,從開窗戶值日生、午餐分發、到打掃值日生等,每個人對於自己被賦予的角色,都有一種努力貫徹的使命感,可以說這已深植DNA中,成為不可或缺的一部分。不過,有人覺得這是加分,但相反地,也有人對這種責任感和使命感感到壓力,而兩者並存即為當今的日本社會。」

她說道:「在日本以外的國家,認為孩子有孩子的樣子,不會給予這麼多任務。因此,當外國人看到像『我家寶貝大冒險』這類型的電視節目,總會感到相當吃驚。『責任感』是他們描述日本時的關鍵字。儘管有正反不一的評價,但我認為這個詞仍具有極高的正面意義。」

採訪・撰文:石井雅仁(nippon.com編輯部)

標題圖片:紀錄片電影導演山崎艾瑪(花井智子攝影。2025年1月15日於東京澀谷)

電影介紹 《日本人的養成》

日本上映日期:2024年12月13日,東京Cine Switch Ginza首映 製片商:Happinet Phantom Studios 導演、製作:山崎艾瑪 2023年/日本、美國、芬蘭、法國/彩色/片長99分鐘/5.1聲道環繞音效 官方網站: 預告篇 VIDEO