「南洋」文化吸引了沒學過臺灣史的世代

陳柏棕生於1983年。從小就喜歡歷史,很愛閱讀三國志等中國史相關的書,也喜歡看軍方製作的紀錄片。但是他屬於未曾於小學到中學課堂上學過「臺灣史」的那一世代。要說他學了什麼關於自己國家的歷史,就只有八年抗日戰爭和國軍士兵們做了多少犧牲等等中華民國的歷史而已。對於日治時期的臺灣,他學到的是以漢族為中心的1915年抗日武裝事件「西來庵事件」,幾乎沒有了解其他歷史事件的機會,對日治時期沒有什麼特別的認知。

在這樣的背景下,對臺灣的歷史抱持興趣,在進入研究所前思考該具體研究什麼時,腦海裡浮現出「南洋」一詞。一直以來他都只在電視節目聽到南洋一詞或親戚以前去過南洋時的事。實際上他不是很清楚到底是怎樣的地方,對南洋抱持著模糊又神秘的異國印象,他開始從報章雜誌等當時出版刊物試著調查臺灣人為何及如何前往南洋一事。

圖書館和資料館的微縮片留下的報導吸引了陳柏棕。資料中傳達了臺籍日本兵的勇敢印象,他們在熱帶氣候、山地和森林等殘酷環境下發揮了高度的適應能力,陳柏棕說:「很有故事性,也很想知道有沒有其他的報導,還有是否屬實,這些疑問都讓我越來越想探究下去。」

但是,經過多次實際的田野調查後,他發現那些內容都是日本軍或臺灣總督府結合媒體操作出來的,其內容大多宣傳意味濃厚、與事實不完全相符。

另外,那些資料顯示臺籍日本兵多屬自願,憑自己的意志為國奉獻,但實際上是半強制動員的,不能將他們全部貼上自願的標籤。其中當然也有自願從軍的人,但是臺灣年輕人成為日本兵都是有所原因或覺悟的。陳柏棕說:「斷定他們『被日本洗腦』也是有缺公正的評斷。」

因此,陳柏棕開啟了深入研究臺籍日本兵真相的日子。

採訪是與時間的爭戰

二戰結束已超過60年以上,在越來越少人了解日治時期的狀態下,陳柏棕一開始煩惱著要如何找到臺籍日本兵,但幸運的是,他姑丈的爸爸曾當過海軍志願兵,因此訪問到了當時的狀況。另外,還得知他的太叔公曾經從1944年11月被美軍魚雷擊沉的護國丸生還。研究對象意外地就在自己身邊。之後,又透過太叔公的介紹還有靠著30~40幾年前製成的戰友名冊,見到了很多臺籍日本兵或其家族。從2007年開始到現在採訪了約百餘人。

循著戰友名冊上所寫的住址一一訪問,有時就在當場直接進行採訪,基本上受訪者本人或他們的家人,都很熱心地提供資訊。訪談同時也能感受到,他們至今都沒有什麼對別人闡述自己經驗的機會,陳柏棕說:「如果有人願意了解的話,其實他們也蠻想講的」。還有人因在戰爭中體驗了無法忘卻的痛苦,一邊流淚一邊受訪。但陳柏棕說,說出來對他們來說「好像是一種療傷的方式」。

專訪原臺籍日本兵的陳柏棕(右)

為了去見受訪者,陳柏棕踏遍了臺灣全島。交通費和住宿費基本上都是他自己負擔。因受訪者都是老年人,不只要顧慮他們的健康狀態或是因受訪而產生的疲勞,還要在訪問中盡量得到情報,像是不斷地與時間賽跑。有一年5、6月所採訪的人,在同一年的11月過世了,無法持續作業的情況也曾發生。

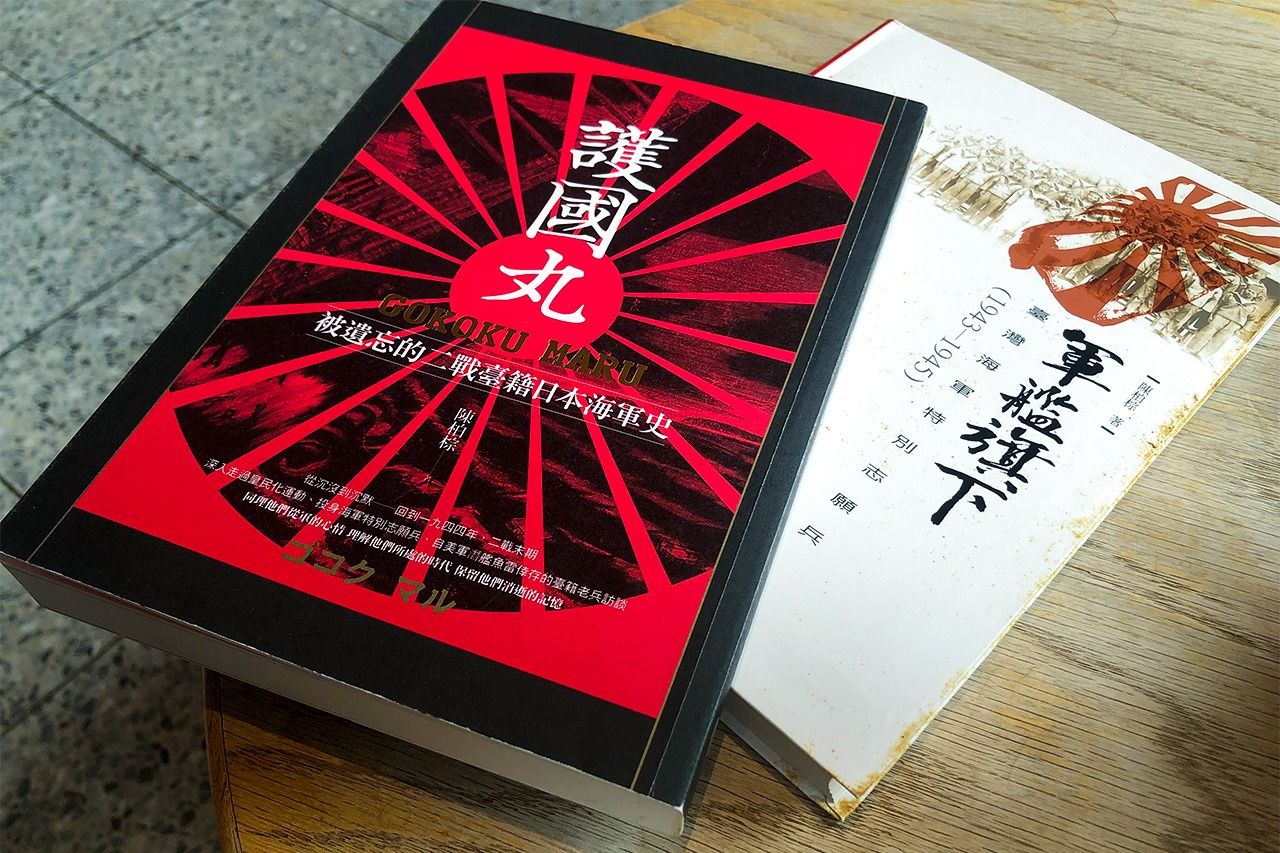

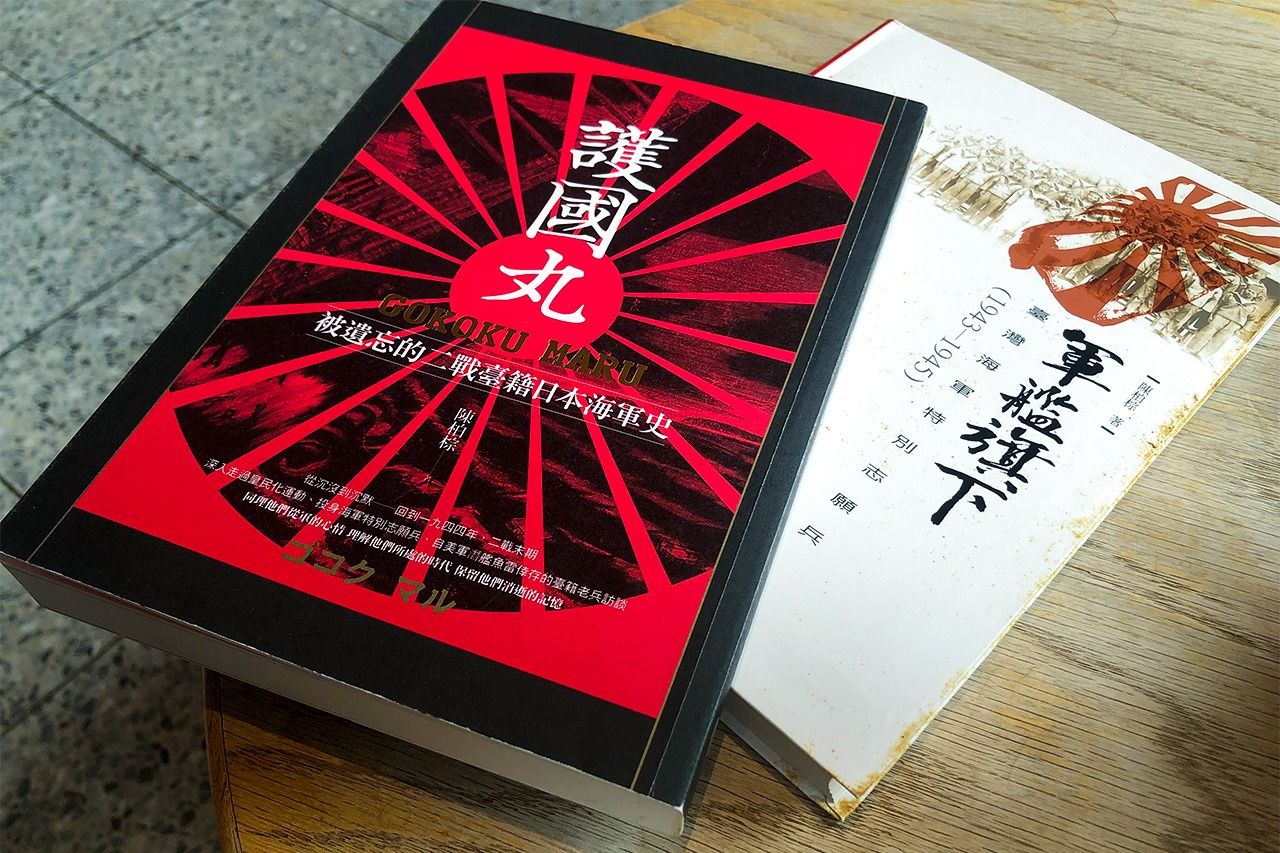

終於大功告成的碩士論文在2013年結集成書《軍艦旗下:臺灣海軍特別志願兵(1943-1945)》。2018年還出版了《護國丸:被遺忘的二戰臺籍日本海軍史》,此書將焦點放在曾搭乘過護國丸的臺籍日本兵,成了讓臺灣人重新認識這群被遺忘的人們的契機。

統整了臺籍日本兵的陳柏棕著作。及其他曾經執筆的幾個媒體

在持續不斷的研究過程中,也發揮了沒預想過的貢獻。在戰爭中陣亡的臺籍日本兵的孩子,透過陳柏棕的研究漸漸得知父親去了哪裡出征、最後是如何過世的。很多失去一家之柱的家庭,在戰後父親的話題是個禁忌。孩子們經過了幾十年都沒辦法得知父親相關的情報,但透過陳柏棕,終於能得到關於父親具體的存證,也終於洗清了心中的遺憾。陳柏棕很欣慰的說:「能夠有所幫助,覺得很好。」

同時收集呈現當時情況的資料

另外,陳柏棕在持續採訪的同時,也著手蒐集臺籍日本兵的相關照片、書信、日記、出版刊物等等。自費收集這些資料的理由是,在臺灣雖然有中華民國軍事博物館,但是它不是以全民的觀點所設立的戰爭博物館,具有研究價值的資料散落各處。中華民國統治臺灣後,公家機關到現在還是沒有實踐為臺籍日本兵相關事物開設專門的博物館或資料館。因此,陳柏棕個人所收集的資料,在傳達臺籍日本兵歷史的過程,有著不可或缺的重要性。

陳柏棕收集到的臺籍日本兵的書信

穿著軍服留下凜凜威風的紀念照、與戰友一同在相館拍下的肖像、用日語將對家人的思念滿滿的寫在明信片等書信,透過這些資料,傳達出當時年輕人的實際狀況。看著他們單純的表情或是手寫的文字,可以想像他們也和我們一樣,擁有青春、有家人、過著普通的生活等真實樣貌。陳柏棕笑著說他為了蒐集資料投注的金額,「講出來會被家人罵,不敢講」,但他秉持著為了好好保存這些貴重資料的心願而持續收集。

在收集臺籍日本兵相關資料的過程裡,個人收藏家扮演著很重要的腳色

陳柏棕還說,他希望能讓更多的日本人也知道臺籍日本兵的存在。

「也許現在的年輕人,特別是年輕那一代的人,對臺籍日本兵沒有興趣。但這群人,始終沒有忘記日本。他們年輕的時候相信日本。有的甚至犧牲生命。但戰後卻變成孤兒一樣。」

陳柏棕還說,戰後這群人被國民黨視為舊敵國的軍人,長期以來讓他們對自己的過往經驗無法發生,對其戰後的人生有很大的影響。

從信件內容可看到當時的生活

陳柏棕現在一邊以國家鐵道博物館籌備處助理研究員幫忙準備開館,一邊攻讀國立臺灣師範大學歷史系的博士課程,持續著自身的研究。他將很多寫不進碩士論文的口述史料,利用出版書籍的機會,讓更多臺籍日本兵與其家族聯繫在一起。

「還有很多人可以拜訪,也有很多故事可以挖掘」,他計畫今後要進行臺籍日本兵及其家族的戰後人生的調查。將聚光燈照在每一位臺籍日本兵上,呈現他們確實存在的事實,解開他們身上的重重誤解。

圖片全由陳柏棕先生提供

標題圖片:專訪原臺籍日本兵的陳柏棕(右)