日本時代50年間,落腳在臺灣的神社多達二百多座。這些神社當中,以社格最高的臺灣神社(後改稱臺灣神宮)為首,遍布政府部門、學校、街坊、市場、糖廠、山林,甚至百貨公司等。其中又以鎮守臺灣全島的臺灣神社、祭祀包含臺灣人在內的建功神社、矗立在大日本帝國最高峰的新高祠、伴隨日月潭潮起潮落的玉島社,和俯瞰南進基地高雄港的高雄神社,堪稱象徵臺灣的經典神社。

在一枚又一枚的珍貴影像中,這五座充滿臺灣風情,卻已不復見的神社再次栩栩如生地出現在我們眼前。逝者已矣,尚且留存的零星神社殘跡,是否更需你我之力,使後世得以追憶這座島嶼日益模糊的足跡?

臺灣神宮

臺灣神宮

- 社格:官幣大社

- 所在地:臺北市

- 鎮座日:1901年10月27日

- 例祭日:10月28日

- 祭神:天照大神、大國魂命、大己貴命、少彥名命、能久親王

- 現況:圓山飯店、圓山聯誼會

在長達50年的日本時代中,位於劍潭山的臺灣神社雖不是第一座神社,卻是位階最高、規模最大的一座。1895年10月26日,率領近衛師團接收臺灣、掃蕩抗日勢力的北白川宮能久親王於臺南「薨去」後,被神格化為「鎮臺之神」。隔年,興建神社以祭祀能久親王的建議在貴族院議會被提出,成為臺灣神社在歷史上的嚆矢。

這座備受矚目,被稱作「臺灣總鎮守」的全臺最重要神社,由帝國大學工科大學(現 東京大學工學部)教授,同時也是著名建築師的伊東忠太負責設計。工程歷時約兩年半,成為日本外地(臺灣、樺太、關東洲、朝鮮、南洋群島)的首座官幣大社。

臺灣神社鎮座祭在1901年10月27日及28日盛大舉行。餘興節目包含了花火、相撲、劍道、弓術、龍舟競賽、音樂演奏、舞獅等,尤其是藝妓的舞蹈表演,不論本島人或內地人都給予極高評價。從許多文獻的記載可看出,臺灣神社的設立絕對不只是日本內地人自己的事。

在當時的「國家神道」方針下,相較於扮演統制機構的總督府,臺灣神社在精神層面上或許更被視為日本國家的象徵。在往後的44年間,尤其在皇民化時期,臺灣神社可說是君臨全島兩百多座大小神社,成為臺灣的象徵。

鎮座式35年後的1936年,為了迎接「皇紀2600年」這一重大歷史里程碑(=1940年・昭和15年),伊東忠太博士再度被總督府邀請來參與臺灣神社的擴建。經過調查後,受限於原本的腹地,加上臺灣特有的蟻害,因此決定在神社東邊的「新境地」(現 圓山聯誼會一帶),並以阿里山、八仙山、太平山的扁柏與紅檜做為建材,社殿樣式則從原本和伊勢神宮相同的「神明造」改為和明治神宮一致的「流造」。

1944年6月,隨著太平洋戰爭的局勢惡化,日本時代也接近尾聲。宛如落日般的帝國政府,此時決定在臺灣神社增祀象徵太陽,同時也是皇室祖先的天照大神。臺灣神社也因此被升格為「神宮」。然而,似乎就連天照大神也救不了瀕臨崩潰的帝國一般,在臺灣神社遷宮至新境地前日的10月23日夜晚,一架日軍運輸機墜落在嶄新的社殿,嶄新且造價不菲的木造建築立即被大火吞噬,最後僅剩本殿倖存。

就這樣,一直到隔年八月終戰為止,儘管已經被改稱為臺灣神宮,但遷往更廣大的新境地一事再也無法實現。

臺灣神社神苑(廖明睿提供)

建功神社

打破傳統印象的建功神社(筆者提供)

建功神社

- 社格:無格社

- 所在地:臺北市

- 鎮座日:1928年7月14日

- 例祭日:4月30日

- 祭神:領臺後因公殉難殉國者

- 現況:臺灣藝術教育館、南海學園

日本時代的臺灣,由於特殊的氣候及風土民情,因此出現了不同於日本本土的建築風格與建材。其中一個例子,就是臺灣的白蟻肆虐造就了日本史上第一座鋼筋混凝土建築在臺北出現。這棟做為臺北電話交換所的新奇建築由森山松之助設計,於1909年竣工,在當時引起眾人的討論與注目。而傳統上皆為木造的神社建物在臺灣同樣飽受蟻害之苦。

就在臺北電話交換所落成後隔年,一位東京帝國大學建築科出身的建築人才透過建築大師辰野金吾(東京車站設計者)的引薦來到臺灣,協助森山松之助進行總督府廳舍(現 總統府)工程。他就是爾後擔任總督府營繕課長將近17年的井手薰。

井手薰和森山松之助一樣,在臺灣留下許多重要的建築作品。此外,他又以重視建築與當地氣候風土的關係著稱,在臺灣提倡鋼筋混凝土建材以對抗地震及蟻害。而造型突破傳統、使用鋼筋混凝土打造的建功神社,正是注重建築在地化,同時勇於創新的井手薰在臺灣留下的經典之作。

與臺灣絕大多數的神社不同,建功神社祭祀的並非神明或皇族,而是在臺因公殉職的有功人士,其中包含3530位臺灣人。就如同神社本身融合了日本、臺灣、印度等建築風格,貌似泰姬瑪哈陵或羅馬萬神殿一般的外觀,被祭祀於此的神靈也充分彰顯了「內臺一體」的精神。

戰後,建功神社雖然逃過被拆除的厄運,然而原本洗練優美的外觀被徹底毀容,取而代之的是強調中國正統的北方宮殿樣式,原本的神殿穹頂更被畫上了象徵黨國威權的標誌。如此的命運其實並不比被拆掉好到哪去。儘管如此,建功神社主建物的內部格局依舊被保存至今。下次路過臺北植物園時,不妨走進這裡,體驗這處獨樹一格的神社空間吧。

建功神社本殿外陣(筆者提供)

日月潭玉島社

玉島社(筆者提供)

日月潭玉島社

- 社格:社

- 所在地:臺中州日月潭

- 鎮座日:1931年11月24日

- 例祭日:11月25日

- 祭神:市杵島姬命

- 現況:日月潭拉魯島

在司馬嘯青的《臺灣日本總督》一書中有這樣一段故事:

「……總督府對高雄築港工程頗為重視,因此在工事部新編『打狗支部長』一職,由山形要助出任部長。山形學有專精,具有博士學位;當他親自前往高雄築港工地視察後,更體會到築港對發展高雄,乃至於全臺灣的重要性。因此逐漸孕育出『自由港』的構想,以鼓勵貨暢其流。為了充實港口的吞吐量,臺灣勢必要進一步工業化,要工業化就要有充裕的電力,而鑒於當時臺灣各地小電廠林立,無法滿足工業化的需求,因此倡導大電廠的設立。

後來隨著編製的改變,他轉任土木課長,獲得土木局長角源泉的支持。1916年,土木局展開全臺的調查活動,包括技師大越大藏、國弘長重、張令紀、八田與一等,分別前往島內各地探勘水力發電的資源。結果,國弘技師在南投發現利用日月潭湖水發電的可能性;八田與一則在嘉義發現開挖埤圳灌溉田地的可能性,形成發電後水源利用的副產品,於是電廠與大圳彼此變成上、下游的連結關係。」

於是,高雄港催生了驅動臺灣前進的日月潭水力發電廠。也由於發電廠的工程浩大且危險,因此在日月潭中的小島上出現了為工程安全祈福的玉島神社。這一連串的因緣,再次讓人見識到歷史的巧妙安排。

這座小島被當地的邵族人稱作「拉魯島」。相傳邵族的祖先在打獵時追逐一隻白色水鹿而來到拉魯島,但白鹿卻瞬間化為一株茄苳樹矗立在島上,於是隨鹿而來的邵族祖先們從此定居在日月潭邊。後來茄苳樹被邵族人視為聖樹,拉魯島也成為祖靈安息的聖地。

崇敬自然萬物的邵族信仰和相信萬物皆有靈的日本神道有其相似之處。由於位處日月潭,且為了水力發電廠的工程祈福,所以玉島神社供奉了「宗像三女神」之一、被視為水神的市杵島姬命。玉島神社的市杵島姬命乃從廣島縣著名的嚴島(宮島)神社分靈而來,而嚴島的日語讀音「いつくしま」正是從市杵島的「いちきしま」轉音而來。巧合的是,玉島神社和嚴島神社同樣都是鄰近水岸,且漲潮時會被部分淹沒的神社。這樣的自然環境也為玉島神社增添一份獨有的浪漫。

早在日本時代,日月潭就是臺灣的重要地標與觀光勝地。現在相當有名的魚池鄉日月潭紅茶也是在當時從印度的阿薩姆引進加以改良而聞名全臺。由於當時的建設與維護,日月潭至今依然是臺灣最重要的觀光資源。隨著統治者的更迭,原本那座小巧可愛又充滿水鄉浪漫風情的神社雖然早已消失無蹤,但上天賜給我們的這座日月潭,將永遠做為臺灣的象徵,得到人們的疼惜。

漲潮時的玉島社(筆者提供)

新高祠

新高祠(方慶綿攝影)

新高祠

- 社格:社

- 所在地:新高山主峰

- 鎮座日:1925年7月12日

- 例祭日:10月不定日

- 祭神:大山祇神、大國魂命、大己貴命、少彥名命、能久親王

- 現況:玉山主峰

絕大多數臺灣人,包括一些日本人,都知道臺灣第一高峰是玉山;但不論臺灣人或日本人,知道玉山曾經也是日本最高峰的卻屈指可數。這座布農族與鄒族的聖山,過去被西方水手稱做「摩里遜山」(Mt. Morrison)。臺灣於1895年6月17日正式進入日本時代後,陸軍參謀本部陸地測量部隨即在同年七月著手進行臺灣全島的土地測量,並於兩個月後完成。透過此次的精密測量,日本人發現玉山的高度以海拔3950米之姿超越富士山的3776米(現在玉山主峰上的標示為3952米),成為大日本帝國第一高峰。1897年6月28日,根據明治天皇的詔令,摩里遜山正式更名為「新高山」(にいたかやま)。

從此之後,新高山成為臺灣最重要的象徵。1937年,總督府更設立了「新高阿里山國立公園」,為戰後的玉山國家公園和阿里山國家風景區奠定了基礎。

1906年,對臺灣的學術研究做出諸多貢獻的植物學家川上瀧彌與人類學家森丑之助在新高山頂峰立了一座簡陋的小神祠,以表對於新高山之山神的敬畏,並為登山的人們祈求平安。近20年後,在臺北高等商業學校教師,同時也是臺灣山岳會幹事的見元了出資下,新高祠獲得擴建,並和富士山本宮淺間大社的「奥宮」同樣祭祀大山祇神。

除了學者、山岳愛好者之外,當時許多學生在卒業前也必須登上新高山主峰才能取得卒業證書。臺北第一高女、第三高女、彰化高女等學校的學生們都曾在新高祠前留下足跡。這種對現代學生來說可能難以接受的畢業方式,其實有著令人嚮往的,屬於戰前少男少女的浪漫情懷。在離開校園、邁入社會之前能有這種鍛鍊身、心、靈,且如此貼近臺灣島上壯闊秀麗山景的機會,這些年輕人的心中想必都充滿了迎接未來的勇氣與自信吧。

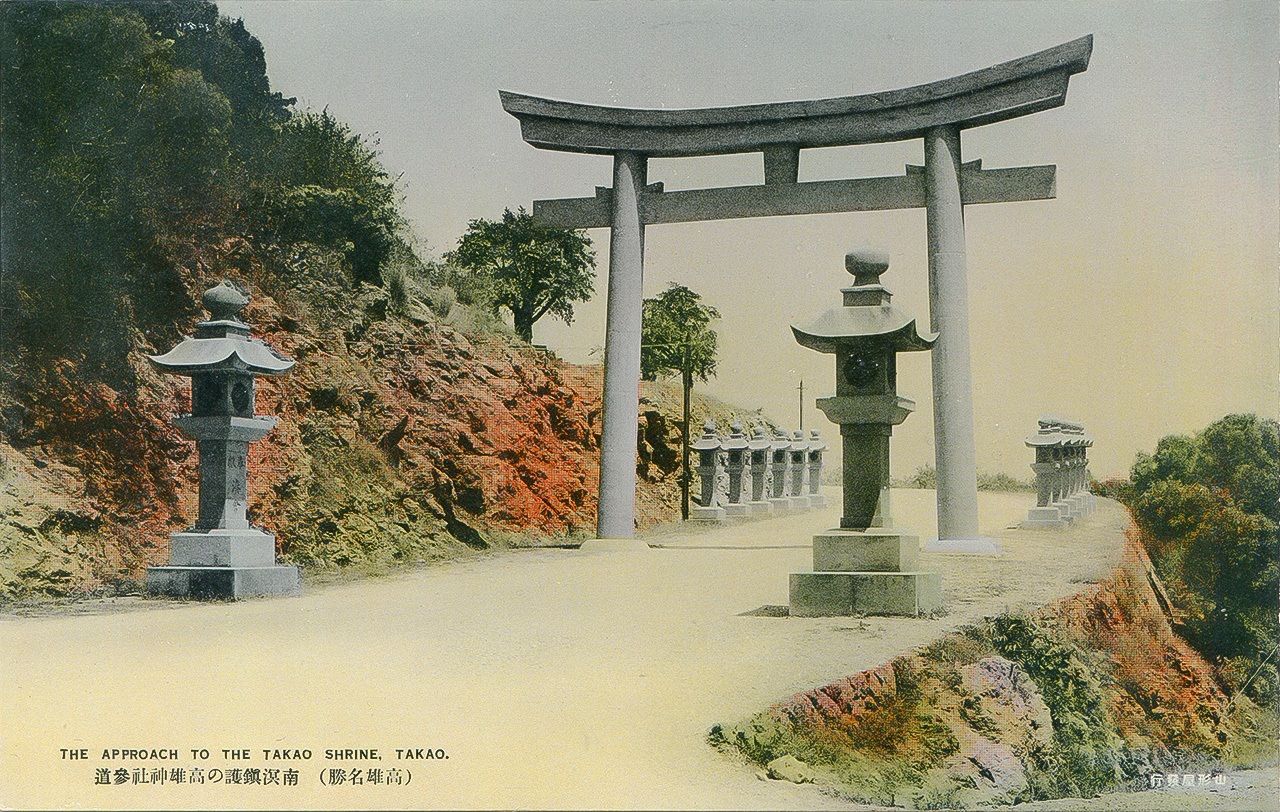

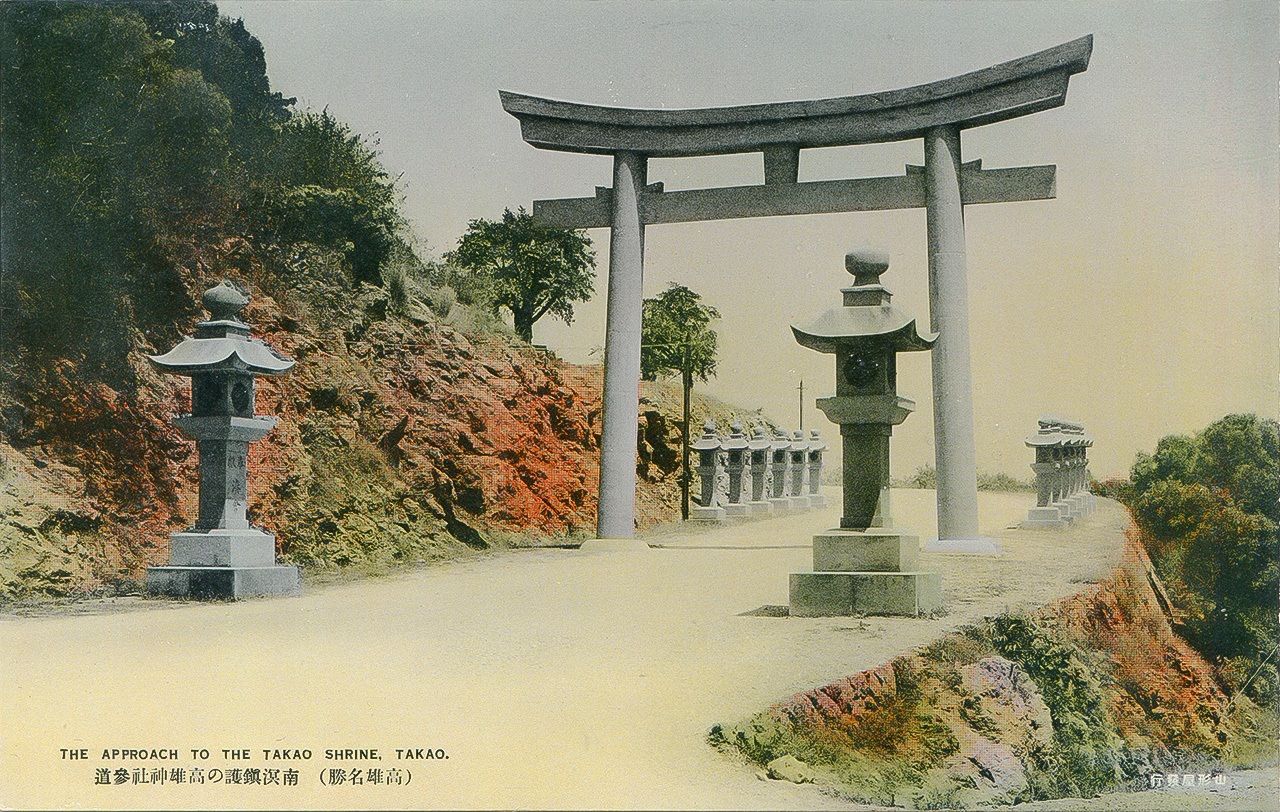

高雄神社

戰前的高雄神社大鳥居原貌(鄭喬維提供)

高雄神社

- 社格:縣社

- 所在地:高雄市

- 鎮座日:1912年2月5日

- 例祭日:10月28八日

- 祭神:大物主命、崇德天皇、能久親王

- 現況:高雄市忠烈祠

在江戶時代,參拜伊勢神宮(おかげ参り)可說是每個日本人一生當中必做的一件大事。除此之外,參拜讚岐(香川縣)的金刀比羅神社和京都的東西本願寺同樣被人們視為畢生的重要任務。當時,從關東的江戶前往這些位於關西的信仰中心可說是曠日費時,於是社會中出現了代替別人參拜的「代參」工作者。然而,這種跋山涉水的苦差事並非人人都願意做,後來人們突發奇想,決定把這個任務交給「人類最好的朋友」來負責。這些身負重任的「代參犬」中,又以伊勢神宮的「おかげ犬」和金刀比羅神社的「こんぴら狗」最廣為人知。

這些無法親自參拜的飼主把寫著「こんぴら参り」(金比羅參拜)的袋子掛在狗的脖子上,袋子內裝著寫上主人居住地和姓名的木牌、賽錢及一路上所需的飼料錢等等,接著就把愛犬交由旅人們輪番接力照料,將使命必達的代參犬帶往目的地。圓滿達成參拜任務後,一路上受眾人照顧的金比羅狗再以同樣的方式回到主人身邊。人與人之間,甚至人與動物之間能夠如此互助互信,對現代人來說實在難以想像。兩三百年後,這座與狗有極深淵源的金刀比羅神社被香川縣人分靈至成為日本領土的臺灣,並且恰好落腳在南方的打狗,這段圍繞在「毛小孩」身上的臺日機緣令人不禁莞爾。

1920年5月8日,打狗金刀比羅神社改稱打狗神社。同年,隨著打狗改名為高雄,再於12月14日更名為高雄神社。由於腹地狹小加上建築老舊,一九二八年時,在地人士將神社從現在的鼓山路山腳下遷往壽山中腹,並於同年11月8日完成遷座祭。1932年,高雄神社從無格社被列為縣社,正式納入國家神道體系。

高雄神社的祭神,不論是在江戶時代開枝散葉的金比羅權現,或是明治維新神佛分離後的大物主神,都是以水神及海上守護神的形象被人景仰。高雄神社的存在,在以港維生的高雄也因此別具意義。

提到高雄神社,最特別的就是傲視全臺各神社的巨大階梯,以及飽覽高雄港壯闊景色的絕佳位置。在日本時代,不論學生、軍人或遊客,只要來到高雄,幾乎都會在這座壯觀的階梯前留影紀念。現在的高雄人,也無不讚嘆從階梯上網去的美麗夜景。儘管神社的建築在1970年代被政府帶頭破壞殆盡,這座做工細緻且堅固耐用的神社階梯殘跡早已成為跨世代高雄人心中難以抹滅的城市記憶,更成為旅客到訪高雄時不可錯過的景點。

高雄神社的大階梯是參拜者最愛的拍照地點(筆者提供)

標題圖片:臺灣神社大鳥居(廖明睿提供)

(原文《薰風》)