「饑荒勢必再次來襲」的警告

在埼玉縣中西部,比企郡小川町勝呂的JR八高線竹澤站附近,沿著車站往國道254號東南方約350公尺處,立有一座「饑荒警告之碑」。如此直接的命名,正是當時人們對危機深刻感受的最佳寫照。

據傳這座碑是當地村長吉田金右衛門明敬於1842年建造,為了向後世傳達並紀念1836(天保7)年間所發生的大饑荒事件。石碑旁有塊說明石板,記載了碑文:「天保7年夏初至秋末,雨未停歇,低溫致五穀難熟成,蔬菜生長不良,收成銳減。社會物價飆升,居民陷於飢餓困苦中。此等饑荒勢必每隔30年至50年再度來襲,切記平時努力農事並做好萬全準備。」究竟天保大饑荒有多麼嚴重,足以讓人們立碑警惕後人呢?

饑荒警告之碑(圖片提供:小川町役場)

全國有20至30萬人死亡的天保大饑荒

1833年,距離美國海軍培里黑船訪日事件(讓日本加速進入動盪時代的轉捩點)20年前,當時日本各地遭逢大雨引發的洪害與低溫,導致農作歉收,尤其東北和關東地區災情極為嚴重。米價暴漲,使得貧窮農民及城市居民雙雙陷入窘迫困境。儘管幕府和各藩設立「救濟小屋」、釋出「圍米(儲備用稻米)」以緩解困境,但仍無法趕上災難急劇變化的步伐,各地不斷出現餓死者、路倒者、和病死者等悲劇。

居住在京都的畫家暨蘭學者渡邊華山,如實描繪了當時景況,如在救濟小屋前排隊等候配給食物的人們、骨瘦如柴躺在草蓆上的人們、以及在裝有遺體的桶子前誦經的僧侶們等。

渡邊華山筆下的救濟小屋。《荒歲流民救恤圖》,天保九年。國立國會圖書館數位典藏

儘管1834年和1835年的夏季氣候良好,但由於大量餓死者和病死者造成社會勞動力不足,難以回復至原本的農作生產量。到了1836年,寒害再次重創農業,使得事態更加惡化。止不住的米價飆漲,讓忍無可忍的農民和居民對抬高米價的商人發起抗議行動,甚至群起反抗那些不積極進行救濟的領主。尤其是甲斐(山梨縣)和三河(愛知縣東部)更爆發多起大規模農民起義事件。

到了1837年,大阪地區每日有超過150至200人餓死。前大阪町奉行所與力(類似管理民政事務的警察),同時也是陽明學者的大鹽平八郎對當時無視庶民困境的政府官員及商人感到憤怒,集結了農民貧民武裝起義,史稱「大鹽平八郎之亂」。

大鹽曾向政府請願救濟人民卻被拒絕,他為了救助貧民,不惜出售藏書,並將所得用於救濟,當他得知大阪町奉行所要將珍貴的白米送到江戶進獻給新任將軍時,便下定決心發動起義。儘管這場起義在一天內便被鎮壓,但這場由過去效力於幕府的武士所發動的叛亂,帶給幕府莫大衝擊,因而開啟了後來天保改革的契機。

「天保大饑荒」持續延燒至1839年,推估全國死亡人數達到20至30萬人。

中美洲火山爆發加劇事態嚴重性

在遙遠太平洋彼岸的火山大爆發使得局勢更加惡化。氣象專家東北大學名譽教授近藤純正先生的網站上提到「火山噴發與溫度異常的寒冷夏天隨時可能發生,要為此狀況做好準備」,在大規模火山爆發後,噴出的火山煙可達到平流層,並於廣大區域引發異常的朝霞和晚霞現象。某伊達藩家臣的天氣日誌中記下了關於1835(天保6)年4月的狀況:「連日見異常朝霞」。而這一年1月,中美洲尼加拉瓜的科西圭納火山曾發生劇烈噴發。

近藤博士指出,「在南緯10度以北發生的火山爆發之中,約有20次其大量火山灰和噴煙會到達平流層,並有90%的機率使太平洋側的東北地方夏季三個月平均氣溫下降0.8至2.8度。這個降低幅度,遠大於北半球中緯度地區平均氣溫下降幅度的0.2度(0至0.4度)」。 這無疑是名符其實的極端低溫。天保時代的人們,肯定無法想像在遙遠海洋彼岸火山所噴發的煙霧,竟然會帶來無法孕育作物的夏季低溫,也因此更加劇了天保年間的饑荒困境。

政府當局的作為也可能造成人為饑荒

《埼玉縣的近代災害紀念碑》小手冊,是由居住在小川町的高瀨正先生(75歲)調查相關災難紀念碑後製作而成。根據內容記載,埼玉縣內共有11座饑荒之碑,其中與「天明大饑荒」(1782年至1788年)相關者有3座,與「天保大饑荒」相關,包含「饑荒警告之碑」共8座,紀錄了饑荒的慘況。另外,他也在東京進行調查,確認有5座災害紀念碑。

饑荒之碑並未列入國土地理院的自然災害傳承碑名單內,目前並不清楚全國各地與饑荒相關的紀念碑有多少,儘管如此,從古書和鄉土史等資料,仍可看出當時全國受到饑荒衝擊的嚴重情況。高瀨從這些碑文所描述的饑荒狀況,提出這樣的論點:「造成饑荒的直接原因雖來自於長時間降雨和寒冷夏季等天然災害,政府當局的應對措施卻可能導致災情趨緩或更加嚴峻,人為因素亦不可輕乎。」

俄羅斯入侵烏克蘭使得小麥運送變得困難、非洲乾旱造成的糧食不足等,都更加劇了糧食危機,在在顯示上述所言不假。

位於東京都板橋區赤塚的乘蓮寺內的「天保大饑荒供養塔」。塔上刻有1837年3月至11月間,板橋宿內因饑荒而過世的423人(其中41人為孩童)的戒名(法名)(筆者攝影)

烏克蘭過去也曾經歷過大規模人為饑荒。舊蘇聯領導人史達林沒收烏克蘭自耕農的土地,轉做蘇聯集體農場。由政府徵收農場收成的穀物,並出口至其他國家賺取外匯。烏克蘭肥沃的土地所生產的小麥是當時非常重要的出口作物。

1931年,由於天候不佳導致穀物生產量減少,但史達林並未停下徵收的腳步,訂定高於豐收年目標的徵收量,甚至連農民居民自給自足用的食物和存放至隔年播種用的種子全部都不放過。無視人民生活困境,持續出口穀作物,導致越來越多的人因食物耗盡而餓死。至1932年為止,推測至少有400萬人死亡,相當於每5個人就有1人死於饑荒。這種非人道的「糧食輸出」絕對是不可原諒的犯罪行為。

在巴勒斯坦的加薩走廊,哈瑪斯跨越邊境突襲以色列,以色列隨後發動反擊並對該地區進行封鎖。運送至當地的糧食或物資幾乎不被放行,聯合國世界糧食計劃署(WFP)痛訴,「這是場讓110萬人民面臨毀滅性的饑荒行為」。這與因非人道的「糧食輸出」造成的烏克蘭大饑荒一樣,都是人為引起的大災難。

向慈善團體索要物資的巴勒斯坦的孩子(dpa via Reuters Connect)

日本糧食自給率僅38%,卻浪費523萬噸食物

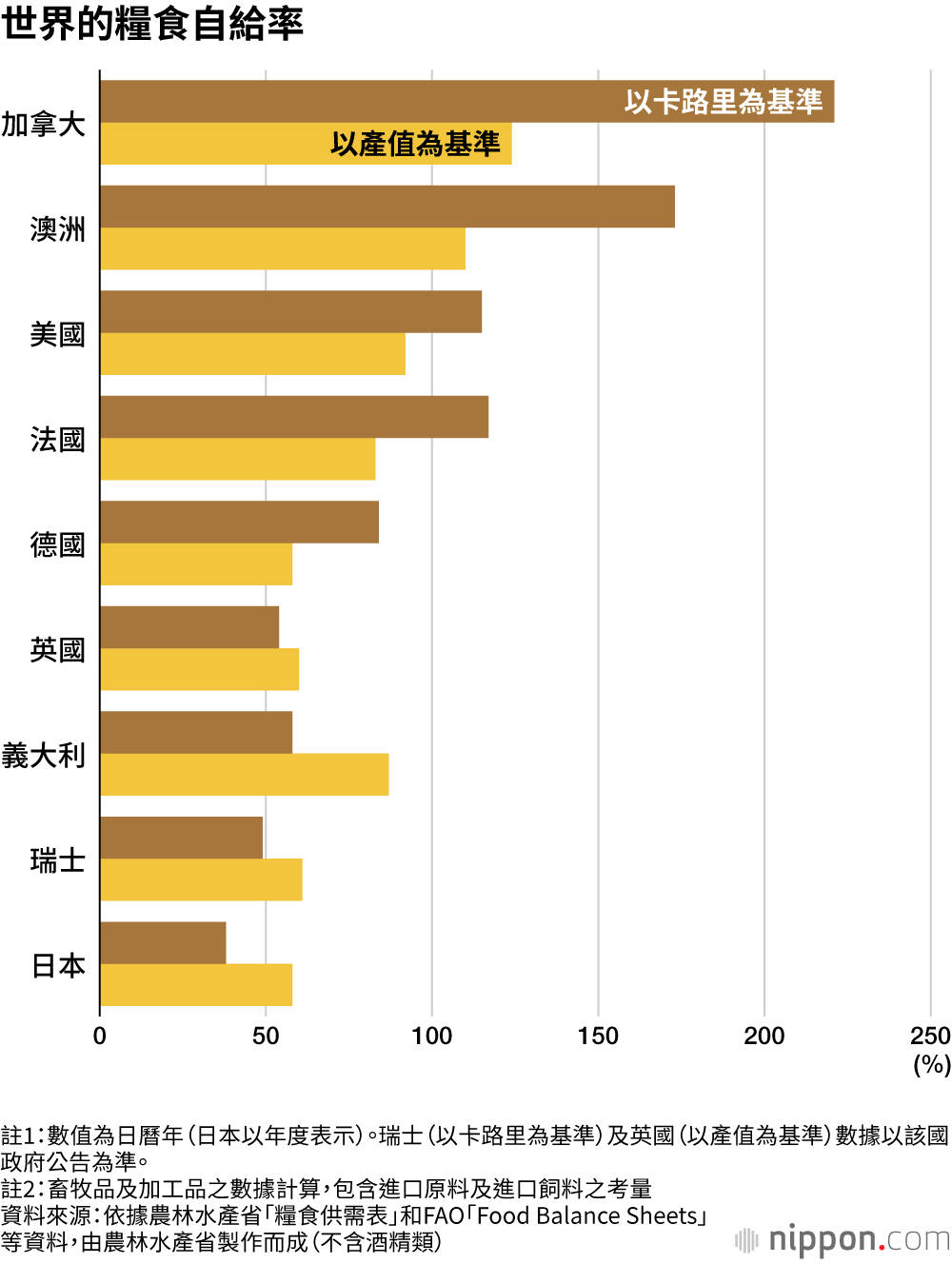

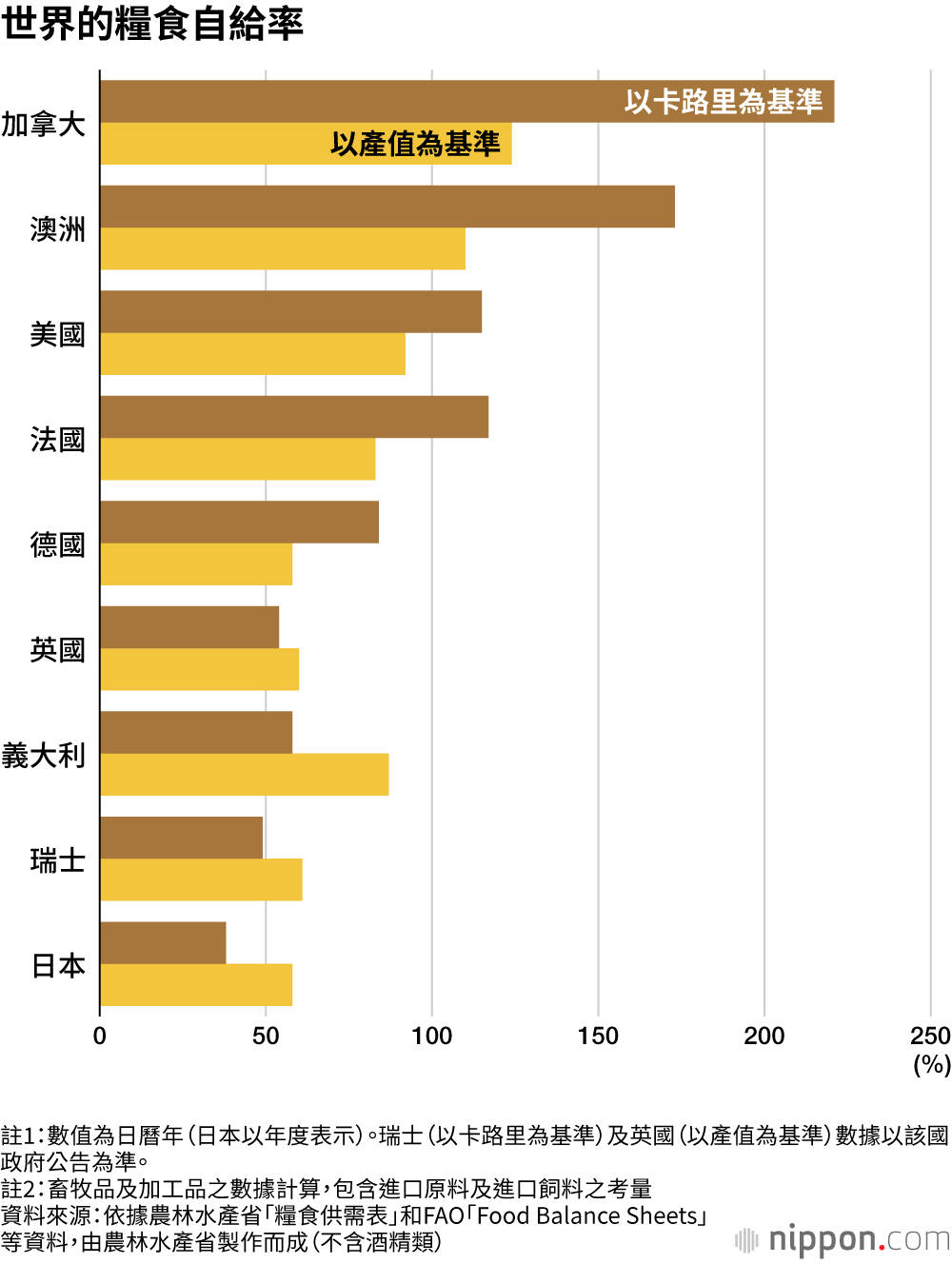

拜現今日本流通制度所賜,倘若東北地區稻米歉收,依然可以取得關西或九州等地區的稻米,因此不會再出現像天保大饑荒的困境。然而,這必須仰賴全國擁有足夠存量才有可能達成。根據農林水產省2022年度資料顯示,日本的稻米自給率達到99%(以卡路里為基準),不過,其他糧食自給率則不甚樂觀。儘管青菜自給率為75%、但其他項目卻相當不足,如魚類49%、肉類(包含畜牧品)17%、小麥16%。整體糧食自給率僅38%,與1965年73%相比呈現逐年下滑趨勢。數據遠低於領土面積較小的德國(84%)、英國(70%)、和義大利(58%)。

1月的能登半島地震中,輪島市部分地區一度陷入孤島狀態,食物供給中斷了兩週左右。若未來因爲某些原因貿易活動遭限制,導致無法進口糧食,到時會演變成什麼情況呢?講到這裡或許能感受到糧食自給率低下所面臨的高風險與危機感。另一方面,日本每年丟棄近523萬噸的食物(農林水產省2021年度資料),換算下來每個國民每天浪費一碗約114公克的白飯。根據消費者廳的資料,每年浪費的食物量,是足以援助全球飢餓人口所需食物量的1.2倍。

政府也意識到「風險擴大」危機,建議從日常做好準備

政府又是如何看待此議題呢?2023年12月,由農林水產省設立的「糧食安全維護緊急應變措施討論會」發表了「統整報告」。報告提到究其根本「有諸多因素致使糧食供給變得不穩定,如氣候變遷和氣候異常、家畜傳染病大規模流行、因疫情擴大導致物流端混亂與停滯、各種地緣政治事件如俄羅斯侵略烏克蘭引爆衝突、以及主要出口國的出口管制等等。這些問題帶來的負面影響日益嚴重,導致發生大規模糧食供給不足的風險逐年上升。」

「緊急狀況」是根據以下二者為基準來判斷:(1)供給量比平常減少兩成時、(2)提供給國人每人每日熱量低於1900卡時。政府設立以內閣總理大臣為首的對策因應部門,負責整合出貨與銷售、增加出口量、提升生產量、培養產業轉型、確保資源分配、價格管制與規範等作業。不過,現行的「國民生活安定緊急措施法」、「防止囤積法」及「糧食法」等皆無法有效執行處置和指示,需要制定新的法律制度。

平時應確保每位國民理解未雨綢繆的重要性。碑文亦有警語「切勿輕忽日常準備」,儘管這句話從小聽到大,聽到耳朵都要長繭,但正可說明這件事有多麼重要。首先,讓我們從不浪費食物開始做起。

標題圖片:渡邊華山筆下的救濟小屋。《荒歲流民救恤圖》,天保九年。國立國會圖書館數位典藏