鐵路開通帶動了城鎮發展

池袋車站自西元1906(明治39)年4月1日起開始營運,由當時日本鐵道公司完成了田端至池袋間的路段,大塚站和巢鴨站也於同日正式啟用。

截至前一年11月止,共有11個車站正式營運,分別為新橋、品川、大崎、目黑、惠比壽、澀谷、新宿、目白、田端、上野、秋葉原。隨著池袋、大塚、巢鴨站的誕生,山手線的環狀線拼圖完成。順道一提,正式將之命名為「山手線」是前一年的11月20日。

另一方面,池袋車站也成為往赤羽站(1885年=明治18年正式營運)方向的交匯站。在此之前,往橫濱方向的列車,品川車站是唯一的交匯站。

最初,原本預定以目白站為交匯站,但由於當地居民反對,因而選擇了池袋車站。正式營運初期,每日平均乘客數甚至不到100人(出處:《東京地理地名事典:探索地圖上不為人知的東京歷史》淺井健爾)。

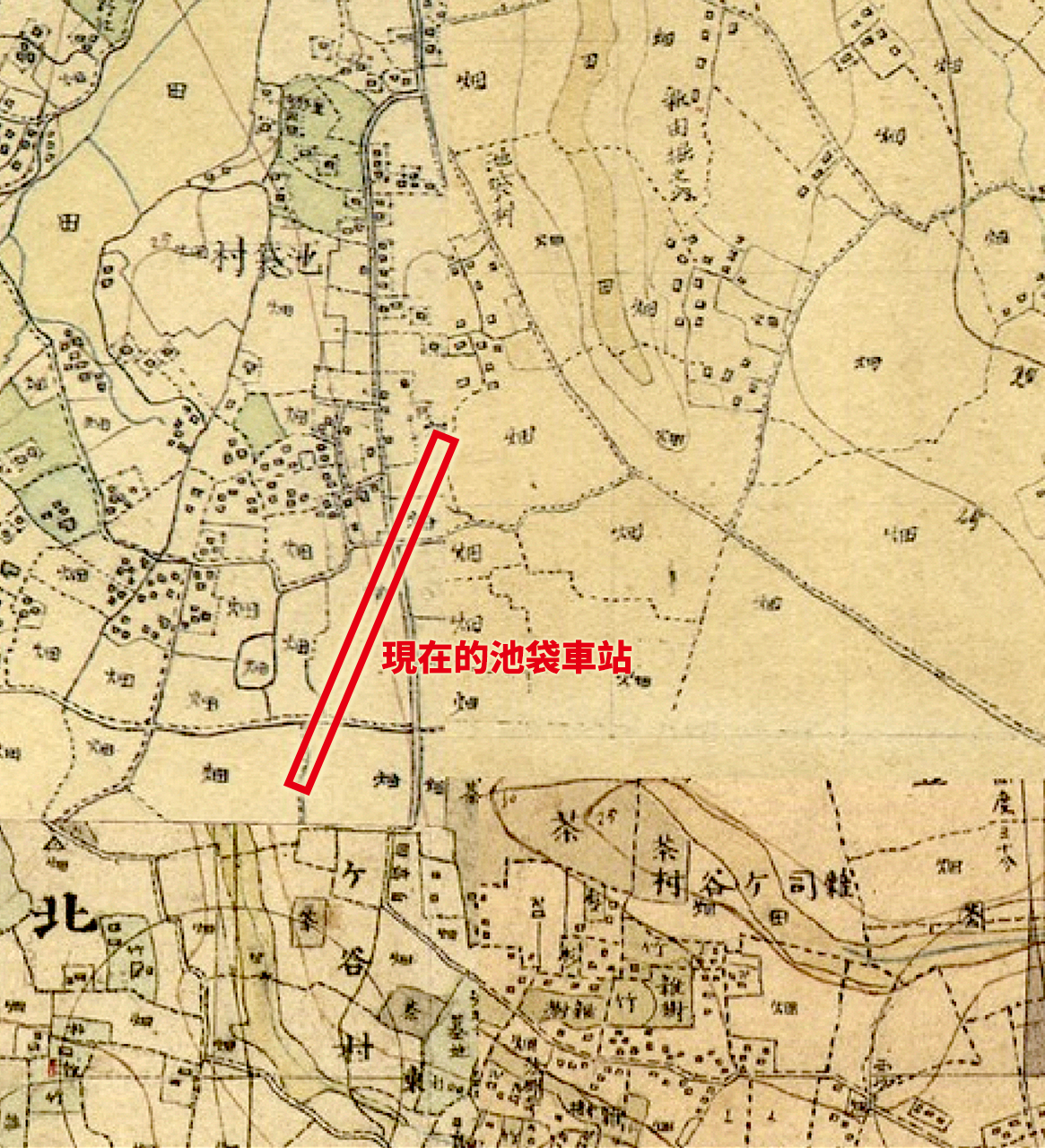

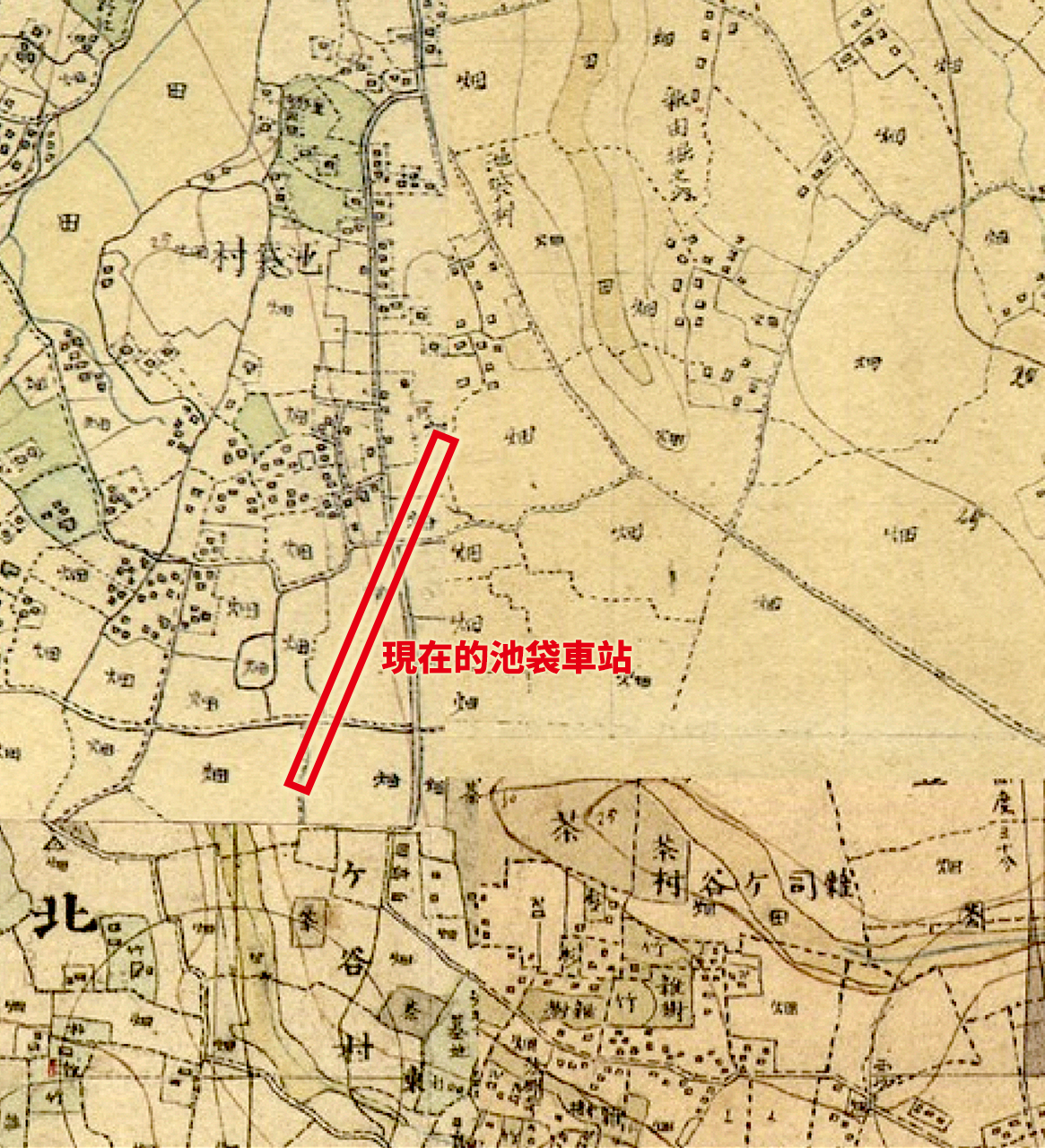

車站附近的池袋村,自江戶時代起便是農村聚落。從農業環境技術研究中心的公開資料庫「歷史農業環境檢索系統」中,可以看到當時的明治初期地圖,放眼望去幾乎都是農田。1872(明治5)年,該區的人口普查記錄為205戶、居民1161人。主要種植茄子、大頭菜、牛蒡、紅蘿蔔等作物,供應給東京都的居民(出處:《從車站名認識江戶・東京歷史》大石學)。

明治初期的池袋村。小方框為民宅,周圍標記的文字「畑」係指「農田」。(出處:農業環境技術研究中心「歷史農業環境檢索系統」)

後來,隨著車站的啟用,逐漸帶動了周邊地區的發展。東武東上線(1914年=大正3年)和武藏野鐵道(現西武池袋線,1915年=大正4年)兩家私鐵公司也跟隨日本鐵道公司腳步,以池袋為起點陸續通車,附近商家亦如雨後春筍般蓬勃發展。

學校建設也相繼跟進。創立於1874(明治7)年的立教大學,是一所以教授聖經故事和英語學習為宗旨的私塾,原校址位於築地居留地(現中央區明石町)附近,學校為了尋找更大的校園空間,遂於池袋購地,並於1918(大正7)年完成搬遷。過去曾於池袋設立學校的有:1901(明治34)年設立的真宗大學(現京都大谷大學)、1909(明治42)年設立的東京府豐島師範學校(現東京學藝大學)、1912(明治45)年設立的成蹊實務學校(現成蹊學園)等,這些學校都曾設立於池袋,後搬遷至其他地方。

關東大地震(1923年=大正12年)發生後,有許多居民從重災區的市中心移居至池袋,促進了當地的住宅開發。為了順利進行災後重建,昭和初期也開始整修道路,如環狀線5號,即現今的明治通。

儘管第二次世界大戰的空襲將附近土地皆燒成焦土、滿目瘡痍,但此處地理位置得天獨厚,重建的速度也快人一步。西武、東武、三越這三家百貨公司重新整修、以及東西口站前廣場的重建工程順利進行,讓池袋逐漸恢復大型繁華商圈的風貌。這一連串的發展主要歸功於山手線池袋車站的誕生。

1953(昭和28)年,進行都市規劃的池袋車站前。圖片由東京都提供

池袋西口曾有一個大水池

池袋的名稱由「池」和「袋」組成,意為袋狀窪地。其他尚有許多地名使用「池」或「袋」,像是溜池、池尻、或沼袋、袋田等地,皆表示容易積水的低窪地區。而實際上,這些區域過去確實多次遭遇水災。

然而,池袋實際上並不在低窪處,而是位於較高的台地上。文化文政時期(1804至1830年)所編纂的地方刊物《新編武藏風土記稿》中,也記載了「池袋村地勢較高」的描述。池袋海拔為32.34公尺,知名旅行及鐵道作家內田宗治先生在他的著作《東京周邊地區的地形與車站名稱的秘密》中也提及,池袋就像一個位於山頂的車站。

換句話說,池袋並非好發水患的地區。那麼,池袋與水與窪地的關係為何?有兩種說法如下:

(1)「池袋村僅東北方有水田,那一帶為低窪地區,形狀似袋,村名或許由此而來」《新編武藏風土記稿》

(2)「池袋村名起源於往昔曾有巨大水池於此」《遊歷雜記》(文化年間之見聞記)

(1)的說法認為,池袋東北方的水田位於袋狀窪地一帶,因此池袋名稱可能源自於此。不過,地名研究學家谷川彰英表示,這個窪地位於現今上池袋3、4丁目到池袋本町3丁目附近,地理位置比較靠近東武東上線的北池袋站及埼京線的板橋站。過去谷端川曾流經此地,即使現在谷端川已埋入地下,種種跡象顯示該地與水息息相關,當時那一帶很可能是一片濕地。

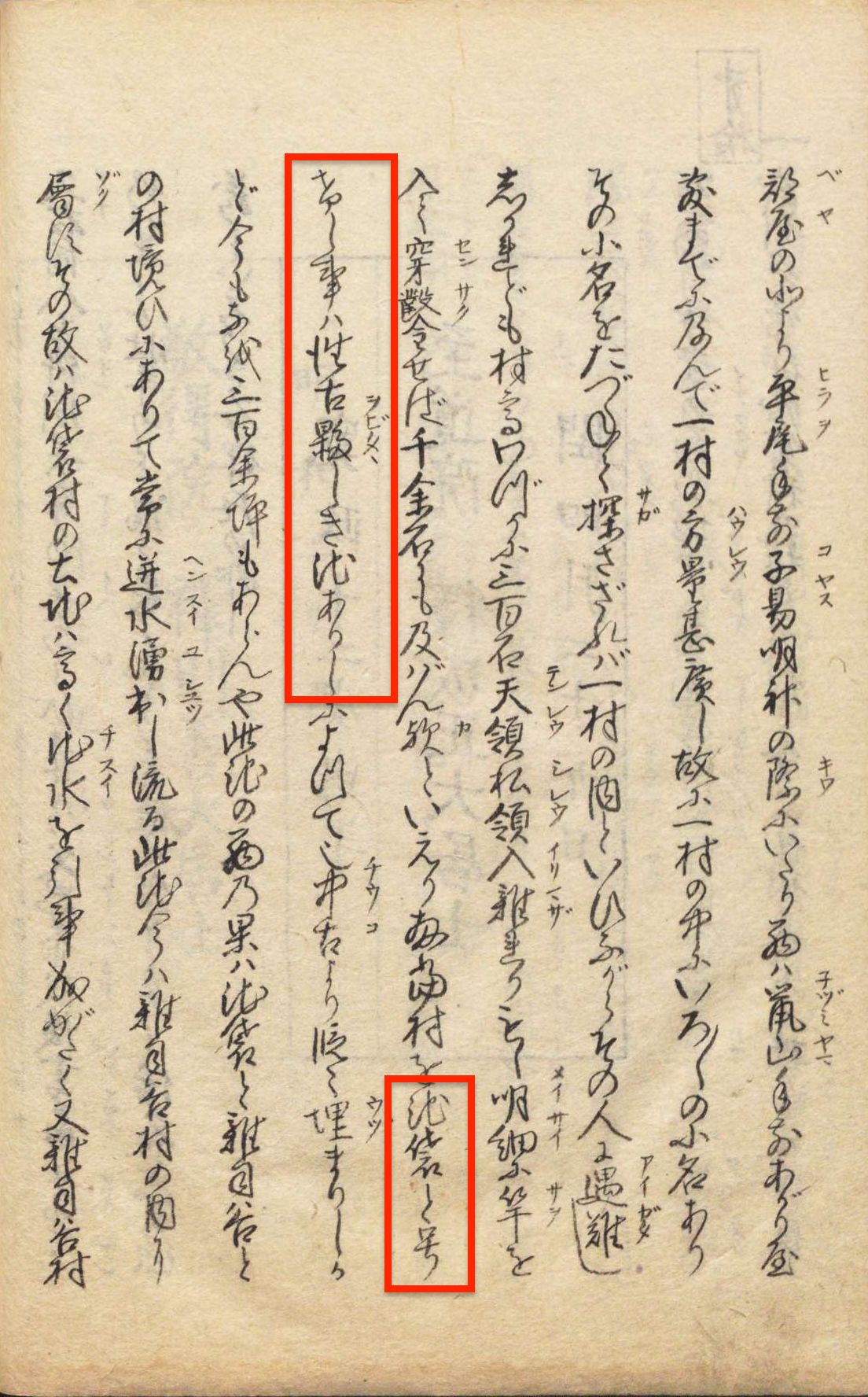

(2)的「往昔巨大水池」意指池袋西口過去曾有一個大水池,人們稱它為「丸池」或「沼池」。《遊歷雜記》接著提到,「此池塘自中古時代起逐漸被填埋,大約三百多坪,西側盡頭為池袋和雜司谷的村落邊境,時常有水湧出」。

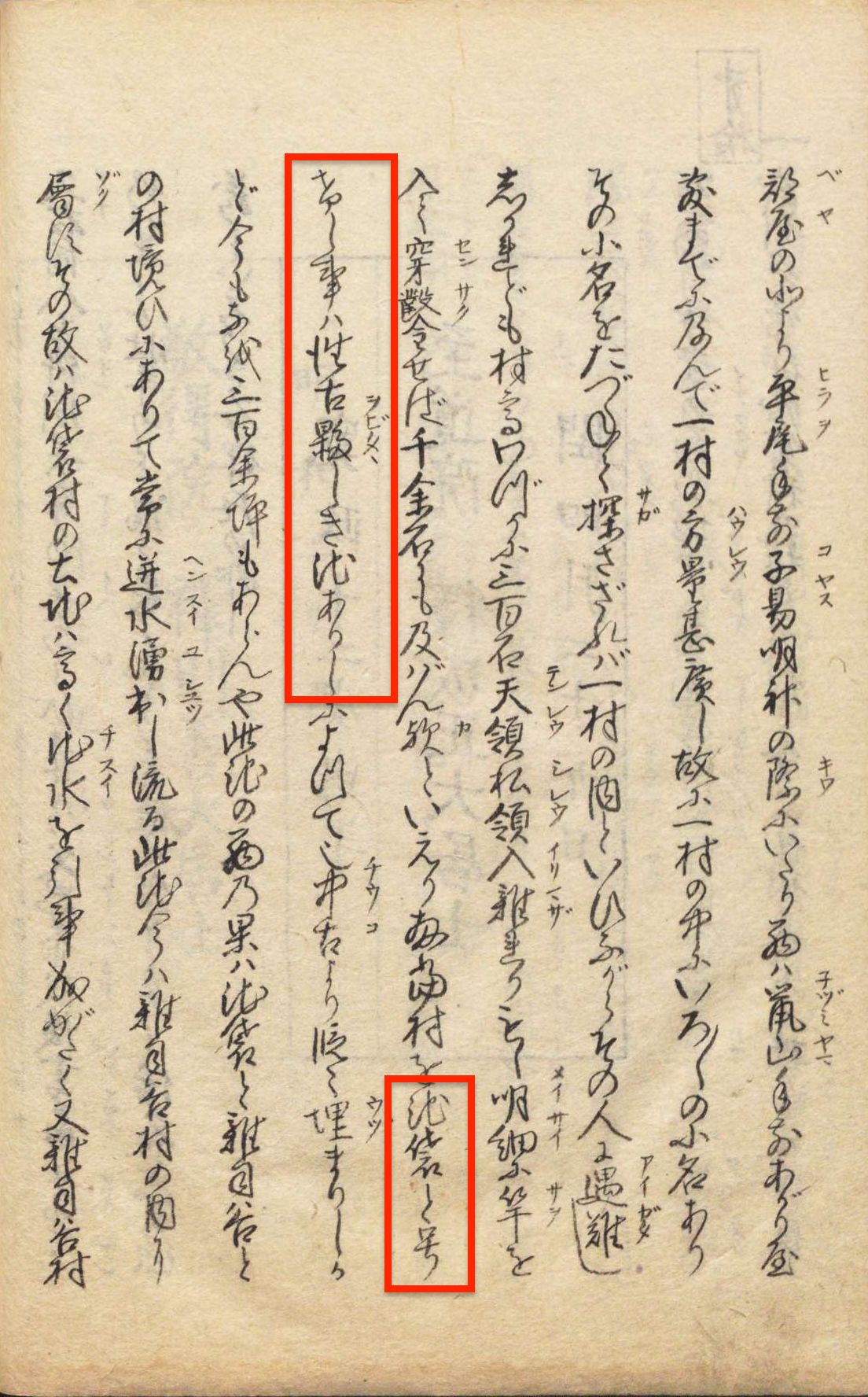

《遊歷雜記》中關於池袋村的說明。紅框文字即為「池袋村名起源於往昔曾有巨大水池於此」(日本國立公文書館館藏)

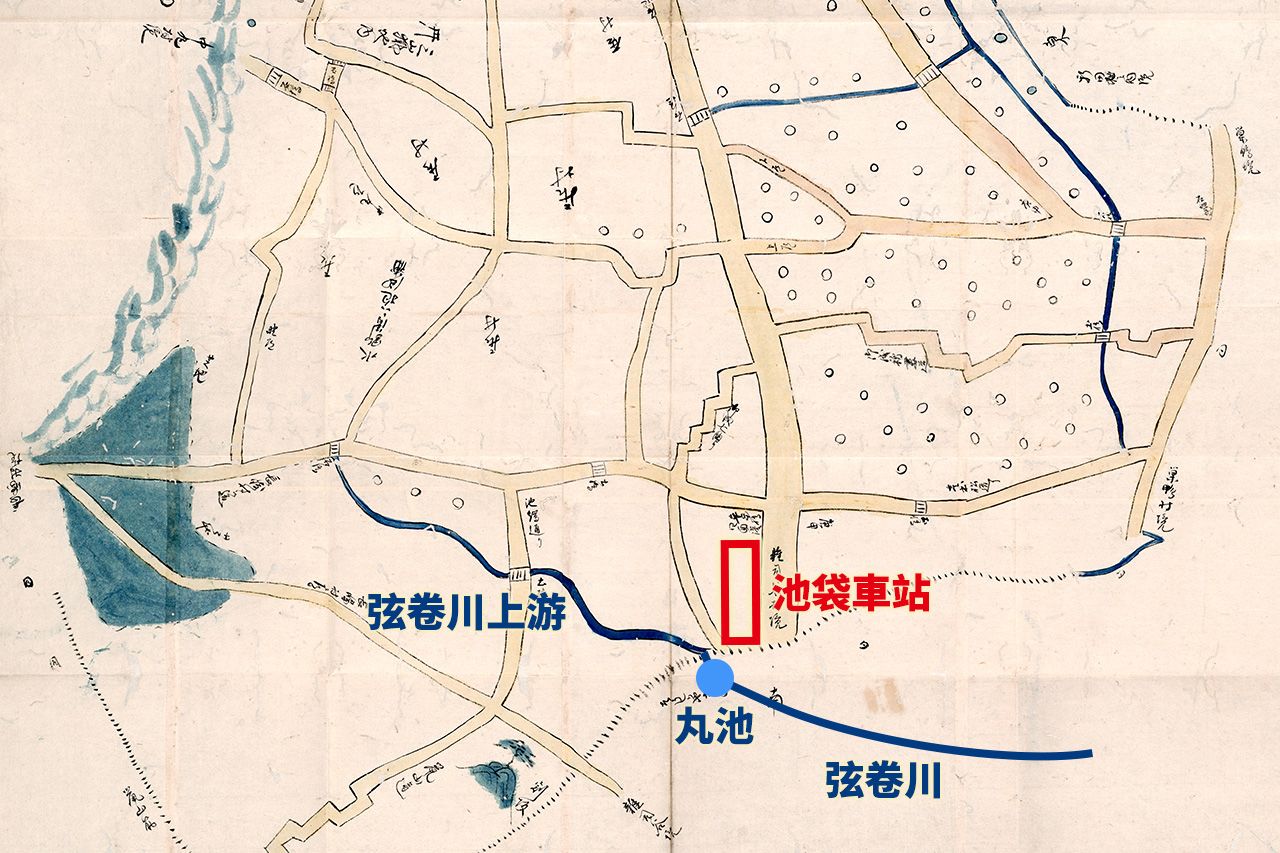

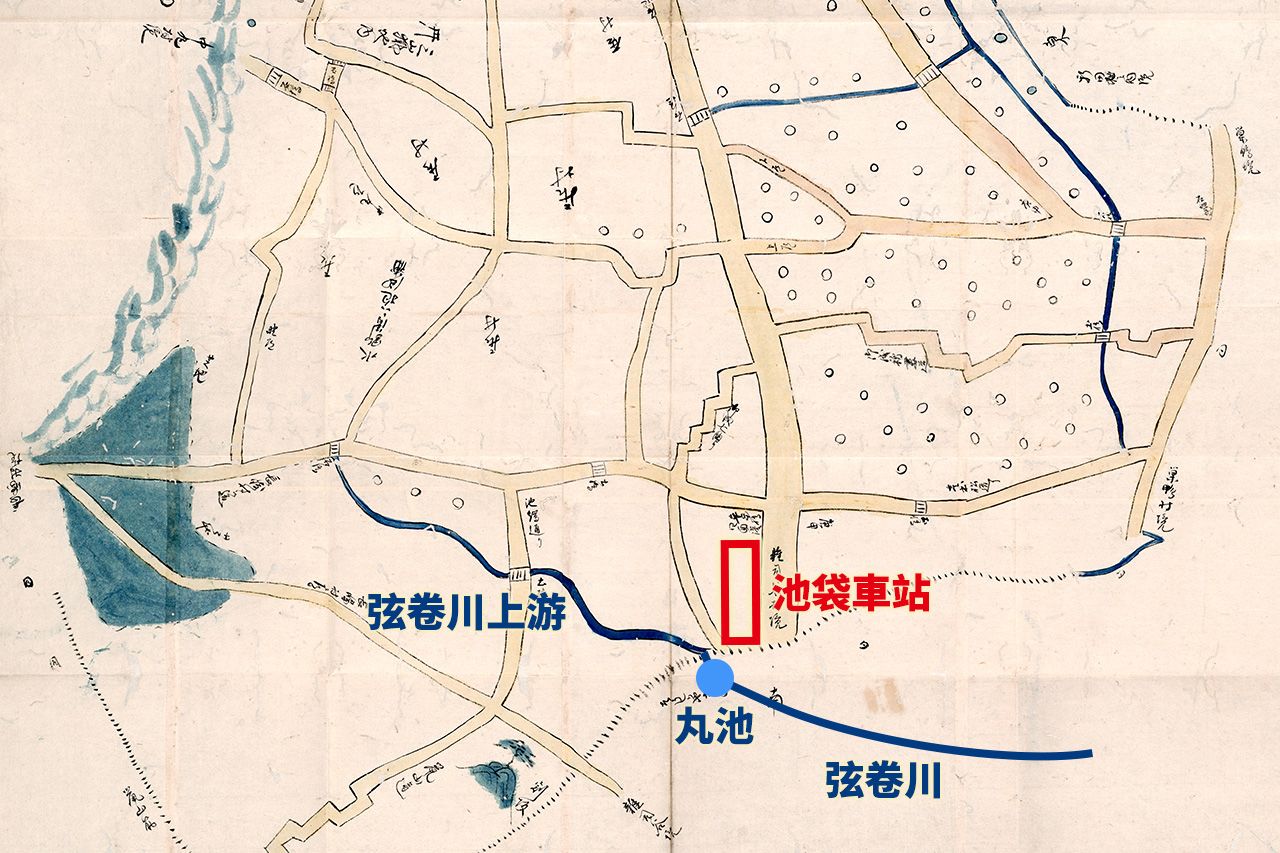

文政時期繪製的《池袋村圖》(東京都公文書館館藏)標記了丸池和弦卷川。丸池位於今東京池袋大都會飯店附近,弦卷川則埋入地下。

當時池袋西口附近的丸池面積約300多坪(約990平方公尺),不斷湧出水源,形成一條河流流往雜司谷方向。這條河流便是現在已地下化的弦卷川。

《遊歷雜記》中也記載,雜司谷村村民擁有這條河流的農田灌溉水源使用權利,而非池袋村民。雖然池袋村名緣由於此,但與池袋村民毫無關聯。原因很簡單,因為池袋村位於高處台地上,從丸池湧出的水並未流經池袋村。

儘管各自有理,但無論是(1)的「窪地地形說」還是(2)的「水池説」,哪一個正確仍未有定論,不過,池袋所在地的東京都豐島區則是採取(2)的說法。

此外,池袋這個地名在16世紀中期的戰國時代便已存在。統治關東地區的後北條氏編制了一部《小田原眾所領役帳》,其中記載了當時後北條部下太田康資的領地範圍為池袋一帶。

進入江戶時代後,池袋成為幕府領地,根據《記錄御用所本》(由幕府編纂整理曾交辦給旗本的文件)記載,自1625(寬永2)年起,由幕府指定多名旗本武士共同管理該地。這種管理模式成為江戶周邊地區的特色。(出處:《從車站名認識江戶・東京歷史》大石學)

在旗本武士的經營下,池袋地區稻米生產量穩定成長,天保年間(1831~1845)甚至達到了江戶初期的四倍,稻米收穫量約為600石。可以說,池袋的發展潛力早在江戶時代便漸漸展露頭角。

「池袋地名典故之池」的石碑

或許由於直到明治初期,池袋一帶盡是農村的關係,因此附近並沒有什麼特殊的名勝景點。真要說的話,有個地方還保有前面說法(2)提到的關於池袋命名的由來。

在池袋西口的東京池袋大都會飯店附近,有一個前池袋史跡公園。原名為「前池袋公園」,隨著後來周邊地區都市更新及下水道工程,因而關閉。而園內僅存的一小部分丸池也被填埋,完全消失了蹤影。

因此,1998(平成10)年將前池袋史跡公園遷址並重新開放園區,同時樹立「池袋地名典故之池」的石碑,以紀念曾經存在於此的丸池。

前池袋史跡公園的石碑(photolibrary)

對幾乎沒有保留江戶和明治時代遺跡的池袋地區而言,此石碑無疑是一個重要的歷史文物。

【關於池袋車站】

- 正式營運日:1906年(明治39年)4月1日

- 每日平均乘客數:45萬8791人(在30個車站中排名第2位/2022年度JR東日本調查)

- 轉乘路線:東京地下鐵丸之內線、有樂町副都心線、西武池袋線、東武東上線,JR線則有山手線、埼京線、湘南新宿線等

【參考文獻】

- 《從車站名認識江戶・東京歷史》大石學,PHP新書

- 《東京地理地名事典:探索地圖上不為人知的東京歷史》淺井健爾,日本實業出版社

- 《東京・江戶地名由來探訪》谷川彰英,bestsellers新書

- 《東京周邊地區的地形與車站名稱的秘密》內田宗治,實業之日本社

標題圖片:1965(昭和40)年左右的池袋車站東口及西武百貨公司(鐵道博物館館藏)