在海外反響更加熱烈

2023年7月,宮崎駿執導的新作《蒼鷺與少年》上映,這部繼《風起》之後時隔10年推出的作品引起了眾多爭議。

有一部分人認為這部作品非常晦澀。的確,《蒼鷺與少年》中有許多沒有明確表達的內容,取決於觀眾如何解讀。然而同時,也有人被它那比以往更加揮灑自如、充滿表現力的手繪動畫和豐富的想像力所吸引。

早在上映之前,這部作品的「不同尋常」就引發了廣泛關注。首先,這部電影沒有集資,製作費由吉卜力工作室全額負擔。這樣便不必為作品設定完成期限,導演一直可以滿意為止。也因為如此,才能產生如此豐富的畫面和多層次的故事。

此外,電影採取的封鎖具體資訊策略也引發了話題。上映前,不僅沒有發布任何預告片、場景照片、劇情簡介和角色介紹,甚至連製作團隊的名單也沒有公開,唯一發布的只有一張影院海報。此舉不僅提高了觀眾的期待,也在電影上映後引發了更熱烈的討論。

另一方面,從票房來看,截至2024年5月12日(根據日本票房通信社統計),《蒼鷺與少年》票房收入為93.3億日圓,未能延續自1997年《魔法公主》以來每部作品均破百億日圓的紀錄。

然而,與日本國內相比,這部電影在海外掀起了前所未有的熱潮。2023年12月,該作在北美以《The Boy and the Heron(男孩與蒼鷺)》為題上映後,很快就登上了週末票房排行榜榜首。在美國,外國電影登頂是非常罕見的。截至2024年4月30日(根據Box Office Mojo統計),最終票房為4679萬美元,是先前在北美上映的吉卜力電影中票房最高的《借物少女艾莉緹》(2012年《The Secret World of Arrietty》,宮崎駿擔任策劃、編劇)的2.5倍。

2024年4月3日,該作在中國上映,截至同月月底,票房已達7.7億人民幣(貓眼電影統計),創下吉卜力作品在中國的最高票房記錄,也是在中國上映的日本電影中史上票房第2高的作品。在日本以外的大多數地區,《蒼鷺與少年》都成為了宮崎駿迄今最熱門的電影。

而且,該作也收穫了極高的好評。2024年2月,在美國第81屆金球獎上,它成為首部獲得最佳動畫電影的外國電影,3月又獲得了奧斯卡最佳長篇動畫獎。此外,5月的坎城國際影展也表彰了宮崎駿和已故的高畑勳等人的功績,向吉卜力工作室授予了榮譽金棕櫚獎。這顯然有《蒼鷺與少年》上映的原因。如今,宮崎駿和吉卜力工作室在世界電影界登上了新的高峰。

豐富多彩的「手繪」世界

如果說《蒼鷺與少年》可能是這位83歲巨匠導演最後的長篇作品,那麼自然會引起廣泛關注。此外,能在海外獲得巨大成功,也與串流媒體的全球性快速發展有關。過去10年,透過串流媒體平台,日本動畫的粉絲群不斷擴大,動畫電影在各國上映的機會也越來越多。2020年,北美大型串流平台Max(前HBO Max)開始播出吉卜力作品,而後Netflix也開始在全球播出,擴大了吉卜力的海外認識度。

但火爆的原因不止於此。《蒼鷺與少年》充滿了宮崎駿作品中那種不斷挑戰電影表達能力的極限、能吸引全世界觀眾的魅力。尤為讓海外觀眾驚豔的是手繪動畫的精彩表現。在天空中飛翔的彩色鸚鵡、爬上主角身體的大群青蛙、搖搖欲墜的塔中世界…一幕幕畫面充滿了手繪動畫獨有的生動感。

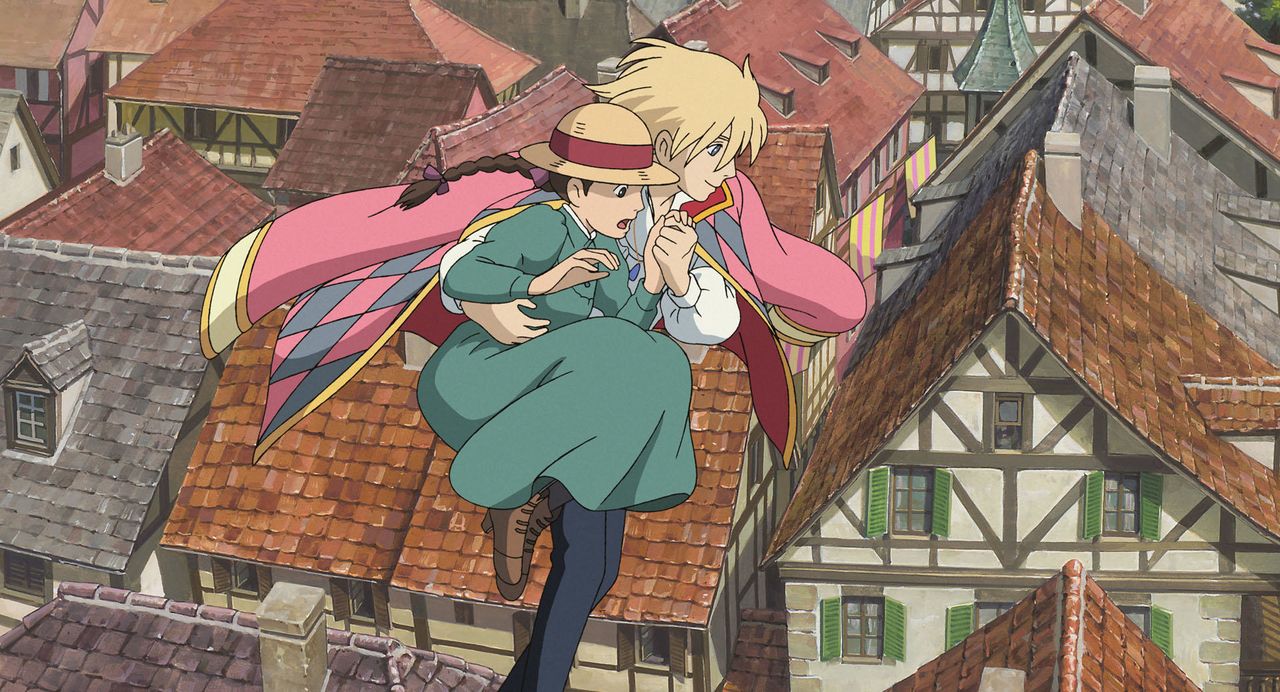

主角牧真人(上圖)與蒼鷺(其實是能變成人類型態的「鷺男」) © 2023 Studio Ghibli

手繪動畫需要畫師擁有高超的技術,而且費時費力。據說,製作過程中繪製的大部分畫面,都是由宮崎駿及少數精英畫師和美工人士用鉛筆和顏料在紙上完成的。

而在其他國家,長篇動畫中系統化的3DCG作品已成為主流。即便聲稱「手繪動畫」,作畫和美工也多用數位設備,與CG動畫的界線變得模糊,許多手繪程序已經消失。

在這種情況下,吉卜力工作室仍然堅守傳統工藝,這本身就很令人驚訝。事實上,自2001年奧斯卡設立最佳長篇動畫獎以來,獲獎的手繪動畫僅有《神隱少女》(2003年獲獎)和《蒼鷺與少年》,主流則是以皮克斯為代表的CG動畫。

留白中的謎團

宮崎駿作品的另一個巨大的魅力,在於它擺脫了傳統的兒童和家庭電影的模式。在迪士尼和皮克斯等出品的長篇作品中,描繪的往往都是理想化的父母和子女形象,帶有某種說教性質。它們塑造的是一種人們所期望的世界,雖然單看這部作品都很優秀,但整體上給人缺乏深度的印象。

而宮崎駿作品與這種單一的、具有教育性質的價值觀不同,也沒有設定涇渭分明的善惡界線。 《蒼鷺與少年》的主角真人故意用石塊砸傷自己的頭,誤導人們以為是他的同學所為。真人在一個場景中坦白說:「我心中存有惡意。」每個人都有內在的「惡」。這個世界充滿「邪惡」。人們該如何與之面對?這部作品會引發觀眾的許多思考。而這正是宮崎駿作品的深度所在。

據說,創作時,宮崎駿喜歡先畫出視覺形象,然後展開整個故事,從這種自由性中誕生了超乎預測的劇情走向。這與《螢火蟲之墓》(1988年)和《輝耀姬物語》(2013年)導演高畑勳先建構故事邏輯的方式截然不同。

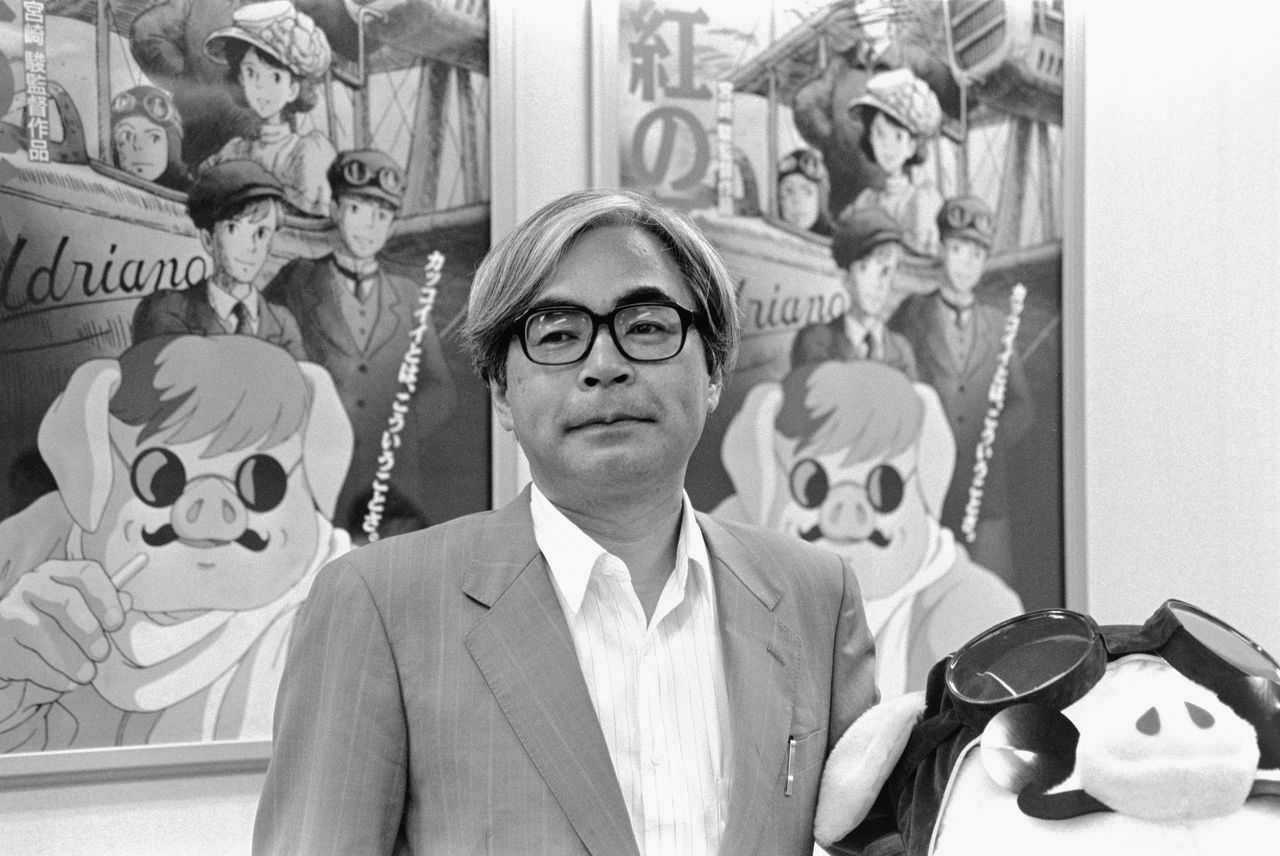

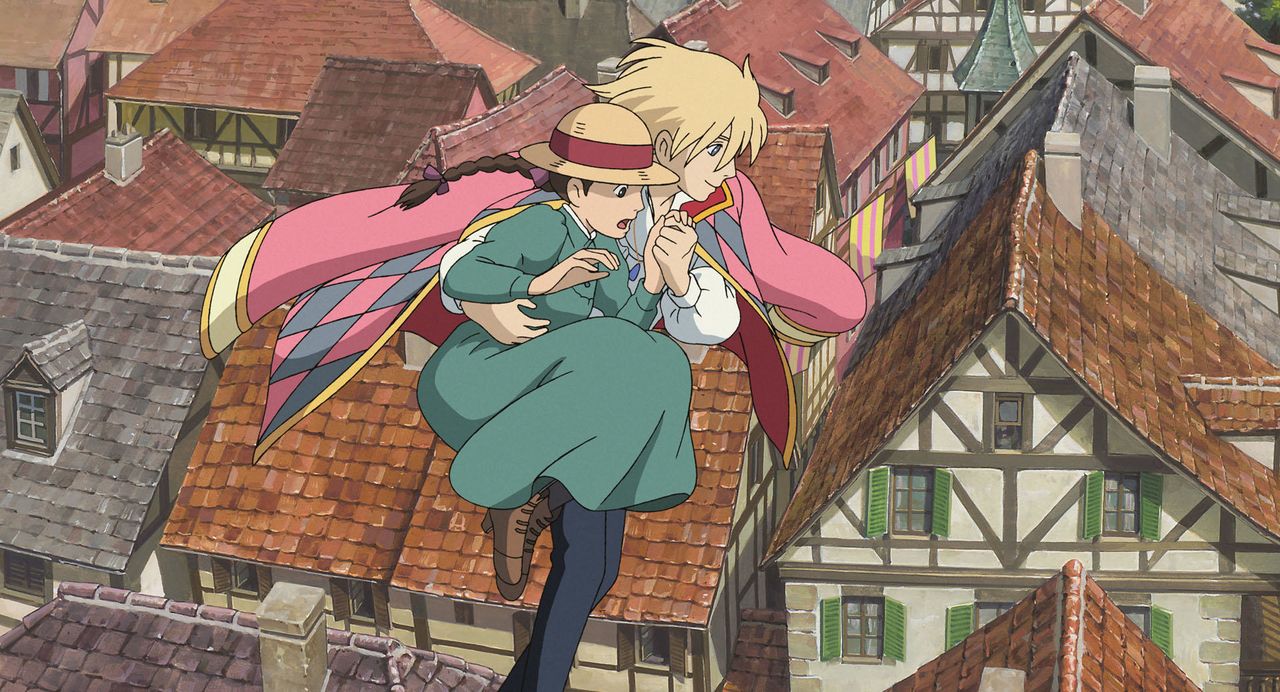

宮崎駿的早期作品更重視的是娛樂性。但自1990年代的《紅豬》(1992年)之後,宮崎駿逐漸擺脫了「易懂性」的束縛,有意在故事中留下「謎團」。《紅豬》的主角波魯克為什麼變成了豬,觀眾不得而知。《魔法公主》(1997年)的男主角阿席達卡受到的詛咒最終是否得到解除,也沒有明確說明。《霍爾的移動城堡》(2004年)則幾乎沒有對與魔法師霍爾的國家展開戰爭的鄰國加以背景說明。

1992年,《紅豬》上映時的宮崎駿(時事)

《霍爾的移動城堡》(2004年)© Studio Ghibli

《蒼鷺與少年》亦是如此。塔樓中的另一個世界是如何維持運作的,蒼鷺究竟是什麼樣的存在,對於這些謎團,電影並未加以解釋。宮崎駿故事的特質就在於這種留白。

由於大多數人都很重視電影故事的合理性,因此在常規模式中,電影會對故事中的種種情節加以說明,並收回埋下的伏筆。然而宮崎駿的作品,則將這些「留白」交由觀眾自己去判斷、思考。觀眾也不希望看到一個模式化的故事,反而更希望看到導演自由奔放的創作世界。

通過《魔法公主》《神隱少女》,成為世界級大師

以《風之谷》(1984年)為契機,宮崎駿的作家屬性在日本受到關注,在大眾中的知名度也得到了提升。在海外,《龍貓》(1988年)和《魔女宅急便》(1989年)雖然透過發行錄影帶等方式收穫了人氣,但吉卜力工作室和宮崎駿本人尚未打開知名度。

《風之谷》(1984年)© Studio Ghibli

《龍貓》(1988)© Studio Ghibli

《魔法公主》(1997)© Studio Ghibli

1999年,與先前作品相比較為晦澀的《魔法公主》在北美洲上映,宮崎駿作為「電影導演」評價越來越高。最具決定性的事件是2002年,《神隱少女》在柏林國際影展獲得金熊獎,這是首部獲得此獎的動畫電影。有別於單純的娛樂電影,《神隱少女》需要進行各種解讀,也使它在世界廣獲好評。

《神隱少女》(2001年)© Studio Ghibli

《神隱少女》獲得第52屆柏林國際影展金熊獎時舉辦的記者會(2002年2月於東京千代田區的帝國飯店,時事)

如今,在電影界,動漫電影的潛力引發了新一輪的關注。今年的坎城國際影展上,「主競賽」「一種關注」「導演週」等主要單元都上映了動畫作品。動畫不再只是面向兒童的作品,作為一種電影表達形式,其存在感正在增強。可以說,《神隱少女》為這種轉變創造了契機。宮崎駿和吉卜力工作室之所以能獲得榮譽金棕櫚獎,或許也有這部分原因。

相信未來

「為孩子們製作動畫」,這是宮崎駿常常強調的信念。這種信念從其作品的結尾便可見一斑,宮崎駿總會在結尾傳遞對未來的希望。《風之谷》中,主角娜烏西卡即使身處垂死的世界中,也沒有放棄希望;在《蒼鷺與少年》的結尾,真人接受了新家庭。

現實世界充滿了令人沮喪的消息。但即使在這樣「邪惡的世界」中,也要積極樂觀,相信光明的未來——這正是宮崎駿想要告訴給孩子的。不過,被充滿希望的未來所吸引的,不僅是孩子們,也有他們的父母和祖父母。這些作品之所以能跨越世代鴻溝,引發廣泛共鳴,是因為它並非一個簡單的故事,而是包含了許多需要成年人也去正視和思考的複雜內涵。

多元的世界觀、不妥協的情節走向、永不熄滅的希望燈火,宮崎駿作品的這些特質讓孩子和大人們都深受吸引。這正是當今世界所期望的日本動畫的發展方向,同時也是進一步拓展動畫作為電影表現形式之可能性的關鍵。

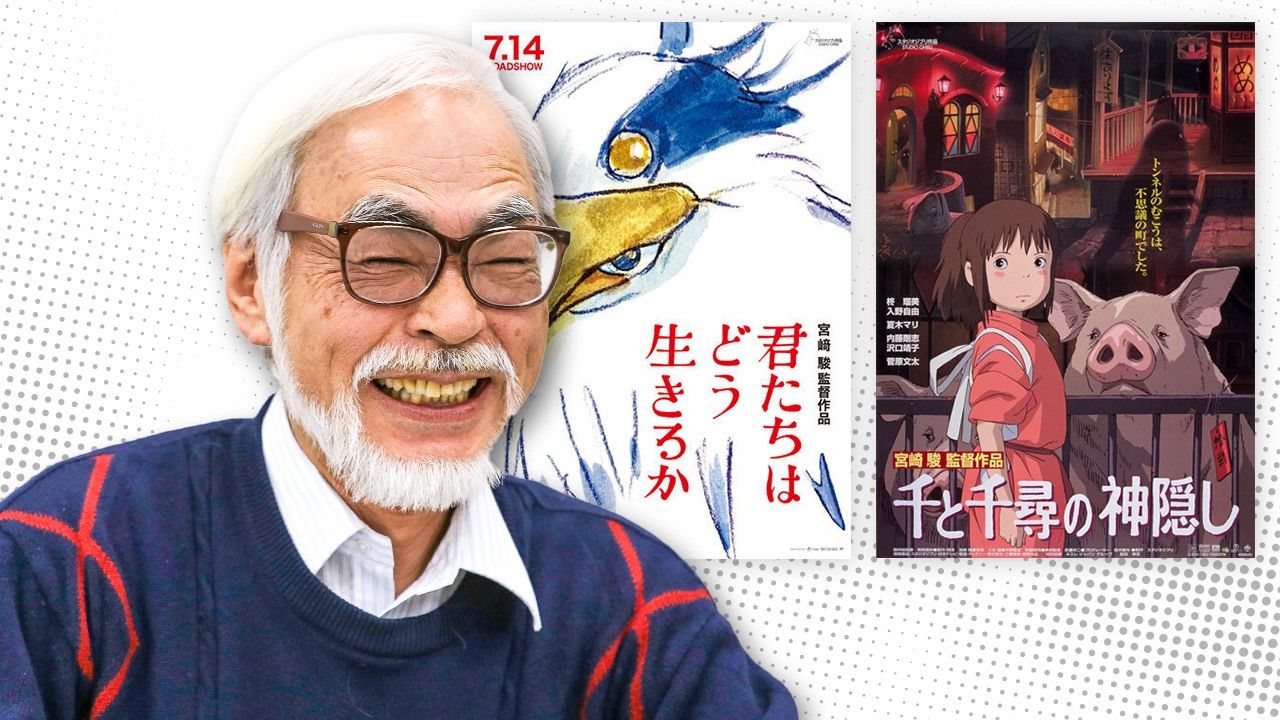

標題圖片:宮崎駿(nippon.com攝於2016年)和《神隱少女》《蒼鷺與少年》的海報© Studio Ghibli