拉夫卡迪歐·赫恩(小泉八雲):用敏銳五感探究日本文化的本質

文化 社會- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

現代意義的言論

拉夫卡迪歐·赫恩(Lafcadio Hearn,1850~1904年)的代表作《怪谈》(Kwaidan)是一部不朽的文學名作,其中收录的《無耳芳一》(The Story of Mimi-Nashi-Hōïchi)和《雪女》等作品(Yuki-Onna)擁有眾多國內外讀者。赫恩不僅是一位傑出的作家,還是一位以犀利的目光看待物質文明的思想家。

赫恩曾發表過以下言論。

「日本的未來需要維持與自然共生以及簡樸的生活方式。」(*1)

「日本人的靈魂深處存在著祖先信仰。」(*2)

「日本教育偏重記憶力,無法充分培養想像力。」(*3)

「自然災害頻發造就了日本人接受變化的國民性。」(*4)

以上言論反映的都是與現代日本社會息息相關的問題,並一語道破了日本文化的特質。但是,此類見解和赫恩一生改編了70餘篇靈異故事並不矛盾。超自然文學也承認「某種真實性」(a kind of truth)的存在,在摒棄西洋中心論的偏見和理解異文化方面,兩者是共通的。換言之,赫恩正是通過用開放的思想和敏銳的五感進行觀察,才抓住了日本文化的本質並預測了未來。這也與其成長經歷、環繞地球半周的人生之旅,以及通過異文化的體驗形成的反人類中心主義的世界觀密切相關。

繞地球半周後來到日本

1850年,派屈克·拉夫卡迪歐·赫恩(Patrick Lafcadio Hearn)生於希臘愛奧尼亞群島的萊夫卡達島(Lefkada),父親查爾斯(Charles)是一名愛爾蘭軍醫,母親羅莎(Rosa)來自愛奧尼亞群島的基西拉島(Kythira)。

赫恩兩歲時搬到父親的老家愛爾蘭都伯林。4歲時,受精神疾病折磨的母親羅莎回到希臘,母子兩人從此訣別。赫恩被有經濟實力的姑母薩拉(Sarah)收養,而照顧他起居的乳母凱薩琳·考斯特羅(Catharine Costello)來自愛爾蘭最完整地保留了凱爾特口傳文化的康諾特(Connaught)地區。

後來,赫恩進入英格蘭北部城市達拉姆(Durham)的神學院學習。在學期間,他被板球誤傷左眼以至失明。之後,因姑母破產,赫恩開始了倫敦的流浪生活,還曾入讀法國北部的學校。19歲時,他單身移民至美國辛辛那提(Cincinnati)。

雖然赫恩不太喜歡講述愛爾蘭時期的往事,但晚年時他曾在為愛爾蘭詩人威廉·巴特勒·葉芝的信中寫道:「我有一位來自康諾特的乳母,她給我講過童話故事和靈異故事。所以,我理應喜歡愛爾蘭的一切,而實際上也是如此。」 (I had a Connaught nurse who told me fairy-tales and ghost-stories. So I ought to love Irish things, and do.)當然,對愛爾蘭的心靈共鳴和接納與赫恩後來的靈異故事研究是密切相關的。

在辛辛那提,赫恩擺脫貧困,成了一名記者。後來因為和一名混血女性的婚姻違反了該州的法律而搬遷至紐奧良(New Orleans)。在那裡,他被法國和非洲的原住民文化相互接觸融合的克里奧爾文化所吸引,著手出版克里奧爾諺語詞典和世界第一本克里奧爾菜譜。赫恩經常去拜訪被稱為「巫毒女王」的瑪麗·拉芙(Marie Laveau),沉迷於研究已在當地扎根的非洲巫毒教的巫術和民間信仰。

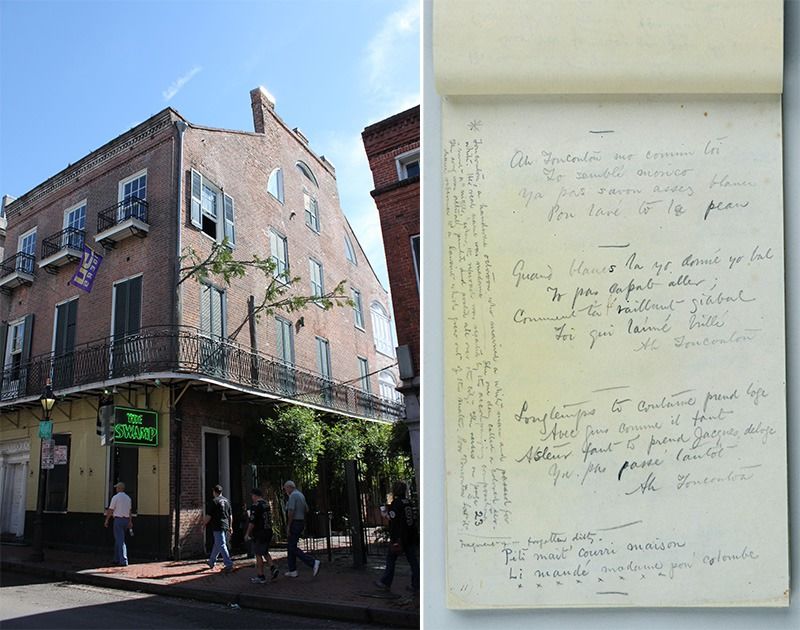

赫恩在紐奧良時租借的住所(波旁街516號)(左),赫恩在紐奧良時的採訪筆記(右)©小泉八雲紀念館

1884年至1885年,赫恩在紐奧良舉辦的世界博覽會上進行採訪時,首次接觸到日本文化。當時,他購買了兩冊日本神話的法語摘譯本。受帕西瓦爾·羅威爾(Percival Lowell)的著作《遠東之魂》(The Soul of the Far East)的啟發,他開始對這個未知的東方國家的文化根基產生興趣。此外,赫恩還在加勒比海的法屬馬提尼克島居住了兩年(當時,保羅·高更就住在相鄰城鎮),磨煉了五感的敏銳度,對島上的民俗進行觀察並出版了遊記《法屬西印度的兩年》(Two Years in the French West Indies)。

回到紐約後,赫恩從哈帕出版公司編輯那裡借來張伯倫(*5)英譯的《古事記》(Ko-Ji-Ki)並被深深吸引。他終於決定前往日本。1890年4月4日,赫恩在阿比西尼亞號輪船上仰望富士山,踏上了橫濱的土地。这一年,他39岁。

(*1) ^ 在熊本發表的演講《遠東的未來》<The Future of the Far East>1894年1月27日

(*2) ^ 《日本:一個解釋的嘗試》(Japan an Attempt at Interpretation,1904)1904年

(*3) ^ 在松江發表的演講《想像力的價值》<The Value of the Imaginative Faculty>1890年10月26日

(*4) ^ 摘自《地震與國民性》(<Earthquakes and National Character>1894.10.27),(刊登於1894年10月27日發行的報紙《The Kobe Chronicle》)

(*5) ^ 巴澤爾·賀爾·張伯倫,英國語言學家。1873年赴日本。1886~1890年,在東京大學任教,為近代國語學的創立做出了貢獻。