強化AI伺服器事業是當前的經營課題

臺灣鴻海精密工業的動向,最近成了日本產業界關注的焦點。一方面傳言鴻海可能會收購經營狀況不佳的日產,也有報導指出鴻海將開始供應三菱汽車電動車(EV)。之所以會出現這些錯綜複雜的消息,是因為不少討論只聚焦在跟日本有關的部分,卻忽略了鴻海整體的商業模式和經營環境。其實,鴻海當前最迫切的經營課題不是收購日產,而是強化人工智慧(AI)伺服器的相關事業。

「2024年的成長比去年3月預期的更好一些,我們集團同仁2024年全年將士用命、努力打拼的成果。」臺灣鴻海董事長(會長)劉揚偉在3月14日的線上法人說明會上,一開場就以堅定的語氣如此表示。

劉董事長於2024年5月股東大會後接受媒體採訪

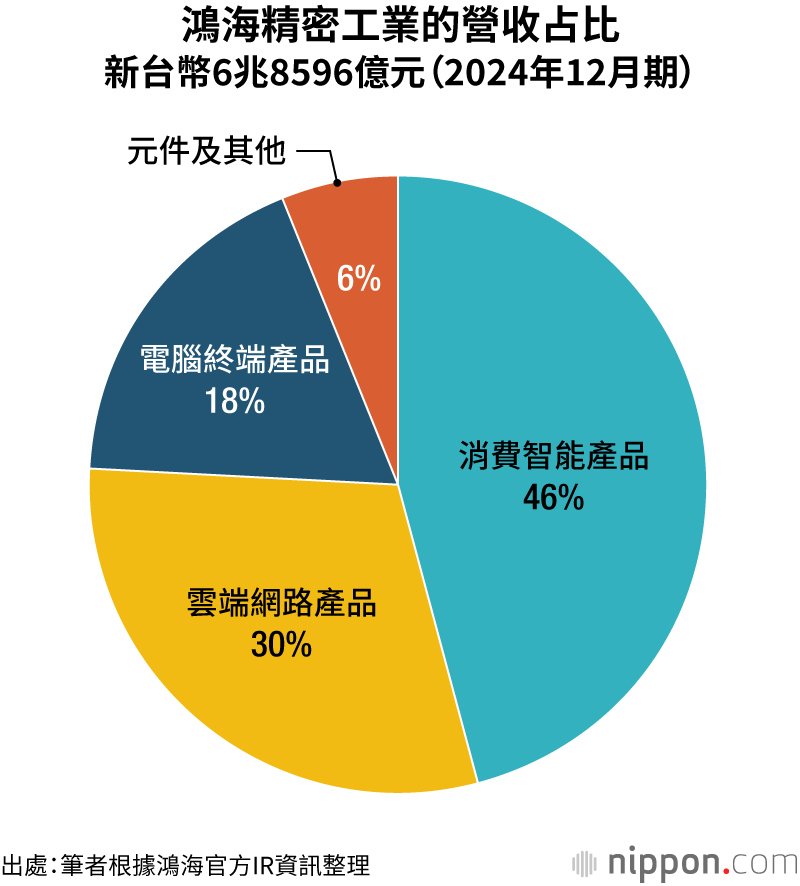

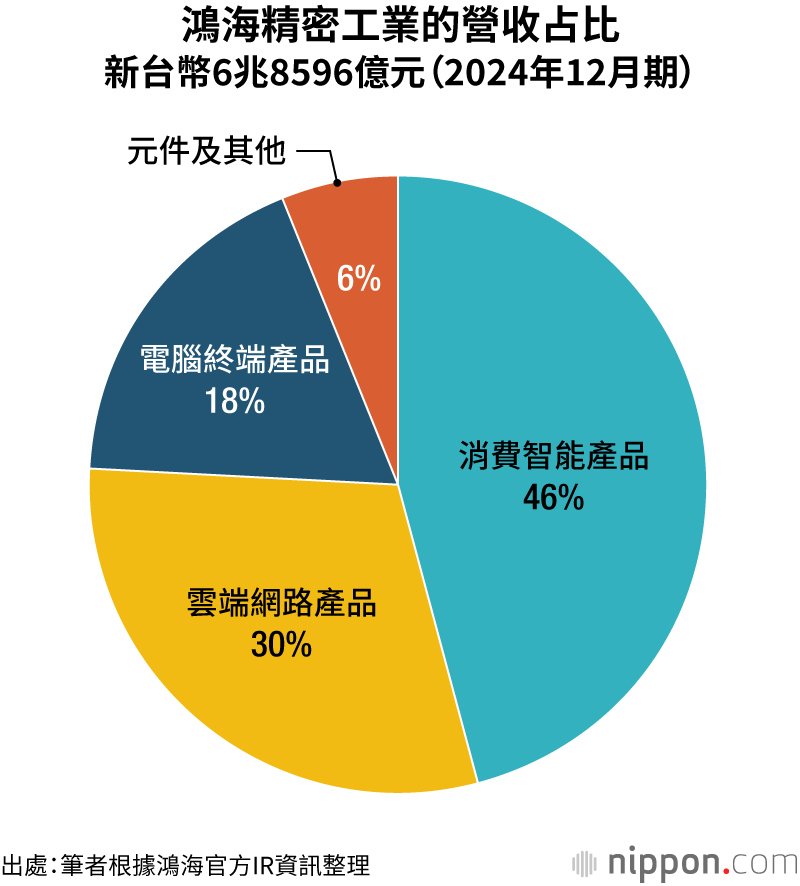

鴻海是全球最大的電子產品代工服務(EMS)廠商,這天公布的2024年12月期財報顯示,全年營收達到新台幣6兆8596億元(約合31兆日圓),比前一年度成長11%,創下歷史新高。淨利也成長了7%,達到1527億元,同樣刷新紀錄;每股盈餘(EPS)為11.01元,創下自2008年以來的新高。

所謂EMS指的是專門替其他品牌製造資訊科技(IT)設備的商業模式。舉例來說,鴻海最廣為人知的,就是代工製造美國蘋果公司約六成的iPhone。不過,鴻海在整個產業鏈中始終扮演的是幕後角色,財報發表則是少數能讓它站上檯面、獲得關注的時刻。

從產品領域來看2024年12月期的營收比重,可以看出鴻海業績亮眼的關鍵。智慧手機等「消費智能產品」占比達46%,AI伺服器等「雲端網路產品」則占30%,緊追在後。相較之下,2023年同期這兩個領域的占比分別為54%與22%,一年之間差距明顯縮小。

生成式AI熱潮帶動代工訂單激增

受到全球生成式AI熱潮影響,鴻海承接了大量搭載美國輝達等公司IC(積體電路)晶片的AI伺服器代工訂單。這類專門用於AI訓練與推論的伺服器,不僅耗電量大、發熱量也高,對電源管理與液冷系統等技術要求極高,正好發揮了鴻海在技術上的優勢。

對鴻海來說,美中科技戰下的出口管制,讓競爭對手的中國EMS難以切入AI伺服器市場,正好成為一大利多。正如劉揚偉在法說會上所說:「我們至少要守住全球四成的AI伺服器市佔率」,鴻海目前正把經營資源集中在這個領域。

鴻海AI伺服器的市場需求迅速攀升

最早以黑白電視零件製造商起家

鴻海是在1974年,由鐵腕風格的創辦人郭台銘(Terry Gou)創立,最初是從生產黑白電視轉台用的「旋鈕」零件起家。後來事業逐步拓展,從連接器等模組(複合零件)一路做到個人電腦、家用遊戲機等成品的EMS。2007年起,鴻海以代工第一代 iPhone 的模式進軍智慧型手機市場,一路成長至今。

2019年6月,郭台銘因準備參選隔年的臺灣總統大選而卸下董事長職務,隨後由長期負責半導體事業的劉揚偉接任。劉揚偉上任後隨即提出「3+3」策略,主張以「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」這三大新興技術,開拓「EV、數位醫療、機器人」三大產業領域。

當時,鴻海正面臨個人電腦與智慧型手機逐漸同質化所導致的獲利下滑困境。自2008年以來,EPS長期低迷,正是這問題的具體反映。劉揚偉提出「3+3」策略,正是為了扭轉局勢。從上任歷經近六年的耕耘,這項策略終於在2024年12月期,在AI伺服器領域開花結果。

另一方面,「3+3」策略中也涵蓋了EV領域,鴻海將這套商業模式命名為「CDMS」(委託設計製造服務)。鴻海並非打造自有品牌的EV,而是專為其他品牌進行代工。到2024年10月為止,鴻海已經開發出8種EV平台,包含休旅車(SUV)、轎車、公車等。

鴻海的構想是,將這些EV平台作為參考設計提供給客戶,協助他們在短時間內完成開發,進而爭取後續的代工訂單。這套模式可以理解為——鴻海正試圖在EV領域,複製過去在個人電腦與智慧型手機領域建立的EMS商業模式。

鴻海的電動巴士早在2022年3月就在臺灣高雄市上路,但被視為主力發展方向的轎車領域,進展相對緩慢。原本看好有望成為客戶的美中新創EV公司接連破產,最終成功量產的,只有臺灣裕隆集團在2024年初開始交車的休旅車「LUXGEN n7」。該車款在2024年全年銷售為7121台,遠遠不及美國特斯拉全世界的年銷量約180萬台。

鴻海並未公布其EV事業的營收數字,在2024年12月期的財報中,是被歸類在「元件及其他」項目下。而這一分類本身僅占整體營收的6%,代表EV事業的實際規模可能更小。基於這樣的現況,接下來將從兩個面向說明為什麼鴻海並不需要收購日產。

鴻海不需要收購日產的兩個理由

首先,兩家公司在汽車業務上的性質差異很大。鴻海的CDMS模式主打代工「他牌EV」,而日產的核心業務則是製造與銷售「自有品牌的汽油車」,雙方的商業模式完全不同。此外,截至3月中旬,日產市值約為1兆6000億日圓,單純估算收購金額就超過8000億日圓。儘管鴻海可能對日產的技術資產或重整後釋出的工廠有興趣,但這些都可以透過個別談判取得,沒必要收購整間公司。

另一個原因是,鴻海目前並沒有急於擴大EV事業的動機。劉揚偉在法說會上大多談的是 AI 伺服器,但也提到EV相關進展,表示「與日本車廠的合作案有望在一到兩個月內簽約」。他今年2月也曾對外澄清,強調與日產的關係「不是收購,而是合作」,同時透露也正與日產以外的日本車廠接洽中。

比起EV事業,更關注AI伺服器的供應鏈

外界所報導鴻海將開始供應三菱汽車EV一事,很可能是呼應了劉董事長先前提到的「一到兩個月內」發言。不過,在法說會上,與會的分析師與經濟記者並未針對鴻海與日本車廠的合作做任何提問,甚至也未提出與EV事業相關的問題。這也反映出,在中國以外市場的EV普及腳步放緩之際,不僅是鴻海自身,就連時刻關注其經營動態的臺灣股市與媒體,也不認為強化EV事業是當前最優先的課題。

分析師們關注的焦點反而是「川普關稅」可能對AI伺服器供應鏈帶來的影響,以及鴻海的應對策略。對此,劉揚偉表示,鴻海「希望積極回應」川普總統推動製造業回流美國的政策。

若鴻海現在有能力拿出8000億日圓投資,把資金用來在美國興建AI伺服器工廠,才是更合理的經營判斷。EV事業方面,與美中新創企業的合作受挫後,目前正處於建立合作架構的階段,目標是將日產、三菱汽車,甚至與日產整併議題仍懸而未決的本田等日本車廠納入客戶。根本沒有必要採取訴諸收購這種強硬手段。

EV事業的策略長與夏普收購案

日本媒體之所以過早傳出鴻海可能收購日產的消息,背後主要有兩個原因,其中之一就是鴻海EV事業的首席策略長(CSO)關潤的存在。關潤曾是日產的前三號人物,2023年被鴻海延攬。他被視為推動鴻海與日產合作的關鍵人物,據傳在劉揚偉的指示下,於2024年12月之後前往法國,與日產大股東雷諾討論出售日產股票的可能性。

據說關潤在2024年秋天,曾向日本汽車業界的相關人士透露鴻海有意收購日產的構想,這也成為外界開始揣測收購傳聞的起點。不過,關潤僅是EV事業的負責人,並不具備決定是否收購日本代表性大企業的權限。在未充分了解鴻海整體經營狀況的前提下,媒體卻僅聚焦於「是否收購日產」,使得相關報導顯得片面。

另一個原因,是日本社會對鴻海在2016年收購夏普一事仍記憶猶新。當時董事長郭台銘看上「SHARP」品牌,最終擊敗官民合資的產業革新機構,以3888億日圓成功將夏普納為子公司。收購過程中,郭台銘曾公開批評擔心技術外流的產業革新機構與日本經產省,讓日本社會對鴻海留下「經營手法強勢粗魯」的印象。

不過,劉揚偉在接受臺灣財經媒體採訪時曾表示,「我最想改變的,是鴻海那種『鐵腕式』管理文化」,明確否定了郭台銘過去那套被形容為軍隊式的經營手法。雖然郭台銘至今仍是持股超過一成的大股東,但早在2023年9月就已辭任董事。如今僅憑將近十年前的夏普收購案來推論鴻海會收購日產,未免過於草率。

無庸置疑,鴻海正以中長期視角布局EV事業,並積極爭取日產等日本車廠成為自家客戶。然而,在日本社會對外資仍存疑慮的情況下,若貿然將合作解讀為「收購」,不僅可能誤判情勢,更可能提前斷送商談機會。既然鴻海有潛力成為日本車廠在EV領域的重要合作夥伴,外界更應回到事實基礎上,進行有根據的分析。

標題照片與內文中的所有照片皆為筆者拍攝

標題圖片:鴻海開發的EV平台