能登地震又見相同問題

去年12月初,我收到一位研究防災的朋友寄來的郵件,詢問我意見。內容與今年1月1日發生的能登半島地震有關,語氣中能感受到他的憤怒。

他憤怒的對象,是政府專家會議提出的一份長達166頁的報告,標題為「針對令和6年能登半島地震的災害應對檢討」,內容檢視了這場地震暴露出的問題。關於能登半島地震的災害應對,從最初的救災行動到避難所的設置等救災工作,他表示:「從阪神大地震以來,日本經歷了新潟中越地震、東日本大地震、熊本地震等重大災害,每次檢討的都是相同的問題」、「難道都沒有汲取教訓嗎?」、「政府和地方政府難道都沒有從中學習嗎?」他並非批評報告書的內容,而是對於每次災後都必須重複討論相同問題的無奈與憤慨。

翻閱報告書,可以看到以下內容:

為了讓防災對策發揮最大效果,必須以下列事項為基礎,持續加強推動:1.「培養全民防災意識」,以全力應對大規模災害;2.「提升各類計畫的實際效能」,例如透過檢討地方防災計畫等措施;3.「完備各項制度與操作手冊,並強化研習、訓練與演練」,以提升災害應對能力;4.「加速防災數位轉型,推動新技術應用」,以提升災害應對的效率與精確度。除了第4點關於推動防災數位轉型之外,其他幾點都是阪神大地震以來,每次發生地震災害時一再被提及的內容。

當我在報導中看到能登半島地震的避難所問題和廁所問題被描述得彷彿是首次發生,腦海中浮現出阪神大地震時的景象,不禁嘆息——為何相同的問題至今仍一再重演?

1995年後地震頻率增加5.7倍

日本是全球自然災害風險最高的國家之一。根據氣象廳公開的「震度資料庫」,若檢索阪神大地震前後各30年間,震度5弱以上並造成損害的地震次數,會發現阪神大地震前的30年間,這類地震共發生72次,然而,自阪神大地震發生後至今,次數已達410次。儘管這一數據受到地震觀測技術進步的影響,無法簡化地直接比較,但綜合日本列島的地震活動歷史等資料來看,我認為日本自阪神大地震以來,已進入地震活躍期。

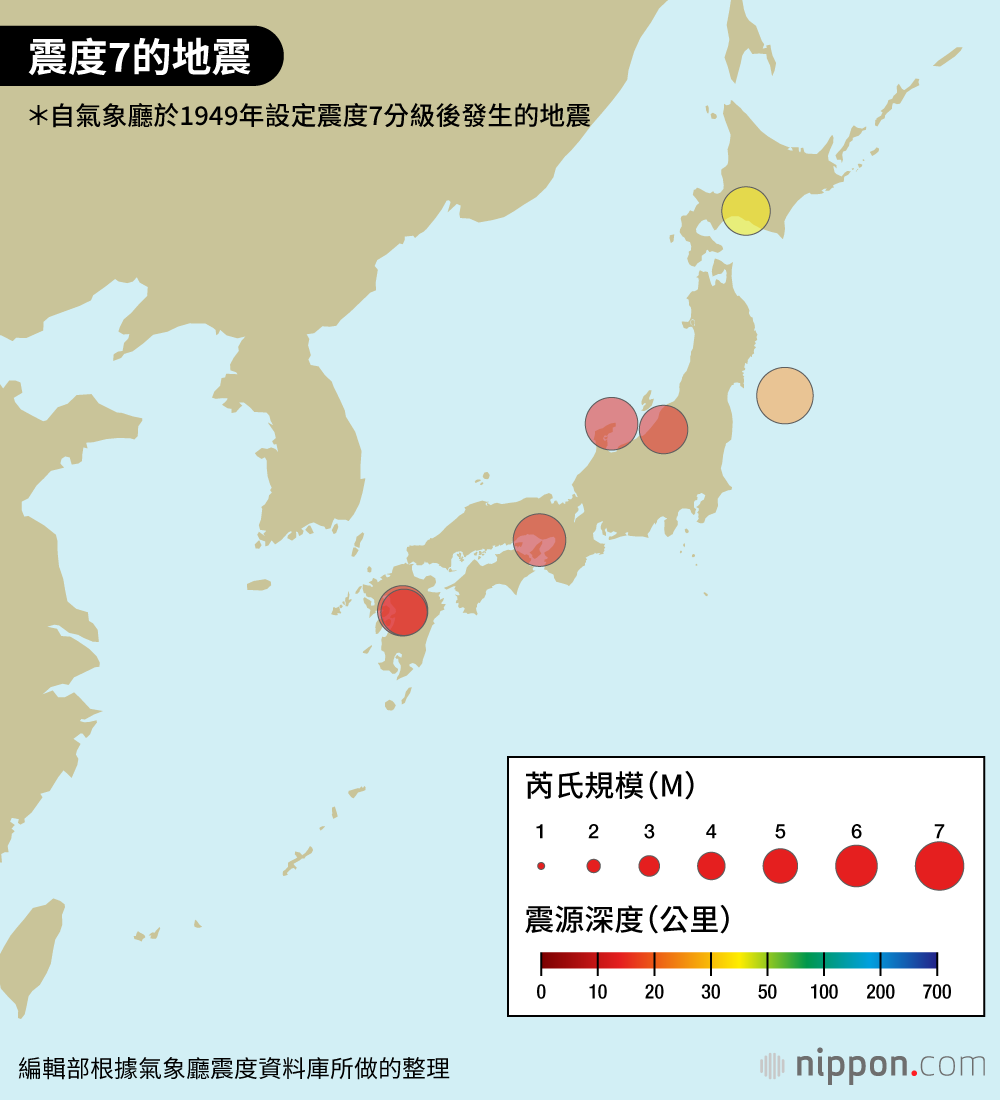

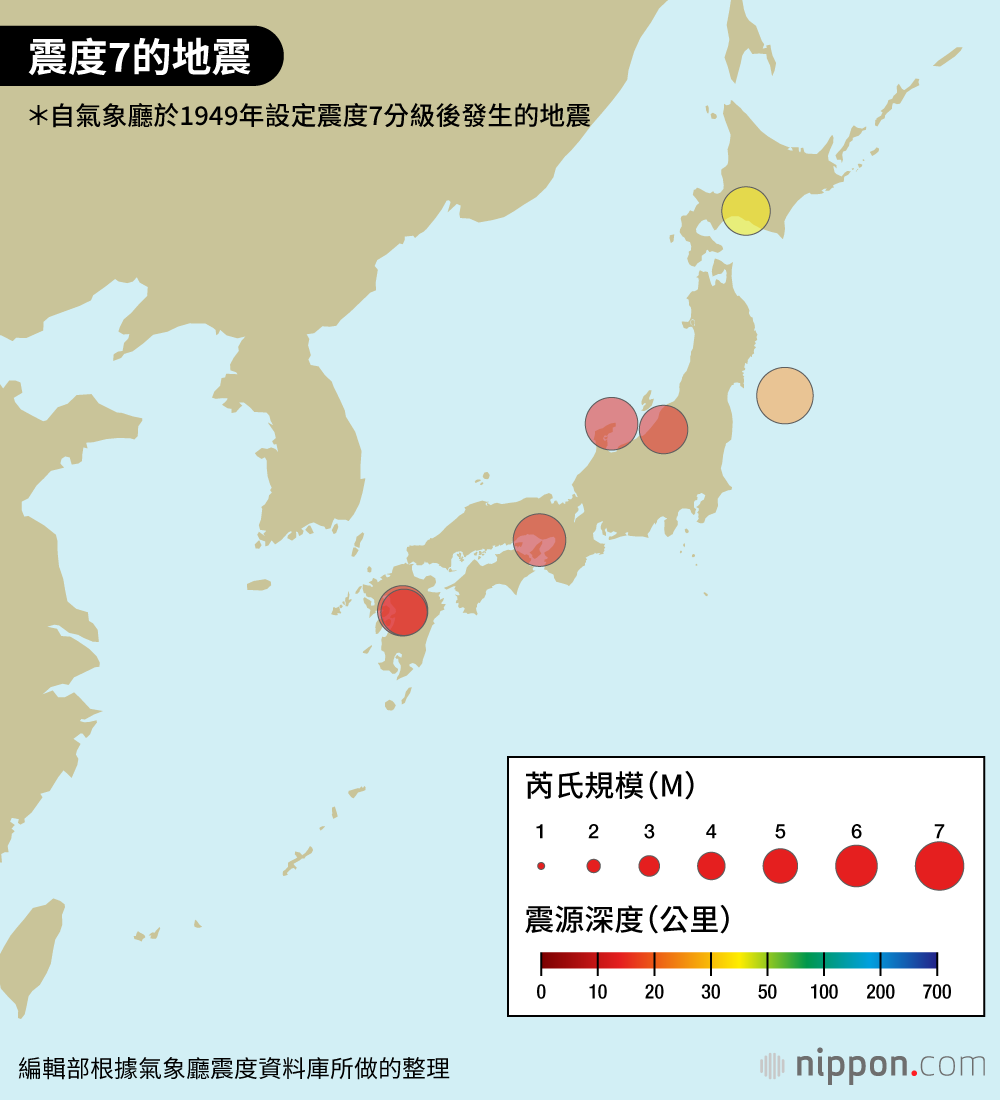

此外,自1949年採用現行震度分級以來,震度7的強震共發生7次,分別為阪神大地震、新潟中越地震、東日本大地震、熊本地震(2次)、北海道膽振東部地震,以及能登半島地震。換句話說,自阪神大地震以來,日本平均每4到5年就會發生一次震度7的地震。而其中,除東日本大地震外,其餘皆為內陸型地震。如今,政府、地方政府,以及我們全體國民都必須意識到——我們正處於一個隨時可能在某處發生強震的時代,必須做好萬全準備。

以颱風發生為前提制定的〈災害對策基本法〉

正如「經歷的災害越多,法制越能成長」這句話,日本的災害相關法制往往隨著每次災害的發生而制定新法或修訂現行法規,逐步調整為符合時代與社會需求的制度。然而,令人遺憾的是,這些法律往往趕不上當下的災害,使受災民眾百感交集。

日本的災害相關法律體系以〈災害對策基本法〉為基礎,依時間順序整理出防災組織、防災計畫、災害預防、應變對策、災後重建等各階段的方針。〈災害對策基本法〉是因1959年9月伊勢灣颱風而制定,其目標在於預防災害、減輕災害影響、實施應急對策,並推動重建工作。根據該法,由日本政府的中央防災會議負責擬定基本計畫,再由各都道府縣與市町村的防災會議制定地方防災計畫。

由於這項法律的制定契機為颱風災害,自然難以適用於高度都市化地區的大規模地震災害。因此,此法在阪神大地震後進行了多方面的修訂。神戶市也從自身的受災經驗出發,全面檢討原本只考慮颱風災害的防災計畫,並制定了一套涵蓋地震災害的全新區域防災計畫。這份防災計畫後來成為全國市町村的典範,當時普遍認為,許多市町村已基於阪神大地震的教訓,強化了防震對策。

阪神大地震發生後,神戶市內的火災現場,1995年1月17日(路透社)

顧問公司提出的對策流於制式

2011年3月11日,發生於三陸外海的強震與隨之而來的巨大海嘯,造成超過2萬人死亡或失蹤,並引發福島核災撤離等大規模、廣域性災害。與阪神大地震不同,此次災害的主因並非地震本身,而是海嘯帶來的破壞。有說法指出,這次地震的影響與1100多年前、869年發生的貞觀地震極為相似,堪稱一場完全超出預期的海嘯災害。

這場災害促使政府再次大幅修訂〈災害對策基本法〉。

東日本大地震發生後,我以神戶市派遣人員的身份前往災區支援,並根據阪神大地震的經驗提供各種建議。在此期間,我有機會查看當地政府的區域防災計畫,然而,讓我驚訝的是,內容幾乎與神戶市的防災計畫如出一轍,彷彿只是直接複製而來。這似乎是因為當地政府直接採用防災顧問公司制定的計畫,而由於是小型城市,並未與當地居民共同考察災害歷史、討論對策,最終導致這份計畫流於形式。

我認為這主要是因為在行政財政改革下,地方政府職員人數減少,能夠投入防災對策的人員最多僅限3至4人的現實所致。

換句話說,即使制定如教科書般的良善計畫,若無法依據地方特性加以落實,最終也不過是紙上談兵。

我不禁思考,能登半島地震是否也重蹈了相同的覆轍。與此同時,更重要的是,我們該如何將受災地區的經驗傳遞至全國各地,以減少未來災害的損害?又該如何讓更多人了解災後復原與重建的方向與挑戰?對於經歷過阪神大地震的我們來說,這正是我們所肩負的使命。

應制定符合地方需求的長期願景

從阪神大地震至今已過了30年,當時陷入一片黑暗、遭受毀滅性打擊的神戶,如今已蛻變為一座夜景璀璨的城市,彷彿那場災難從未發生過。

阪神大地震發生前,神戶市的人口為152萬人,災後曾減少10萬人,但5年後回升至149萬人,10年後恢復至152萬人,20年後更增至153萬人。產業方面,震災初期因重建需求帶動經濟,隨後則透過引進新興醫療產業等方式進行產業結構轉型,逐步復甦。

從面海角度眺望神戶的夜景,已恢復震災前的繁華風貌(筆者拍攝)

神戶市能夠迅速復興,關鍵在於地震發生前已針對產業結構轉型等既有課題,制定長期發展願景。災後所推動的重建計畫,正是建立在這一願景之上,並藉由高效執行力,最終促成如今的成果。一般認為,災害會暴露一座城市的弱點。我深刻體會到,復興的速度,往往取決於該城市是否已針對災害發生前的既有課題,提出明確的解決願景。

另一方面,日本少子高齡化與東京過度集中的現象仍在加劇,導致包括能登半島災區在內的許多地方,被納入〈過疏地區永續發展支援特別措施法〉的適用範圍。截至2022年,日本全國1719個市町村中,有885個被列為過疏市町村,占比超過一半。必須正視這一現實,並思考如何在這樣的背景下推動防災對策與災區重建。

目前,日本政府已設立防災廳設置準備室。在成立典禮上,首相指示:「設置專任大臣」、「徹底強化防災業務的策劃功能」、「旨在打造由災害應對專家組成的預防性防災組織」。這無疑令人有所期待,但更重要的是,這個組織應該建立在國家的長期發展願景之上,並充分考量各地實際面臨的課題。

標題圖片:因地震而橫向倒塌的阪神高速公路,1995年1月17日,神戸市東灘區(時事)