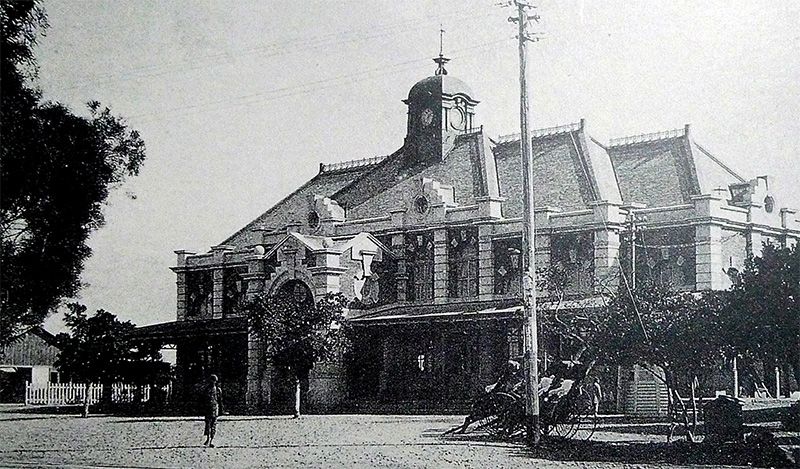

新竹車站——迎接105週年紀念的車站建築

文化 臺灣香港- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

大正期的車站建築

現在若眺望車站建築,馬上可以知道建築本體並不特別龐大,但若是站在稍遠處回望,或許能感受其壯麗風光。

建築內部也意外地狹小,特別是大量通勤旅客來往的早晚時段,更顯窘迫,讓人有主要動線上人滿為患的感覺。

但旅客通行卻非常順暢,並不會感到混雜紛亂,原因在於動線的設計。日本統治時期在臺灣設置的車站建築,大多將剪票口設置在車站建築內,而出口則在兩側。這種設計能增進出入車站的人員流動,減少混亂。也就是說,只有前往月臺乘車的旅客會進入車站建築,而下車的旅客不用通過等候區,便能直接出站。

此外,車站內未設置廁所,也值得我們注意。這是因為當時的衛生環境不佳,為了防止病菌滋生傳染,而將廁所設於等待區之外。這樣的設計風格不僅在日本統治時期,戰後的臺灣也一樣承繼至今。

戰後建造的彰化車站、臺東車站、花蓮車站等建築,在上下車旅客的動線管理上,剪票口和出口也是分開設置。戰前傳入的設計風格,直至今日,仍被視為合理的設計思維,受到好評。

站內設有許多維護營運用的副線。站體南邊的扇形車庫已被拆除。1930年的站內路線圖(陳朝強所藏)

站內設有許多維護營運用的副線。站體南邊的扇形車庫已被拆除。1930年的站內路線圖(陳朝強所藏)

成為歷史古蹟後的保存與修復

進入昭和時期,城市日漸發展,使用車站的人數也逐漸增加,但在戰爭時期受到美軍戰機的轟炸,造成了莫大的損壞。特別是1943年11月25日的空襲,主要目標是新竹機場,但鐵路設施也受損嚴重。

戰敗後,日本人離開臺灣,中華民國成為臺灣的統治者,君臨全島。中華民國政府廢除臺灣總督府鐵道部,將鐵路設施劃入其管轄之下,營運也交由交通部臺灣鐵路管理局辦理。

戰時受到空襲攻擊的新竹車站,戰後立即進行修復工程。雖然僅是最基本的修復,反而留下了原本的建築構造。此修復工程不到1年便告完成。

其後討論過好幾次車站的改建計畫,新竹車站還是維持了完工時的樣貌。這樣的車站建築少之又少,考量其歷史價值,1998年6月23日被列為古蹟保存。臺灣目前將日本統治時期的車站建築和鐵路設施視為產業的歷史遺產,雖有不少保存的案例,但新竹車站可視為此種歷史遺產保存的先驅。

與此相較,日本國內大正期的車站建築現今仍延用的例子,極為稀少。在此意義上,2015年JR東日本東京車站的丸之內車站建築,與新竹車站正式締結為姊妹車站。簽署儀式於當年2月12日舉行,轟動一時。

兩個車站都是日本人建造的大正期代表建築。新竹車站完工於1913(大正2)年3月31日,而東京車站則是1914(大正3)年12月20日,幾乎是在同一時期內完工。此外,東京車站的設計者辰野金吾和松崎一樣,都是日本造家學會(日本建築學會前身)的創始會員。

而新竹車站在戰後曾幾度整修,在忠於歷史的理念之下,整修工程都力圖再現完工時的樣貌。戰後,車站正面掛上「新竹車站」的字樣,玄關上方則換成數位式的時鐘,建築牆壁也重新粉刷為明亮的色彩。

目前已將這些改變去除,牆壁重現日本統治時期的樣貌。戰後曾經一度明亮輕盈的建築氛圍,又回到厚重沉穩的往日風格,過去強調莊重威嚴的設計,再度甦醒。

受到保存維護的不僅有車站建築,連結建築月臺上方的雨遮屋頂,也被列為古蹟保存。這些都是利用曾經被使用過的舊軌道,雖然在臺灣的幾個車站都可見到這些設計,但新竹車站首次成為古蹟保存的對象。

新竹已是一個人口超過40萬的繁榮城市,古老的車站建築超越時代,仍然是耀眼的城市象徵。無論在哪個時代,都會留存在人們的記憶之中,熠熠生輝。

標題圖片:新竹車站的外觀。當時的車站建築之中,常見中央設置鐘塔的建築樣式(攝影:片倉佳史)