Les navires noirs et les traités inéquitables

Au XIXe siècle, quand leur industrialisation fut un fait accompli, les grandes puissances mondiales, en quête de nouveaux marchés, commencèrent à étendre leur influence en direction de l’Asie. Des navires étrangers firent leur apparition dans les eaux environnant le Japon, où il leur arrivait d’accoster dans le but de nouer des liens commerciaux. Le shogunat Tokugawa, qui était au pouvoir depuis le début du XVIIe siècle, opposa une fin de non recevoir à toutes leurs demandes. Mais en 1853, le commodore Matthew Perry, commandant de l’escadre des Indes orientales de la marine américaine, arriva à la tête d’une flotte de « navires noirs » et exigea l’ouverture du pays. Ne voyant pas d’autre option, les dirigeants du shogunat acceptèrent en 1854 de signer le Traité de paix et d’amitié entre le Japon et les États-Unis, qui stipulait l’ouverture des ports de Shimoda et Hakodate aux navires américains. Ce traité fut rapidement suivi d’accords similaires avec la Grande-Bretagne, la Russie et les Pays-Bas. (Voir notre article : Le choc des vaisseaux noirs du commodore Perry : une rencontre historique qui a changé le Japon)

En 1858, le Japon signa le Traité d’amitié et de commerce entre le Japon et les EU. C’était un traité inéquitable, qui contenait des clauses conférant aux États-Unis le statut de nation la plus privilégiée et fixant des droits de douane. Figurait en outre dans le texte un principe de juridiction consulaire au titre duquel les étrangers ayant commis des crimes au Japon seraient jugés dans leur propre pays par des cours consulaires sans que la justice locale puisse les inculper. Les droits de douane étaient fixés à un niveau extrêmement bas et le Japon ne pouvait pas les modifier. C’est ainsi que les exportations massives de soie grège et de thé conduisirent à des pénuries sur le territoire japonais et, par voie de conséquence, à une envolée des prix. Dans le même temps, les importations de vêtements bon marché amputèrent les revenus des paysans japonais qui cultivaient le coton et ceux des entreprises de l’industrie textile.

Le commodore Matthew Perry et ses hommes sont accueillis à Yokohama. (Photo avec l’aimable autorisation des Archives historiques de Yokohama)

Le commodore Matthew Perry et ses hommes sont accueillis à Yokohama. (Photo avec l’aimable autorisation des Archives historiques de Yokohama)

L’opposition au shogunat se renforce

La confusion consécutive à l’ouverture du pays a nourri un sentiment de rancœur envers les étrangers. La forte antipathie exprimée par l’empereur Kômei (règne de 1846 à1867) à l’égard des étrangers, comparée à la mollesse du shogunat, a contribué à la formation, autour de la personne de l’empereur, du mouvement sonnô jôi (« révérer l’empereur et expulser les étrangers »). Ii Naosuke, qui était de fait à la tête du shogunat en tant que tairô (grand ancien), tenta d’étouffer ce mouvement par une sévère répression, connue sous le nom de purge d’Ansei. Mais il fut assassiné en 1860, alors qu’il se rendait au château d’Edo, par une bande de guerriers hostiles à l’influence étrangère au Japon. L’incident de Sakuradamon, du nom de la porte du château où eut lieu l’assassinat, porta un coup sévère au prestige du shogunat. Le mouvement d’opposition, principalement mené par des samouraïs du domaine de Chôshû (dans l’actuelle préfecture de Yamaguchi), prit le contrôle de la cour impériale à Kyoto.

Mais en 1863, les partisans d’une direction assurée conjointement par la cour et le shogunat (kôbu gattai), issus principalement des domaines de Satsuma et Aizu (dans les préfectures actuelles de Kagoshima et Fukushima), expulsèrent les samouraïs de Chôshû. L’année suivante, Chôshû dépêcha une armée pour tenter de s’emparer à nouveau du palais impérial de Kyoto, mais elle fut repoussée par les forces de Satsuma et Aizu. Le shogunat lança alors une expédition punitive contre le fief Chôshû, considéré comme un ennemi de la cour.

L’assassinat d’Ii Naosuke devant la porte Sakuradamon, au château d’Edo. (Photo avec l’aimable autorisation de la bibliothèque préfectorale d’Ibaraki)

L’assassinat d’Ii Naosuke devant la porte Sakuradamon, au château d’Edo. (Photo avec l’aimable autorisation de la bibliothèque préfectorale d’Ibaraki)

Une alliance secrète

Les conflits séparés qui les opposèrent à la Grande-Bretagne, puis à une coalition internationale en 1863-1864, fournirent aux puissants domaines de Satsuma et Chôshû l’occasion de faire l’expérience de la force déployée par les armées étrangères. La pénible conclusion s’imposa alors qu’il était impossible d’« expulser » purement et simplement les étrangers. Pour éviter que le Japon devienne une colonie, il était indispensable de construire sans délai un État moderne.

En 1866, les domaines anciennement rivaux formèrent en secret l’alliance Satsuma-Chôshû, scellée grâce à l’action de Sakamoto Ryôma. La même année, Satsuma refusa de participer à la seconde expédition contre Chôshû lancée par le shogunat et choisit de soutenir son allié en lui fournissant clandestinement de grandes quantités d’armes. La défaite du shogunat à l’issue de cette campagne contre un unique domaine stimula grandement le mouvement d’opposition.

Combats entre forces du shogunat et de Chôshû durant la seconde expédition contre Chôshû. (Photo avec l’aimable autorisation du musée préfectoral de Yamaguchi)

Combats entre forces du shogunat et de Chôshû durant la seconde expédition contre Chôshû. (Photo avec l’aimable autorisation du musée préfectoral de Yamaguchi)

La plongée dans la guerre civile

Le dernier shogun, Tokugawa Yoshinobu (1837-1913), réagit au déclin de l’autorité shogunal par une déclaration, prononcée en novembre 1867, où il renonçait pacifiquement au pouvoir au profit du jeune empereur Meiji, monté sur le trône plus tôt la même année après la mort de l’empereur Kômei, bien qu’il continuât de nourrir le projet de participer au nouveau gouvernement siégeant à la cour impériale. Mais à Satsuma et Chôshû, un complot se forma en vue de renverser le shogunat par la force. En janvier 1868, ces activistes prirent le contrôle du palais impérial de Kyoto et publièrent un décret restaurant le pouvoir impérial (ôsei fukko). Ce coup d’État est généralement vu comme l’événement crucial de la Restauration de Meiji. Le soir du même jour, lors d’une réunion de représentants du nouveau gouvernement, les tenants de la ligne dure l’emportèrent sur les éléments modérés, issus de domaines comme Tosa et Echizen (dans les préfectures actuelles de Kôchi et de Fukui) qui étaient favorables à un compromis avec Yoshinobu. Il fut décidé à l’issue de la réunion que ce dernier devait démissionner et rendre toutes les terres des Tokugawa à la cour.

Le clan Satsuma-Chôshû visait ainsi à provoquer une réaction violente de l’ancien shogunat, mais Yoshinobu transféra paisiblement ses quartiers du château Nijô de Kyoto à celui d’Osaka, pour y observer l’évolution de la situation. Au sein du gouvernement, les modérés prirent provisoirement le dessus et il fut décidé que Yoshinobu pouvait être intégré dans le cabinet. Mais quand Saigô Takamori, un samouraï de Satsuma tenant de la ligne dure, envoya un groupe de guerriers semer le désordre à Edo (l’ancienne Tokyo), cela déclencha la colère des partisans du shogunat, qui réduisirent en cendres la résidence que le domaine de Satsuma occupait dans la ville.

Ces événements provoquèrent également le courroux des partisans de Yoshinobu à Osaka et celui-ci, n’étant pas en mesure de les contrôler, les autorisa à marcher sur Kyoto. Telles furent les prémisses de la bataille de Toba-Fushimi, au sud de la ville. Ce premier affrontement marque le début de la guerre civile de Boshin. Les forces du nouveau gouvernement de Meiji infligèrent une défaite à celles de l’ancien shogunat et Yoshinobu s’enfuit à Edo.

Tokugawa Yoshinobu, dernier shogun du shogunat d’Edo. (Photo avec l’aimable autorisation du musée d’histoire de Fukui)

Tokugawa Yoshinobu, dernier shogun du shogunat d’Edo. (Photo avec l’aimable autorisation du musée d’histoire de Fukui)

Le gouvernement de Meiji

Le shogun Tokugawa ayant trouvé refuge à Edo, c’est une gigantesque armée du gouvernement de Meiji, forte de 50 000 hommes, qui encercla la ville, mais des négociations entre Katsu Kaishû, qui était à la tête des forces shogunales, et Saigô Takamori débouchèrent sur la reddition pacifique et inconditionnelle des occupants du château d’Edo. C’est ainsi que fut évitée une attaque dévastatrice de la ville et que fut garantie la sécurité de Yoshinobu. Mais la guerre civile de Boshin n’était pas terminée pour autant. En effet, la résistance au nouveau gouvernement persista dans le nord du Japon tout au long de l’année 1868 et pendant une partie de l’année 1869.

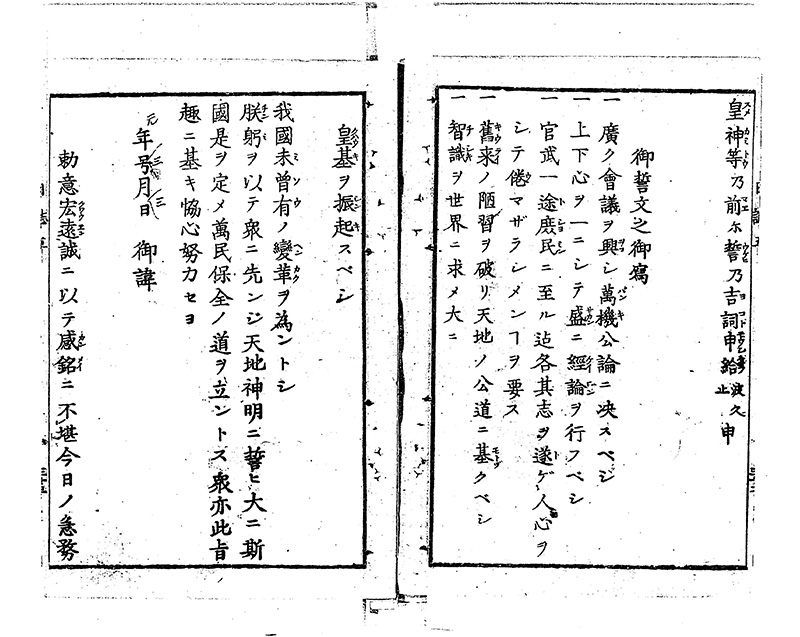

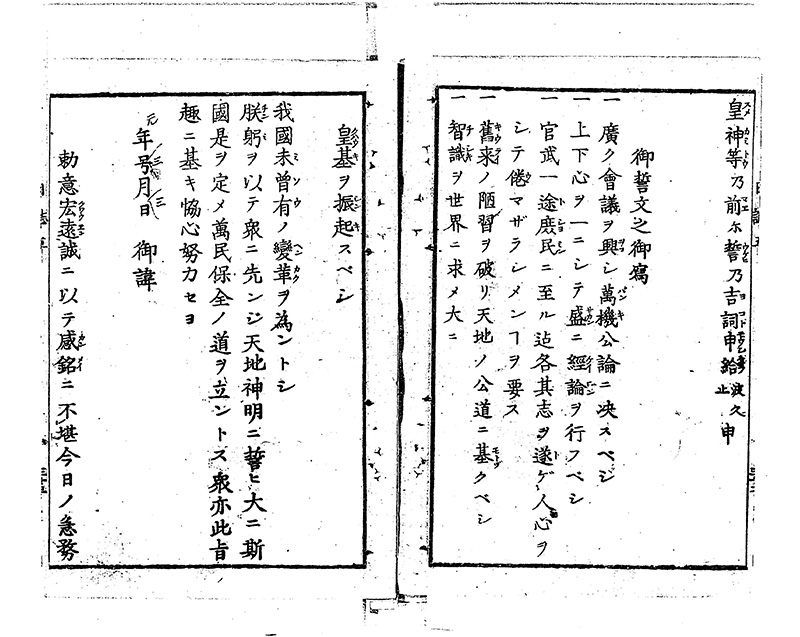

C’est au cours de cette période que fut promulguée le Serment en cinq articles, par laquelle le gouvernement de Meiji s’engageait à respecter l’opinion publique et à cultiver des relations amicales avec les pays étrangers. Inspiré par la Constitution des EU, le gouvernement rédigea un document établissant une division tripartite du pouvoir. C’est aussi sous ce nouveau gouvernement que l’empereur transféra sa résidence au château d’Edo, qui devint alors le palais impérial. Edo, rebaptisée Tokyo, devint la capitale de la nation, et la nouvelle ère prit le nom de Meiji.

Le Serment en cinq articles, publié en 1868 par le gouvernement de Meiji. (Photo avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque nationale de la Diète)

Le Serment en cinq articles, publié en 1868 par le gouvernement de Meiji. (Photo avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque nationale de la Diète)

Le dernier souffle du shogunat

En juin 1869, les derniers partisans de l’ancien shogunat, sous les ordres d’Enomoto Takeaki, capitulèrent à la forteresse de Goryôkaku à Hakodate, sur l’île d’Ezo (aujourd’hui Hokkaidô). Ainsi s’achevait la guerre civile de Boshin, et le gouvernement de Meiji contrôlait désormais l’intégralité du territoire japonais. La même année, il donna l’ordre aux daimyô (seigneurs de domaines) de rendre leurs territoires et leurs habitants à l’État. C’était une mesure de façade ; non seulement les chefs des domaines reçurent de nouveaux titres en remplacement des puissantes positions dont ils jouissaient auparavant, mais ils gardaient en outre le contrôle de la politique locale. Qui plus est, un grand nombre de soldats qui avaient pris part à la guerre retournèrent dans les domaines, et le gouvernement central se trouva alors pratiquement dépourvu de puissance militaire.

Les domaines, qui s’attendaient à un deuxième conflit civil, se lancèrent dans des réformes militaires de grande envergure. Le domaine de Kishû (actuelle préfecture de Wakayama), l’un de ceux qui introduisirent la conscription, se dota d’une armée de 20 000 hommes, conçue sur le modèle prussien.

La bataille de Hakodate, dernier affrontement de la guerre civile de Boshin entre les partisans du shogun et ceux de l’empereur. (Photo avec l’aimable autorisation du musée municipal de Hakodate)

La bataille de Hakodate, dernier affrontement de la guerre civile de Boshin entre les partisans du shogun et ceux de l’empereur. (Photo avec l’aimable autorisation du musée municipal de Hakodate)

Les préfectures et la centralisation

Des hommes d’État comme Kido Takayoshi, de Chôshû, et Ôkubo Toshimichi, de Satsuma, redoutaient que le gouvernement s’effondre si rien n’était fait pour prévenir ce risque. Ayant résolu d’abolir tous les domaines, ils rassemblèrent à Tokyo 8 000 soldats de Satsuma, Chôshû et Tosa et annoncèrent l’entrée en vigueur de leur décision en août 1871. Les domaines étaient remplacés par des préfectures soumises à l’autorité du gouvernement central. Les chefs des domaines furent convoqués à Tokyo pour en être informés et ordre leur fut donné de résider dans la capitale.

Kido et Ôkubo s’attendaient à ce que cette initiative révolutionnaire suscite une forte opposition, mais la réaction fut étonnamment modérée. Peut-être cela s’explique-t-il en partie par l’annonce, faite par le gouvernement de Meiji, qu’il allait prendre en charge les dettes des domaines et payer la solde de leurs samouraïs. Toujours est-il que les domaines disparurent et que le nouveau gouvernement réussit à unifier politiquement le pays. C’est ainsi que furent posées en peu de temps les fondations d’une remarquable transformation sociale. En se modernisant rapidement, le Japon entendait renforcer sa puissance économique et militaire, et éviter de devenir une colonie de l’Occident.

Kido Takayoshi (à gauche) et Ôkubo Toshimichi, les architectes du système des préfectures (photo avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque nationale de la Diète)

Kido Takayoshi (à gauche) et Ôkubo Toshimichi, les architectes du système des préfectures (photo avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque nationale de la Diète)

La rébellion des samouraïs

Sous le shogunat, les agriculteurs étaient la cible principale de la fiscalité. Leur revenu dépendant des récoltes, il variait considérablement d’une année sur l’autre. Le gouvernement de Meiji entreprit de prélever l’impôt sur les propriétaires terriens et émit des certificats attestant de la valeur des terres. En 1873, il établit le taux d’imposition pour les propriétaires terriens à 3 % de la valeur de leurs terres. L’État se dotait ainsi d’une source fiable de recettes fiscales, payées en espèces plutôt qu’en riz, et la stabilité était assurée pour la poursuite de la modernisation.

Continuant sur sa lancée, le nouveau gouvernement prit des mesures pour en finir avec l’ancien système de classes, où la population était divisée en samouraïs, , agriculteurs, artisans et marchands, et améliorer l’égalité. Après quoi il instaura un service militaire obligatoire de trois ans pour tous les Japonais de sexe masculin âgés de 20 ans. La première armée régulière du Japon était formée de ces conscrits.

Le mécontentement s’accumulait à mesure que les samouraïs perdaient le contrôle du secteur militaire. Le remplacement des domaines par les préfectures les priva de leurs principaux employeurs. Leurs rémunérations héréditaires furent graduellement abolies et les certificats fournis par l’État s’y substituèrent définitivement en 1876. L’usage des noms de famille, jadis une prérogative des seuls samouraïs, fut élargi à l’ensemble de la population et l’interdiction du port de l’épée vint porter un coup supplémentaire à l’identité de la classe des guerriers. Les motifs de mécontentement s’accumulant, le gouvernement de Meiji se trouva confronté à une succession de soulèvements, particulièrement en 1877, avec la rébellion de Satsuma, menée par le fameux Saigô Takamori, dont il fut question plus haut. La nouvelle armée nationale déploya toute sa puissance pour dompter l’insurrection, qui constitua la dernière menace à l’autorité du gouvernement de Meiji.

Pour obtenir satisfaction, les citoyens mécontents eurent désormais recours à un nouvel outil, qui n’allait pas tarder à s’imposer sous le nom de Mouvement pour la liberté et les droits du peuple. Le mouvement prit son origine dans la dénonciation par Itagaki Taisuke, de Tosa, de la captation du pouvoir au sein du gouvernement par le clan Satsuma-Chôshû. Itagaki prônait la création d’une assemblée nationale permettant aux citoyens de participer à l’exercice du pouvoir. Née d’un petit groupe de samouraïs mécontents, cette campagne s’élargit et recruta des partisans chez les riches agriculteurs et, pour finir, chez les citoyens ordinaires.

En mars 1877, la bataille de Tabaruzaka fut le dernier affrontement majeur de la rébellion de Satsuma. (Photo avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque nationale de la Diète)

En mars 1877, la bataille de Tabaruzaka fut le dernier affrontement majeur de la rébellion de Satsuma. (Photo avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque nationale de la Diète)

La Constitution de Meiji

C’est dans ce contexte que le gouvernement entreprit de rédiger une constitution. La tâche était urgente si le Japon voulait être reconnu internationalement comme un État moderne et obtenir la révision des traités inéquitables, mais c’est avant tout le mouvement populaire pour les droits qui a poussé le gouvernement à agir. Les militants de ce courant réclamaient non seulement une assemblée nationale, mais encore une constitution, et de nombreux projets rédigés par leurs soins étaient en circulation. Les droits et la démocratie étaient des motifs récurrents de ces textes, mais certains d’entre eux, inspirés par la Constitution française, avaient une teneur plus radicale. De leur côté, les autorités cherchaient à renforcer le pouvoir du système impérial et des clans, même si, au sein du gouvernement, certains éléments, comme Ôkuma Shigenobu, plaidaient pour l’adoption d’un document progressiste, sur le modèle britannique.

Choqué par le plaidoyer d’Ôkuma, les hauts dignitaires l’écartèrent du gouvernement en 1881 et expédièrent Itô Hirobumi en Europe pour un voyage d’étude. Après avoir comparé diverses constitutions européennes, Itô recommandait de prendre pour modèle le système allemand, qui avait le mérite de mettre en avant la puissance impériale. À son retour au Japon, il nuança sa position de façon à prendre en compte la situation locale et soumit son projet au Conseil privé de l’empereur, un corps consultatif chargé de débattre des projets de constitution.

Plusieurs débats ont eu lieu au Conseil privé, à l’occasion de réunions auxquelles assistait l’empereur Meiji, avant que la Constitution de l’Empire du Japon soit promulguée le 11 février 1889. Elle avait ceci de remarquable qu’elle qualifiait le statut de l’empereur de « sacré et inviolable » et lui conférait un pouvoir absolu. Il associait dans sa personne la souveraineté, le commandement suprême des armées et de la marine, et le pouvoir de nommer et révoquer le cabinet. Dans le même temps, les citoyens se voyaient accorder un large éventail de droits, dont la liberté de religion, d’occupation et de parole dans les limites de la Constitution. Il semble que ce soit à la demande d’Itô que ces droits ont été inclus dans le texte.

La promulgation de la Constitution de Meiji (photo avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque métropolitaine de Tokyo)

La promulgation de la Constitution de Meiji (photo avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque métropolitaine de Tokyo)

Bien qu’Itô ait été l’une des figures centrales du clan Satsuma-Chôshû, qui tenait les rênes du gouvernement de Meiji, ses initiatives en vue de renforcer la politique des partis via la fondation du Rikken Seiyûkai (« Les Amis du gouvernement constitutionnel ») suggèrent une certaine propension au libéralisme. En tolérant une large interprétation de la Constitution, il ouvrit en outre la porte à une lecture démocratique de la nouvelle loi fondamentale du pays. C’est sur ce terreau que naquit l’idée que l’empereur lui-même est un organe de l’État, conformément à la théorie défendue au XXe siècle par le juriste Minobe Tatsukichi (1873-1948). Dans le même temps, si l’on s’en tient à une lecture strictement littérale, l’empereur détenait le pouvoir suprême. C’est sur la première interprétation que reposait la fondation de la démocratie de Taishô, tandis que la seconde sous-tend les années sombres du militarisme et de la guerre. Quoi qu’il en soit, le Japon, doté de sa nouvelle Constitution, entra dans l’Histoire comme le premier État moderne du continent asiatique.

Chronologie des événements majeurs de la Restauration de Meiji

(D’après un original en japonais. Photo de titre : l’empereur Meiji traverse la rivière Tama avec son entourage alors qu’il quitte Kyoto pour aller s’installer à Tokyo. Avec l’aimable autorisation du Musée d’histoire locale de la ville d’Ôta.)

Le commodore Matthew Perry et ses hommes sont accueillis à Yokohama. (Photo avec l’aimable autorisation des Archives historiques de Yokohama)

Le commodore Matthew Perry et ses hommes sont accueillis à Yokohama. (Photo avec l’aimable autorisation des Archives historiques de Yokohama) L’assassinat d’Ii Naosuke devant la porte Sakuradamon, au château d’Edo. (Photo avec l’aimable autorisation de la bibliothèque préfectorale d’Ibaraki)

L’assassinat d’Ii Naosuke devant la porte Sakuradamon, au château d’Edo. (Photo avec l’aimable autorisation de la bibliothèque préfectorale d’Ibaraki)