Un critère de beauté féminin

L'injection de pigments dans la peau pour dessiner de manière permanente des motifs, images ou symboles est l'une des formes de modifications corporelles les plus anciennes et les plus répandues dans le monde. À l’instar de pratiques telles que la circoncision, les pieds bandés ou l'allongement du cou, les origines du tatouage ne sont pas clairement connues. Il existe néanmoins de nombreuses preuves que le tatouage, irezumi en japonais, remonte à la préhistoire au Japon. Les décorations incisées sur les statuettes dogû et haniwa découvertes dans des sites paléolithiques et néolithiques indiquent que le tatouage était pratiqué au Japon depuis des temps immémoriaux. Dans certaines régions éloignées, la pratique a perduré jusqu'à l'époque moderne.

Au sud du Japon, des îles Amami Ôshima jusqu’à l'archipel Ryûkyû (aujourd’hui Okinawa), les femmes se faisaient tatouer des motifs sur les mains appelés hajichi. Les tatouages allaient parfois du bout des doigts jusqu'aux coudes. Les premières références du hajichi remontent au XVIe siècle, même si la pratique elle-même est probablement beaucoup plus ancienne. Il semble qu'elle était associée à des rites de passage : des tatouages sur les mains indiquaient que la femme était mariée. Et lorsque le tatouage était entièrement achevé, on célébrait l'événement. Les motifs et les zones du corps tatoués variaient d'une île à l'autre. Dans certains endroits, on croyait qu'une fois morte, une femme sans hajichi aurait une vie de souffrance dans l'au-delà.

Chez les Aïnous dans le nord du Japon, les femmes portaient souvent des tatouages autour des lèvres et sur les mains. Il semble donc que le tatouage était par le passé une pratique assez commune dans tout l’Archipel. Le Kojiki (Chronique des faits anciens, 712) et le Nihon shoki (Chroniques du Japon, 720), qui sont les deux plus anciens ouvrages écrits du Japon, mentionnent que le tatouage était pratiqué dans des régions éloignées comme coutume ou sanction.

Mais la pratique commence à disparaître vers le milieu du VIIe siècle à cause d’un changement important des critères de la beauté féminine. D'une manière générale, l’attention s’écarte du corps lui-même pour se concentrer sur les vêtements et les parfums, ces éléments pouvant être appréciés même dans une pièce faiblement éclairée. Les tatouages vont ainsi progressivement perdre en popularité. Jusqu’au début du XVIIe siècle, ils n’apparaissent dans aucun document ou image.

Regain d'intérêt à la période d'Edo

Dans sa série populaire d'ukiyo-e Tsûzoku Suikôden, Utagawa Kuniyoshi dessine certains des héros hors-la-loi d'un célèbre roman chinois exhibant leurs tatouages, comme sur cette représentation de Zhang Shun. (Aflo)

Dans sa série populaire d'ukiyo-e Tsûzoku Suikôden, Utagawa Kuniyoshi dessine certains des héros hors-la-loi d'un célèbre roman chinois exhibant leurs tatouages, comme sur cette représentation de Zhang Shun. (Aflo)

Après les nombreux bouleversements politiques et conflits militaires de la période des Sengoku (Provinces combattantes), une structure sociale stable et durable voit le jour sous le shogunat Tokugawa. C'est au cours de ces années (l'époque d'Edo, de 1603 à 1868) que le tatouage connaît un important regain d'intérêt.

Les premières références de modification corporelle de cette période décrivent des courtisanes des quartiers de plaisirs et leurs clients se coupant le petit doigt ou se tatouant le nom de leur amant après s’être juré l'amour éternel. Ces pratiques sont ensuite adoptées par les « chevaliers de rue », des personnages qui apparaissent au cours du XVIIIe siècle (et dont il sera question plus bas dans l’article).

L’irezumi se diffuse aussi parmi certains corps de métier spécifiques, en particulier les hikyaku (coursiers) et les tobi (ouvriers en construction spécialisés dans le travail en hauteur). Ces travailleurs préféraient ôter leur kimono afin d’avoir plus de liberté de mouvement, travaillant souvent vêtus d'un simple fundoshi (pagne). Pour ne pas se sentir gênés, ils recouvraient leurs corps de tatouages. Les tobi étaient des grimpeurs agiles ; ils jouaient un rôle très important dans la préparation d'événements publics comme les festivals et ils participaient dans le quartier à maintenir l'ordre et lutter contre les incendies. Avec le temps, les tatouages sont devenus une partie intégrante de l'image et l'identité du tobi, à tel point que les gens aisés du quartier s'occupaient de couvrir ses frais de tatouages. Quand un incendie se déclarait, ces ouvriers agiles bravaient le feu pour démolir les structures en bois et empêcher le brasier de se propager. Ils incarnaient le concept d’iki qui s'était développé dans la culture urbaine d'Edo (aujourd'hui Tokyo) : un certain sens du chic, entre détachement et audace. Ces tobi habiles aux tatouages élégants faisaient la fierté du quartier. Le dragon était un des motifs de tatouage les plus populaires, car l’on considérait traditionnellement au Japon qu'il apportait la pluie, et qu’il protégeait spirituellement le porteur.

Ainsi, les tatouages évoluent de simples dessins de personnages en des motifs plus grands et complexes. Cette tendance a pour conséquence l’émergence d’un nouveau métier spécialisé : horishi, les tatoueurs professionnels.

Les tatouages étaient également portés par les kyôkaku, sortes de « chevaliers de rue », ancêtres des yakuza. Personnages réels maintes fois représentés en ukiyo-e, ils occupaient une place importante de la culture populaire de la période d’Edo. Ces héros hors-la-loi protégeaient les faibles et les innocents contre les élites puissantes et corrompues. On peut observer dans les illustrations populaires de cette époque que l'irezumi était un des attributs distinctifs des kyôkaku, ce qui renforçait l'attrait des tatouages auprès du grand public.

Dans la première moitié du XIXe siècle, l'artiste ukiyo-e Utagawa Kuniyoshi dessine certains des héros du roman chinois classique Shui hu zhuan (Au bord de l'eau), les représentant avec des tatouages sur tout le corps (voir en haut).

Représentation de l'acteur de kabuki Onoe Kikugorô V, de la série d'ukiyo-e Azuma no hana (Fleurs de Tokyo) de Toyohara Kunichika. (Aflo)

Représentation de l'acteur de kabuki Onoe Kikugorô V, de la série d'ukiyo-e Azuma no hana (Fleurs de Tokyo) de Toyohara Kunichika. (Aflo)

La série rencontre un énorme succès et d'autres artistes, tels que Utagawa Kunisada, suivent cet engouement en créant des estampes d'acteurs célèbres de kabuki exposant leurs tatouages. Dans les années 1860, des acteurs kabuki de premier plan apparaissent sur scène en kimono avec des motifs de tatouage lors de représentations de pièces comme Aoto zôshi hana no nishiki-e (1862) de Kawatake Mokuami, qui relate les aventures d'une bande d' « honorables voleurs ».

Grâce en grande partie à l'influence de l'ukiyo-e et du kabuki, les tatouages continuent à progresser en taille et en complexité jusqu'à recouvrir l'intégralité du corps.

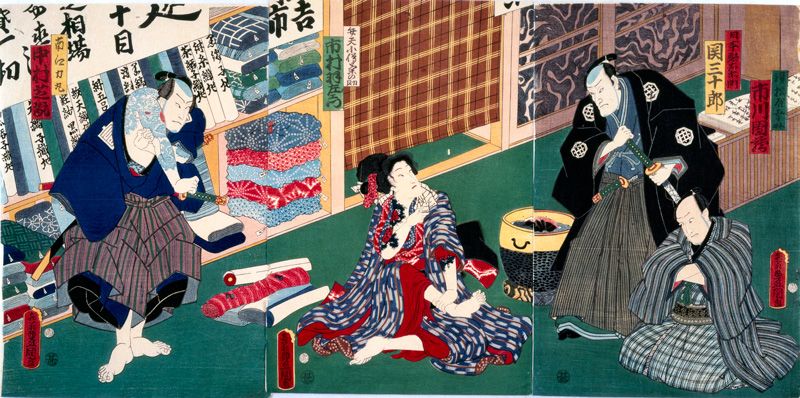

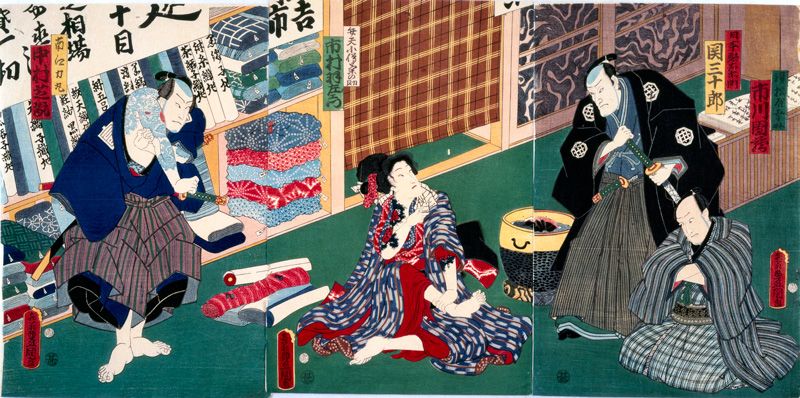

La scène Hamamatsuya de la pièce de kabuki Aoto zôshi hana no nishiki-e, illustrée par l'artiste ukiyo-e Utagawa Kunisada. (Aflo)

La scène Hamamatsuya de la pièce de kabuki Aoto zôshi hana no nishiki-e, illustrée par l'artiste ukiyo-e Utagawa Kunisada. (Aflo)

Il convient de noter que la pratique de l'irezumi ne s'est jamais diffusée parmi la classe dirigeante des samouraïs, car ils vivaient selon la pensée confucéenne qui défendait de porter atteinte à son propre corps. De plus, à partir de 1720, les autorités tatouaient les criminels sur le bras ou le front en guise de sanction, ce qui a fait qu’une grande partie de la classe populaire avait une image négative de l'irezumi. Par ailleurs, le shogunat Tokugawa publiait régulièrement des décrets imposant des restrictions au tatouage, mais ils n'ont eu que très peu d'effet. Au final, la pratique continue à se développer jusqu’à atteindre son apogée dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Des mesures répressives au cours de l'ère moderne

Suite à l'effondrement du shogunat et la restauration de Meiji en 1868, le nouveau gouvernement entreprend la construction d'un État moderne sur le modèle des nations industrielles occidentales. Après plus de 200 ans d'isolement quasi-total, le Japon ouvre finalement ses portes au monde et dignitaires, voyageurs et marins de pays étrangers commencent à affluer. Dans leurs carnets de voyage, on peut lire de nombreuses remarques étonnées sur les mœurs de la société japonaise, comme les bains publics où hommes et femmes se baignent ensemble (konyoku), ou la vue d'hommes marchant dans les rues uniquement vêtus d'un fundoshi et recouverts de tatouages.

Craignant de donner l’image d’un pays arriéré, le gouvernement Meiji décide en 1872 d'interdire à la fois de faire et de recevoir des tatouages. De plus, à partir du début du XXe siècle, porter des vêtements en public était devenu la norme. Ce contexte conduit l'irezumi à être pratiqué secrètement dans les milieux où il est historiquement fermement ancré. Les tatouages japonais se dissimulent ainsi sous des couches de vêtements. Paradoxalement, ces circonstances ont peut-être contribué à renforcer le mystère autour de l'irezumi comme quelque chose de dissimulé, beau et empreint d'une profonde spiritualité.

Chez les Aïnous et les habitants des Ryûkyû, l'interdiction du tatouage a un impact déterminant. Les femmes sont obligées d'abandonner une coutume qui faisait partie de leur héritage culturel. Même si pendant un certain temps, certaines d'entre elles continuent à se faire tatouer en secret, elles sont rapidement découvertes par les autorités, qui ne se contentent pas que de les arrêter. Considérés comme une coutume barbare et dépassée, les irezumi sont enlevés chirurgicalement ou avec de l'acide chlorhydrique. Aujourd'hui, aussi bien chez les Aïnous que dans les îles Ryûkyû, la pratique du tatouage a complètement disparu.

La diaspora des horishi

Malgré la répression du gouvernement Meiji, les horishi sont reconnus internationalement pour leur talent. Les visiteurs étrangers au Japon de l'ère Meiji cherchent à obtenir des tatouages exotiques en guise de souvenir. Le prince George et Nicolas Alexandrovich (qui deviendront plus tard le roi George V du Royaume-Uni et l’empereur Nicolas II de Russie) se font tous deux tatouer des irezumi au cours de leurs séjours au Japon. Des journaux américains et britanniques publient des récits de marins et de voyageurs qui se sont fait tatoués au Japon, éveillant la curiosité des lecteurs.

Comme le tatouage est illégal dans leur pays, les horishi sont forcés de travailler comme peintres d'enseignes ou fabricants de lanternes et de pratiquer leur vrai métier clandestinement. Afin de jouir d'une plus grande liberté professionnelle et répondre à un intérêt grandissant à l’étranger, certains d’entre eux quittent le Japon pour s’installer à Hong Kong, Singapour, les Philippines, la Thaïlande, l'Inde, la Grande-Bretagne ou encore les États-Unis. Les activités de ces horishi émigrés ont été mises en lumière ces dernières années par le travail de Koyama Noboru et par Yamamoto Yoshimi (l’auteure de cet article).

Un catalogue de motifs du tatoueur O. Ikasaki originaire de Nagasaki, début des années 1900. (Collection de Horiyoshi III)

Un catalogue de motifs du tatoueur O. Ikasaki originaire de Nagasaki, début des années 1900. (Collection de Horiyoshi III)

Comme les irezumi sont particulièrement demandés par les marins et autres passagers de bateaux, les horishi travaillent souvent dans des locaux loués près des ports. Certains d'entre eux voyagent beaucoup à travers le monde au cours de leur carrière. En 1899, le tatoueur de grand renom Horitoyo Yoshisuke, interviewé par un journaliste du New York Herald, relate ses nombreux voyages dans les capitales du monde entier, tel Paris, Londres ou New York, tatouant au passage de célèbres personnalités comme des membres de familles royales européennes. Dans l'ensemble, cependant, ces horishi partis pour l'étranger ont sans doute trouvé leur travail quelque peu ennuyant. En effet, malgré le fait que leurs compétences étaient appréciées partout où ils allaient, la grande majorité des clients ne cherchait qu'à se faire tatouer de petits irezumi simples ne nécessitant qu'une seule session. Sans commande de grande envergure aux motifs élaborés, les horishi n'avaient pas l'occasion de déployer pleinement leurs talents.

La sortie de l'ombre

L'interdiction des tatouages au Japon est complètement levée en 1948, sous l'occupation américaine d'après-guerre. Des bases militaires américaines sont établies dans tout le Japon et les tatoueurs japonais commencent à proposer leurs services aux militaires américains, en particulier autour de la base navale de Yokosuka. Même si les motifs occidentaux constituent la plus grande partie des commandes, les affaires des horishi de Yokosuka sont fructueuses, surtout pendant les guerres de Corée et du Vietnam.

Un militaire australien photographié en Corée du Sud en décembre 1953. Il s’est fait tatouer dans plusieurs pays : Égypte, Angleterre, Hong Kong, Inde et Japon. (Mémorial australien de la guerre, Campbell, Australie)

Un militaire australien photographié en Corée du Sud en décembre 1953. Il s’est fait tatouer dans plusieurs pays : Égypte, Angleterre, Hong Kong, Inde et Japon. (Mémorial australien de la guerre, Campbell, Australie)

Cependant, ce n'est que dans les années 1970 que les horishi commencent à sortir de l'ombre, grâce à la parution de livres et d'expositions consacrés à leur art. C'est aussi durant cette période que les stylistes Issey Miyake et Yamamoto Kansai créent des vêtements au design inspiré des irezumi. Dans les années 1980, le tatouage se répand parmi les groupes de rock américains et britanniques, suscitant un intérêt nouveau auprès des jeunes Japonais amateurs du genre. Au fur et à mesure que le tatouage gagne en popularité, les jeunes Japonais redécouvrent la beauté de l'art traditionnel de l’irezumi.

« Tattoo » de Issey Miyake, 1971 SS/ 1970 (exposition Œuvres de Miyake Issey, Centre national des arts de Tokyo, du 16 mars au 13 juin 2016). Photo : rédaction Nippon.com

« Tattoo » de Issey Miyake, 1971 SS/ 1970 (exposition Œuvres de Miyake Issey, Centre national des arts de Tokyo, du 16 mars au 13 juin 2016). Photo : rédaction Nippon.com

En 2014, selon un sondage effectué par des membres de la Fédération des associations du barreau du Kantô auprès de 1 000 hommes et femmes âgés de 20 à 60 ans, 16 d'entre eux avaient des tatouages. Cette proportion reste faible par rapport à la plupart des pays occidentaux, où elle oscille entre 10 % et 25 %. Cela indique tout de même que la société japonaise a commencé à considérer le tatouage comme un véritable mode d’expression esthétique.

(D'après un original en japonais. Photo de titre : Sanpuku soroe shiiki no shirataki [L'unité des trois bonheurs : acteurs préférés devant une cascade blanche] par Toyohara Kunichika. Aflo)

Un catalogue de motifs du tatoueur O. Ikasaki originaire de Nagasaki, début des années 1900. (Collection de Horiyoshi III)

Un catalogue de motifs du tatoueur O. Ikasaki originaire de Nagasaki, début des années 1900. (Collection de Horiyoshi III)