Pourquoi Chihiro devient-elle « Sen » ?

Le titre original du film est Sen to Chihiro no kamikakushi, c’est-à-dire, littéralement : « Sen et la dissimulation par les dieux de Chihiro ». Pourquoi ce titre ?

Le personnage principal du film est une fillette âgée de 10 ans et prénommée Chihiro. Si l’on en croit Miyazaki Hayao lui-même, il aurait choisi ce nom pour traduire la solidité et la force des filles de 10 ans d’aujourd’hui.

À titre de complément d’explication, nous remarquons très vite que Chihiro est la fille d’un couple de la classe moyenne aisée : ils roulent en Audi, les sacs en papier de leurs courses sont ceux de chaînes de supermarché haut de gamme et nous savons qu’ils viennent d’acheter une maison individuelle en grande banlieue, à un âge relativement jeune. Les parents de Chihiro, et Chihiro elle-même, se montrent individualistes, peu portés sur l’expression traditionnelle du respect, ils suivent leurs désirs sans complexe. Des Japonais typiques de l’époque de la prospérité économique, ignorants de la culture spirituelle traditionnelle.

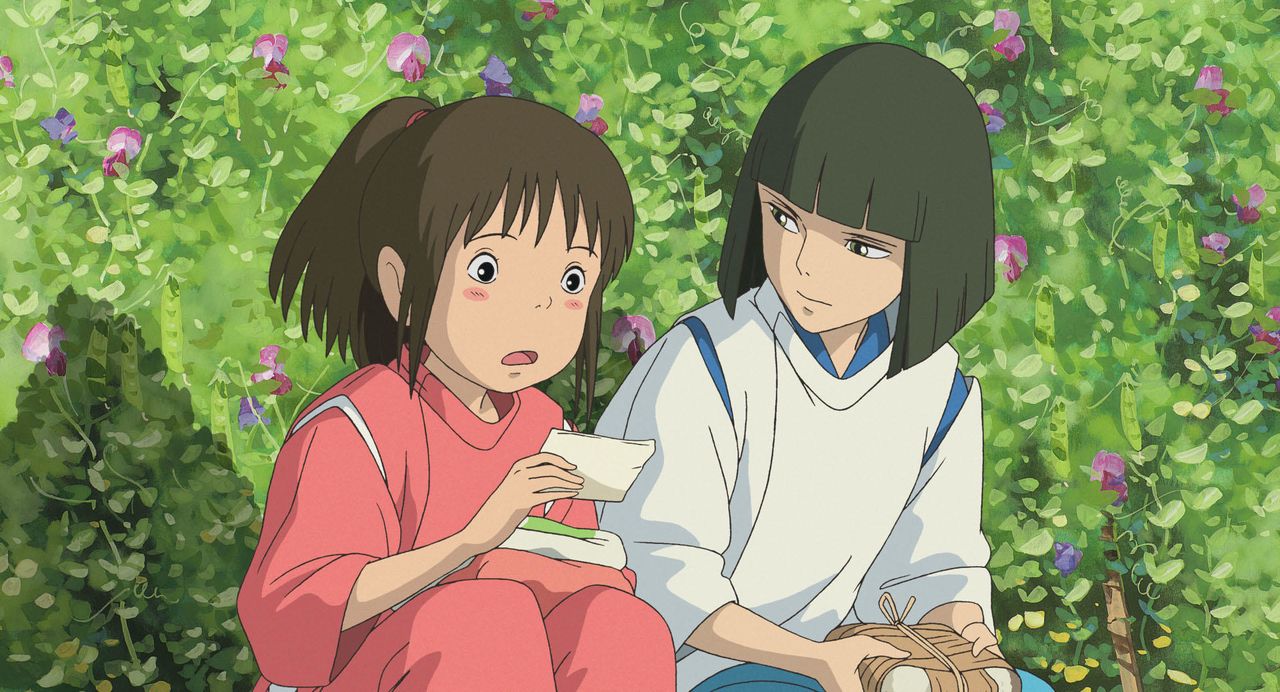

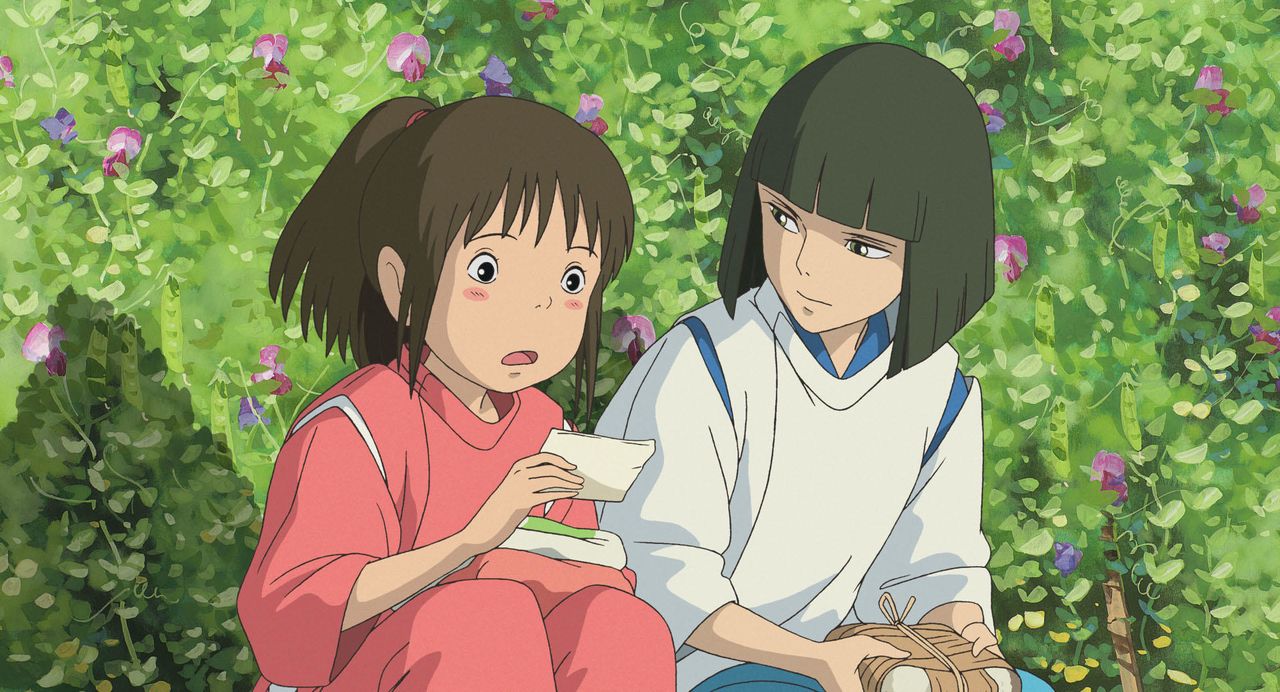

Chihiro © 2001 Studio Ghibli • NDDTM

Au cours de l’histoire, « Chihiro » devient « Sen », à partir du moment où son nom lui est retiré par Yubaba, la patronne de l’auberge Aburaya. « Sen » veut dire « 1 000 », c’est le même caractère que « Chi » dans « Chihiro », simplement prononcé différemment. En lui prenant son nom et en l’amputant de son sens, Yubaba met Chihiro sous sa domination.

Yubaba © 2001 Studio Ghibli • NDDTM

Cela n’est pas particulièrement difficile à comprendre, et même dans Harry Potter et la pierre philosophale, on trouve une idée similaire : Quand Harry protège la pierre philosophale des désirs de Lord Voldemort, dont le nom signifie « Celui qui règne par la peur de la mort », il déclare : « C’est Vol… enfin, vous-savez-qui… ». Il est immédiatement repris par le Proviseur Dumbledore : « Harry, appelle-le “Voldemort” ! Appelle les choses par leur nom, Si tu as peur d’un nom, tu auras encore plus peur de la chose elle-même ! »

C’est dire l’importance d’un nom. De tout temps au cours de l’histoire, ceux qui donnent ou reprennent un nom ont toujours un lien avec le pouvoir et la domination.

Dans la pensée traditionnelle japonaise, les mots sont censés posséder un pouvoir spirituel. Ce pouvoir des mots est appelé kodama. L’idée est que certains mots ont un pouvoir spécial et que les prononcer à voix haute influe sur le réel de diverses manières. Dans le Japon d’aujourd’hui également, la popularité de genres poétiques tels le haiku ou le tanka (poème court) s’expliquent entre autres par le fait qu’ils portent en eux cette conception du kodama.

La dissimulation par les dieux et la pérégrination dans l’autre monde

Kamikakushi, la « dissimulation par les dieux », est une appellation courante pour parler d’une disparition inexpliquée. Quand quelqu’un disparaît sans raison apparente, on dit que la personne a été enlevée par les divinités, les kami. Cette façon de rejeter la faute d’un malheur sur les dieux est une façon de se convaincre que l’on ne peut rien faire contre certains événements.

Dans la société traditionnelle, le danger de disparition accidentelle des enfants était réel, et les parents avaient très peur. Les accidents étaient en effet nombreux, mais pas seulement les accidents. Le trafic d’êtres humains fut pratiqué pendant de longues périodes dans le Japon ancien, et les enfants pouvaient en effets être kidnappés. La mémoire des disparitions d’enfants liées à de telles pratiques s’est transmise jusqu’à des époques plus tardives comme un objet de crainte.

Dans le film de Miyazaki, l’expérience de Chihiro appartient plutôt à ce qui, dans les études religieuses, est appelé « pérégrination dans l’autre monde ». Elle regroupe des récits de détachement du monde réel vers un autre monde, assortis d’un parcours de type initiatique, avant retour dans le monde trivial. Les nombreux récits littéraires communs à un grand nombre de civilisations de pérégrination au paradis ou en enfer appartiennent à ce genre.

© 2001 Studio Ghibli • NDDTM

Dans ce film d’animation, le prélude au voyage dans l’autre monde se produit lorsque le père de Chihiro, qui conduit la voiture, s’engage par erreur sur une route. La structure est semblable à celle de la Divine Comédie de Dante, par exemple, quand le poète se trompe de chemin et entre dans un autre monde.

Évidemment, là s’arrête la ressemblance entre la pérégrination de Chihiro et celle de Dante. L’autre monde de Chihiro est à l’image du monde spirituel spécifique du Japon.

Un vieil arbre, la foudre…

Au premier virage après s’être trompé de route, la famille de Chihiro découvre un vieux sugi (arbre de la famille du cèdre) qui se détache sur le ciel bleu, un torii (portique en bois à l’entrée des sanctuaires shintô) et plusieurs petits sanctuaires en pierre. Nous reconnaissons au premier coup d’œil les éléments de la religion des kami japonais.

Regardez le vieux sugi sans faîte. Les très vieux conifères étêtés sont un motif courant des sanctuaires shintô dans quasiment toutes les régions. On trouve par exemple un tel arbre dans l’enceinte du sanctuaire Kamigamo à Kyoto, ou au centre du sanctuaire Kasuga Taisha à Nara. Les très vieux arbres ont en effet une signification importante.

La raison en est que ces arbres sont considérés comme le chemin qu’empruntaient les dieux dans le passé pour descendre sur terre. Sous quelle forme ? La foudre, évidemment. C’est la foudre qui étête les arbres de grande taille. Un grand cèdre étêté qui domine un sanctuaire, c’est un sanctuaire que la divinité daigne visiter, l’arbre lui-même est un être sacré, et vénéré comme tel.

Dans l’ancien testament, le tonnerre résonne quand Moïse reçoit les dix commandements sur le mont Sinaï. Dans la mythologie indienne, Indra est réputé avoir été originairement un dieu du tonnerre. Cependant, aussi bien dans les monothéismes sémitiques (judaïsme, christianisme, islam) que dans les religions de l’Inde, le lien de la divinité avec la foudre a été oubliée. La notion de divinité a été séparée des phénomènes naturels pour être élevée à une notion transcendante d’être absolu, hors de portée de l’expérience humaine.

Les myriades de dieux japonais

Dans la religion japonaise, néanmoins, la relation entre les dieux et la foudre ainsi que les autres phénomènes naturels s’est maintenue. L’une des preuves de cette réalité est visible dans le fait que le nombre des divinités honorées dans un sanctuaire est souvent représenté par des « piliers », comme par exemple les « 5 piliers » (Gohashira) du sanctuaire Kasuga Taisha. Les kami sont comme des piliers, qui marquent le lieu où la terre et le ciel sont reliés. La meilleure illustration en est donnée lors de la « fête du pilier » (Onbashira matsuri) du sanctuaire Suwa Taisha à Nagano, qui est considéré comme le plus ancien sanctuaire du Japon.

C’est également le sens de la spiritualité attachée aux arbres, et la base de leur importance au Japon. Quand une nouvelle religion venue du continent, le bouddhisme, fut introduite au Japon au VIe siècle, les premières statues bouddhistes ont été sculptées dans des camphriers. Parce que dans son nom japonais, kusunoki, littéralement « l’arbre divin », le camphrier portait ce rapport particulier au divin. On n’aura pas oublié que dans un autre film de Miyazaki Hayao, Mon voisin Totoro, le personnage de Totoro habite dans un camphrier (n’est-il pas d’ailleurs lui-même l’esprit de l’arbre ?), ce qui est hautement significatif.

L’une des caractéristiques principales des kami japonais est d’être innombrables. L’épithète collective qui leur est traditionnellement attachée est yaoyorozu, c’est-à-dire littéralement « 8 millions », généralement traduit par « des myriades ». Nous sommes évidemment très loin du monothéisme. Dans Le Voyage de Chihiro, tout exprime que les divinités sont partout. La maison Aburaya est littéralement remplie de dieux.

© 2001 Studio Ghibli • NDDTM

Un point notable : les dieux japonais n’ont rien de bien impressionnant à première vue. Le dieu de la rivière entre chez Aburaya couvert de boue et en repart après que Chihiro ait réussi avec beaucoup d’à-propos à le nettoyer. Et encore cette divinité-là a la réputation d’être très puissant, mais les autres sont à peine de vieux villageois, sans autre compétence que communautaire.

Cette conception de la divinité est très commune dans la tradition japonaise. Bien sûr, la mythologie japonaise connaît aussi des dieux puissants, comme Amaterasu, la divinité de la dynastie impériale, mais la majorité des Japonais se sentent plus attachés à des divinités plus modestes et familières, tel Totoro, des dieux avec une personnalité sinon agréable, du moins avec qui on peut s’entendre. Pour le dire autrement, la frontière entre les hommes et les dieux a toujours été poreuse au Japon.

Une fusion de l’animisme et de la pensée avancée

En ethnologie religieuse, cette conception est appelée « animisme ». « Anima » signifie « vie » ou « esprit ». C’est également la racine à la base du mot « dessin animé ». Bref, c’est la conception religieuse selon laquelle tous les êtres de l’univers, tout être ou phénomène du monde est vivant et possède un « esprit », y compris les rochers, les montagnes et les rivières.

Or, quand on parle d’animisme, de nombreuses personnes tendent à associer cette pensée religieuse avec une pensée primitive. Ce n’est pas le cas au Japon où l’animisme a depuis longtemps été intégré à la pensée bouddhiste, beaucoup plus élaborée.

Permettez-moi de donner un exemple assez éclairant. Kôbô Daishi, aussi connu sous le nom de Kûkai, l’un des plus grands maître du bouddhisme, a dit : « Tous les êtres de l’univers sont constitués des cinq éléments, la terre, l’eau, le feu, le vent et le ciel, résonnent de la voix de la vérité. Dainichi Nyôrai, « grand Soleil » (« Mahâvairocana » en sanscrit), le bouddha ultime, est le monde lui-même tel qu’il est.

La chanteuse Matsutoya Yumi, auteur-compositrice-interprète active depuis les années 1970 le dit presque aussi bien et avec des mots plus faciles à comprendre pour le public d’aujourd’hui, dans sa chanson Yasashisa ni tsutsumareta nara : « Ouvre le rideau, quand tu te te trouveras enveloppée dans la douce tendresse du soleil entre les feuilles des arbres tu sauras que tout ce qui se trouves devant tes yeux est sûrement un message. »

Le maître zen Dôgen a dit : « Même des gravats peuvent atteindre l’éveil et devenir Bouddha ». Il est clair que toutes les plus grandes figures spirituelles du Japon ont fusionné l’animisme et le bouddhisme pour mener la pensée au plus haut niveau et atteindre une profondeur sans aucun équivalent nulle part dans le monde.

Vous m’excuserez d’avoir conduit cette histoire sur un chemin un peu ardu. Dans le bouddhisme originel, né en Inde, seuls les êtres qui avaient des « émotions », c’est-à-dire un esprit, à savoir les animaux, pouvaient atteindre l’état de Bouddha. Il était admis que la Nature elle-même n’avait pas de cœur et donc ne pouvait pas devenir un Bouddha. C’est le bouddhisme japonais qui a développé la conception d’une « bouddhéité sans volonté ». C’est-à-dire que la Nature, qui n’avait pas de cœur pour les Indiens, en a de fait un, et par conséquent peut atteindre la bouddhéité. Cette conception n’aurait pu être possible sans la vision animiste de la Nature ancrée dans le cœur des Japonais.

Le bouddhisme tibétain, par exemple, héritier du bouddhisme indien, insiste sur le fait que seuls les animaux peuvent atteindre l’état de Bouddha. Or, récemment, le Dalaï Lama, chef suprême du bouddhisme tibétain, a donné une preuve de sa profonde compréhension de la pensée du bouddhisme japonais et s’est orienté vers l’idée que la nature elle-même pouvait atteindre l’état de Bouddha.

Considérer les questions environnementales du XXIe siècle est d’ailleurs assez efficace pour se convaincre de la pertinence de cette idée que la Nature est elle-même un Bouddha, et à cet égard au même niveau que les êtres humains.

Trois autres motifs importants dans Le Voyage de Chihiro

D’autres motifs importants peuvent être relevés dans le film.

- La pérégrination dans l’autre monde

La pérégrination de Chihiro dans l’autre monde se décompose selon l’ordre suivant : le monde réel -> le monde d’Aburaya -> l’autre monde -> le monde d’Aburaya -> le monde réel. L’autre monde proprement dit est celui qu’elle découvre du train qui roule sur l’eau. Dans ce monde, le train roule sur l’eau, un paysage indiciblement triste se dessine à la surface des flots, les passagers qui montent et descendent du train portent des vieux vêtements, et ils sont représentés comme des ombres.

© 2001 Studio Ghibli • NDDTM

D’où il découle que cet « autre monde » semble correspondre à un monde antérieur, ou à une vie après la mort. Le schéma de cet itinéraire vie -> mort -> vie correspond étroitement à une expérience religieuse profonde. Ce qui a permis à Chihiro de grandir spirituellement n’est pas uniquement son expérience de travailler chez Aburaya, c’est aussi la forme de sa pérégrination, selon le schéma vie -> mort -> vie.

Entre le moment où Chihiro se perd et celui où elle retrouve le monde réel, il se passe environ deux nuits et trois jours pour elle. Pour ses parents, le même temps est presque instantané. Ils ne se souviennent même pas avoir été transformés en cochons pour avoir mangé les offrandes sans permission.

Inversement, il est possible qu’un temps très long se soit déroulé en réalité entre le moment où ils entrent dans le tunnel et le moment où ils en sortent, si l’on en juge par l’état de dégradation des parois, très différent entre ses deux moments, l’herbe envahissante, la saleté visible sur la voiture. On peut donc avoir des doutes sur le fait que Chihiro et ses parents soient bien revenus dans leur espace-temps d’origine.

- Le jardin d’Aburaya

Dans le jardin d’Aburaya, les fleurs de toutes les saisons sont épanouies. Dit autrement, les différentes saisons coexistent en même temps. Ce signe symbolise le fait qu’Aburaya ne fait pas partie du monde réel. Ce n’est pas un trope original de Miyazaki Hayao. On le trouve dès l’époque de Heian (794-1185), dans des peintures illustrant la Terre Pure (la croyance que la foi dans le paradis d’Amida pendant sa vie assure l’accueil dans ce même paradis après sa mort), et Miyazaki Hayao lui-même a déjà habilement utilisé ce motif traditionnel dans plusieurs autres films.

Chiro et Haku © 2001 Studio Ghibli • NDDTM

- Kaonashi

Le Kaonashi (littéralement « Sans visage ») n’a pas de voix propre. Il s’introduit dans un autre être dont il utilise la voix. Le bas de son corps est translucide. Ces éléments tendent à faire penser que Kaonashi n’a pas développé son « soi », n’a pas d’ego.

Dans la seconde partie de l’histoire, Kaonashi répand de l’or (du faux or, en fait), qu’il fabrique à volonté de ses mains, dévore et fait tout ce qu’il veut. Il prend alors la forme d’une araignée ou d’une tique, une figure déséquilibrée et inquiétante, avec un corps énorme et une toute petite tête.

Kaonashi © 2001 Studio Ghibli • NDDTM

Cette disharmonie dans les proportions de la tête et du corps semble symboliser le déséquilibre entre les désirs débordants et un esprit faible incapable de les contrôler. La scène où il dévore les grenouilles mais les recrache peut exprimer son incapacité à s’approprier réellement ses connaissances et ses expériences. À mon sens, le Kaonashi est en fait une expression de nous-mêmes.

(Photo de titre : © 2001 Studio Ghibli • NDDTM)