Pourquoi commémorer la fondation du shogunat le 1er août (hassaku) ?

Le premier jour de chaque mois lunaire étant appelé sakujitsu (de saku, « nouvelle lune » et jitsu, « jour »), le 1er jour du 8e mois (où 8 se dit hachi) a donc été baptisé hassaku (nouvelle lune du 8e mois).

Or, à la toute fin juillet 1590, le chef de guerre Toyotomi Hideyoshi qui venait de réussir à écraser le clan Hôjô au siège d’Odawara après une longue bataille de six mois, a réorganisé la répartition des fiefs et donné le domaine des Hôjô à Tokugawa Ieyasu qui reçut ainsi les provinces de Musashi, Izu, Sagami, Ueno, Kazusa et Shimousa, de même que des parties de Shimotsuke et de Hitachi. Ieyasu choisit ensuite de se baser dans la province de Musashi, à Edo, où il aurait fait son entrée le 1er août (hassaku). Pour célébrer cet anniversaire, le shogunat décida que hassaku serait un jour de fête.

Pourtant, Matsudaira Ietada, un vassal de Ieyasu, note dans son journal (Ietada Nikki), que Ieyasu serait entré dans Edo le 18 juillet. Il semble donc plus juste de dire que le 1er août marque la réorganisation des fiefs par Hideyoshi et que cette date correspond au jour où Edo est tombé dans l’escarcelle d’Ieyasu plutôt qu’à l’arrivée du nouveau maître des lieux dans la cité.

Quoi qu’il en soit, hassaku est resté dans les mémoires comme le jour commémorant la « fondation du shogunat » et des festivités étaient organisées pour l’occasion au château d’Edo. Les seigneurs se joignaient à la fête vêtus d’un kimono blanc (katabira) porté sous un hakama (pantalon large plissé) et adressaient un panégyrique au shôgun qui les recevait en audience.

Ainsi, hassaku était une date qui comptait dans l’agenda des clans de guerriers. Les festivités n’ont gagné le peuple qu’avec l’essor du quartier de plaisir de Yoshiwara qui a joué un grand rôle dans l’adoption par le peuple de coutumes singeant les mœurs des samouraïs.

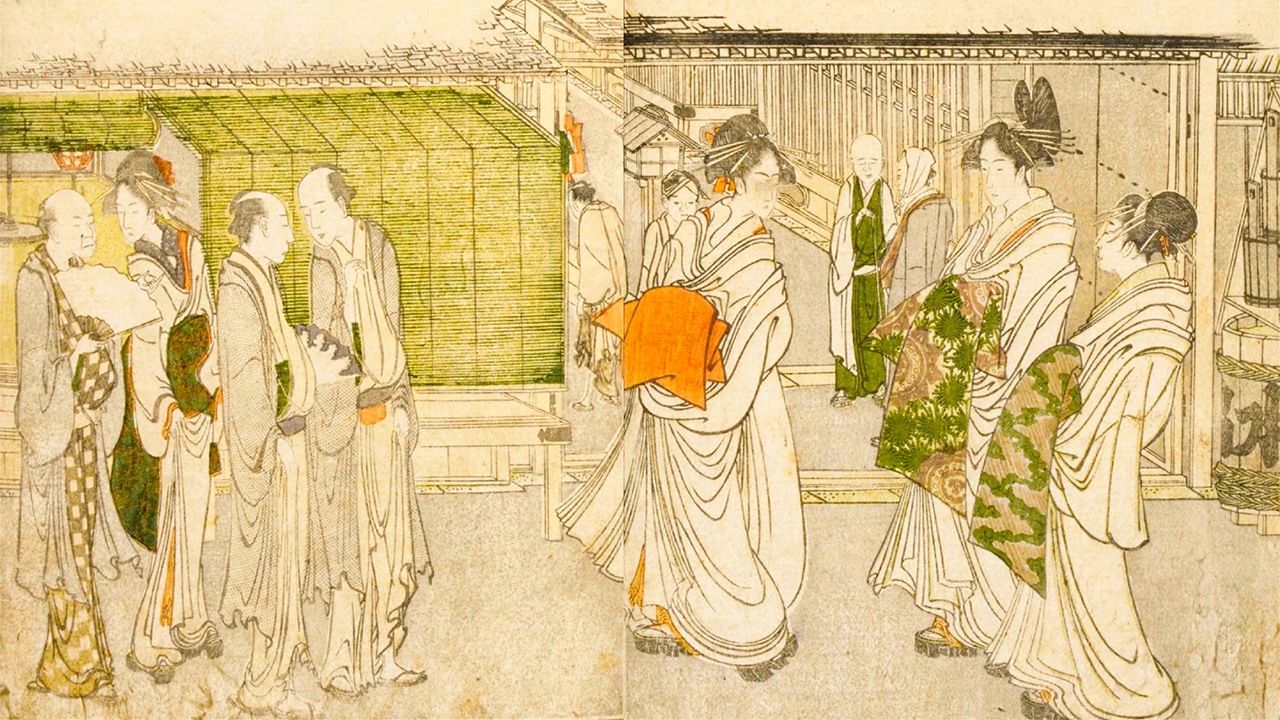

Dans le recueil d’essais sur Yoshiwara intitulé « Le Jardin des parlers des alcôves » (Dôbôgo-en) paru dans la première moitié du XVIIIe siècle, il est écrit que pour hassaku les courtisanes étaient vêtues de blanc (elles portaient un uchikake et un kosode blancs). Par ailleurs, Jippensha Ikku, dans son « Almanach illustré des quartiers de plaisir » (Seirô Ehon Nenjû gyôji) publié en 1804, raconte qu’une courtisane de l’ère Genroku (1688-1703), avait pris l’habitude de porter un somptueux kimono blanc lorsqu’elle recevait des invités très enfiévrés et que l’habitude était restée.

Il existe plusieurs théories sur le port de ce kimono blanc, mais dans le livre de Jippensha Ikku les courtisanes de haut rang (oiran) et ainsi que leurs jeunes accompagnatrices (kamuro) semblent ne porter que des sous kimonos (kosode) de cette couleur. Elles auraient porté de longs kimonos d’apparat blancs au XVIIIe, puis leur auraient ensuite préféré de simples kosode.

Jippensha Ikku, dans son « Almanach illustré des quartiers de plaisir » (Seirô Ehon Nenjû gyôji) donne à voir les courtisanes du quartier de Yoshiwara parées pour le jour de hassaku. Les illustrations sont de Kitagawa Utamaro. (Collections de la Bibliothèque nationale de la Diète)

Les origines de hassaku ne se limitent pas à l’entrée d’Ieyasu dans Edo. C’est de longue date un moment pivot de l’année et de nombreuses fêtes accompagnaient le changement de saison, fêté dans les villages de tout le Japon. Signalons qu’à Kamakura, pendant l’époque de Muromachi (1336-1573), on avait coutume d’offrir rituellement ce jour-là des sabres, des chevaux et autres au gouverneur de Kamakura (qui contrôlait la région du Kantô).

Un accident aux 1 400 morts et disparus ?

La mi-août est dans tout le Japon une période de fête dans les sanctuaires dédiés à Hachiman, la divinité japonaise la plus vénérée encore de nos jours. Dans l’ouvrage intitulé « Livre illustré des coutumes de la cité d’Edo » (Edofunai Ehon Fûzoku Ôrai), qui décrit les coutumes des époques Kaei et Keiô (1848-65), Utagawa Hiroshige IV raconte : « Dans les sanctuaires dédiés à Hachiman qui parsèment tout Edo, on donne des kagura (danses traditionnelles shintô), des hayashi (musique) des te-odori (danse sans accessoire) et on promène les châsses portatives. »

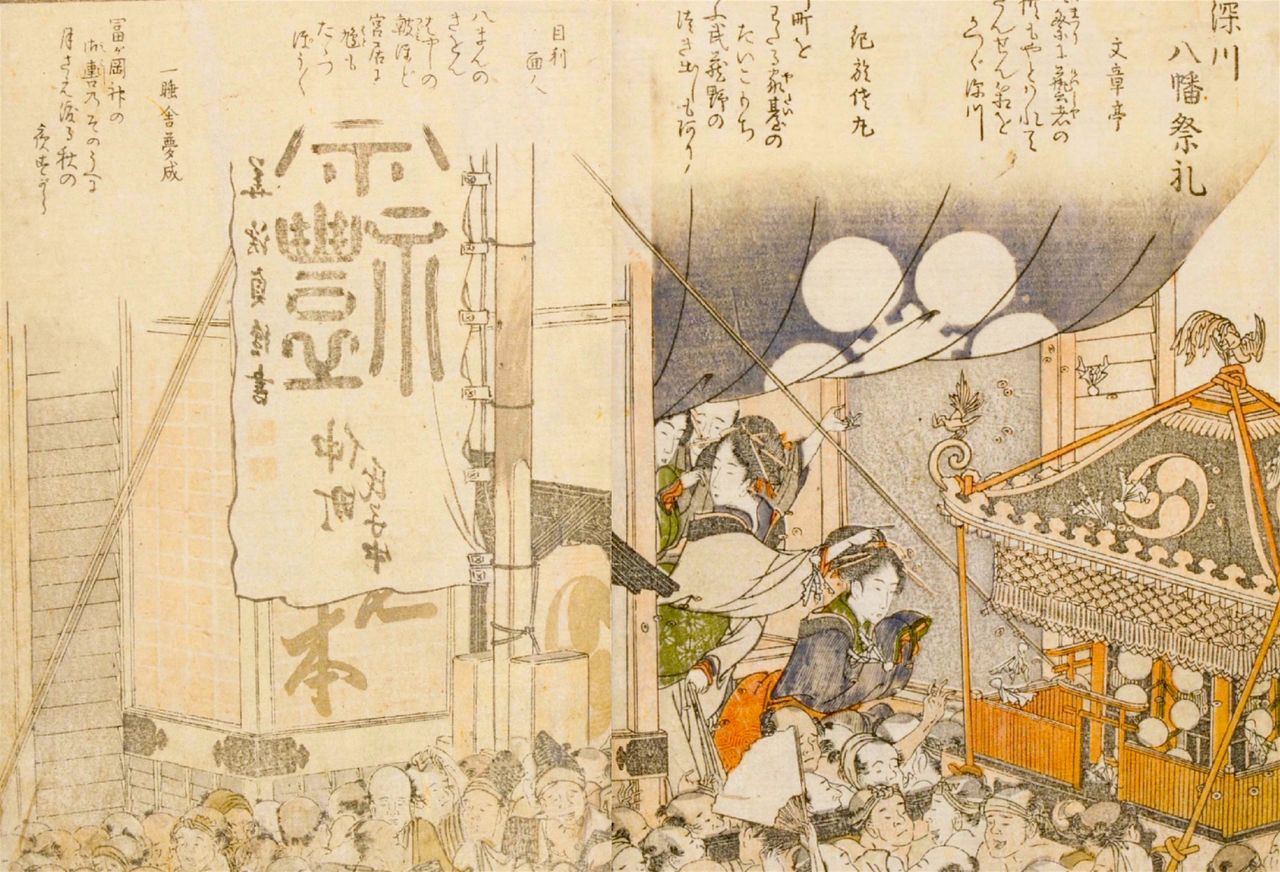

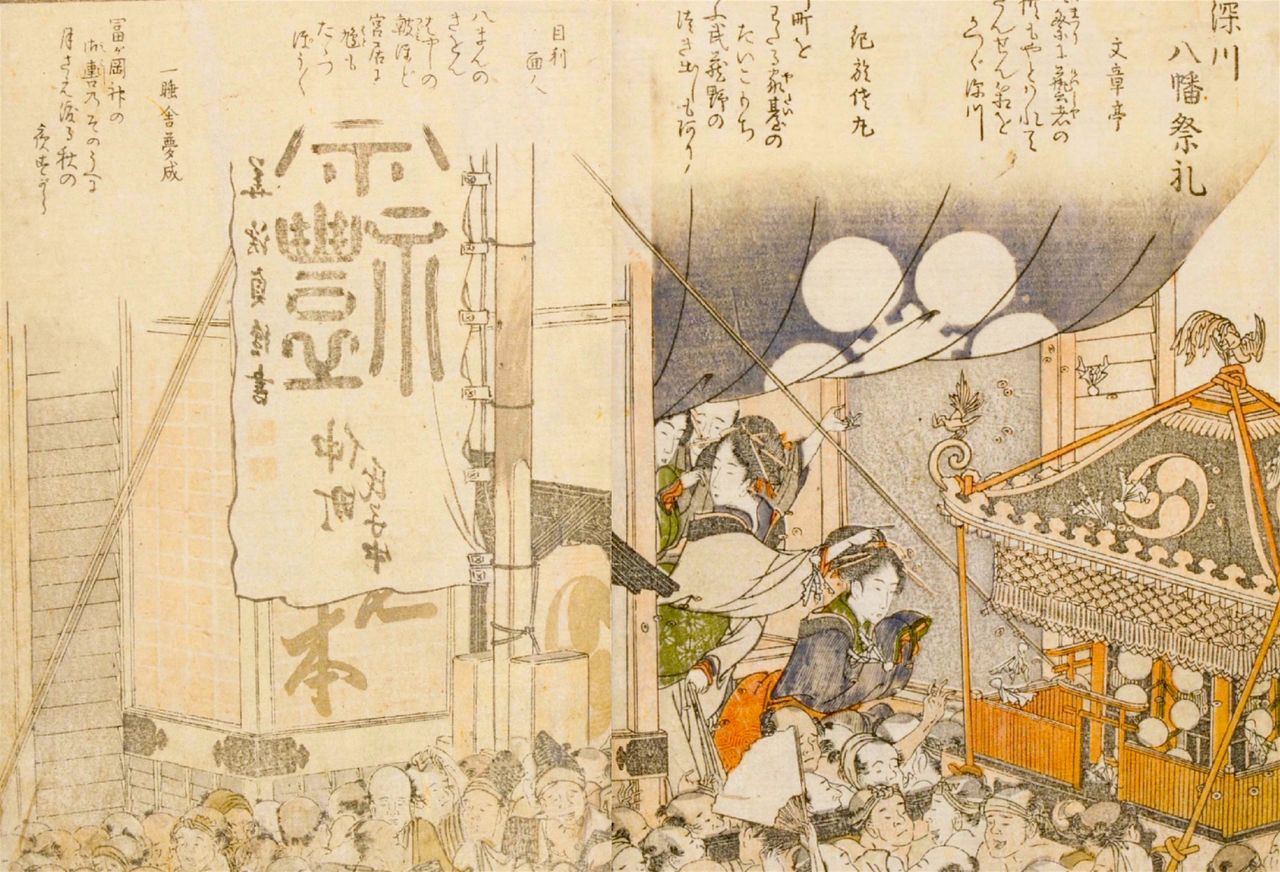

Au sanctuaire Hachiman de Tomioka (plus connu sous le nom de Fukugawa Hachiman) se déroulait l’un des trois plus grands festivals d’Edo après celui de Kanda (Kanda Myôjin) et celui de Sannô (au sanctuaire Hie). Les festivals de Kanda et de Sannô étaient des « Tenka matsuri » organisés sous l’égide du shôgun, quand celui de Tomioka s’adressait plutôt aux habitants des quartiers populaires. À l’époque d’Edo, ces festivals avaient lieu les 14e et 15e jours du 8e mois.

Le festival de Tomioka était également appelé « Nobori-matsuri » car de hautes bannières (nobori) étaient dressées dans tout le quartier. Les idéogrammes emblématiques du festival que l’on retrouve sur ces bannières ont été calligraphiés par Mitsui Shinna au milieu de la période d’Edo. Ils figurent notamment dans deux ouvrages de l’époque dans les « Sites célèbres d’Edo » (Edo Meishô Ichiran) d’une part et dans l’« Almanach de la capitale de l’Est »(Tôto Saijiki), des mentions qui montrent bien combien cette bannière était représentative de l’événement.

À gauche sur la bannière, on peut voir les célèbres idéogrammes calligraphiés par Mitsui Shinna devenus si emblématiques du festival . Illustration tirée de « Sites célèbres de la capitale de l’Est - Le festival Fukuagwa Hachiman » (Tôto Meishô Ichiran Fukugawa Hachiman sairei). Collections de la Bibliothèque nationale de la Diète.

En 1807, le pont Eitai s’est même effondré tant la foule était venue nombreuse au festival. Ôta Nampo, un célèbre écrivain et poète satiriste de la fin de l’époque d’Edo a composé un poème sur cette catastrophe qui fit pas moins de 1 400 victimes (mortes ou disparues).

Le pont Eitai, construit pour éternellement enjamber les siècles, aujourd’hui, a croulé. Fête d’un jour, funérailles du lendemain.

À Edo, jamais depuis ce triste événement, on eut à déplorer autant de victimes (catastrophes naturelles mises à part).

Admirer la lune d’automne à bord d’une barque

De nos jours, la lune de la mi-automne tombe au mois de septembre, mais à l’époque d’Edo on l’admirait le 15e jour du 8e mois lunaire. On parlait alors de la « quinzième nuit » (jûgo-ya). Là, sous la douce clarté de la lune, la ville bourdonnait du chant des insectes.

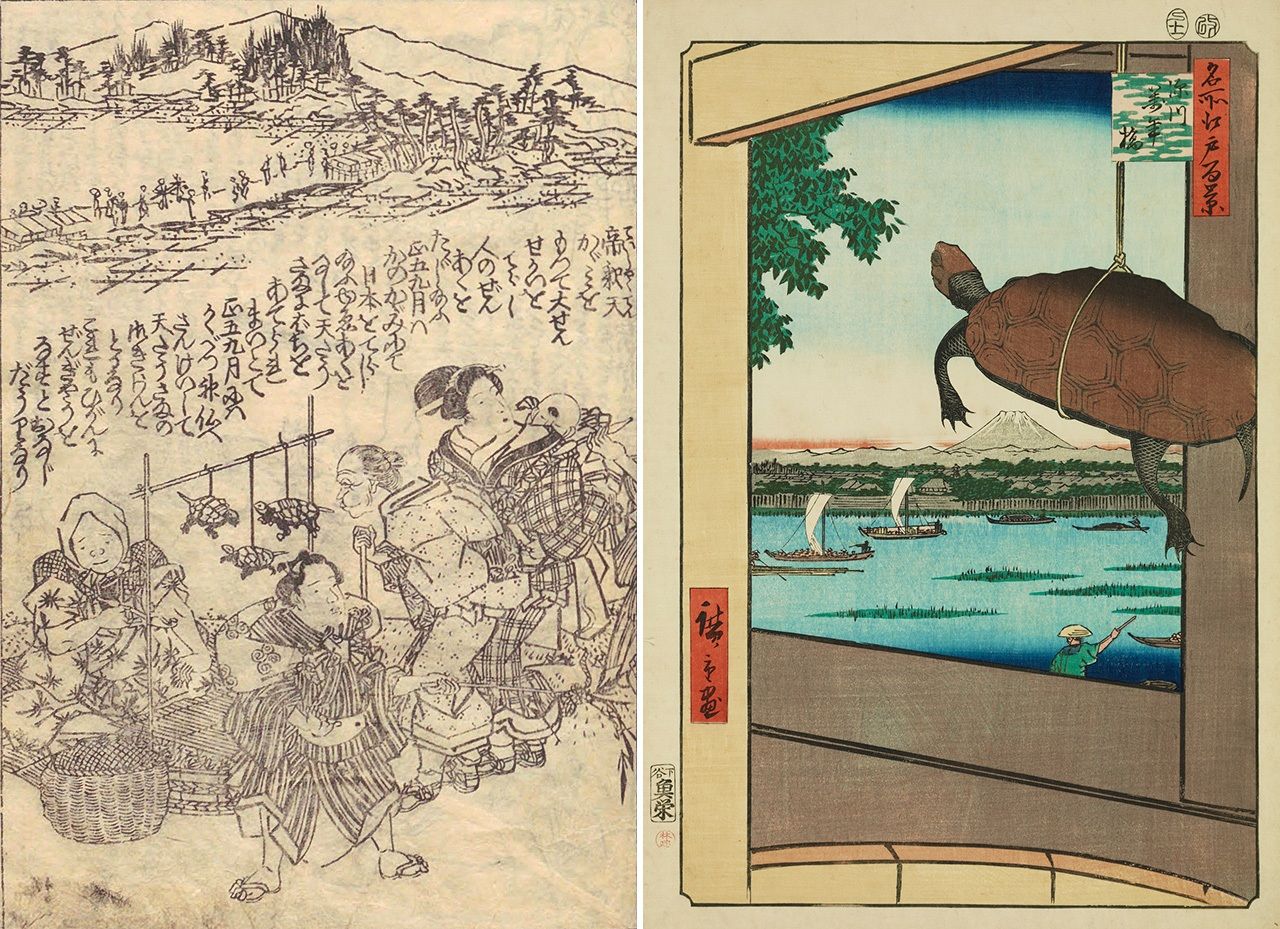

Dans cette estampe tirée des « Sites célèbres de la capitale de l’Est - Écouter le chant des insectes à Dôkan-yama » (Tôto Meisho Dôkan-yama mushi-kiki no zu), on voit une mère et sa fille s’amuser à attraper des insectes dans la soirée de la 15e nuit. À droite, on distingue un groupe d’hommes en train de prendre une collation et déguster du saké au clair de lune. (Collections de la bibliothèque nationale de la Diète)

Pour expliquer les origines de cette coutume, certains se basent sur le Dit du Genji où est décrit un banquet à la lune. Admirer le clair de lune serait donc une pratique qui avait déjà cours dans l’aristocratie de la période Heian (794-1185) et qui se serait diffusée à toutes les couches de la population pendant Edo, époque où est apparue la coutume de manger des boulettes de riz gluant dites tsukimi-dango. Ces boulettes étaient préparées dans chaque foyer le matin du 15. On pensait que mettre toute la maisonnée à contribution pour les préparer portait bonheur. Ainsi parents et amis venaient mettre la main à la pâte. Il devait y avoir de l’animation dans les cuisines des familles nombreuses.

Les habitants d’Edo allaient souvent admirer le ciel étoilé et le clair de lune en bateau. Le meilleur site était à Mitsumata, une sorte de banc de sable artificiel en aval du fleuve Sumida, près du pont Shin-Ôhashi. C’était un lieu de plaisir très prisé pour ses restaurants et maisons de thé (mais cette zone fut détruite en 1789 car elle risquait de causer des inondations). Les soirs de pleine lune, de nombreuses embarcations naviguaient sur la partie de la Sumida située entre les ponts d’Azuma et d’Asakusa (nommée d’ailleurs fleuve Asakusa).

Admirer le clair de lune en bateau était un loisir en vogue chez le peuple raffiné d’Edo.

À Edo, le hôjô-e se négocie !

Le jour du festival au sanctuaire de Hachiman, on pratiquait le rite bouddhique dit hôjô-e. L’idée était de relâcher des animaux captifs dans l’espoir d’obtenir une rétribution karmique. Il pourrait y avoir eu des exemples antérieurs, mais la première mention de cette pratique se trouve dans les pages des « Chroniques du Japon et de l’empereur Tenmu » (Nihon shoki Tenmu-tennô-ki, 720), on y relate qu’un édit impérial interdisait de tuer les animaux et exigeait de les relâcher vivants.

Ainsi en 720, quand le clan Hayato basé à Kyûshû s’est rebellé contre le royaume Yamato, un oracle aurait suggéré de libérer des animaux captifs afin de s’attirer les bonnes grâces des bouddhas et racheter les mânes de nombreux guerriers de Hayato ayant trouvé la mort au combat. Cette tradition aurait donc été initiée au nord de l’île de Kyûshû dans le sanctuaire Hachiman de Usa (dans l’actuelle préfecture d’Ôita). Le hôjô-e organisé par Minamoto no Yoritomo en 1187 serait à l’origine du rite pratiqué au sanctuaire Hachiman de Tsurugaoka (à Kamakura, dans la préfecture de Kanagawa). Le rite du sanctuaire Hachiman d’Edo a été fondé sur ces précédents historiques, même si quelques arrangements ont été concédés.

En effet, à Edo, des marchands de tortues apparaissent pour l’occasion sur les marchés et les habitants achetaient des animaux afin de pouvoir les relâcher.

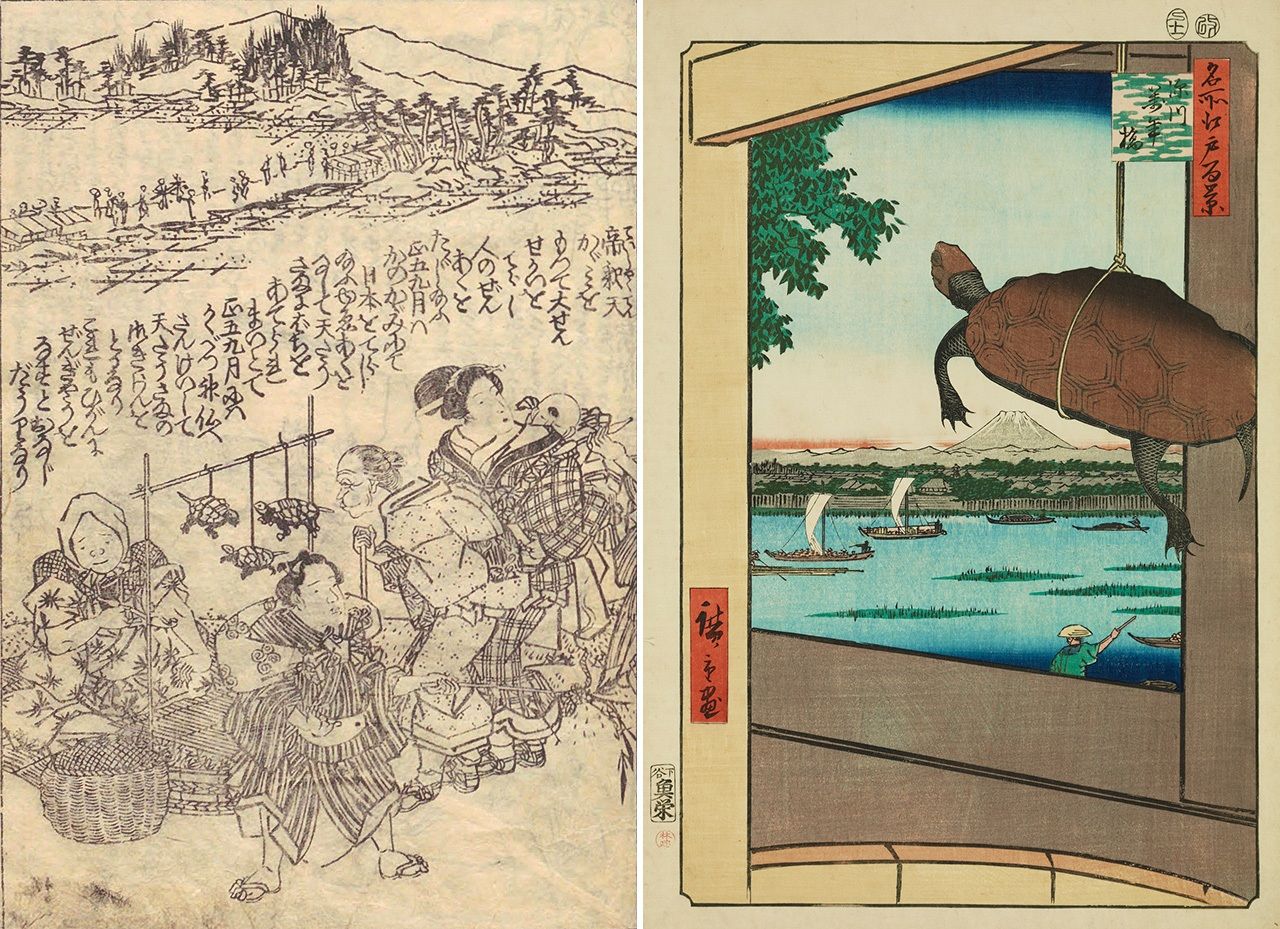

(À gauche) Un marchand et son présentoir où sont attachées les tortues proposées à la vente. Illustration tirée de « Coutumes expliquées aux enfants » (Gosekku Osana kô-shaku). Collections de la bibliothèque nationale de la Diète. (À droite) Cette estampe tirée des « Cent vues célèbres d’Edo - Pont Mannen à Fukagawa », (Meisho Edo hyakkei Fukagawa mannen bashi) est signée Hiroshige. Ce gros plan sur une tortue pendue à un fil en attendant d’être vendue est connu dans le monde entier. Source : colbase

La tortue à relâcher, nage en l’air, un jour durant.

Ce bref poème paru dans le recueil de haïku intitulé « Yanagidaru » évoque comment les marchands exposaient aux yeux des badauds les tortues qu’ils avaient à vendre en les suspendant à un fil. Ces scènes étaient si rares et cocasses qu’elles enchantaient les enfants.

On vendait non seulement des tortues, mais aussi des moineaux (suzume), des anguilles (unagi) et des carpes (koi). De nombreux habitants d’Edo prenaient la peine d’acheter ces animaux en vue de les relâcher dans la nature — le processus peut paraître étrange, mais pour beaucoup cet acte était avant tout méritoire… alors que y décelons surtout une pratique commerciale.

Une tortue coûtait quatre mon, sachant qu’un mon équivaudrait à environ 75 de nos yens (soit 300 yens la tortue), cela représentait une somme juste un peu plus élevée qu’une obole habituelle dans un sanctuaire ou dans un temple. Le montant à dépenser étant plus élevé, les croyants devaient penser que le geste était plus fort.

Bibliographie

- « Illustrations légendées. Edo au fil du temps vu par l’ukiyoe » (Zusetsu Ukiyoe ni miru Edo no Saijiki, sous la direction de Satô Yôjin revu par Fujiwara Chieko, paru chez Kawade Shobo Shinsha)

- « Livre illustré des coutumes de la cité d’Edo en japonais moderne» (Gendai-go yaku Edofunai Ehon Fûzoku Ôrai), de Kikuchi Kanichirô (Utagawa Hiroshige IV) dans la traduction de Kobayashi Shôjirô / Kadokawa Sophia Bunko.

(Photo de titre : sur cette estampe tirée des « Sites célèbres de la capitale de l’Est : Yoshiwara le jour de hassaku », on peut voir des courtisanes vêtues de blanc pour le 1er août. Collections de la bibliothèque nationale de la Diète.)