De l’ère tsuppari à l’ère yankee

La fascination des jeunes pour les mauvais garçons et les mauvaises filles n’est pas nouvelle, de fait, elle a toujours et partout existée. Lorsqu’une couche sociale se forme sur les valeurs véhiculées par cette tendance psychologique, elle devient un mouvement majeur et déborde sur les différentes cultures.

Par exemple, la diffusion de l’esthétique « punk » aux États-Unis et au Royaume-Uni ne s’est pas limitée à la musique, mais s’est transformée en un mouvement culturel avec sa propre idéologie et son propre style vestimentaire, absorbant des jeunes qui n’avaient jamais touché un instrument de musique.

Au Japon, les jeunes aux tendances antisociales formaient une importante couche sociale dans les années 1970 et 1980, d’où est née une musique et une mode spécifiques. Le « badass » de l’époque était initialement appelé tsuppari, ou « provocateur », mais le terme « yankee » a fini par s’imposer dans les années 1980.

Le terme « Yankee » (avec l’accent sur yan) est à l’origine un terme d’argot désignant essentiellement les Nord-Américains. Comment est-il devenu le terme japonais désignant les délinquants (en appuyant sur -kee dans le dialecte d’Osaka) ? Plusieurs hypothèses ont été proposées sur l’étymologie du mot, dont les détails ne sont pas clairs. L’une d’elles est que les cheveux décolorés des délinquants faisaient penser aux Américains (yankee). Le nom est risible selon les critères d’aujourd’hui, mais il est le résultat de la pauvre connaissance de l’étranger chez les Japonais de l’époque, et des simplifications facilement outrancières qu’opère la jeunesse. Le terme est apparu à Osaka et s’est de là répandu dans tout le Japon.

L’univers de ces délinquants a été repris dans les mangas jusqu’à constituer un genre important au sein des mangas. Aujourd’hui, c’est un genre à part entière : le « yankee manga ».

Be-Bop High School (de Kazuhiro Kiuchi, 1983) a connu un énorme succès au début des années 1980 pour sa description de la vie des jeunes voyous. Les personnages principaux sont les lycéens Nakama Tôru et Katô Hiroshi, et de leur passe-temps favori : la bagarre.

Be-Bop High School était sérialisé dans l’hebdomadaire Young Magazine (dit « Yanmaga ») de 1983 à 2003. La série a été publiée en 48 tomes, avec un tirage total de plus de 40 millions d’exemplaires.

La nouveauté de cette série résidait dans son réalisme. Des histoires centrées sur les jeunes délinquants ont été populaires avant Be Bop High School, mais avec un biais souvent exagéré à l’extrême, comme l’objectif des bandes rivales de « conquérir le Japon ».

Dans Be Bop High School, cependant, la façon de vivre et le style des voyous étaient présentées de façon volontairement très réaliste. Les coupes de cheveux étaient centrées sur les diverses variations de la « banane », les uniformes scolaires d’une longueur extrême ou au contraire exagérément courts. Le style des tsuppari de l’époque, pantalons larges et besaces plates, trouve une expression réaliste, et leur environnement quotidien est naturaliste. La série a provoqué l’enthousiasme des tsuppari de tout le pays, qui se sont reconnus dans ce portrait.

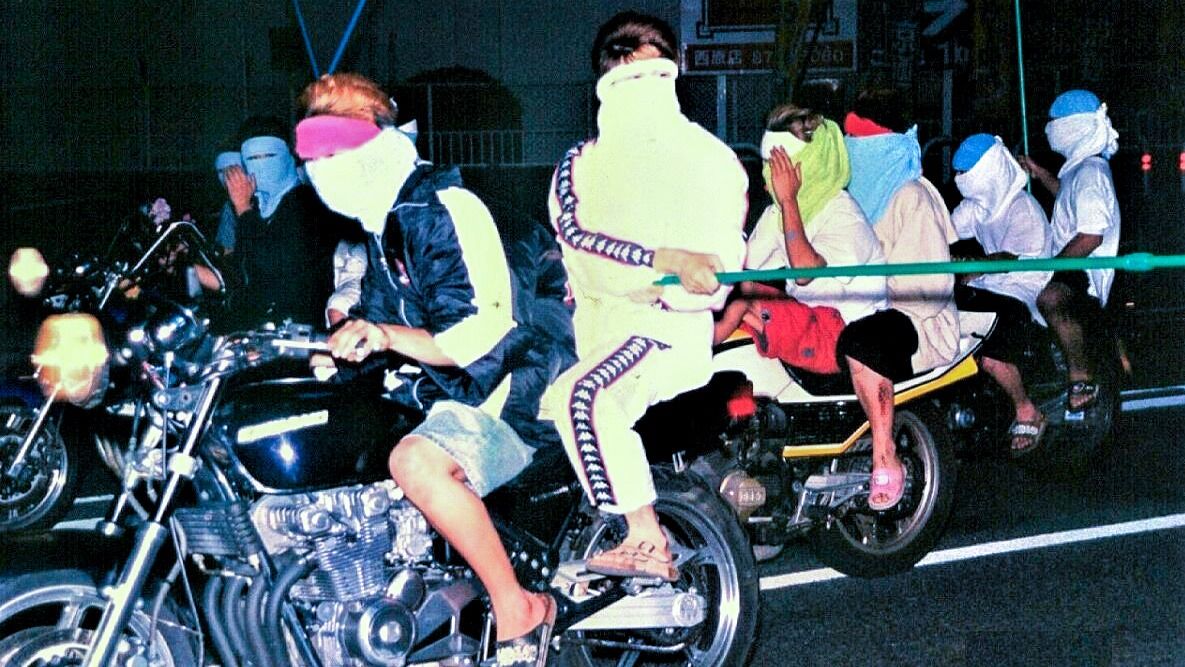

À la suite de Be Bop High School, les années 1980 ont vu apparaître une succession de séries manga mettant en scène voyous et délinquants. Certaines avec un statut de superproductions, comme Shônan Bakusôzoku (de Yoshida Satoshi, 1982), qui dépeint la jeunesse d’un gang de motards avec des gags, Kyô kara, ore wa !! (de Nishimori Hiroyuki, 1988), ou Rokudenashi Blues (de Morita Masanori, 1988). D’autres superproductions sont apparues les unes après les autres et sont devenues les œuvres emblématiques de divers magazines.

Les jeunes adoraient l’esthétique du voyou

Pourquoi les jeunes admirent-ils les voyous ? À l’époque, les délinquants ne se contentaient pas de se déchaîner avec l’énergie de la jeunesse, leur comportement était basé sur une esthétique très affirmée.

Cela se reflète également dans le terme tsuppari, qui désigne les voyous. Le mot lui-même signifie « pousser son point de vue sans plier face à l’opinion générale ou à la critique ». Les tsuppari de l’époque affirmaient leur propre « esthétique » sans fléchir, mais contre quoi se rebellaient-ils exactement ? Contre la société japonaise de la croissance économique rapide d’après-guerre.

Dans un pays qui évolue vers la croissance économique dans son ensemble, l’individu a facilement le statut de simple rouage du système. Au fur et à mesure que la société s’enrichit, cette tendance se heurte à une résistance, en particulier chez les jeunes, et un sentiment de rébellion se répand. Les gens refusent d’être un rouage et ne veulent plus de cet avenir de salarié médiocre dans une entreprise toute puissante.

Pour les jeunes, la société est cette entité qui les prive de leur liberté et leur impose la conformité. Les parents à la maison, les enseignants à l’école sont en première ligne. Les tsuppari refusaient obstinément la stabilité que leur imposaient ces adultes et se présentaient comme des « rebelles au cœur pur » en quête de liberté.

De leur côté, les adultes de l’époque étaient relativement tolérants à l’égard des jeunes, se souvenant que « moi aussi, j’ai été un mauvais garçon » et que « il vaut mieux être un peu rebelle ». De nombreux voyous de cette époque sont par la suite devenus policiers, enseignants ou hommes politiques, très majoritairement des gardiens de l’ordre.

Yoshiie Hiroyuki (à gauche), surnommé « le prof yankee » par les médias, est passé de délinquant juvénile à professeur de lycée dans son établissement d’origine, puis à commissaire à l’éducation de la ville de Yokohama et professeur d’université. Il a été élu député du Parti libéral-démocrate au pouvoir lors des élections à la Chambre haute de 2007 à la demande du Premier ministre Abe Shinzô (à droite). Il est ensuite devenu membre de la Chambre des représentants et a occupé le poste de vice-ministre parlementaire de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie. (Jiji Press)

Toutefois, l’attitude tsuppari / voyou sera bientôt fondamentalement ébranlée. Après l’éclatement de la bulle économique, c’est le pays lui-même qui va mal.

Évolution des cultures délinquantes au Japon

Parmi les yankee manga qui ont vu le jour à ce tournant et qui sont devenus de grands succès, on peut citer Chameleon (de Kase Atsushi, 1990) et Shippu Densetsu : Tokkô no Taku (scénario de Saki Hiroto, dessins de Tokoro Juzô, 1991).

Les protagonistes de ces deux séries ne sont pas, à l’origine, des délinquants à proprement parler. Au début de l’histoire, ce sont des enfants victimes de brimades qui font leurs « débuts » au lycée.

Chaméléon se déroule à Chiba. Le personnage principal est Yazawa Eisaku. Il n’a pas beaucoup de muscles, ni de courage, mais seulement du bluff et un bon sens de l’humour. Il n’a même pas l’air costaud ni viril. Cependant, grâce à une persévérance de dernière minute et à une malchance récurrente, il réussit et devient un délinquant charismatique qui impressionne les yankees de tout le pays.

Chameleon (à gauche) a été publié en série dans l’hebdomadaire Shônen Magazine de 1990 à 2000, et 47 volumes au total. À droite : Shippu Densetsu : Tokkô-no Taku (« La Légende du blizzard : Taku le kamikaze ») a également été sérialisé dans Shônen Magazine de 1991 à 1997. La série compte 27 volumes au total.

Asakawa Taku, le héros de Shippu Densetsu : Tokko no Taku, est à l’origine lui aussi un enfant victime de brimades. Il rencontre Narugami Hideto du gang de motards Yokohama gedô (« les hérétiques ») et souhaite devenir plus fort.

Lorsque Taku change d’école, il devient membre d’un gang de motards appelé le Bakuon Kozô (« Les gamins bruyants »), où il est contre toute attente accepté par les grands garçons et développe ses talents cachés de voyous. Il est peut-être inefficace au combat, mais il défend ses amis et a le pouvoir de créer des miracles. L’action se déroule à Yokohama, et la vision du monde est empreinte d’une passion pour « les voyous de l’âge d’or ».

Ces deux séries ont acquis le statut de chefs-d’œuvre légendaires, avec un tirage total de plus de 30 millions d’exemplaires, et continuent d’attirer de nouveaux lecteurs. Cependant, à la fin de la série, la société aussi a évolué de façon spectaculaire.

Le pays dans lequel le pouvoir politique central avait un statut d’État-providence est devenu le pays dans lequel le gouvernement est limité. La société a perdu sa stabilité et s’est transformée en un champ de la libre concurrence. Devenir un salarié médiocre et sans couleur n’est plus un repoussoir pour les rebelles libertaires, c’est un véritable défi à atteindre pour ceux qui s’en contenteraient bien.

Ces changements ont entraîné la perte du statut de « rebelles au cœur pur » des voyous, qui ne sont plus que des violents écrasés par leurs désirs simplets. Les thèmes abordés dans les œuvres de divertissement sont moins la rébellion contre la société des adultes que le désir d’approbation, d’être davantage regardé, et les minauderies plus ou moins charmeuses du moe ont gagné du terrain dans l’expression des personnages. Yankee et moe coexistent et forment alors le socle expressif des magazines pour jeunes.

Dans sa chanson Jyûgo no yoru (« 15 nuits ») de 1983, le chanteur autrefois charismatique et populaire Ozaki Yutaka parlait de voler une moto et de s’enfuir. Les jeunes d’aujourd’hui ne le comprennent plus. Ils répondent : « On ne peut pas voler les affaires des autres ». Dans les zones urbaines en particulier, le yankee devient rapidement une incongruité du passé, mais c’est aussi un signe de maturation et de raffinement de la société.

Nostalgie de l’âge d’or des yankee

Cependant, à une époque où les délinquants ne sont plus considérés comme « cools », le manga Tokyo Manji Revengers (de Wakui Ken, 2017), invente une ère de délinquants et est devenu un énorme succès.

Tokyo Manji Revengers a été publié en série dans le Shônen Magazine de 2017 à 2022. La série a duré un total de 31 volumes avec un tirage total de plus de 70 millions d’exemplaires. Elle est également devenue une série télévisée d’animation, un film en prise de vue réelle et une pièce de théâtre.

Ce manga fait le lien entre le passé, où les délinquants brillaient dans toute leur gloire, et le présent, où la société est en train de perdre quelque chose d’essentiel. Le motif fictionnel qui rend cela possible est le saut dans le temps. Le protagoniste, Hanagaki Budô, retourne dans son passé tout en conservant ses souvenirs de l’époque actuelle.

Budô regrette ses choix passés. L’apogée de son existence, c’était lorsqu’il était en deuxième année de collège, ensuite il est retombé dans ses travers. À 26 ans, il a perdu l’estime de soi et gagne médiocrement sa vie en tant qu’employé d’un vidéoclub. Un jour, il apprend que Tachibana Hinata, la seule et unique petite amie qu’il a jamais eue, a été tuée par une organisation antisociale appelée Tokyo Manjikai. Plus tard, Budô est poussé d’un quai de gare. Lorsqu’il se réveille, il est redevenu celui qu’il était 12 ans auparavant.

Nous sommes en 2005. Budô rencontre Sano Manjirô, le leader charismatique du Tokyo Manjikai. À l’époque, Manjirô avait pour idéal de « faire advenir une ère des délinquants », mais dans le futur, le Tokyo Manjikai est devenu une organisation vicieuse qui commet tout type de crime, y compris des meurtres, en toute impunité. Pourquoi a-t-elle changé ? Où cela a-t-il déraillé ? À cause de qui ? Comment sauver Tachibana Hinata ? Pour modifier le futur, Budô décide de prendre lui-même la tête du Tokyo Manjikai.

Tokyo Manji Revengers a été adapté en anime et en film à une époque où « les voyous sont des ringards » et a connu un énorme succès, se vendant à plus de 70 millions d’exemplaires (en janvier 2023).

Ce manga ne glorifie pas la violence. Il dépeint des personnages pris dans un cycle de violences et qui risquent de tomber encore plus bas dans un âge de ténèbres. Il pose également une question : « Qu’est-ce qui est vraiment important pour les gens ? »

D’un autre côté, il est vrai que les histoires de voyous, marquées par la violence, l’amitié et la trahison, ont conquis le cœur des lecteurs et le succès de cette série en est aussi le signe. Aujourd’hui, de nouvelles formes de délinquance sont apparues, comme les bandes criminelles, appelées hangure, qui ne sont plus structurés par les liens fraternels des yakuza d’autrefois, et les sites sans morale.

Qu’est-ce que la société moderne a perdu ? Et que veut-elle, désormais ? La signification de l’énorme succès de ce manga ne nous apparaîtra peut-être que dans 12 ans.

(Photo de titre : les gangs de motards ont connu leur heure de gloire dans les années 1980. Police préfecturale de Hiroshima / Jiji Press. Toutes les photos sont de Nippon.com, sauf mentions contraires.)