Septembre aux couleurs du Festival des chrysanthèmes et de la fête de Chôyô

Au 9e jour du 9e mois on célébrait le dernier des cinq festivals calendaires, nommé Chôyô.

Les dates des fêtes calendaires trouvent leur origine dans le concept taoïste voulant que toute chose soit formée par les deux principes antagonistes du yin et yang. Or les nombres impairs étaient dits bénéfiques car relevant du principe yang et les nombres pairs appartenant au yin passaient pour être de mauvais augure. Ainsi avec leur redoublement de nombres impairs, les cinq dates du 1er jour du 1er mois, du 3e jour du 3e mois, du 5e jour du 5e mois, du 7e jour du 7e mois et donc du 9e jour du 9e mois étaient des jours de fête car favorables. Pourtant, on pensait aussi qu’un excès de yang pouvait être néfaste, on avait donc alors coutume ces jours-là d’éloigner les mauvais esprits.

Pour le redoublement du plus grand nombre impair au 9e jour du 9e mois lunaire, on prenait soin de se souhaiter santé et longue vie.

Au Japon, la plus ancienne mention d’un « banquet de Chôyô » (chôyô-no-utage) célébré au 9e jour du 9e mois se trouve dans les pages des « Chroniques du Japon » (Nihon Shoki, 685). Mais un an plus tard, en 686, l’empereur Tenmu décède un 9 septembre, cette date devient synonyme de deuil, plus aucune célébration ne peut avoir lieu.

Pourtant au début du IXe siècle les choses changent. L’empereur Heizei publie un édit impérial en 807 pour ressusciter cette fête (« Les Fêtes citées dans les classiques Histoire des fleurs et de la vie culturelle », Sekku no koten : Hana to seikatsu bunka no rekishi, paru chez Yûzankaku) et en 831 on trouve mention d’une célébration de Chôyô utilisant le terme setsu (chôyô no sechie) ce qui indique que la fête semble avoir été réhabilitée dans le calendrier (« Encyclopédie des fêtes annuelles », Nenchû-gyôji daijiten chez Yoshikawa Kôbunkan).

Chôyô rime avec « fête du chrysanthème ». Jadis on croyait que les chrysanthèmes étaient gage de longue vie et on en faisait infuser dans le saké. On ignore quand cette coutume aurait commencé, mais elle pourrait remonter aux pratiques de la cour pendant l’époque de Heian (794-1185). Pendant celle d’Edo (1603-1868), le shogunat l’inscrit à la liste des cinq fêtes calendaires et la caste des guerriers prend l’habitude de la célébrer.

Mais sous Edo, les principes taoïstes du yin-yang et les pratiques pour s’assurer santé et longévité ne sont plus aussi prégnants, on se contente souvent de célébrer les fleurs de chrysanthèmes. Il nous reste une estampe où l’on voit de gentes dames du château d’Edo en pleine contemplation de parterres de chrysanthèmes (kangiku).

Sur cette estampe intitulée « Gentes dames de Chiyoda, Contempler les chrysantèmes » (Chiyoda no Ôoku Kangiku) on voit des dames du château d’Edo en train d’admirer des parterres de chrysanthèmes. Œuvre de Chikanobu. (Collections de la bibliothèque de la Diète nationale)

Le Festival des chrysanthèmes a désormais de nombreux adeptes. Pendant l’ère Shôtoku (1711-16), on améliore et crée de nouvelles variétés. Un manuel expliquant comment cultiver cette fleur est publié sous le titre Kadan yô kiku shû. Le chrysanthème connaît une véritable vogue..

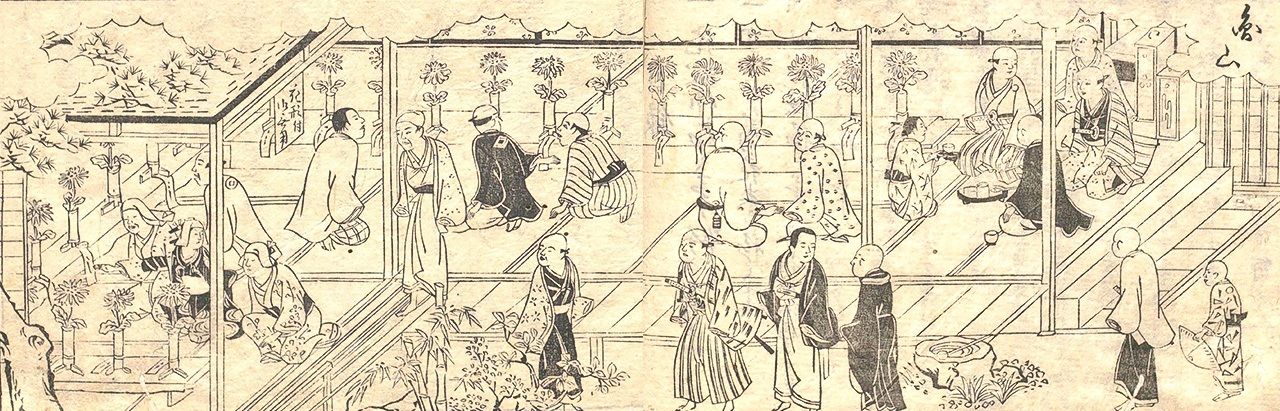

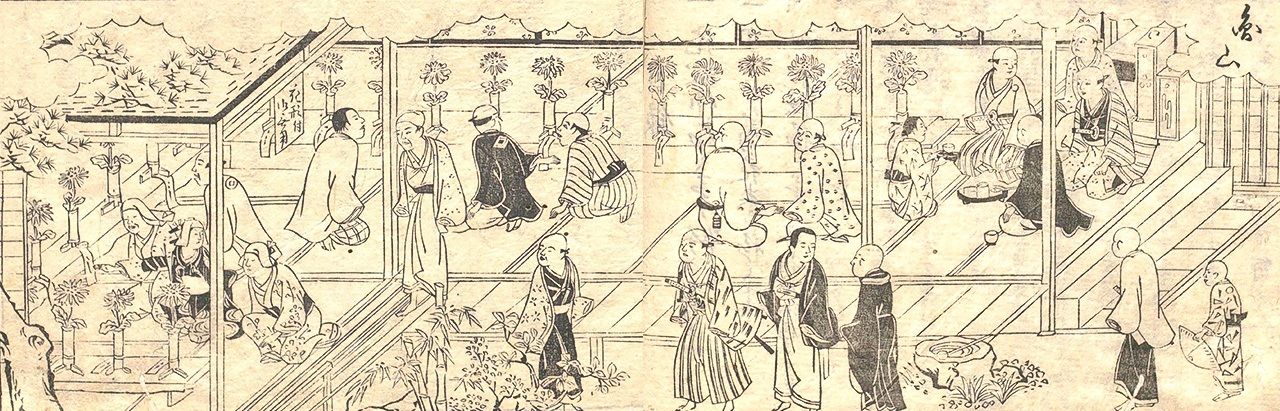

Sur cette illustration tirée du « Manuel de culture du chrysanthème » (Kadan-yô kiku shû), on voit les membres du jury d’un concours de chrysanthèmes en train d’expertiser chaque fleur. (Collections de l’Institut national de littérature japonaise)

Sur cette estampe intitulée « Le Chrysanthème aux cent variétés » (Hyakushutsugiwake giku) on peut voir la création du jardinier Imaemon. (Collections de la bibliothèque de la Diète nationale)

Pendant la période Bunka (1804-18), l’art du chrysanthème prend un nouvel essor. On entreprend de décorer de chrysanthèmes de petites répliques de bateaux ainsi que des poupées. Pendant la période Kôka (1845-48), un jardinier de Komagome nommé Imaemon innove en greffant plusieurs boutures de chrysanthèmes différents sur un seul pied. Le résultat, époustouflant, séduit les foules.

La fête de Chôyô était importante à plus d’un titre. La période allant du 1er au 8e jour du 9e mois lunaire correspond au début de notre mois d’octobre. Avec le changement de saison, il était de coutume de changer de garde robe pour passer aux vêtements d’hiver. Le Festival des chrysanthèmes servait de jalon pour indiquer ces passages.

À la 13e nuit : admirer la lune en dégustant de petits gâteaux de riz gluant

Le 13e jour de Nagatsuki était appelé « » (qui signifie littéralement « nuit du 13e jour »). Contrairement à la glorieuse pleine lune du 15e jour du 8e mois, cette « lune tardive » n’apparaissait pas dans toute sa rotondité et, à ce titre, semblait plus élégante.

Lune gibbeuse de la treizième nuit (Pixta)

Cette lune gibbeuse était aussi appelée « lune des marrons » puisque son apparition dans le ciel nocturne tombait sur la période de récolte des châtaignes. Mais cela ne signifiait pas qu’on se régalait de marrons à sa vue. Le plat emblématique de cette fête était plutôt, à l’instar des soirs de pleine lune, de petites boulettes de riz gluant. Dans son ouvrage intitulé « Livre illustré des coutumes de la cité d’Edo » (Edofunai Ehon Fûzoku Ôrai), Utagawa Hiroshige IV explique que, si les boulettes fourrées à la pâte de haricots rouges étaient dégustées à la pleine lune, celles de la 13e nuit étaient aussi saupoudrées de farine de soja (kinako-mochi).

Il fallait voir et admirer ces deux phases de la lune, car n’en voir qu’une (katamizuki) pouvait porter malheur, ce qui pour le petit peuple d’Edo, assez superstitieux, était à éviter de toute force.

La « fête de l’œil pourri »

De nombreux sanctuaires organisent des festivals en septembre, ceux de Shiba Shinmei-gû et Kanda Myôjin sont les plus populaires.

Le festival du sanctuaire Shiba Shinmei-gû se distingue par sa longueur, il dure du 11 au 21 septembre. Il est donc parfois surnommé « le festival qui se traîne » (dara-dara matsuri). On l’a également affublé du nom de « fête du gingembre » car le gingembre du quartier de Yanaka, très renommé à Edo, était vendu dans l’enceinte du sanctuaire. Or, ce marchand de gingembre étant apparemment borgne, le festival a aussi pu être appelé « fête de l’œil pourri » (mekkachi matsuri ou mekkusari matsuri), une expression peu politiquement correcte qui donne bien à voir la mentalité des hommes d’Edo si avides de médisance.

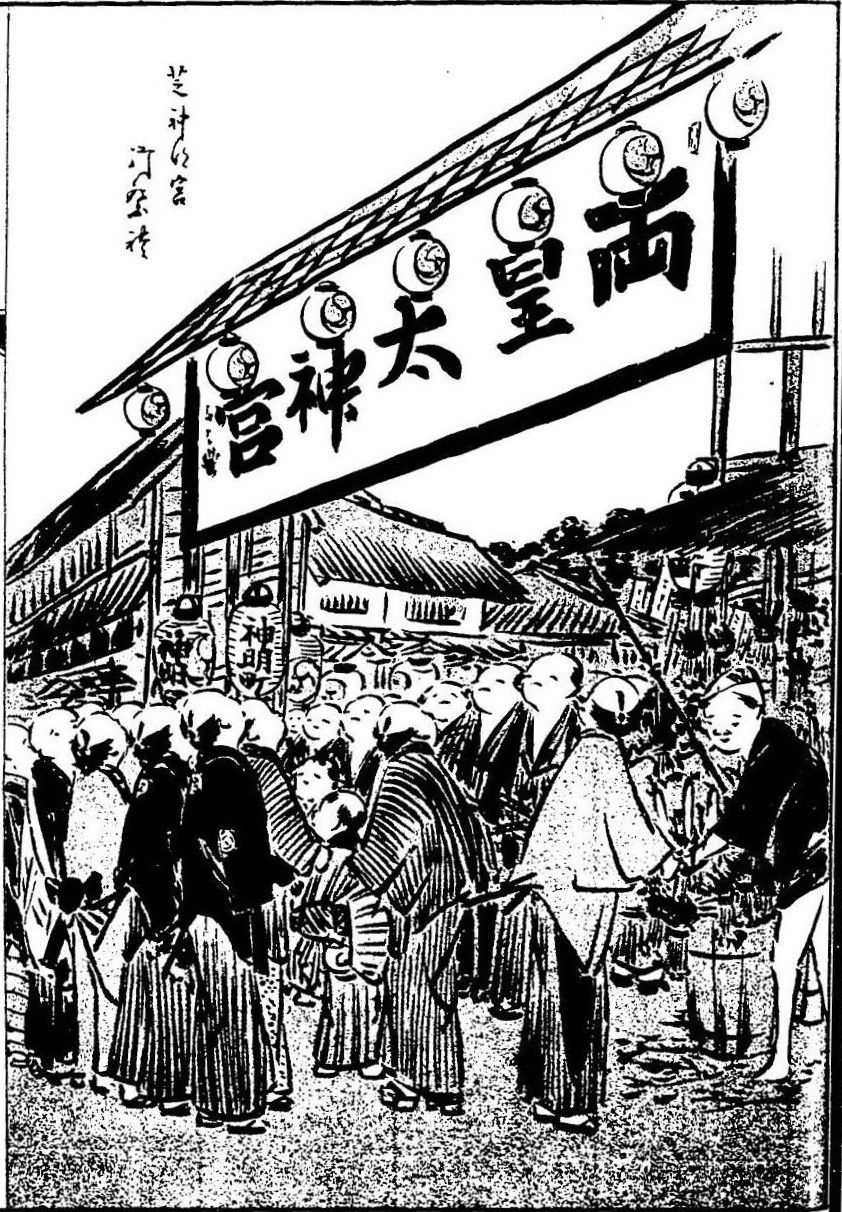

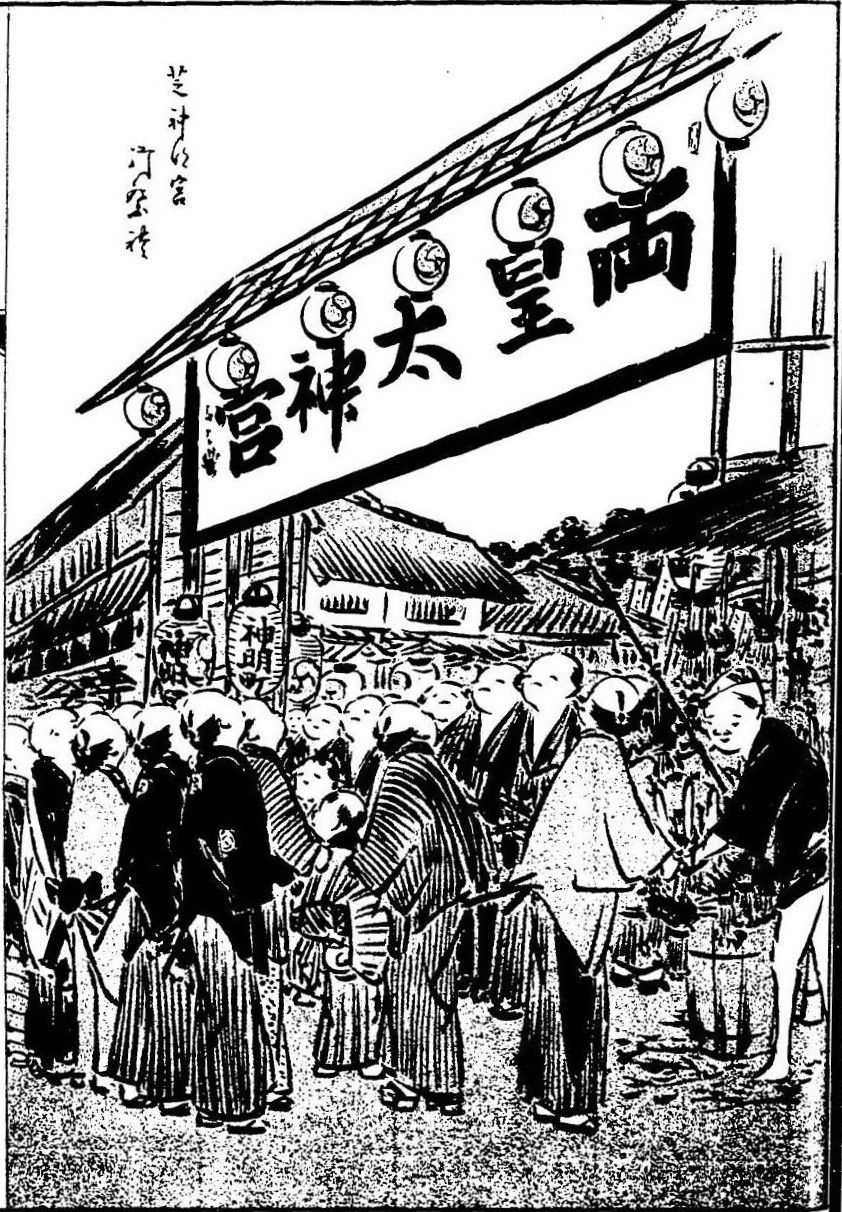

Sur la pancarte à lire de droite à gauche, les deux premiers idéogrammes de « ryôkô » font référence aux deux divinités vénérées au sanctuaire d’Ise Jingû, Amaterasu (vénérée dans le sanctuaire intérieur) et Toyoke (à qui le sanctuaire extérieur est dédié). Ainsi le sanctuaire de Shiba Shinmei-gû a été surnommé « Ise-sama du Kantô ». « Livre illustré des coutumes de la cité d’Edo » (Edofunai Ehon Fûzoku Ôrai), d’Utagawa Hiroshige IV. (Collections de la bibliothèque de la Diète nationale)

La longueur du festival Kanda Myôjin

Le festival de Kanda Myôjin a lieu le 15 septembre. Il fait partie, avec celui de Sannô du sanctuaire de Hie, des deux festivals patronnés par le shogunat dits « Tenka Matsuri ». Ils étaient organisés en alternance tous les deux ans.

Dans le Recueil d’observations compilées par l’administration des temples et des sanctuaires intitulé Shisô Zasshiki, l’auteur indique que « Kanda et Sannô sont des sanctuaires exceptionnels ». Les cortèges avaient le droit de pénétrer à l’intérieur de l’enceinte du château d’Edo, parfois le shôgun les gratifiait de leur présence. Les « Annales Tokugawa » (Tokugawa Jikki) rapportent qu’en 1706, le shôgun a assisté à la procession.

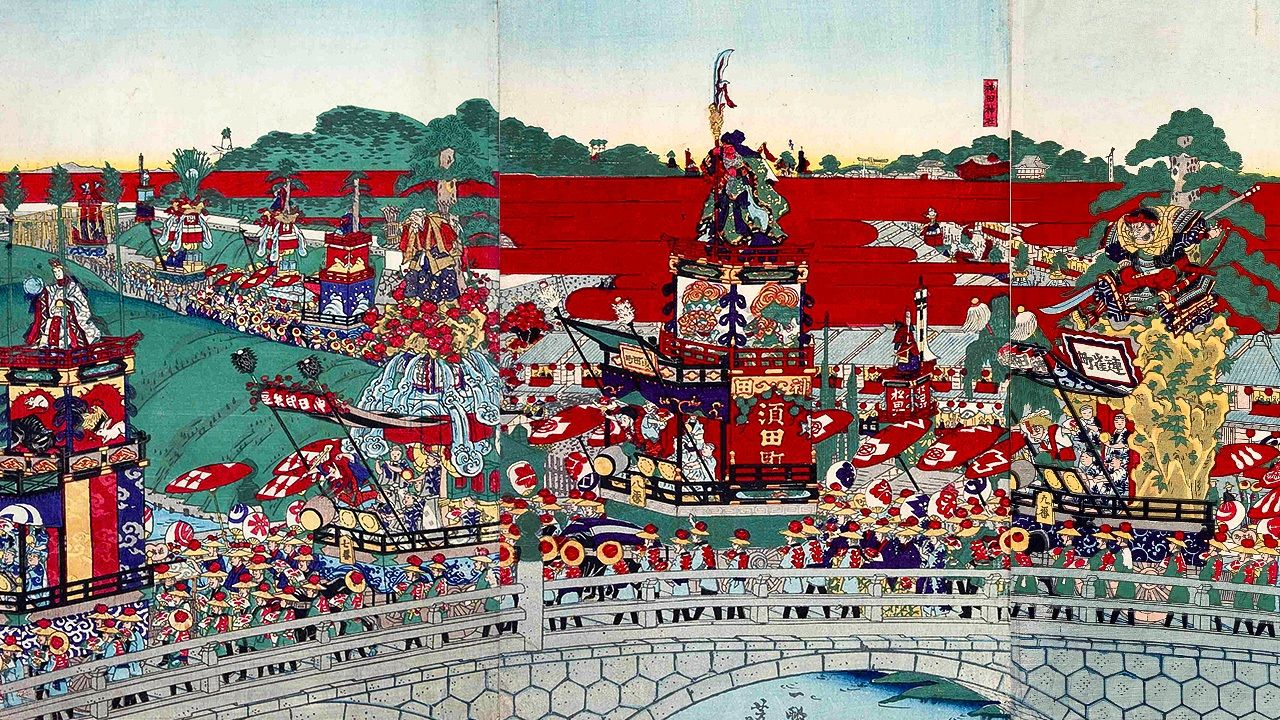

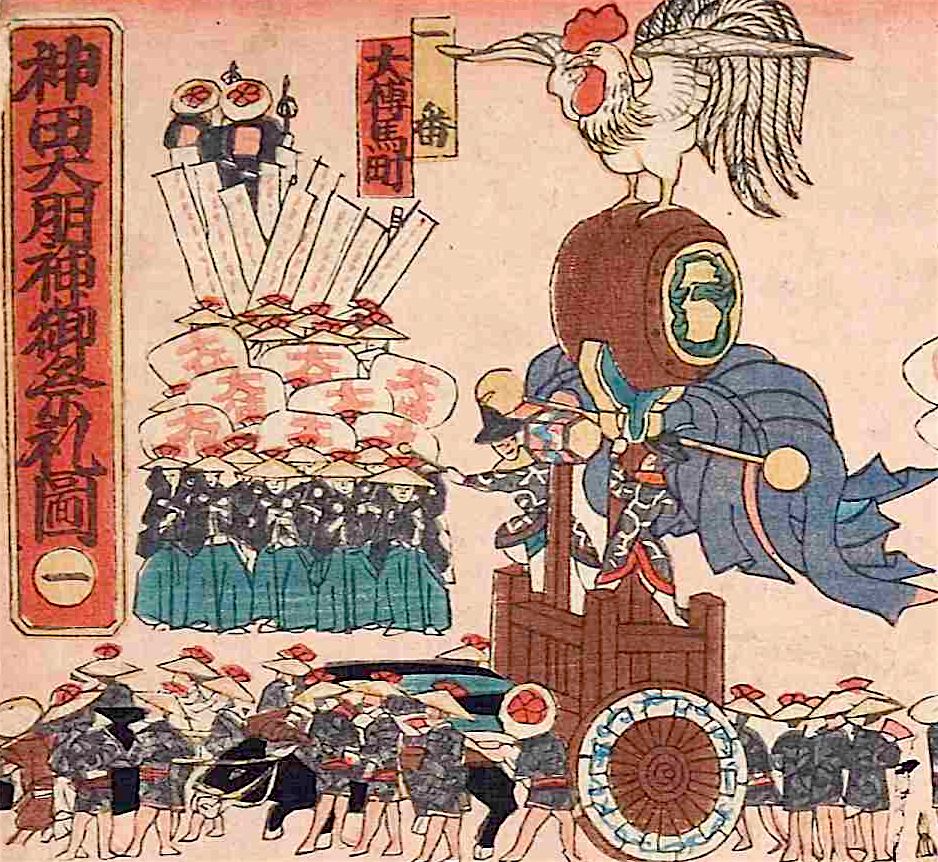

Les paroissiens de 60 quartiers étaient sous la juridiction du sanctuaire Kanda Myôjin et pour le festival pas moins de 36 chars (dashi) défilaient. Le cortège devait donc être assez long. Sur le « Panorama du festival de Kanda Myôjin » (Kanda Myôjin Gosairei no Zu, 1854) conservé dans les collections de la bibliothèque de l’Université nationale de musique, on voit qu’à l’arrivée du premier char à la porte du pont Tokiwa qui marquait l’entrée dans le château d’Edo (dans l’actuel quartier tokyoïte d’Otemachi), la queue du cortège et son 36e char sont encore stationnés près du Kanda Myôjin à la butte Shohei (à Yushima, Tokyo).

Si on en croit cette estampe, le cortège s’étalant entre Otemachi et Yushima aurait fait environ 2,5 km. Mais si on s’en réfère au site du festival de Kanda, la procession actuelle fait près de 300 mètres.

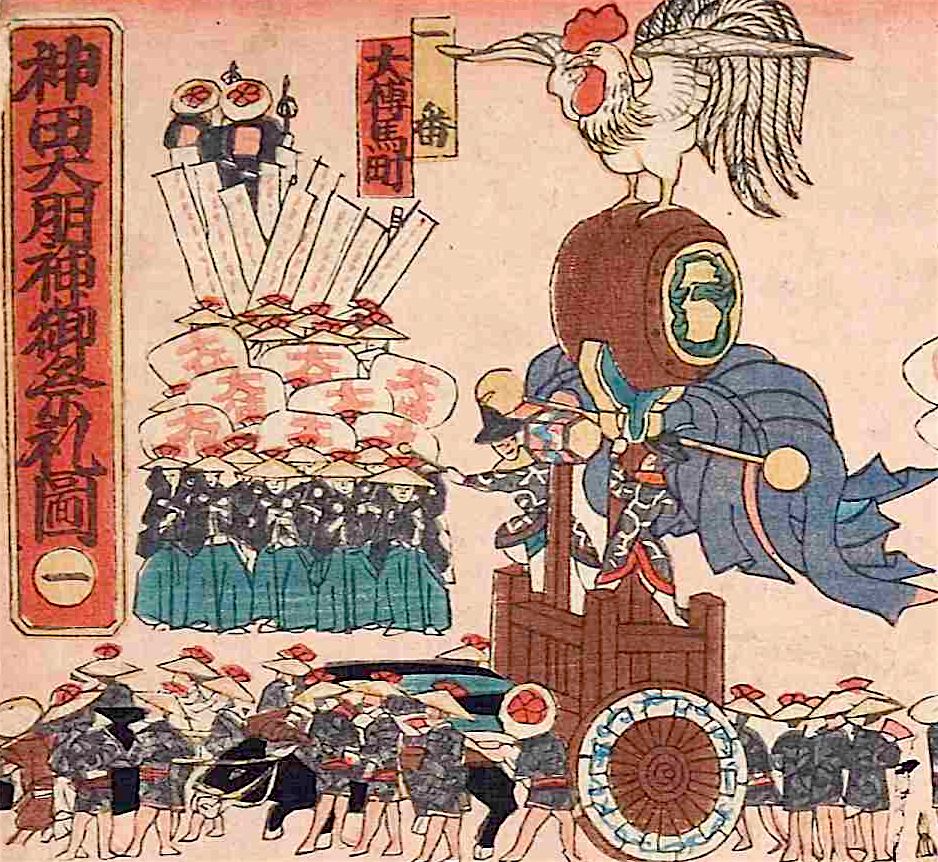

Le premier char du cortège du festival Kanda Myôjin est constitué d’un tambour surmonté d’un coq, ce ôdenma-chô kanko dori est un oiseau imaginaire, il aurait par son chant matinal guidé le monarque sur la voie du la bonne gouvernance. (Collections spéciales de la bibliothèque centrale de la métropole de Tokyo)

Le jour du festival, « les quartiers de Yokomachi et Koji étaient interdits de passage et dédiés à la procession du cortège » (« Livre illustré des coutumes de la cité d’Edo »), et la circulation était strictement contrôlée. Mais les festivités étant bénévolement organisées par les habitants. Le festival était dûment encadré, sa gestion n’était pas assurée par l’administration de la ville.

Le shogunat subventionnant les Tenka Matsuri, ils ont pu être annulés à diverses reprises. En 1771, par exemple, à la suite du décès de Shinkan-in, le grand chambellan d’Ieharu, le 10e shôgun ou en 1853 à la mort de le 12e shôgun.

Références bibliographiques

- « Illustrations légendées. Edo au fil du temps vu par l’ukiyoe » (Zusetsu Ukiyoe ni miru Edo no Saijiki, sous la direction de Satô Yôjin revu par Fujiwara Chieko, paru chez Kawade Shobo Shinsha)

- « Livre illustré des coutumes de la cité d’Edo en japonais moderne» (Gendai-go yaku Edofunai Ehon Fûzoku Ôrai), de Kikuchi Kanichirô (Utagawa Hiroshige IV) dans la traduction de Kobayashi Shôjirô / Kadokawa Sophia Bunko.

- « Les Matsuri des sanctuaires d’Edo. Caractéristiques et Déroulement » (Edo no jinja sairei: Sono kata to jikkô jôkyô), Kishikawa Masanori/ Revue du centre de recherche et de développement de l’université Kokugakuin, n° 4.

(Photo de titre : « Panorama du festival du sanctuaire Kanda à Tokyo » / De gauche à droite, on aperçoit les chars n° 6 [du quartier Dôri Shinkoku], n° 7 [du quartier Suda-chô 1-chôme], n° 8 [de Suda-chô 2-chôme] et n° 9 [du quartier Renjaku]. La figure du huitième char représentant Guan Yu, un général chinois du début de la période des Trois Royaumes, est un chef-d’œuvre du genre. Collections spéciales de la bibliothèque centrale de la métropole de Tokyo.)