« Dust to Dust » : le couturier Nakazato Yuima face au gaspillage dans le monde de la mode

Cinéma Mode Environnement- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

Avoir bonne apparence a un prix

L’industrie de la mode a une énorme empreinte écologique. Le secteur du textile consomme de gigantesques quantités d’eau, répand du dioxyde de carbone dans l’atmosphère et produit des monceaux de déchets industriels. Outre cela, son recours massif aux matériaux synthétiques contamine les écosystèmes, via les microfibres générées par le lavage des vêtements. La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement estime que seule l’industrie pétrolière dépasse le secteur de la mode en termes d’impact écologique.

Le fardeau des pratiques de gaspillage propres au secteur de la mode repose en grande partie sur le monde en développement, à mesure que les pays avancés expédient leurs vêtements usagés et excédentaires dans les pays pauvres de l’Amérique du Sud, de l’Afrique et d’ailleurs. Nairobi, la capitale du Kenya, deuxième plus grand marché mondial du vêtement d’occasion et cimetière tentaculaire de tissus, illustre bien ce phénomène.

Le film documentaire Moeru doresu o tsumuide (Dust to Dust, La poussière à la poussière), tourné en 2023, met à nu le secret inavoué de la mode par l’intermédiaire d’un étonnant avocat du changement, le grand couturier japonais Nakazato Yuima. Ce film, réalisé par Sekine Kôsai, suit Nakazato de Nairobi à Tokyo et Paris alors qu’il se prépare pour le Salon parisien de la haute couture et se bat pour l’avenir de la mode.

Une grande partie des déchets rejétés par l’industrie du vêtement des pays avancés finit dans les sites d’enfouissement du Kenya. (© Generation 11)

Un membre de la profession cherche des façons de changer les choses

Nakazato déclare que son intérêt pour les questions écologiques remonte à son enfance, quand il a compris que les hommes doivent vivre en harmonie avec la nature. Mais en tant que personne dont la mode est le gagne-pain, dit-il, il a mis longtemps à se rendre compte qu’il était urgent de convertir l’industrie textile à un modèle durable fondé sur le cycle de vie des vêtements. « La question me dévorait », admet-il. « Mais les années ont passé sans que je sache quoi faire pour y répondre. »

Nakazato a lancé la marque Yuima Nakazato en 2009, à l’âge de 24 ans. En pleine ascension dans son secteur d’activité, il a fait ses débuts au prestigieux Salon parisien de la haute couture en 2016, l’année où l’historique Accord de Paris, signé au mois de décembre précédent, est entré en vigueur. Cet accord a provoqué un changement dans la perception mondiale du changement climatique. Le secteur de la mode, touché lui aussi par ce changement, a commencé à prendre conscience de l’envergure de son impact écologique.

C’est aux alentours de cette époque que Nakazato dit s’être forgé une idée plus claire de l’approche qu’il voulait adopter. « Beaucoup de gens de ma génération se sont ralliés au mouvement écologique », raconte-t-il. « Ils prônaient l’adoption de nouvelles technologies et tissaient des réseaux d’invidus partageant le même état d’esprit, dans l’idée de transformer le secteur d’activité. En collaborant avec des membres de ce groupe, j’ai commencé à avoir l’impression que nous pouvions vraiment faire bouger les choses. »

Animé par le désir d’agir, Nakazato a visité des centres de recyclage et autres installations de traîtement des déchets pour s’informer sur la façon dont on se débarrassait des vêtements et se faire une idée plus précise des matériaux et des modèles difficiles à recycler. Après quoi il a appliqué ce qu’il avait appris à son propre processus de création. L’idée du film documentaire, née de ces initiatives, a émergé lors d’une discussion avec le réalisateur Sekine Kôsai sur les champs d’enfouissement kenyans débordant de vêtements rejetés par le reste du monde. Nakazato et Sekine, qui avaient déjà collaboré sur divers projets, ont dressé des plans pour visiter le site et rendre compte de cette expérience.

Des montagnes de vêtements rejetés

En 2022, Nakazato a mis en suspens les préparatifs de son voyage à Paris pour se rendre au Kenya, et atterri à Nairobi au mois d’octobre avec une équipe de tournage. Caméras en action, il sillonne les rues et les passages du gigantesque marché de Gikomba, le plus grand site mondial de vente de vêtements d’occasion. Il y a trouvé des conteneurs de transport remplis de ballots de 40 à 50 kilos de vêtements expédiés des quatre coins du monde. Le film montre des vendeurs du marché en train d’examiner les contenus, en sélectionnant les articles réutilisables ou réparables en vue de les revendre et en rejetant tout ce qui leur semblait irrécupérable. Ces monceaux de tissus indésirés sont expédiés au centre d’enfouissement situé à proximité.

Nakazato se fraye un chemin à travers le tentaculaire marché de Gikomba.(© Generation 11)

Le film suit ensuite Nakazato jusqu’à l’un des dépotoirs de la ville grouillant de tissus mis au rebut. Dans cette scène apocalyptique pullulent les hordes de grands oiseaux, ressemblant à des vautours, en train de fouiller dans les monceaux fumants de vêtements. Nakazato est arrivé au Kenya avec une idée claire de ce qu’il allait trouver. Mais aucune recherche, aussi poussée fût-elle, n’aurait pu le préparer à la réalité de la situation. La caméra braquée sur lui, il fouille le site des yeux, sidéré et frappé de mutisme par la désolation de la scène et la puanteur suffocante.

Avec le recul, Nakazato dit que cette expérience l’a affecté plus profondément qu’il ne l’aurait jamais imaginé. « C’était tellement accablant que je ne savais pas comment exprimer ce que je ressentais. Tout ce que je savais, c’est que je ne pouvais pas l’ignorer. » À deux mois seulement du Salon parisien de la haute couture, Nakazato a décidé de mettre au rebut ses modèles précédents et de repartir à zéro, en essayant d’exprimer les émotions éveillées par son voyage à Gikomba.

Dans son documentaire, Sekine offre aux spectateurs une vision intime de Nakazato plongé dans le processus de création. « C’était dur d’avoir la caméra braquée sur moi en permanence et le réalisateur en train de titiller mes pensées intimes », dit affablement Nakazato à propos du tournage. « Ce fut une expérience unique en son genre. »

Nakazato regarde fixement et d’un air hébété les monceaux fumants de vêtements indésirés. (© Generation 11)

Un rayon d’espoir

Au Kenya, Nakazato a également visité la région, aride et ravagée par la sécheresse, de Marsabit, au nord du pays. C’est là, dit-il, en se mêlant aux habitants du désert menacés par la famine, que lui sont venues ses premières prémonitions sur la façon de combattre les pratiques de gaspillage de l’industrie de la mode.

« Je suis fasciné par la vie des bergers », explique Nakazato. « Leurs troupeaux pourvoient au plus gros de leurs besoins — alimentation, vêtements, matériaux. C’est un cercle d’interdépendance efficace et compact. Le fait de savoir qu’il y a des gens sur cette planète qui vivent de cette manière a changé ma perspective. »

Femmes arborant des perles traditionnelles aux couleurs chatoyantes dans la région de Marsabit, dans le nord du Kenya. (© Generation 11)

Dans le film, au cours d’une promenade dans un village tribal, Nakazato a le regard attiré par les habits primitifs en peau de mouton et les parures en perles colorées qu’il croise. À propos de cette scène, il déclare : « Je m’interrogeais depuis longtemps sur l’origine du vêtement, et c’était donc émouvant de me trouver soudain face à face avec des formes aussi primitives de la mode. Le dépotoir m’avait rempli de désespoir, mais voir comment des femmes, même dans une région aussi rude, se paraient d’accessoires aux brillantes couleurs m’a réconforté et donné le courage de créer. J’avais l’impression d’avoir découvert une partie de l’essence de la création de mode. »

Intégrer la technique, les matériaux et l’esthétique

Dans le premier tiers du documentaire, Sekine filme Nakazato en train de se débattre avec ce qu’il découvre au Kenya. Le reste du film décrit la façon dont il se confronte à cette réalité dans son travail. De retour au Japon avec 150 kilos de tissus d’occasion achetés au marché de Gikomba, Nakazato entreprend de transformer ces vêtements usagés en articles de mode inspirants.

Le couturier adopte une approche inédite, faisant appel à une nouvelle technologie mise au point par un imprimeur en vue de redonner vie aux tissus usés. Il incorpore en outre dans ses créations des étoffes respectueuses de l’environnement fabriquées avec des protéines synthétiques produites par une entreprise novatrice basée dans la préfecture de Yamagata.

Au dire de Nakazato, la haute couture parisienne est le vivier de la mode. « Les techniques qui y sont développées donnent une indication de l’orientation qu’aura prise ce secteur d’ici une dizaine d’années », explique-t-il. « Il incombe aux couturiers qui exposent leurs collections d’instaurer des tendances qui se diffuseront ensuite dans le monde entier, et il est donc d’autant plus important qu’ils soient sûrs du message qu’ils veulent faire passer au reste du monde. »

Nakazato travaillant sur sa collection à Tokyo. (© Generation 11)

Avec ceci en tête, Nakazato se met au travail, en concentrant son énergie créative sur l’intégration des matériaux et de la technologie. La dernière partie du documentaire consiste en scènes montrant les efforts du couturier en vue de donner corps à sa vision. La caméra capture les moments intenses et les contretemps qui surviennent à mesure que l’horloge tourne et que se rapproche l’heure de partir à Paris

« Le moment le plus dur est toujours celui qui précède immédiatement une exposition », admet Nakazato. « C’est ma croyance inébranlable dans le pouvoir de la mode qui me permet d’aller de l’avant. » Il considère le Salon de Paris comme un endroit où les grands couturiers tentent de transformer le monde via la mode. « Quand les valeurs de la société changent, le vêtement est l’une des premières choses à franchir le cap. Le denim, par exemple, qui a commencé comme vêtement de travail, est apprécié aujourd’hui par des personnes de tous les genres, classes sociales, métiers et nationalités. C’est le travail du créateur que d’insuffler de la vie dans les idées et les tendances nouvelles. »

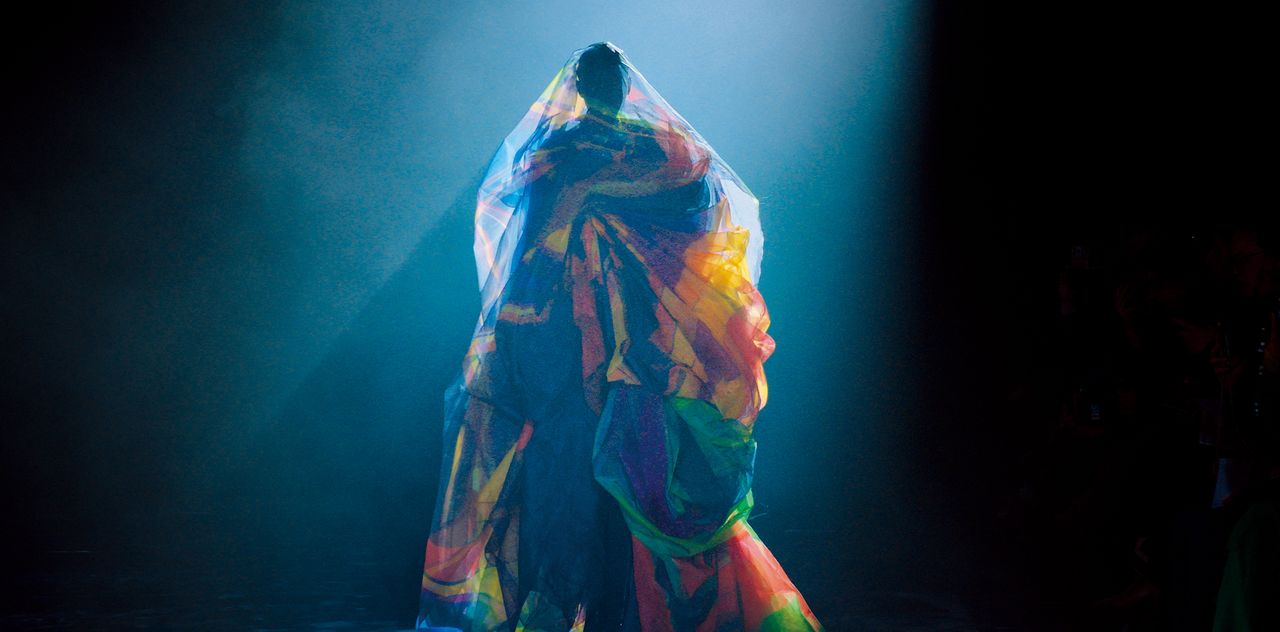

Scènes tirées de l’exposition par Nakazato de sa collection de printemps/été au Salon parisien de la haute couture en janvier 2023. (© Generation 11)

En concevant sa collection, Nakazato a voulu éviter que son message d’éveil écologique soit perçu comme une initiative purement théâtrale, un point sur lequel le film ne porte aucun jugement. Signe de sa sincérité, Nakazato reste pourtant fermement déterminé à partager sa vision. « Un vêtement n’existe pleinement que quand quelqu’un le porte », dit-il. « Je veux que le film incite les gens à réfléchir, ne serait-ce qu’un peu, à propos du cycle de vie de ce qu’ils portent tous les jours. Si j’y parviens, je serai heureux. »

(Photos d’interview © Igarashi Kazuharu)

Le film

- Réalisateur : Sekine Kôsai

- Année : 2023

- Site officiel : https://dust-to-dust.jp/

Bande-annonce

design environnement écologie mode vêtement cinéma pollution Afrique documentaire déchets