Voyage dans le monde érotique du « shunga » : entretien avec la réalisatrice Hirata Junko

Cinéma Art- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

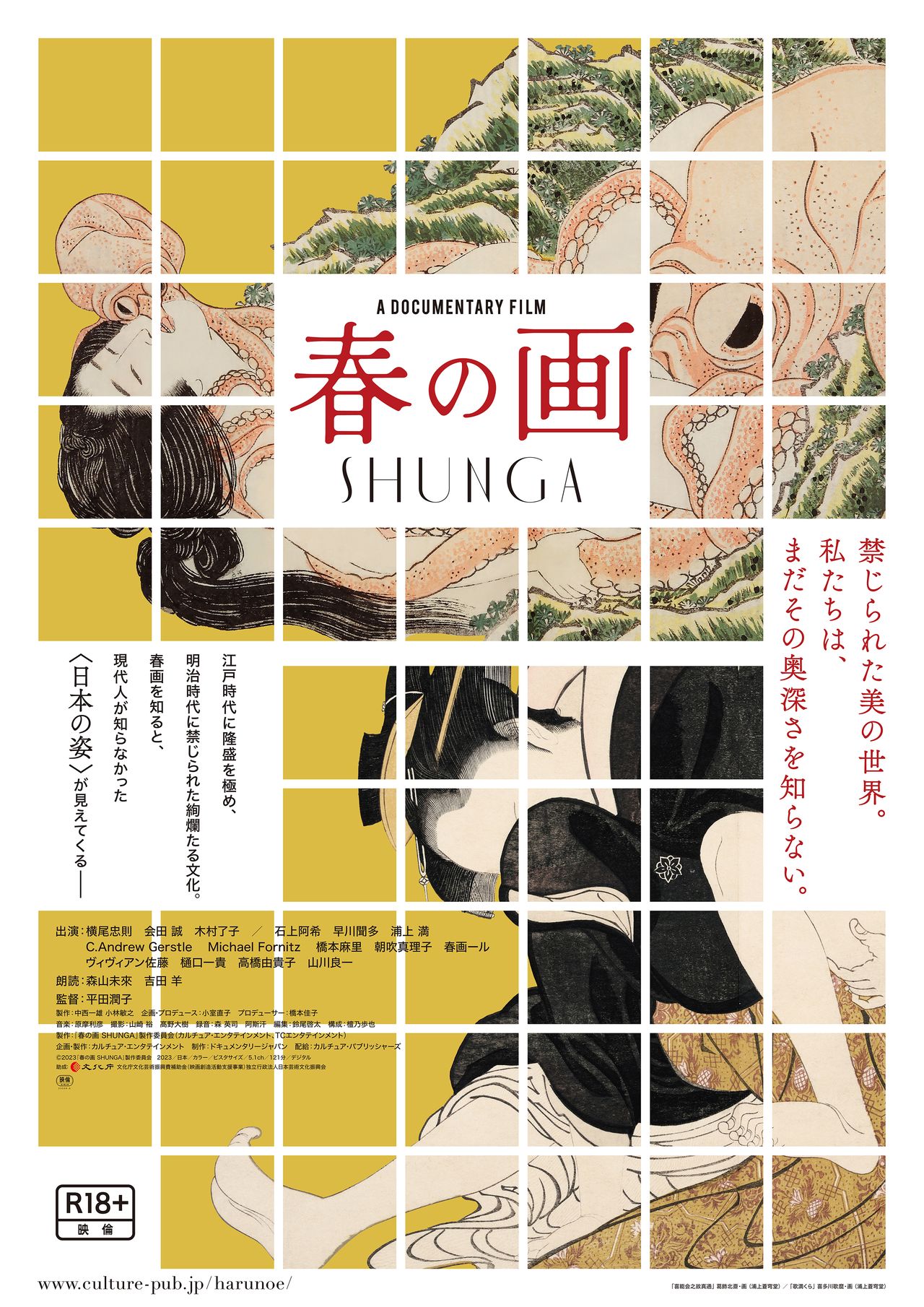

Avec « Le shunga : un documentaire » (Shunga : A Documentary Film) Hirata Junko nous sert de guide et nous initie au shunga (littéralement « images du printemps »), ces estampes d’art aux scènes sexuellement explicites. Mais le thème ne fait pas tout, son film va bien au-delà de ce que proposent généralement les documentaires d’art.

On y découvre la vision et la sensibilité d’une réalisatrice. Dès qu’elle a été approchée pour réaliser ce film, Hirata Junko a choisi de faire ressortir le « côté humain » du shunga et se concentrer autant que possible sur tous ceux qui s’adonnent à cet art. J’ai revisionné le documentaire après l’interview et je me suis rendu compte à quel point je le voyais d’un autre œil. Il arrive souvent que l’on regarde différemment un film après en avoir écouté le réalisateur. Cette fois, ce fut tout particulièrement le cas.

L’évolution de l’image du shunga

Dans toutes les cultures à travers le globe et depuis l’Antiquité, on a représenté la sexualité humaine.

Contrairement à d’autres productions, le shunga se distingue par sa valeur artistique exceptionnellement élevée, ces estampes japonaises ont donc pris une place à part dans l’histoire de l’art. Quand le monde de l’édition prend son essor à Edo (l’actuelle Tokyo), le shunga populaire circule grâce à la gravure sur bois. Des artistes très célèbres de l’époque — au rang desquels figurent les mondialement connus Hokusai et Utamaro, réalisent des dessins qui sont ensuite passés en gravures.

Malgré son esthétisme de grande qualité et l’excellence de son art, le shunga n’a pas été toujours reconnu à sa juste valeur en dehors des petits cercles d’amateurs. D’autant que pendant l’ère Meiji (1868-1912), moralisatrice et rigide, on a eu tendance à rejeter ces estampes que l’on trouvait sordides et plutôt embarrassantes.

Mais, il semble que le vent commence à tourner, citons pour preuve la grande exposition organisée au British Museum en 2013 qui a séduit la critique.

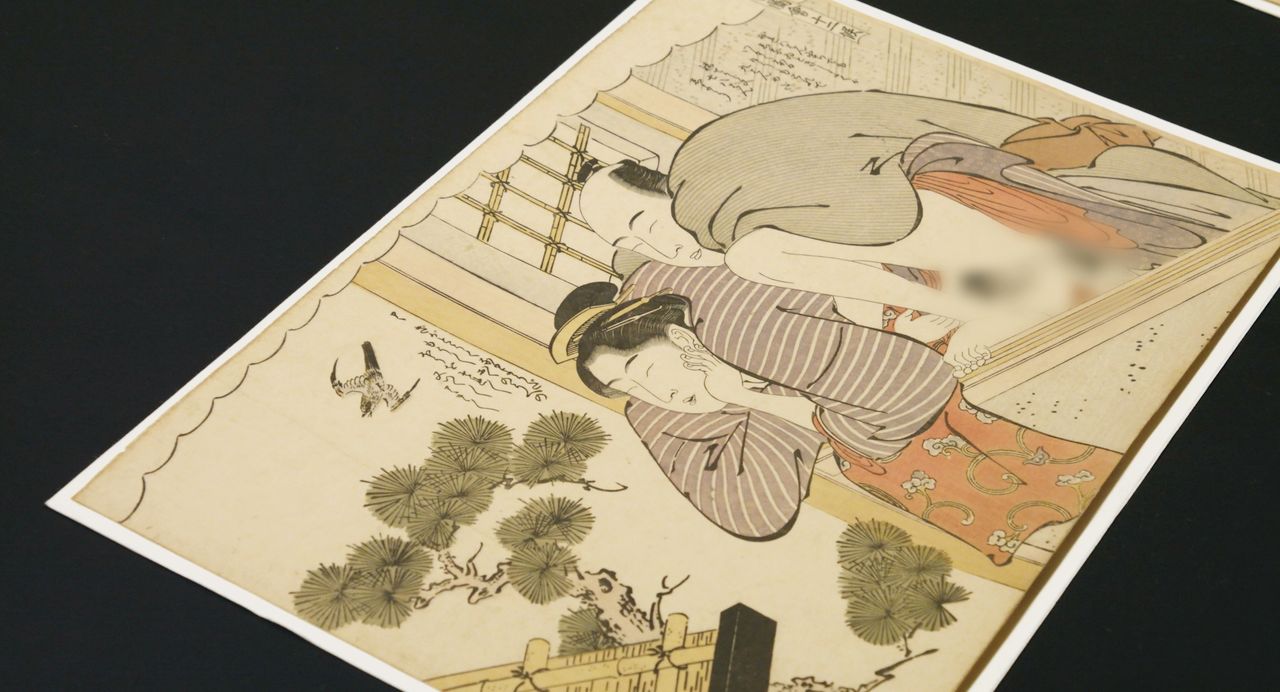

Le « Chant de l’oreiller » (Uta-makura), chef-d’œuvre du genre peint par Kitagawa Utamaro (1753-1806), était l’un des clous de l’exposition du British Museum. On distingue en haut de la photo un expert montrant du doigt les yeux plissés du personnage ne faisant plus qu’un avec les cheveux de son amante. (© 2023 Shunga Production Committee)

Jusqu’à récemment, il était à peine possible d’étudier ces œuvres à l’occasion de rares expositions données au Musée du sexe ou dans d’autres lieux peu recommandables. Et même dans ce cadre, on ne pouvait découvrir ces pièces que cachées derrière d’épais rideaux en poussant les portes d’établissements réservés aux adultes. Les parties du corps « en action » ayant souvent été recouvertes de peinture ou obscurcies, on ne pouvait avoir qu’une vague image des formes et de la taille de parties génitales. Pour beaucoup, le terme de shunga n’évoque probablement rien d’autre que des scènes grotesques dignes de vulgaires peepshows figurant des sexes surdimensionnés. Hirata ne faisait pas exception à la règle.

« Je n’étais pas particulièrement intéressée par le shunga. En fait, pour moi c’était plus un marqueur de l’histoire culturelle de la sexualité que de l’art à proprement parler. Les estampes m’intéressaient pour ce qu’elles disaient de l’attitude des Japonais à l’égard du sexe et de la sexualité. Je suppose que j’étais intriguée, je voulais savoir pourquoi ce type d’art érotique s’était tellement développé au Japon, mais c’est à peu près tout ce que je savais avant que l’on me propose de faire ce film. »

Au fil de sa carrière, Hirata Junko s’était concentrée sur des documentaires portant sur la danse et les corps. Quand elle est approchée en 2020 pour réaliser ce projet sur le shunga, le producteur, travaillant alors sur le film de Shiota Akihiko, une fiction intitulée « Professeur Shunga » (Shunga sensei, sortie en octobre 2023), cherchait quelqu’un capable d’aborder le sujet sous l’angle du documentaire. Hirata explique avoir commencé ses recherches presque immédiatement.

« C’était au plus fort de la pandémie, j’avais donc beaucoup de temps pour faire mes recherches. J’en ai parlé à plusieurs personnes de mon entourage, puis... nous avons commencé à filmer de manière désordonnée. Je n’avais ni intrigue, ni beaucoup réfléchi à la structure générale du film. Quand nous trouvions un endroit où il était possible de tourner, nous nous dépêchions de nous mettre au travail. Notre emploi du temps se décidait au fur et à mesure des lieux et des occasions de tournage. Voilà comment le film a vu le jour. »

Le diable est dans les détails (de la toison pubienne)

Ne lui déplaise, son plaidoyer pour le shunga est tout entier structuré sur une trame claire et convaincante. Le documentaire s’ouvre sur la main d’un artisan moderne en train de graver au poinçon un bloc de bois, cette matrice est une reproduction qui servira à faire une réplique d’un shunga ancien. Le spectateur découvre petit à petit ce qui est en train d’être gravé.

Un artisan à l’œuvre. On le voit travailler en reprenant des techniques ancestrales de gravure pour un projet de reproduction d’estampes shunga. (© 2023 Shunga Production Committee)

En partenariat avec le Centre international de recherche pour les études japonaises (Nichibunken) de Kyoto, l’Association de l’estampe traditionnelle de Tokyo s’est engagée dans un vaste projet de restauration. Le « Rouleau de la manche » (Sode no maki) de Torii Kiyonaga, est l’une des estampes concernées par le projet, c’est la première à s’offrir aux yeux des spectateurs du film.

L’estampe est tirée d’une série de 12 dessins publiés en 1785. (La bannière de cet article représente une autre estampe de cette même série). La composition audacieuse utilise un format horizontal étonnamment étroit, les amants lovés débordent presque du cadre. Les corps et les visages sont figurés par des lignes extrêmement simples et la palette se limite à quelques couleurs de base. Avec pour effet une simplicité délibérément retenue. En revanche, les motifs, les plis des vêtements et les coiffures élaborées sont représentés avec beaucoup de détails, tout comme les poils pubiens, toison au milieu de laquelle se dresse un puissant phallus, dessiné avec un réalisme charnel et montré en pleine lumière.

C’est au graveur (horishi) qu’il revient de donner vie aux lignes simples du dessin original, puis au talent d’un surishi (imprimeur) de faire ressortir les nuances du motif. L’extraordinaire réalisme de l’épaisse toison pubienne est l’une des caractéristiques du shunga —on ne trouve rien de comparable dans aucun autre type de gravure sur bois, il résulte de l’application et du brio de trois artisans différents œuvrant sur une même estampe.

« Dans un trait d’esprit amusant, la réalisatrice Nishikawa Miwa commente : Comme on dit, “Le diable est dans les détails” ou plutôt “Les divinités logent au fouillis de la toison pubienne”. Il est vrai qu’à regarder de près les estampes originales, on voit combien le rendu des pubis a dû faire l’objet d’une passion extraordinaire, on ressent presque une chaleur tangible s’en dégager. »

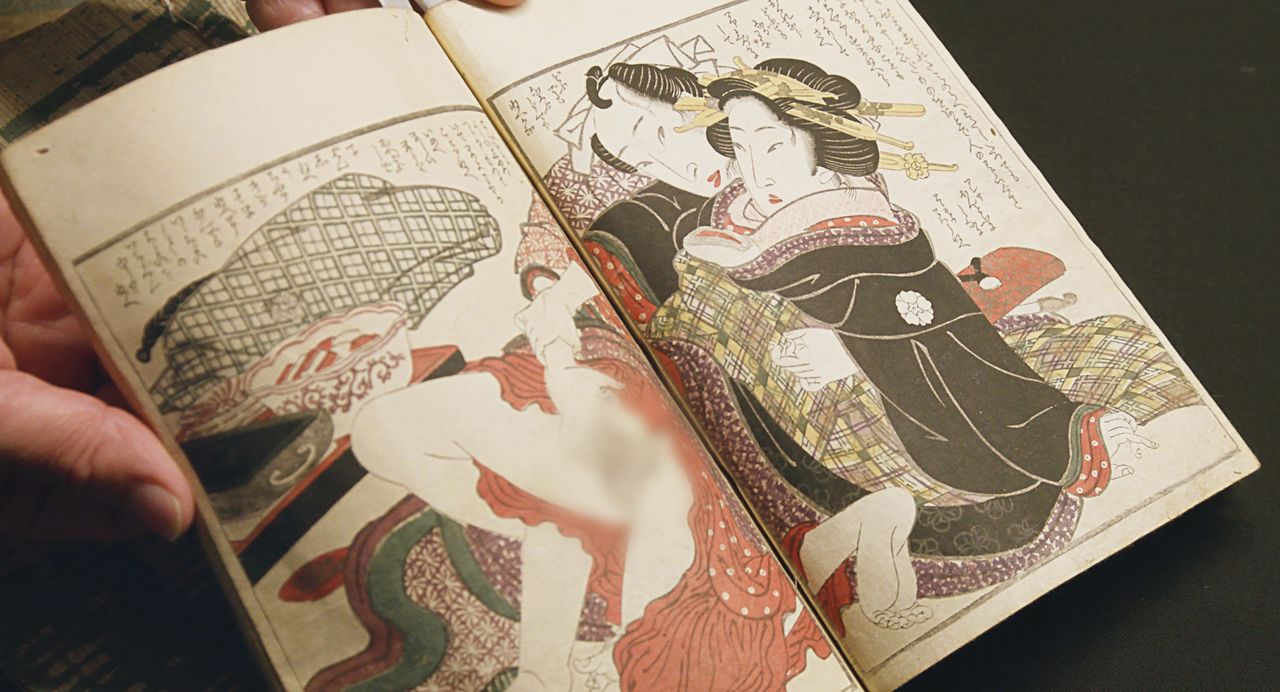

Estampe tirée du « Livre illustré. Qui est la plus belle ? » (Ehon mime-kurabe) de Keisai Eisen (1791-1848). Dans le documentaire aucune estampe n’est censurée. (© 2023 Shunga Production Committee)

Hirata use de diverses approches pour montrer l’attention portée aux détails et le travail acharné qui est nécessaire à l’élaboration de ces chefs-d’œuvre érotiques. Elle en décrit notamment le processus de fabrication en donnant à voir le travail d’artisans contemporains se consacrant à la reproduction d’estampes.

« L’idéal serait de donner à voir l’artiste (eshi), le graveur (horishi) et l’imprimeur (surishi) travailler ensemble dans un atelier du XVIIIe siècle à Edo, les surprendre à s’encourager et à se prêter main-forte. On pourrait essayer de reconstituer cela à l’écran, mais cette approche ne me paraissait pas convenir à un documentaire. »

Redonner vie au shunga

Hirata Junko voulait que son film montre le côté humain de l’art du shunga et parle des personnes prenant part à la fabrication et collectionnant les estampes. Le film est tout naturellement devenu un récit de voyage, retraçant sa quête du shunga. Certes, le film traite en grande partie de chefs-d’œuvre peints par de célèbres artistes d’ukiyo-e, mais Hirata souhaitait également présenter des estampes plus abordables, réalisées par des artistes inconnus. Elle espérait aussi retrouver des propriétaires d’estampes qui auraient été dans les familles depuis fort longtemps. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Il n’y eut pas grand monde pour faire étal des collections familiales de shunga. Hirata s’est heurtée à la difficulté de rencontrer les véritables œuvres d’art en dehors des circuits officiels.

Pour trouver des chefs-d’œuvre, Hirata s’est tournée vers Uragami Sôkyûdô, une galerie d’art du vieux quartier de Nihonbashi à Tokyo dont le propriétaire Uragami Mitsuru est à l’avant-garde du récent renouveau du shunga. Ce marchand d’art était le principal conseiller scientifique de l’exposition au British Museum mais aussi de l’exposition « Shunga » du musée Eisei Bunko à Tokyo en 2015.

Pour le documentaire, Hirata a invité des artistes et des collectionneurs à des « soirées shunga » où de petits groupes d’invités pouvaient discuter et admirer de concert des estampes. Dans ces scènes, elle a filmé Uragami expliquant chaque estampe et les invités échangeant leurs impressions. On y découvre une succession de chefs-d’œuvres couvrant plus ou moins toute l’histoire de cet art, des débuts jusqu’au déclin, après la Restauration de Meiji.

L’une des « nuits du shunga » où historiens de l’art, artistes, éditeurs et collectionneurs étaient réunis pour discuter et admirer des estampes. (© 2023 Shunga Production Committee)

« Dans mon documentaire, cela ne m’intéressait pas de montrer simplement des estampes, je voulais faire plus. Elles sont faites pour être tenues et regardées de près, elles ont été conçues pour être vues et appréciées. À l’époque d’Edo, les amateurs se réunissaient et se montraient leurs collections. Lors de ces nuits, nous avons pu voir un nombre incroyable d’estampes et, à la fin, je pense que tout le monde était un peu ivre de shunga ! »

Le film s’attarde sur les plus célèbres du genre, on prend le temps d’en découvrir les plus fins détails. On découvre ainsi l’estampe intitulée « Mane’emon, le dandy libidineux » (Fûryû enshoku mane’emon), tirée d’une série de shunga humoristique peinte par Suzuki Harunobu (1725-70) au soir de sa vie, mais on y voit aussi les célèbres « Les Pieuvres et la plongeuse » (ou la « Femme du pêcheur ») de Katsushika Hokusai (1760-1849), tirées du livre illustré publié vers 1820 intitulé « Aiguilles de pin au premier jour du rat » (Ki no e no komatsu) ou « Vieux vrais esthètes au club des divins talents ».

Dans le film, ces deux œuvres reprennent vie, l’animation et à la narration (assurée par Moriyama Mirai et Yoshida Yô), entraînent le spectateur dans la scène et lui permettent d’apprécier le côté humoristique du shunga, également connu sous le nom d’« images burlesques ou images à rire » (warai-e).

L’une des participantes aux « nuits du shunga », se décrit comme une shungâru, ou « shun girl », une « regardeuse de shunga » s’intéressant à la manière dont les estampes ont été pratiquées et goûtées au fil des siècles par le commun des mortels. (© 2023 Shunga Production Committee)